"De Aap"

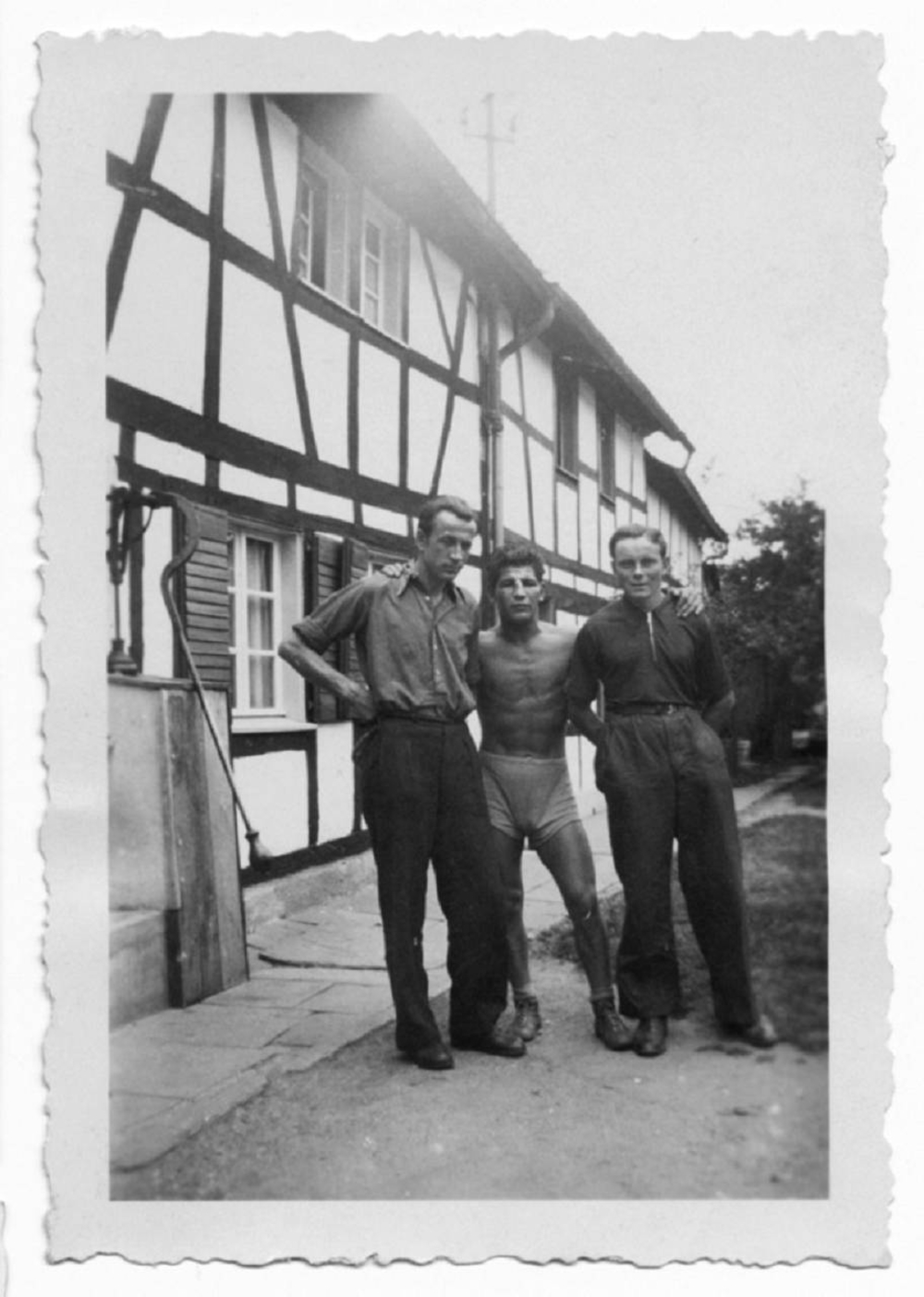

Der Kölner Peter Müller (de Möllesch Aap, geb. am 24.2.1927, gest. 1992 mit 65 Jahren an einem Schlaganfall) war von 1949 (wahrscheinlich aber schon früher) bis Mitte 1950 in Donrath im „Weißen Haus“ und ist dort für die Deutsche Meisterschaft im Profi-Boxsport trainiert worden. Der Tross um ihn herum waren – einschließlich Trainer – 4 bis 5 Leute aus Köln, von denen einer Goldschmied hieß und ihn wahrscheinlich auch gesponsert hatte. "De Aap“ – wie man ihn in Köln nannte – wohnte im „Weißen Haus“, wo man ihm im Saal der Gaststätte einen Boxring aufgebaut hatte. Das „Weiße Haus“ ist damals von der Familie Brinkmann betrieben worden. Seine Sponsoren waren etwas Besseres und wohnten und speisten im „Hotel Aggerburg“ in Donrath, das im Besitz der Familie Lönqvist war. Matthias Haller aus Lohmar, Mitglied im Boxclub Troisdorf, war öfter Peter Müllers Sparringspartner. Er erhielt dafür pro Trainingskampf fünf D-Mark, wofür er oft viele harte Schläge einstecken musste. In dieser Zeit war auch für einige Wochen El Hossmann, ein hübscher dunkelhäutiger Boxweltmeister aus Amerika, im „Weißen Haus“, um mit Peter Müller zu boxen.

Peter Fuchs schreibt im 2. Band seiner „Chronik zur Geschichte der Stadt Köln“, Köln 1991 auf Seite 370: „Ohne jemals als Amateurboxer im Ring gestanden zu haben, springt Peter Müller 1947 für den erkrankten Gegner von Walter Trittschat ein und siegt in der 2. Runde durch k.o. Damit beginnt eine der schillerndsten Boxkarrieren. PM wird für mehr als eineinhalb Jahrzehnt Liebling der Kölner Boxfans. Er war mehrfacher Deutscher Meister im Mittelgewicht und boxte um die Europameisterschaft.“

Am 7. Juli 1952 schlägt er im Kölner Eisstadion bei einem Boxkampf gegen den deutschen Mittelgewichts-Champion Hans Stretz, der in der 7. Runde führte, den Ringrichter Max Pippow k.o. Das war damals der bisher größte Skandal in der deutschen Sportgeschichte. „Stretz führte in der siebten Runde bereits deutlich nach Punkten. PM kann nur wenige Treffer landen, klammert und hält seinen Gegner. In der achten Runde spuckt er seinen Mundschutz aus und beschwert sich beim Ringrichter über Stretz. Pippows Ermahnung, er dürfe im Ring nicht sprechen, löste die unbeherrschte Aktion aus. Mit zwei Schlägen streckt er den Unparteiischen nieder.“ Dafür wurde er lebenslang gesperrt. Die Sperre wurde jedoch nach einem guten Jahr wieder aufgehoben.

Beim Baden in der Dornhecke in Donrath trug er seine Freundin (wahrscheinlich Ludmilla Kröll, später verheiratete Kraheck) bekleidet von einem Aggerufer zum anderen. Als er in der Mitte des Flusses wahr, riefen einige seiner Fans: „Feigling, Feigling …“. Da ließ er seine Freundin einfach in die Agger fallen. Wenn „De Aap“ bei Festlichkeiten im Saal des „Hotelzur Linde“ erschien, wurde er von der Kapelle mit einem Tusch begrüßt. Wollte er dann tanzen, verdrückten sich die Mädchen auf die Toilette, weil er wegen seinen Bärenkräften mit den Tanzpartnerinnen ziemlich rauh umging. Als PM Deutscher Meister geworden war, hatte er sich ein gebrauchtes Auto – einen Opel – gekauft. Damit kam ihm in Siegburg auf der Kaiserstraße mit einem Pferdefuhrwerk ein Bekannter aus Köln, der im „Knast“ gewesen war (PM kannte sich auch in der Kölner Unterwelt aus), entgegen. Beide hielten mitten auf der Straße ihre Fahrzeuge an und begrüßten sich ausgiebig und überschwenglich und für die anderen Fahrzeuge, einschließlich der Straßenbahn gab es kein Durchkommen mehr. Man erzählt von ihm, dass er mit dem „Lühme Grietche“ nach Siegburg fuhr und keine Fahrkarte hatte. Als der Schaffner ihn deshalb in Lohmar aus dem Zug setzen wollte, schlug er ihn k.o. und sprang am Nordbahnhof in Siegburg aus dem Zug, dann über das Bahnhofsgeländer und verschwand. (Quelle: mündliche Mitteilung von Josef Klug aus Lohmar.) So hörte man zu dieser Zeit fast täglich neue Episoden von „de Möllesch Aap“.

Information

Quellenangabe

Lohmar in alten Zeiten Bd. 2 S.164-165

Autor(en)

Hans Dieter Heimig| Zuletzt angesehen: | 22.04.2024, 10:26 |

| Bisher angesehen: | 1649 mal |

Querverweise

Zugehörige Dokumente

|

1913

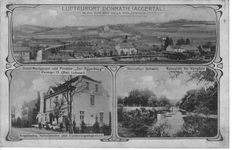

Die mit einem Poststempel von 1913 versehene Mehrbildpostkarte mit Ansichten des Stadtteils Donrath zeigt im oberen Teil ein Blick von der Villa Stolzenhöh (dieser Name für das Wohnhaus von Rektor Klein auf der Burghardt, rechts vom... Die mit einem Poststempel von 1913 versehene Mehrbildpostkarte mit Ansichten des Stadtteils Donrath zeigt im oberen Teil ein Blick von der Villa Stolzenhöh (dieser Name für das Wohnhaus von Rektor Klein auf der Burghardt, rechts vom Hasselssiefenbach, ist heute bei den Donrathern nicht mehr bekannt) auf die Hauptstraße, von rechts: das „Weiße Haus“, mit dem Hotel und Gasthof zur Aggerburg von Josef und Ludmilla Böttner, daneben Haus Sieberts (heute Gatzweiler), früher ebenfalls Ludmilla Böttner und die bis 1942 noch intakte, stolze Aggerbrücke, die 1873 erbaut wurde. Sie wurde vom Hochwasser zum Einsturz gebracht. Daneben die sogenannte „Krockpaasch“, die Krautfabrik für Apfel-, Birnen- und Rübenkraut (eingedickter Obst- und Rübensaft als Brotaufstrich) von Johann Weingarten, gebaut um 1870 und betrieben bis in die 1950er Jahre. Das Foto links unten, sowie die weitere Postkarte zeigt nochmals das Hotel Restaurant und Pension „Zur Aggerburg“ mit Kegelbahn, Kahnfahrten und „Fischereigelegenheit“. In der Aggerburg war das 13. Telefon in der Bürgermeisterei installiert, hier führte Josef Böttner gleichzeitig die Postagentur. Ab dem 30.11.1920 (Datum der Konzession) führte Olga Lönqvist diesen Gasthof weiter. Das Bild rechts unten der Mehrbildpostkarte zeigt eine malerische Wald- und Aggerpartie, in der „Donrather Schweiz, dem „Ruheplatz für Kurgäste“. Ein Stück stromabwärts ist noch der eiserne Aggersteg bei der Dornhecke zu erkennen. |

Zugehörige Bilder

In der Zeit um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert weitete sich der Ort Donrath, in der Gemeinde Halberg erheblich aus. Donrath war lange Zeit Verwaltungsmittelpunkt der Bürgermeisterei Lohmar, nämlich ab 1851bis 1892 mit Bürgermeister Wilhelm Orth im Haus Siebertz und 1892 verlegte der Bürgermeister Peter Karl von Francken (1892-1906) seine Amtsstube in zwei Räume des an das „Weisse Haus“ angebauten Nebengebäudes, dort wo auf dem Bild der Saaltrakt links neben dem Hauptgebäude später errichtet wurde. Die Gast- und Schankwirtschaft gehörte zu diesem Zeitpunkt Fritz Kreuzer, der am 22.4.1892 die Konzession erhielt im Hause Nr. 5 in Donrath einen Gasthof zu betreiben. Darüber hinaus hatte er eine Handlung in Holz und Baumaterialien, Kohlen, Futter- und Düngemitteln. Am 9.12.1909 erweiterte er seine Gasträume um einen Tanzsaal und eine Kegelbahn. Die jungen Turner des heute bereits 100 Jahre bestehenden Turnvereins Donrath e.V. konnten hier ihre Leibesübungen aufnehmen. Eine spätere Wirtin des „Weissen Hauses“ war wie auf dem Foto der 1920er Jahre ersichtlich Erna Paffrath.

Zugehöriger Ort

Donrath

Diese Siedlung liegt im plötzlich breiter werdenden Aggertal, etwas nördlich vom Zusammenfluß der Sülz (rechts) und des Jabaches (links) in die Agger. Da hier drei Täler Zusammenstößen, ist es auch von der Verkehrslage ein idealer Siedlungsplatz. Die alte Köln-Siegener Straße kreuzte hier die Agger; eine Straße, die wegen des Erztransportes aus dem Siegerland nach Köln und wegen der in gleicher Richtung verlaufenden Post von Bedeutung war.

Dittmaier leitet das Bestimmungswort „Doden, Don“ von dem Personennamen „Dodo“ ab. Eine andere Erklärung geht von „don = dun = dune“ in der Bedeutung „Hügel, Erhöhung“ aus. Tatsächlich liegen in und bei Donrath Siedlungen auf hügelähnlichen, leichten Erhebungen des Talbodens, die gegen das Hochwasser der Agger sichern. Diese Erhebungen sind aber wahrscheinlich künstliche Aufschüttungen, die erst später zum Schutz vor Hochwasser angelegt wurden. Somit ist der Erklärung Dittmaiers unbedingt der Vorzug zu geben. Dann aber wäre Donrath eine Siedlung, deren Gründung bis ins 10. Jahrhundert zurückreichen könnte. Wir können jedoch keinen urkundlichen Namensbeleg aus der Zeit vor 1500 finden. Interessant ist jedoch der Hinweis Hennekeusers, daß in der Urkunde aus der Zeit vom 8.8.1065 bis 4.12.1075, nach der die Abtei Siegburg den Kirchscheider Hof im Tausch gegen Haus Sülz erhält, als Zeuge u. a. ein „Duodo“ genannt wird. Ist dies vielleicht der Gründer von Donrath? Viele Zeichen (urkundliche Erstnennungen von Lohmar, Sülz, Inger, Honrath usw.) sprechen dafür. Jedoch muß es leider eine Vermutung bleiben.

Die ersten Nennungen passen so gut in diesen Rahmen: Dodenroide im Register des Bruderschaftsbuches von Birk, und zwar „Jaris van doderade“, aus der Zeit von 1503 bis 1538 und Dodenraide bei Erhebungen im Jahre 1550 genannt. Im Rent und Lagerbuch des Amtes Blankenberg aus dem Jahre 1644 wird den Bewohnern von Doytenroth und anderen Orten das Fischen in der Agger mit einem Waschkorb zugebilligt. Aus den Limitenbüchern (Grenzbeschreibungen) des Kirchspiels Lohmar vom 14.7.1644 geht auch hervor, daß die Bewohner von Doenroht zusammen mit den Nachbarn der umliegenden Orte in Wald und Feld ihr Vieh hüteten. Zu dieser Zeit werden „Thöneß, Heinrich Stauf und Johan Koch zu donroht“, ferner „Wilhelm Kauttenkauller, Geißellen Gotthart, Gottharts Erben und Gottart im Backeshoff zu Lohmar“ wegen ihrer Güter zu Donrath als Abgabepflichtige in den Heberegistern des Amtes Blankenberg geführt. Fünf Personen aus Donrat leisten 1666 den Erbhuldigungseid, d. h. sie ließen sich in die sog. Erbhuldigungslisten eintragen, um dadurch wiederum ihre Treue zum Landesherrn zu bekunden. Die Schreibweise jener Zeit wird auch durch Angaben zum Donrather Steeg bekundet.

Weitere Schreibweisen finden wir in den Taufbüchern von Lohmar, und zwar 1662 Dohnraht, 1688 Donraht und 1689/90 Dorath. Die PloennisKarte von 1715 verzeichnet viele Höfe in Tohnrad . Ähnliche Schreibweisen ersehen wir aus dem Wertierund Landmaßbuch von Lohmar aus dem Jahre 1746: Thonrath. Diese beiden Schreibweisen haben die irrige Auffassung verursacht, der Name Donrath habe etwas mit tonhaltigem Boden, also mit schlechtem Ackerland zu tun. Im Wertier-und Landmaßbuch von Haiberg aus dem Jahre 1738 werden „Johs Inger, Johs petter Klein, Johs Wilhelm Klein, henricus schmit zu donroth“ genannt. Die Wiebeking-Karte von 1790 verzeichnet Dohnrath, desgl. Tranchot 1817 und Hartmann 1845. Zimmermann bringt 1807 die Schreibweise Donroth. Am 6.4.1829 war Donrath ein Dorf mit 72 Bewohnern an 13 Feuerstellen. 1840 wohnten 66 Personen an 14 Feuerstellen, 1843 64 Personen in 11 Häusern. Im Jahre 1871 werden zwar 73 Einwohner gezählt, aber diesmal ist die Einwohnerzahl von Donrather Steeg in der Zahl 73 enthalten. Erst in jüngster Zeit, besonders nach dem 2. Weltkrieg, wuchs die Zahl der Bevölkerung so stark, daß die in der Nähe liegenden Siedlungen Broich, Büchel und Kuttenkaule von Donrath aufgesogen wurden. Diesem Bevölkerungszuwachs und der Eigeninitiative der überwiegend katholischen Bewohner hat es Donrath zu verdanken, daß der Ort 1954 eine eigene Kirche als Filialkirche von Lohmar erhielt, die Marienkirche. Über ein halbes Jahrhundert, nämlich von 1851 bis 1906, war in Donrath das Bürgermeisteramt der Bürgermeisterei Lohmar. In dieser Zeit residierten hier als Bürgermeister Peter Wilhelm Orth (1851-1892) und Frhr. von Franken (1892-1906).

Donrather Steeg

Diese Siedlung befand sich an der Stelle, an der die alte Köln-Siegener Straße die Agger überquerte, von der heutigen Aggerbrücke etwa 500 m nordwärts. An dieser Stelle befindet sich heute noch ein hölzener Steg, der zur Zeit erneuert wird. Etwa 100 m flußabwärts wurde ab 1860 eine Fähre betrieben bis zum Bau einer festen Brücke im Jahre 1878. Fährmann war damals ein Wilhelm Klein, auch „Fährwellem“ genannt. Die Bruchsteinbrücke, bestehend aus 5 Bogen, kam am 4.11.1940 infolge Hochwassers zum Einsturz. Danach wurde sie nicht wieder aufgebaut, und heute erinnern noch die Auffahrtrampen links und rechts der Agger an diese Brücke.

Eine erste Erwähnung findet der Donraidter Stegh in den Notizen Pfarrer Mohrenhofens von Altenrath, in denen aus der Zeit zwischen 1627 und 1645 der Weg einer Prozession beschrieben wird. Im Limitenbuch des Amtes Blankenberg vom 14.7.1644, das Lohmarer Kirchspiel betreffend, wird auch ein „Straßenzustandsbericht“ gegeben. Darin heißt es, daß der Doenrother Steegh je zur Hälfte vom Amt Porz (Scheiderhöhe) und vom Kirchspiel Lohmar unterhalten werden muß. Auch im Wertierund Landmaßbuch von Lohmar aus dem Jahre 1746 wird der Thonrother Stegh bzw. Thonratter Steg genannt.

Weitere Schreibweisen finden wir auf der Tranchot-Karte von 1817, hier ist der Dohnradter Steeg bereits als Brücke eingezeichnet; ferner das Ortschaftsverzeichnis von 1829 als Donrathersteg.

Ob schon vor dem 19. Jahrhundert an dieser Brücke auch eine Siedlung bestand, ist anzunehmen. 1829 wohnten dort 20 Personen an 9 Feuerstellen. Auch ein Fährhaus ist erwähnt. 1840 werden jedoch nur noch 6 Bewohner an einer Feuerstelle gezählt, und die Siedlung wird als Hof bezeichnet. Auf ihm wohnen 1843 8 Personen und 1851 17 Personen. Danach wird die Siedlung nicht mehr gesondert aufgeführt, gehört also nunmehr zu Donrath.

Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape