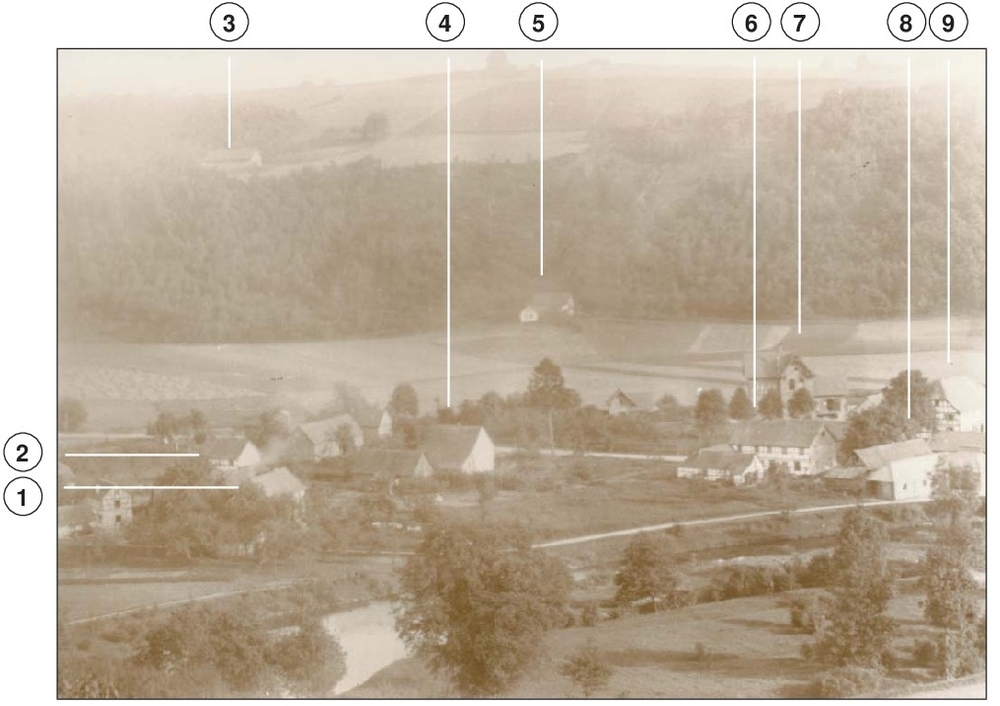

Donrath vor 1900

Das Bild zeigt Donrath vor 1900 vom Heppenberg aus gesehen. Im Vordergrund sieht man die Agger mit dem Dornheckenweg. Darüber ist die namenlose Dorfstraße (heute Donrather Straße). Zwischen Dornheckenweg und Dorfstraße links ist Büchel. Im Haus Nr. 1 wohnte Heinrich Burger; Nr. 2 ist Haus Busch. Das große Haus mit dem weißen Giebel (Nr. 4) ist die Stellmacherei Schmitz. AntonSchmitz aus Geber, geb. am 21.6.1859 und gest. am 23.2.1948, kaufte dieses Haus 1886 von Anton Kreuzer und richtete sich darin eine Stellmacherei ein. 1929 übernahm sein Sohn Adolf (geb. am 20.9.1888) den Betrieb. Beide waren exzellente Handwerker, hatten beide den Meisterbrief und waren ehrlich, geachtet und geschätzt. 1942 brannten Werkstatt und Wohnhaus ab. Nun wurde eine größere Werkstatt gebaut, in der Adolf Schmitz noch bis in die 1970er Jahre arbeitete. Nach seinem Tode am 10.4.1979 ist der Betrieb aufgegeben worden. Adolfs Bruder Johann Josef Schmitz (geb. am 14.12.1889 und gest. am 18.12.1971) hatte 1927 in Lohmar in der Kirchstraße 10 eine Schlitten- und Stielfabrikation gegründet, die sein Sohn Willi aus Altersgründen Ende der 1980er Jahre aufgegeben hatte. (Quelle: W. Pape, LHBL Nr. 9, 1995, S. 53 ff).

Rechts im Bild (Nr. 6) ist die Gaststätte „Altes Haus“, die von Joswin Kreuzer betrieben wurde, und darüber (Nr. 7) ist der Bahnhof, in dem zu dieser Zeit auch für Lohmar der Güterverkehr abgewickelt wurde. Ganz rechts das Fachwerkhaus (Nr. 9) ist die Hofanlage Böttner und davor (Nr. 8) das Donrather Spritzenhaus, in dem nach 1910 Fritz Weingarten eine Krautfabrik („Krockpaasch“) und eine Konservenfabrik eingerichtet hatte. Oben links im Bild (Nr. 3) ist ganz schwach Höhngen zu erkennen und darunter am Waldrand (Nr. 5) das Haus Pütz am heutigen Waldweg.

Information

Quellenangabe

Lohmar in alten Zeiten, Bd.1, S. 23

Autor(en)

Hans Dieter Heimig| Zuletzt angesehen: | 19.04.2024, 21:37 |

| Bisher angesehen: | 997 mal |

Querverweise

Zugehörige Dokumente

|

1913

Diese dreigeteilte Mehrbildkarte (Potpourrikarte) von etwa Mitte der 1910er Jahre zeigt oben Donrath als Panoramaansicht von Südosten aus gesehen, von links: im Hintergrund Sottenbach, jenseits der Agger, dann Haus Sieberts (heute Gatzweiler), früher... Diese dreigeteilte Mehrbildkarte (Potpourrikarte) von etwa Mitte der 1910er Jahre zeigt oben Donrath als Panoramaansicht von Südosten aus gesehen, von links: im Hintergrund Sottenbach, jenseits der Agger, dann Haus Sieberts (heute Gatzweiler), früher ebenfalls Ludmilla Böttner, das Hotel und der Gasthof zur Aggerburg von Josef und Ludmilla Böttner, das „Weiße Haus“ von Fritz Kreutzer aus Donrath, mit dem daneben liegenden Sägewerk von Paul Braun (heute Overath). |

Zugehörige Bilder

Vorne sind die Bahngleise und dahinter die namenlose Dorfstraße (heute Donrather Straße). Rechts ist der Gasthof „Zum Weißen Haus“ zu sehen, der von Fritz Kreuzer betrieben wurde und in der Mitte das „Hotel zur Aggerburg“ (Donrather Str. 38), das im Besitz der Familie Böttner war. Diese haben die Aggerburg an eine aus Schweden stammende Familie Lönqvist verkauft. Die neuen Eigentümer hatten zuerst auf der anderen Straßenseite (heute Marienkirche) eine Außengastronomie eingerichtet, die sie später hinter das Haus verlegt und zusätzlich für die Hotelgäste noch eine Liegewiese angelegt hatten. Links neben der Aggerburg ist das heutige Haus Gatzweiler (Donrather Str. 36). Es war ursprünglich das Wohnhaus von Ludmilla Böttner („et Aggerburchs Milla“), die sehr fromm war und ihr Haus der Kirche vermacht hat. Die Kirche verkaufte es an die Familie Sieberts, von denen es an Familie Gatzweiler vererbt wurde. Die Pfarrei Lohmar hat von dem Erlös des Hauses in der Kirchstraße in Lohmar eine neue Vikarie (Wohnung des Kaplans) gebaut, in der später das Wasserwerk war. Heute ist dort der Lidl-Parkplatz.

Hinter den beiden Häusern ist Sottenbach zu erkennen. Weiter rechts in der Bildmitte, das letzte Haus in Sottenbach, ist das Haus von Wilhelm Klein („de Trappe Wellem“) und seiner Frau Margarethe geb. Söntgerath. Diese Bezeichnung leitet sich ab von „Trappe“ = Treppen. Das Grundstück lag abschüssig und war mit Treppen erschlossen. Ihr Sohn hatte in Lohmar in der Kirchstraße das „Kleins Büdchen“ betrieben. Er hieß auch Wilhelm und bekam somit auch den Namen „de Trappe Wellem“. Ihre Tochter Katharina („et Trappe Trienche“) bewirtschaftete den kleinen Hof und die andere Tochter Maria („et Trappe Marie“) war eine gute Schneiderin.

Oberhalb von Sottenbach sind die Häuser am Heppenberg zu sehen – am linken Bildrand die „Villa Wilhelmsruh“, die etwa 1926 von Bankdirektor a.D. Paul Engstfeld gekauft und seit dieser Zeit „Villa Engstfeld“ genannt wurde.

Zugehöriger Ort

Donrath

Diese Siedlung liegt im plötzlich breiter werdenden Aggertal, etwas nördlich vom Zusammenfluß der Sülz (rechts) und des Jabaches (links) in die Agger. Da hier drei Täler Zusammenstößen, ist es auch von der Verkehrslage ein idealer Siedlungsplatz. Die alte Köln-Siegener Straße kreuzte hier die Agger; eine Straße, die wegen des Erztransportes aus dem Siegerland nach Köln und wegen der in gleicher Richtung verlaufenden Post von Bedeutung war.

Dittmaier leitet das Bestimmungswort „Doden, Don“ von dem Personennamen „Dodo“ ab. Eine andere Erklärung geht von „don = dun = dune“ in der Bedeutung „Hügel, Erhöhung“ aus. Tatsächlich liegen in und bei Donrath Siedlungen auf hügelähnlichen, leichten Erhebungen des Talbodens, die gegen das Hochwasser der Agger sichern. Diese Erhebungen sind aber wahrscheinlich künstliche Aufschüttungen, die erst später zum Schutz vor Hochwasser angelegt wurden. Somit ist der Erklärung Dittmaiers unbedingt der Vorzug zu geben. Dann aber wäre Donrath eine Siedlung, deren Gründung bis ins 10. Jahrhundert zurückreichen könnte. Wir können jedoch keinen urkundlichen Namensbeleg aus der Zeit vor 1500 finden. Interessant ist jedoch der Hinweis Hennekeusers, daß in der Urkunde aus der Zeit vom 8.8.1065 bis 4.12.1075, nach der die Abtei Siegburg den Kirchscheider Hof im Tausch gegen Haus Sülz erhält, als Zeuge u. a. ein „Duodo“ genannt wird. Ist dies vielleicht der Gründer von Donrath? Viele Zeichen (urkundliche Erstnennungen von Lohmar, Sülz, Inger, Honrath usw.) sprechen dafür. Jedoch muß es leider eine Vermutung bleiben.

Die ersten Nennungen passen so gut in diesen Rahmen: Dodenroide im Register des Bruderschaftsbuches von Birk, und zwar „Jaris van doderade“, aus der Zeit von 1503 bis 1538 und Dodenraide bei Erhebungen im Jahre 1550 genannt. Im Rent und Lagerbuch des Amtes Blankenberg aus dem Jahre 1644 wird den Bewohnern von Doytenroth und anderen Orten das Fischen in der Agger mit einem Waschkorb zugebilligt. Aus den Limitenbüchern (Grenzbeschreibungen) des Kirchspiels Lohmar vom 14.7.1644 geht auch hervor, daß die Bewohner von Doenroht zusammen mit den Nachbarn der umliegenden Orte in Wald und Feld ihr Vieh hüteten. Zu dieser Zeit werden „Thöneß, Heinrich Stauf und Johan Koch zu donroht“, ferner „Wilhelm Kauttenkauller, Geißellen Gotthart, Gottharts Erben und Gottart im Backeshoff zu Lohmar“ wegen ihrer Güter zu Donrath als Abgabepflichtige in den Heberegistern des Amtes Blankenberg geführt. Fünf Personen aus Donrat leisten 1666 den Erbhuldigungseid, d. h. sie ließen sich in die sog. Erbhuldigungslisten eintragen, um dadurch wiederum ihre Treue zum Landesherrn zu bekunden. Die Schreibweise jener Zeit wird auch durch Angaben zum Donrather Steeg bekundet.

Weitere Schreibweisen finden wir in den Taufbüchern von Lohmar, und zwar 1662 Dohnraht, 1688 Donraht und 1689/90 Dorath. Die PloennisKarte von 1715 verzeichnet viele Höfe in Tohnrad . Ähnliche Schreibweisen ersehen wir aus dem Wertierund Landmaßbuch von Lohmar aus dem Jahre 1746: Thonrath. Diese beiden Schreibweisen haben die irrige Auffassung verursacht, der Name Donrath habe etwas mit tonhaltigem Boden, also mit schlechtem Ackerland zu tun. Im Wertier-und Landmaßbuch von Haiberg aus dem Jahre 1738 werden „Johs Inger, Johs petter Klein, Johs Wilhelm Klein, henricus schmit zu donroth“ genannt. Die Wiebeking-Karte von 1790 verzeichnet Dohnrath, desgl. Tranchot 1817 und Hartmann 1845. Zimmermann bringt 1807 die Schreibweise Donroth. Am 6.4.1829 war Donrath ein Dorf mit 72 Bewohnern an 13 Feuerstellen. 1840 wohnten 66 Personen an 14 Feuerstellen, 1843 64 Personen in 11 Häusern. Im Jahre 1871 werden zwar 73 Einwohner gezählt, aber diesmal ist die Einwohnerzahl von Donrather Steeg in der Zahl 73 enthalten. Erst in jüngster Zeit, besonders nach dem 2. Weltkrieg, wuchs die Zahl der Bevölkerung so stark, daß die in der Nähe liegenden Siedlungen Broich, Büchel und Kuttenkaule von Donrath aufgesogen wurden. Diesem Bevölkerungszuwachs und der Eigeninitiative der überwiegend katholischen Bewohner hat es Donrath zu verdanken, daß der Ort 1954 eine eigene Kirche als Filialkirche von Lohmar erhielt, die Marienkirche. Über ein halbes Jahrhundert, nämlich von 1851 bis 1906, war in Donrath das Bürgermeisteramt der Bürgermeisterei Lohmar. In dieser Zeit residierten hier als Bürgermeister Peter Wilhelm Orth (1851-1892) und Frhr. von Franken (1892-1906).

Donrather Steeg

Diese Siedlung befand sich an der Stelle, an der die alte Köln-Siegener Straße die Agger überquerte, von der heutigen Aggerbrücke etwa 500 m nordwärts. An dieser Stelle befindet sich heute noch ein hölzener Steg, der zur Zeit erneuert wird. Etwa 100 m flußabwärts wurde ab 1860 eine Fähre betrieben bis zum Bau einer festen Brücke im Jahre 1878. Fährmann war damals ein Wilhelm Klein, auch „Fährwellem“ genannt. Die Bruchsteinbrücke, bestehend aus 5 Bogen, kam am 4.11.1940 infolge Hochwassers zum Einsturz. Danach wurde sie nicht wieder aufgebaut, und heute erinnern noch die Auffahrtrampen links und rechts der Agger an diese Brücke.

Eine erste Erwähnung findet der Donraidter Stegh in den Notizen Pfarrer Mohrenhofens von Altenrath, in denen aus der Zeit zwischen 1627 und 1645 der Weg einer Prozession beschrieben wird. Im Limitenbuch des Amtes Blankenberg vom 14.7.1644, das Lohmarer Kirchspiel betreffend, wird auch ein „Straßenzustandsbericht“ gegeben. Darin heißt es, daß der Doenrother Steegh je zur Hälfte vom Amt Porz (Scheiderhöhe) und vom Kirchspiel Lohmar unterhalten werden muß. Auch im Wertierund Landmaßbuch von Lohmar aus dem Jahre 1746 wird der Thonrother Stegh bzw. Thonratter Steg genannt.

Weitere Schreibweisen finden wir auf der Tranchot-Karte von 1817, hier ist der Dohnradter Steeg bereits als Brücke eingezeichnet; ferner das Ortschaftsverzeichnis von 1829 als Donrathersteg.

Ob schon vor dem 19. Jahrhundert an dieser Brücke auch eine Siedlung bestand, ist anzunehmen. 1829 wohnten dort 20 Personen an 9 Feuerstellen. Auch ein Fährhaus ist erwähnt. 1840 werden jedoch nur noch 6 Bewohner an einer Feuerstelle gezählt, und die Siedlung wird als Hof bezeichnet. Auf ihm wohnen 1843 8 Personen und 1851 17 Personen. Danach wird die Siedlung nicht mehr gesondert aufgeführt, gehört also nunmehr zu Donrath.

Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape