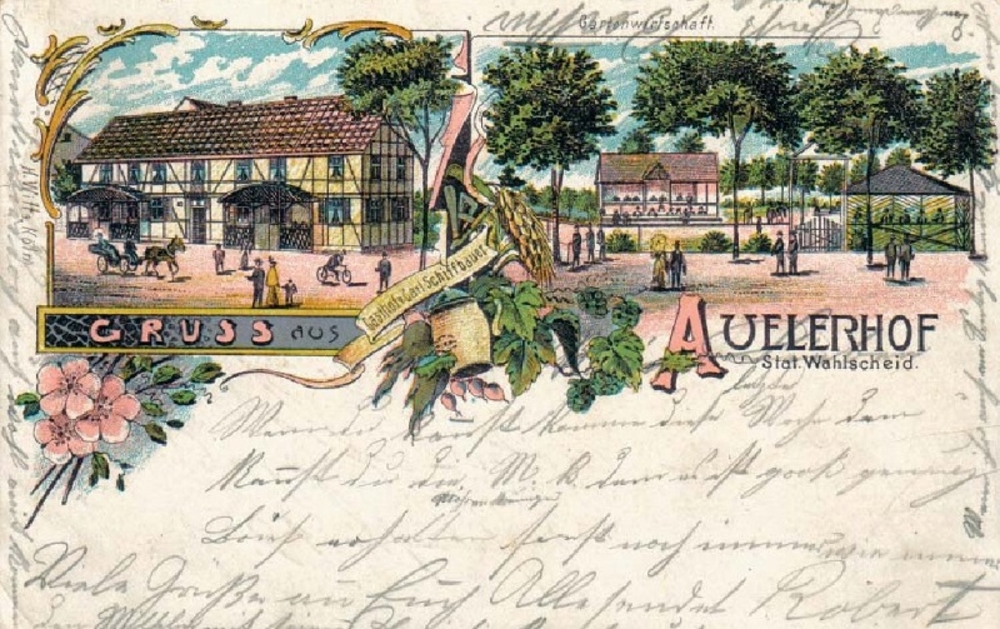

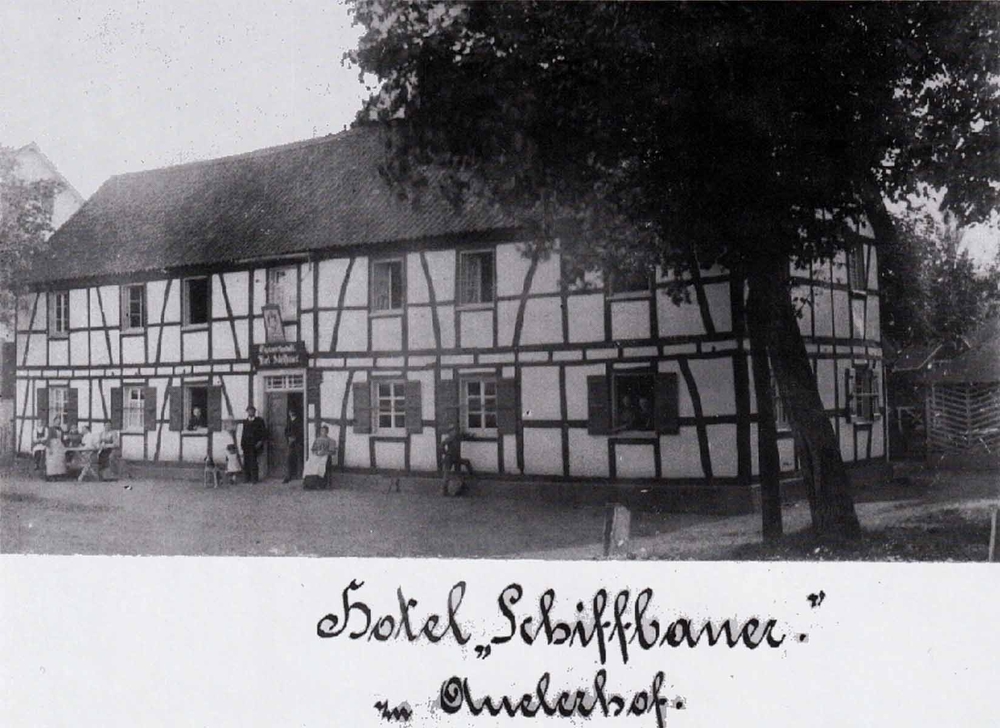

Gruß aus Auelerhof Station Wahlscheid – Gasthof von Carl Schiffbauer

So sah der Auelerhof, ein Gasthof mit Gartenwirtschaft und Pension um die Jahrhundertwende aus. Die Lithokarten wurden damals in Köln gedruckt. Der Gastwirt und Bäcker Karl Schiffbauer, geb. am 24.8.1845 im Auelerhof und am 22.1.1908 auch hier gestorben, war ein passionierter Jäger. Er konnte so seine Gäste, die mit der 1884 gerade in Betrieb genommenen Eisenbahn über die Station Wahlscheid das „Gasthaus zum Auelerhof“ besuchten, mit Reh- und Hasenbraten verwöhnen. Auch frische Forellen aus der Agger standen auf der Speisekarte. Der Auelerhof war nicht nur ein Mittelpunkt des geselligen, sondern auch des öffentlichen Lebens in der damaligen Bürgermeisterei Wahlscheid. Die Verwaltung residierte zwar noch bis 1923 in Münchhof, aber schon seit 1850 fanden die Sitzungen des Rates im zentraler gelegenen Auelerhof statt. Außerdem betrieb Karl Schiffbauer im Auelerhof eine Bäckerei, er führte die kaiserliche Postagentur mit öffentlichem Fernsprecher und er war der Geschäftsführer der Rheinischen-Provinzial-Feuersozietät in Wahlscheid.

Information

Quellenangabe

Lohmar in alten Zeiten, Bd.1, S.15

Siegfried Helser, Wie et fröhe woe, Bd. II, S. 236

Autor(en)

Horst Schöpe| Zuletzt angesehen: | 19.04.2024, 12:46 |

| Bisher angesehen: | 843 mal |

Querverweise

Zugehörige Bilder

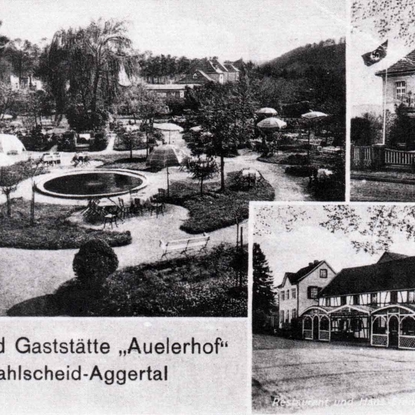

Nach dem Bau der Eisenbahnlinie (1884) kamen viele Stadtbewohner zur Sommerfrische nach Wahlscheid. Die Wahlscheider Gastwirte hatten – wie auf alten Ansichtskarten zu sehen ist- dem Ort Wahlscheid sogar den Titel „Luftkurort“ verliehen.

Im Hintergründ sieht man die Häuser der Familien Wasser und Heinen. Bei der Betrachtung des Bildes wird man etwas an Versailles erinnert. Gastwirt Hermann Schiffbauer hatte zum Unterbringen seiner zahlreichen Gäste sogar die Pensionshäuser (Dependancen) „Emmy“ (neben dem Auelerhof) und „Olga“ erworben bzw. gebaut.

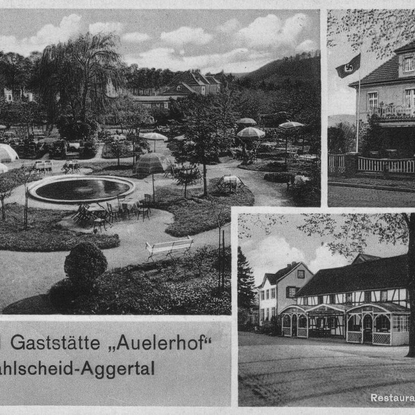

Die Karte zeigt den Auelerhof in den 30er Jahren. Gastwirt und Konditor Hermann Schiffbauer hatte Anfang des Jahrhunderts den Betrieb von seinem Vater Karl übernommen und zu einer über Wahlscheid hinaus bekannten Sommerfrische bekannt gemacht. Die „Villa Rapps“ neben der Gaststätte und den Kurgarten erwarb er von seinem Bruder Otto, dessen Ehefrau den Kurgarten angelegt hatte. Er nutzte die Villa als Dependance seines Hotels als „Haus Emmi“, benannt nach seiner jüngsten Tochter. „Haus Olga“, nach der ältesten Tochter benannt, baute er 1924 an der Wahlscheider Str. 30 neben dem neuen Bürgermeisteramt Wahlscheid. Auch dieses Gebäude wurde als Hotel genutzt, so konnte man 50-60 Gäste unterbringen. Auf der Rückseite der Karte warb Hermann Schiffbauer u.a. mit folgendem Text für sein Haus: „In schönster Lage direkt an der Agger liegt die altbekannte Gaststätte „Auelerhof“.

Gut bürgerlich und sorgfältig geführt, bietet sie ihren Gästen das Beste aus Küche und Keller, besonders den weit und breit bekannten Kaffee mit Blatz und Kuchen. Täglich lebend frische Gebirgsforellen und im Sommer junge Hähnchen. Große Veranden, 3 Säle bis 400 Personen fassend, schöner Kurgarten, 400 Personen fassend, Bundeskegelbahn, Schießstand, Spielwiesen, Strandbad mit 4 Morgen großem Sportplatz, Parkplatz für 150 Wagen, Garagen und 30 Betten für Wochenendler und Pensionäre.“ Nach dem Krieg erbte Tochter Emmi Schöpe „Haus Olga“ und wohnte hier bis zu ihrem Tode im Jahr 2007. Im Erdgeschoss richtete die Kreissparkasse Siegburg Anfang der 40er Jahre eine Zweigstelle ein. Sie blieb hier bis 1960 ein neues Kreissparkassengebäude gegenüber gebaut wurde. Neben der Kreissparkasse gab es im Erdgeschoss noch ein Friseurgeschäft. Der Friseurmeister Josef Urban, verheiratet mit einer Engländerin, wurde nach Kriegsende von der britischen Militärregierung als kommissarischer Bürgermeister 1945-1946 für die Gemeinde Wahlscheid eingesetzt.

Zugehöriger Ort

Wahlscheid,

eine ursprünglich kleine Siedlung, jedoch schon sehr früh Kirchort, liegt über dem Westabhang des Höhenrückens zwischen Naafbach und Agger. In zwei Kehren führt die Straße von der B 484 zur St. BartholomäusKirche hoch. Deutlich ist heute noch dieser kleine Kirchort vom nördlich gelegenen Hauptort (entstanden durch Eingemeindungen im Jahre 1927) getrennt. Diem-Straße und Pestalozzi-Weg stellen die Verbindung zum heutigen Hauptort dar, der den Bergriedel und den Talgrund des großen Aggerbogens ausfüllt.

E. Förstemann will „Wahl“ ableiten vom ahd. „walah“, was so viel bedeutet wie Fremder, Romane, Kelte. Später jedoch – und dies scheint richtig zu sein – leitet er „Wahl“ vom Personennamen „Walho oder Walo“ ab. Die erste urkundliche Nennung für Wahlscheid finden wir am 6. 1.1121, als Erzbischof Friedrich I. von Köln die schriftlich vorliegenden Verfügungen Abt Kunos I. von Siegburg, die dieser zum besseren Unterhalt der sich ständig vergrößernden Zahl der Mönche getroffen hatte, bestätigt. In dieser Urkunde heißt es: „Nunc itaque de elemosina dicendum est: de Walescheit, quod nos acquisivimus, de vino, siligine, ordeo, avena...“ (Nunmehr muß über die Almosen (Abgaben) gesagt werden: von Wahlscheid, welches wir hinzuerworben haben, Wein, Weizen, Gerste, Hafer...). Im Jahre 1166 schenkte Gräfin Hildegund von Meer ein Allod zu Walescheit dem Kloster Meer bei Neuß. Mit Urkunde des Jahres 1179 bestätigt Papst Alexander II. die Besitzungen und Privilegien des Klosters Meer, zu denen auch ein „Allodium Walescheit cum ecclesia“ = ein Allod zu Wahlscheid mit der Kirche gehört. Auch im Siegburger Mirakelbuch aus dem Jahre 1183 finden wir Wahlscheid: „Item rustica quedam de villa Walescheit...“ Hier wird erzählt, daß eine Bauersfrau aus Wahlscheid, die seit längerer Zeit weder hören noch sehen konnte, im Traum den Besuch des hl. Anno erhielt. Sie genas zusehends, konnte nach 14 Tagen bereits die Reliquien verehren und erlangte im Beisein einer großen Volksmenge auf wunderbare Weise den Gebrauch beider Sinne zurück. In einer Urkunde von 1187 bestätigt Abt Gerlach von Siegburg die Schenkungen an Besitz und Einkünften des Elemoslnars Heinrich zu Bedingungen, die bei einer Versammlung in Walscheid festgelegt wurden. Eine Urkunde vom September 1244 besagt, daß laut eines zwischen dem Kloster Siegburg und dem Kloster Meer abgeschlossenen Vergleichs der Verwalter des Meerer Hofes zu Walscheit dem Kloster Siegburg jährlich 8 Schilling zahlen soll. In dieser Urkunde wird auch gesagt, daß die Kirche in der Pfarre Wahlscheid dem Kloster Meer gehört (gemeint ist hier das Patronatsrecht der Wahlscheider Kirche): „...ecclesia de Meere in parrochia Walscheit,...“ Diese Urkunde siegelt u.a. ein „Henricus plebanus de Walscheidt“, der Verwalter des Wahlscheider Hofes (Münchhof). Auch im „über valoris“ um 1300 findet die Kirche zu Wahlscheid Erwähnung. Ein Steinfelder Mönch versah damals die Pfarrstelle zu Wahlscheid. Im Vasallenverzeichnis (1320-1349) des Abtes Wolfard I. von Siegburg wird ein Stück Land erwähnt, das zur „kirchen van Walscheit“ gehört (Siehe Anhang Nr. 2). In einer Urkunde aus der Zeit zwischen 1358 und 1364 wird ein Hof „Wege bei Waelscheit“. Die gleiche Schreibweise geht auch aus einem Vermerk auf der Rückseite der o. g. Urkunde von 1187 – stammend aus dem 15. Jahrh. – hervor: „De bonis attinentibus curie Waelscheit“ (über die zu Wahlscheid gehörigen Güter). Am 19. 4.1421 gibt Arnold, Pastor zu Wahlscheid, bekannt, daß ein gewisser „Theil von Kirchscheid“ das Gut zu Dorp als Mannlehen und Erbe, im Kirchspiel Wahlscheid gelegen, erhalten habe. Am 14. 2. 1452 wird Arnold von Walscheit als Schöffe vor Gericht in Hirzenach genannt. Bei der Auftragung der Untersassen des Herzogtums Berg aus dem Jahre 1487 gewähren mehrere Bürger des Kirchspiels Walscheyt Herzog Wilhelm II. ein Darlehen von insgesamt „30 enckel gülden“. Als Dienstmann von „Walscheyt“ wird ein „johan kurtte“ genannt. Eine weitere Schreibweise ergibt sich aus einer Urkunde vom 30. 4.1490 und aus dem Erkundigungsbuch der Gerichtsverhältnisse im Herzogtum Berg von 1555: Walscheidt. Mit Datum vom 20.6.1586 besteht ein Protokoll über eine Besichtigung des Weges von Walscheidt zur Sülzer Brücke, durchgeführt von „Wilhelm Nesselroet“ und Vertretern des „Kirspelß Walscheydt“.

Schon sehr früh werden Honrath und Wahlscheid von einem gemeinsamen Schultheißen verwaltet. Um 1500 ist „Henrich von der Ley Schulteis zu Honrath und Walscheid“. Sein Enkel Henrich bekleidet wiederum dieses Amt, das auf dessen Sohn „Wimar von Ley“ übergeht. Dieser Wimar von Ley (auch Wymmaren Ley genannt) unterschreibt als „scholtes zu Honrodt und Walscheidt“ im Jahre 1644 die die Gemeinden Wahlscheid und Honrath betreffenden Regelungen im neuen Rentund Lagerbuch des Amtes Blankenberg. Auch das Heberegister von „Hanrodt und Walscheit“ aus dem gleichen Jahre ist von ihm abgezeichnet. Im Jahre 1666 wird ein „VerZeigniß der manschafft im Kirßbell Walscheit“ als sog. Erbhuldigungsliste angelegt. Weitere Schreibweisen finden wir auf der Hondius-Karte (K 2) um 1600 Walscheid. Auf einem Kupferstich von N. Sanson aus dem Jahre 1670 (K 6) wie auch von 1673 (K 7) finden wir Walscheit, die gleiche Schreibweise 1690 (K 8) bei N. Visscher, ferner auf der Ploennis-Karte von 1715 und auf der Wiebeking-Karte von 1790.

In der ältesten Bevölkerungsstatistik Wahlscheids aus dem Jahre 1816 heißt es dagegen Walscheid. Leider ist in dieser Statistik nur die Gesamtzahl der Gemeinde Wahlscheid angegeben, und zwar 1029 Bewohner in 191 Gebäuden. 1833 werden 1209 Seelen und 227 Familien gezählt. Erst ab 1858 werden die Einwohnerzahlen für die Ortschaften getrennt angegeben. In diesem Jahre zählte Wahlscheid 25 Einwohner, 1864 schon 35. 1871 wohnten 30 und 1875 29 Personen in 6 Häusern. Erst als Auelerhof, Aggerhof, Müllerhof und Fliesengarten im Jahre 1927 in Wahlscheid umbenannt wurden, wird der Ort ein Dorf mit 250 Einwohnern. Diese Zahl wuchs bis 1950 auf 790 Einwohner an.

Zur Geschichte Wahlscheids gehört aber auch die Zeit der Reformation: Da das Patronat der Kirche von Wahlscheid, die dem hl. Bartholomäus geweiht ist, das Kloster Meer innehatte, besetzte dieses Kloster auch die Pfarrstelle. So kam es, daß bis zur Reformation meist die Prämonstratenserpatres des Klosters Steinfeld Pfarrer von Wahlscheid waren. Um 1550 war Peter von Düren, auch aus dem Kloster Steinfeld, Pfarrer in Wahlscheid. 1557 faßte die evangelische Lehre Fuß. Eine Zeit lang wechselten Pfarrer katholischen wie lutherischen Bekenntnisses. Das Kloster Meer war nicht mehr Herr der Lage, bis schließlich die Protestanten obsiegten. Letzter Kath. Pfarrer war Friedrich Klee bis 1645. Seitdem blieb Wahlscheid, und damit auch die Kirche, im Besitz der Protestanten. Daran änderte auch eine Befragung der ältesten Einwohner durch den Notar Hall nichts mehr. Die Katholiken hielten bis zur Einweihung der Neuhonrather Kirche (Siehe Seite 79) ihre Gottesdienste in den Hauskapellen von Honsbach und Schloß Auel. Durch weiteren Bevölkerungszuwachs bis in die heutige Zeit und wegen des weiten Kirchweges nach Neuhonrath wurde im November 1963 mit dem Bau einer neuen katholischen Kirche in Wahlscheid begonnen. Sie wurde am Ostersonntag 1966 von dem als Subsidiär ernannten Pfarrer i. R. Hermann Blank benediziert und am 8.4.1967 konsekriert. Sie erhielt den Namen „St. Bartholomäus im Tal“.

Aggerhof, ein Ortsteil Wahlscheids, an der Einmündung der Schiffarther Straße auf die B 484 gelegen:

Das um 1280 in einer Siegburger Urkunde genannte „Bona de Achera“ können wir leider nicht auf Aggerhof beziehen, da das Gut unter der Honschaft Vilkerath genannt ist. Wahrscheinlich ist der im Birker Bruderschaftsbuch von 1503 genannte „Johan van der acher“ auf Aggerhof zu beziehen, da sich im Mitgliederverzeichnis auch noch andere Ortsbezeichnungen aus der Honschaft Wahlscheid befinden. Ein sicherer Nachweis liegt dagegen aus dem Jahre 1586 vor. Vom 1.6.1586 ist ein Protokoll datiert, in dem der Weg vom Kirchspiel Wahlscheid zur Sülzer Brücke beschrieben wird. Bei der Besichtigung war ein „Schneider zur Acher“ zugegen. Vom Müllerhof führte der Weg über den Aggerhof weiter, wahrscheinlich über Schiffarth bergan nach Muchensiefen (damals nur Siefen genannt) durch „Nesselraids garten“.

Gemäß den Heberegistern des Amtes Blankenberg für die Honschaft Wahlscheid werden 11 abgabepflichtige Personen zur Acher genannt: „Johan Schmidt, Webers gut, Klein Dries gut, sein Halbman, sein Pechter, Bitters gut, der Halbman, Michaels gut, der Pechter, Heitgens gut modo Korstgens gut, der Pechter“. Auch in den Erbhuldigungslisten des Jahres 1666 finden wir zur Acher im Kirchspiel Wahlscheid 9 Eintragungen. An diesem Beispiel erkennen wir deutlich, daß schon im 17. Jahrh. die Tendenz zur Siedlung im Tal bestand. Auf der Ploennis-Karte von 1715 sind Zur Agger „viele Höfe“ vermerkt. Die Wiebeking-Karte von 1790 verzeichnet Acherhof. Eine weitere Schreibweise enthält die Tranchot-Karte von 1817 als Aggerhof .

1858 werden in Aggerhof 81 und 1864 97 Einwohner gezählt. 1871 wohnen dort 77 Personen in 17 Wohngebäuden, 1875 66 Personen in 15 Häusern. 1927 wird Aggerhof in Wahlscheid umbenannt und erscheint heute nur noch als Straßenbezeichnung „Im Aggerhof“.

Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape