Birk Ortsteil

Birk liegt im südöstlichen Stadtgebiet von Lohmar und gehörte bis 1969 zur amtsangehörigen Gemeinde Inger.

Information

Karte

| Längengrad: | 7.2746575 |

| Breitengrad: | 50.8344252 |

Wir benötigen Ihre Zustimmung, um die Karte von OpenStreetMap zu laden!

| Zuletzt angesehen: | 25.04.2024, 09:50 |

| Bisher angesehen: | 3225 mal |

Querverweise

Zugehörige Dokumente

Der Heimatverein Birk blickt auf eine über hundertjährige Vereinsgeschichte zurück (Gründungsjahr 1920). Drei Jahrzehnte (1984 – 2014) führte Dr. Jörn Hansen als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Er verstarb im Alter von 83 Jahren am 14. Juni... Der Heimatverein Birk blickt auf eine über hundertjährige Vereinsgeschichte zurück (Gründungsjahr 1920). Drei Jahrzehnte (1984 – 2014) führte Dr. Jörn Hansen als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Er verstarb im Alter von 83 Jahren am 14. Juni 2023. 36 Jahre lang hat der Verein in 24 Chronikbänden die Geschehnisse von 1979 – 2014 mit Berichten und Bildern festgehalten. Sie beginnen mit der Neujahrswanderung 1979 im Band 1 und enden mit dem Hinweis auf das 1. Boule-Turnier im Birker Dreieck im Band 24. In diese Zeit fallen das Algerter Dorffest mit der Einweihung des Algerter Kreuzes 1989, das 75jährige Vereinsjubiläum 1995, die Einweihung des Schwibbogens am Eppendorfplatz 2003 und die Feier zu 700 Jahre Birk 2010. Dr. Jörn Hansen hat 2016 in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter eine Übersicht über interessante und bemerkenswerte Ereignisse zusammengestellt, siehe Dokument.

| |

|

2000

Am 11. Mai 1942 wurden kriegsbedingt die Marienglocke und die Josefsglocke der Kirche Sankt Mariä Geburt abtransportiert. Sie landeten auf dem sogenannten Glockenfriedhof in Hamburg-Wilhelmshof. Über 100.000 Glocken wurden im Zweiten Weltkrieg... Am 11. Mai 1942 wurden kriegsbedingt die Marienglocke und die Josefsglocke der Kirche Sankt Mariä Geburt abtransportiert. Sie landeten auf dem sogenannten Glockenfriedhof in Hamburg-Wilhelmshof. Über 100.000 Glocken wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen, um daraus Kriegsgerät herzustellen. So auch die Josefsglocke. Die Marienglocke kehrte im September 1947 wieder nach Birk zurück und läutete am Sonntag, den 11. Januar 1948 wieder ein. Bereits im Ersten Weltkrieg waren zwei Glocken der drei 1888 eingeweihten Kirchenglocken beschlagnahmt worden. In Birk ging damals hinter vorgehaltener Hand der Satz um: "Wenn se och noch de Jlocke holle, dann es de Kreech verlore". Kirchenglocken sind aus dem christlichen Leben nicht hinwegzudenken. Darüberhinaus haben sie auch eine weltliche Bedeutung wie das Neujahrsläuten oder in manchen Orten der Uhrschlag. Auch läuteten Glocken in den ersten Monaten des Jahres 2022 für den Frieden im Ukrainekrieg. Früher spielten sie auch eine wichtige Rolle als Alarmglocken bei Gefahren. Die Erweiterung des Glockengeläuts in Birk durch die neuen Glocken der evangelischen Friedenkirche zu Beginn des 21. Jahrhunderts war Anlass genug für Heinrich Hennekeuser, die Geschichte aller Glocken im Birker Bereich und ihr Schicksal zu dokumentieren, siehe Dokument. Sein Beitrag endet mit den Schlussversen aus Schillers Lied von der Glocke: Sie bewegt sich, schwebt! / Freude dieser Stadt bedeute, / Friede sei ihr erst Geläute! | |

In der Nacht zum 25. Februar 2022 verstarb im Alter von 87 Jahren Heinrich Hennekeuser. In der Nacht zum 25. Februar 2022 verstarb im Alter von 87 Jahren Heinrich Hennekeuser. In Birk 1935 geboren und dort aufgewachsen hat er Zeit seines Lebens den Kontakt zu seiner ursprünglichen Heimat und Region gehalten, auch nachdem er 1999 mit seiner zweiten Ehefrau Christel nach Solingen gezogen war. Schon als Schüler des Gymnasiums Siegburg interessierte er sich für die Heimatgeschichte. Im Laufe der Jahre verfasste er zahlreiche historische Schriften. Sie brachten ihm einen hohen Bekanntheitsgrad ein. Allein für die Lohmarer Heimatblätter schrieb er 30 Beiträge.

| |

|

1994

Bereits zweimal versuchte eine Gruppe von Frauen und Männern aus Birk die wertvollen Reliquien aus der Siegburger Servatiuskirche nach Birk zu holen. Der Reliquienschatz gilt als einer der bedeutendsten romanischen Kirchenschätze. Nach der... Bereits zweimal versuchte eine Gruppe von Frauen und Männern aus Birk die wertvollen Reliquien aus der Siegburger Servatiuskirche nach Birk zu holen. Der Reliquienschatz gilt als einer der bedeutendsten romanischen Kirchenschätze. Nach der napoleonischen Säkularisation hatte der Düsseldorfer Präfekt im Jahr 1812 entschieden, die kostbaren Kunstschätze aus Siegburg in die Kirche nach Birk zu übergeben. Als eine Birker Abordnung im Mai 1812 die Schätze abtransportieren wollte, spielte sich laut Notiz im Siegburger Pfarrarchiv Folgendes ab: „Und siehe da, in der sicheren Überzeugung, dass die Pfarrkirche am Fuße des Abteiberges ein näheres Anrecht auf die unschätzbare Hinterlassenschaft der verwüsteten Mutterkirche besäße, treten die wackeren Siegburger in Massen zusammen, heben sofort die schon verladenen Reliquienschreine von den Karren und weisen den superklugen Birkern nicht ohne Gegenwehr jene Stelle, wo die Stadtmauer eine Öffnung hatte.“ Unter der Führung von Dr. Jörn Hansen wurde 1994 ein erneuter Versuch, getarnt als Sommerwanderung des Heimatvereins, unternommen. Der Birker Gruppe stellte sich vor dem Portal der Servatiuskirche in Siegburg wehrhaft Dechant Msgr. Johannes Schwickerath ( † 3.08.2020) entgegen. Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss und die Birker erhielten für ihr Bürgerhaus eine Bronzeskulptur und eine Reliefplatte, die an die Streitereien aus dem Jahre 1812 erinnern.

| |

|

2013

- 2014 Nicht erst seit Zeiten der Corona Pandemie stellt sich bei vielen Gastronomiebetrieben die Frage nach der Zukunft . Viele Gaststättenbetreiber haben aufgegeben. Die Geschichte der Gaststätten des Birker Umlandes bis zum Jahr 2014 ist in Artikeln von... Nicht erst seit Zeiten der Corona Pandemie stellt sich bei vielen Gastronomiebetrieben die Frage nach der Zukunft . Viele Gaststättenbetreiber haben aufgegeben. Die Geschichte der Gaststätten des Birker Umlandes bis zum Jahr 2014 ist in Artikeln von Heinrich und Peter Hennekeuser für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten. Das Gasthaus in der uns bekannten Form entwickelte sich im 19.Jahrhundert. In der Chronik des Birker Pfarres Dr. Aumüller für 1856 ist ausgeführt: "Die Einwohnerzahl im Dorf beträgt gegenwärtig hundertfünfzig, Gastwirtschaften vier!" In den 1950er Jahren gab es in der Birker Kirchengemeinde 11 Gaststätten bei über 1500 Einwohnern. Einige Kneipenschicksale seien kurz erwähnt: Auf dem heutigen Parkplatz an der kath. Kirche stand bis 1930 die Gaststätte und Schnapsbrennerei Scharrenbroich, die von dem Pfarrer Dr. Aumüller nach einer Piusversammlung (Papst PiusIX) 1869 als Piuslokal bezeichnet wurde. Am Standort der Gaststätte Fischer früher Schwamborn (Birkerstr.19) wurde bereits 1791 eine Schnapsbrennerei betrieben. Der Birker Korn entwickelte sich in den 1930er Jahren zum "Birker Nationalgetränk". Ebenso war bereits im frühen 19. Jahrhundert eine Gastwirtschaft an der Stelle der Gaststätte Fielenbach (Birker Straße 13). 1920 kaufte Josef Oligschläger das Anwesen, das dann 1952 von Hermann und Christine Fielenbach übernommen wurde. Die auch sehr bekannte Gaststätte Franzhäuschen bestand bereits 1850 und wurde 1913 von der Familie Anton Salgert übernommen und ausgebaut. In Krahwinkel gibt es die Gaststätte Klink bereits seit 1876. Bekannt wurde sie in den 1960er Jahren als "Bambusbar" mit einem durch Bambusstangen abgegrenzten Raum mit einer Musikbox. Geschlossen wurde 1977 die Gaststätte "Zum alten Panzer" in Geber, die mindesten seit 1864 in Betrieb war. Erhalten geblieben ist in der Nähe von Geber in Gebermühle das Gasthaus "Zum Jabachtal", das am 11.11. 1951 von dem Bierverleger Peter Demmer aus Salgert eröffnet wurde. Geschlossen wurde auch die traditionsreiche Gaststätte Wacker in Breidt, die 1893 eröffnet wurde und Anfang der 1960er Jahr von Franz Josef Wacker und Ehefrau Änni betrieben wurde. Franz-Josef war von 1961 - 1976 auch Bürgermeister der Gemeinde Breidt. Über weitere Gasthausschicksale lesen Sie in dem Dokument.

| |

|

1959

- 2019 Auf Initiative der beiden Löschgruppen Birk und Breidt der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar wurde im Juni 2019 das Friedenskreuz in Birk wieder aufgestellt. Es war nach 60 Jahren Anfang 2019 aus Sicherheitsgründen abgebaut worden. Das Eichenholz war... Auf Initiative der beiden Löschgruppen Birk und Breidt der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar wurde im Juni 2019 das Friedenskreuz in Birk wieder aufgestellt. Es war nach 60 Jahren Anfang 2019 aus Sicherheitsgründen abgebaut worden. Das Eichenholz war marode geworden. Das neue Friedenskreuz aus Eichenholz hat die Ausmaße von 9 Meter des Längsbalken und 3,50 Meter des Querbalkens. Die Inschrift „CHRISTUS UNSER FRIEDEN“ sollte im neuen Kreuz nicht aus dem Holz herausgearbeitet werden, da dies die Lebensdauer negativ beeinflussen würde. Stattdessen wurden V4A-Bleche gelasert und gekantet. In einer Ökumenischen Feier fand die Neuerrichtung des Friedenskreuzes am 25.08.2019 unter großem Zuspruch der Bevölkerung einen feierlichen Abschluss. Das Friedenskreuz war damals das erste im Erzbistum Köln. Der Platz an der Ecke Pastor Biesingstraße /Auf der Löh war noch freies Feld. Die Bebauung kam später hinzu. Der Standort im Kreuzungsbereich der alten Wege von Birk nach Albach und von Inger nach Hochhausen ist uralt und bereits im Liegenschaftsbuch der steuerbaren Grundstücke der Gemeinde Inger von 1711 so bezeichnet „Aufm Lühe am Creutz“. Selbst die erste, exakte Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und von Müffling von 1803-1820 weist diesen Punkt mit einem roten Kreuzchen nach. An der Stelle stand früher ein Heiligenhäuschen, das von einer mächtigen Trauerweide überragt wurde. Durch einen sommerlichen Wirbelsturm wurden beide 1958 zerstört. Auf Initiative von Pfarrer Otto Biesing sollte dort ein Friedenskreuz der Erzdiözese als neues Zeichen christlicher Gesinnung errichtet werden. Am 18.Oktober 1959 wurde das Kreuz feierlich eingesegnet. Von oben nach unten und von links nach rechts war die Inschrift in Kreuzesform tief eingeschlagen: CHRISTUS – UNSER FRIEDEN.

| |

|

2. Januar 1899

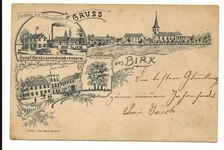

„Die besten Glückwünsche zum neuen Jahr sendet Frau Jacobs.“ Die Absenderin wohnte in Winkel und ließ wohl die Karte von einem ihrer Kinder zur Postagentur Birk beim Gastwirt Matthias Weber in Neuenhaus bringen. Von dort ist die Karte laut... „Die besten Glückwünsche zum neuen Jahr sendet Frau Jacobs.“ Die Absenderin wohnte in Winkel und ließ wohl die Karte von einem ihrer Kinder zur Postagentur Birk beim Gastwirt Matthias Weber in Neuenhaus bringen. Von dort ist die Karte laut Poststempel am 2. Januar 1899, vormittags zwischen 7 und 8 Uhr abgegangen. Die Postbeförderung zwischen Birk und Köln verlief, dank der Eisenbahn ab Siegburg, erstaunlich schnell, denn am gleichen Tag drückte das Postamt der Empfängerin „Cöln –Nippes 2“ den dortigen Stempel mit dem Datum 2.1.99, 7-8 N (Nachmittag – Abend) auf. Die hübsche Karte mit Rankenwerk in Rokokomanier und Blümchen, verlegt von J. Heinz, Alter Markt 64, Köln, war vom Gastwirt Robert Schwamborn spätestens 1898 in Auftrag gegeben worden. Sehr fantasievoll stellt er sein Gasthaus mit der „Dampf-Kornbranntweinbrennerei“ vor. Ein dünnes Rohr soll vermutlich den Dampf ablassen, während ein hoher Schlot mächtigen Rauch entlässt, der gleichzeitig eine fabrikähnliche Situation vermitteln soll. Dem entspricht auch der zum Transport gelagerte Stapel von Fässern. Natürlich fehlen nicht die Leute vor der Gasthaustür, Preußens und des Reiches Fahnen auf dem Dach und die Kutsche eines vornehmen Gastes, vielleicht die des Bürgermeisters Baron Carl von Francken. Eine Empfehlung des Mitgliedes der „Bürgermeistereiversammlung Lohmar“ R. Sch. an seinen Ratsvorsitzenden ist wohl dessen Rittergut Haus Freiheit in Inger. Die prächtigen 500-jährigen Linden, die bis 1958 immer noch gleichaltrig blieben, die klassische Dorfansicht mit Kirche, Schule, Gasthof zum Kaisersaal und umgebender Bebauung beschließen die Miniatur und Idylle und lassen noch einen kleinen Raum für wenige Worte übrig. | |

|

2. Januar 1899

„Die besten Glückwünsche zum neuen Jahr sendet Frau Jacobs.“ Die Absenderin wohnte in Winkel und ließ wohl die Karte von einem ihrer Kinder zur Postagentur Birk beim Gastwirt Matthias Weber in Neuenhaus bringen. Von dort ist die Karte laut... „Die besten Glückwünsche zum neuen Jahr sendet Frau Jacobs.“ Die Absenderin wohnte in Winkel und ließ wohl die Karte von einem ihrer Kinder zur Postagentur Birk beim Gastwirt Matthias Weber in Neuenhaus bringen. Von dort ist die Karte laut Poststempel am 2. Januar 1899, vormittags zwischen 7 und 8 Uhr abgegangen. Die Postbeförderung zwischen Birk und Köln verlief, dank der Eisenbahn ab Siegburg, erstaunlich schnell, denn am gleichen Tag drückte das Postamt der Empfängerin „Cöln –Nippes 2“ den dortigen Stempel mit dem Datum 2.1.99, 7-8 N (Nachmittag – Abend) auf. Die hübsche Karte mit Rankenwerk in Rokokomanier und Blümchen, verlegt von J. Heinz, Alter Markt 64, Köln, war vom Gastwirt Robert Schwamborn spätestens 1898 in Auftrag gegeben worden. Sehr fantasievoll stellt er sein Gasthaus mit der „Dampf-Kornbranntweinbrennerei“ vor. Ein dünnes Rohr soll vermutlich den Dampf ablassen, während ein hoher Schlot mächtigen Rauch entlässt, der gleichzeitig eine fabrikähnliche Situation vermitteln soll. Dem entspricht auch der zum Transport gelagerte Stapel von Fässern. Natürlich fehlen nicht die Leute vor der Gasthaustür, Preußens und des Reiches Fahnen auf dem Dach und die Kutsche eines vornehmen Gastes, vielleicht die des Bürgermeisters Baron Carl von Francken. Eine Empfehlung des Mitgliedes der „Bürgermeistereiversammlung Lohmar“ R. Sch. an seinen Ratsvorsitzenden ist wohl dessen Rittergut Haus Freiheit in Inger. Die prächtigen 500-jährigen Linden, die bis 1958 immer noch gleichaltrig blieben, die klassische Dorfansicht mit Kirche, Schule, Gasthof zum Kaisersaal und umgebender Bebauung beschließen die Miniatur und Idylle und lassen noch einen kleinen Raum für wenige Worte übrig. | |

|

1950

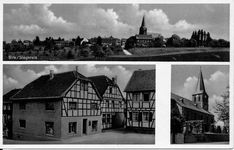

Foto oben: Ansicht Birk von „Auf der Löh“ mit der alten Schule, der Kirche und einem Maibaum. Auf der damaligen Wiesenfläche stehen heute das neue Schulgebäude und das Bürgerhaus. Ferner befindet sich dort der erweiterte Friedhof. Die Umgebung links... Foto oben: Ansicht Birk von „Auf der Löh“ mit der alten Schule, der Kirche und einem Maibaum. Auf der damaligen Wiesenfläche stehen heute das neue Schulgebäude und das Bürgerhaus. Ferner befindet sich dort der erweiterte Friedhof. Die Umgebung links der Birker Straße ist inzwischen bis nach Inger bebaut. Foto des Ortskerns: links das Kaufhaus Else Ort, in der Mitte die Metzgerei Hubert Müller und rechts die Schlosserei Josef Merten. Foto unten rechts: Die Pfarrkirche von Nordosten mit Zugang zum Pfarrhaus | |

|

21. Februar 1310

|

Zugehörige Bilder

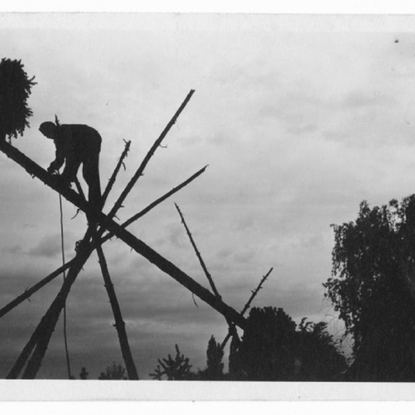

Zur Tradition gehört, dass zum 1. Mai ein Maibaum aufgestellt wird. Damals war es üblich eine Tanne auszuwählen. Lang musste sie sein und nach Möglichkeit bis zur Höhe der Schalllöcher der Birker Kirche reichen. Der Baum stand auf dem Dorf- oder Kirchplatz. Ein Wettbewerb mit den Nachbardörfern war ebenfalls angesagt. Jeder wollte den längsten Baum im Dorf stehen haben. Ein geflochtener Kranz mit bunten Bändern gehörte dazu. Ein übler Brauch, nicht selten, wenn der Baum unbewacht blieb, überstand er die Mainacht nicht und wurde abgesägt.

Zum Aufstellen des Baumes wurden Seile und sogenannte Scheren (zusammengbundene Tannenstämme) eingesetzt. Die Dorfjugend schaffte dies mit viel Geschrei und Hallo.

Die Herbstferien hießen früher bis in die 1950er Jahre Kartoffelferien. Die Mithilfe von Kindern und Jugendlichen war selbstverständlich und von den Bauern mit eingeplant. Der Lohn für einen Tag war der Preis eines Zentners Kartoffeln. Selbstverständlich gehörte dazu die Kaffeepause mit Zwetschgenkuchen und Platzbroten. Bei einigen Bauern, wo bis zur Dunkelheit geerntet wurde, gab es auch Abendessen mit Buttermilchsuppe mit Zwetschgen.

Der Ernteablauf war so, dass die Rodermaschine oder Rodder vom Pferd, später vom Traktor, gezogen wurde. Die Kartoffeln wurden in Zweiergruppen aufgelesen, in Drahtkörbe geworfen und dann weiter in den bereitgestellten Karren geschüttet. Mit dem vollen Karren ging es zum Hof. Dort wurden die Kartoffeln verlesen oder zum Lagern und Trocknen in die Scheune gebracht. Man unterschied zwischen dicken (Reibekuchen-), normalen und kleinen (Pell-) Kartoffeln. Die beschädigten, grünen oder leicht angefaulten brauchte man für die Schweinefütterung.

Lehrerin Helene Ravens (ganz rechts) mit ihrer Klasse.

Die Volksschule in Birk hatte in den 20er und 30er Jahren ca. 70 - 80 Schüler. Sie waren in zwei Klassen aufgeteilt, Die 4 jüngeren Jahrgänge wurden von Frau Ravens unterrichtet, die 4 älteren Jahrgänge von Herrn Eulenbruch.

Das erste Bild zeigt in der Mitte das von Lehrer Johann Scharrenbroich 1818 erbaute Fachwerkhaus. Es wurde 1856 von dessen ledig gebliebenen Tochter Veronika der Kirche in Birk als Stiftung für wohltätige Zwecke vermacht. Das Haus hieß danach „Veronikastift“ und diente lange Zeit der Gemeindeschwester Maria Höck als Wohnung. Durch die Erweiterung der Pfarrkirche mit neuem Turm 1888 verblieb zwischen Kirche und benachbarter Bebauung nur ein enger Fußpfad. Dicht neben dem Veronikastift stand die uralte Gaststätte und Schnapsbrennerei Scharrenbroich, vormals Dick und Kuttenkeuler. Im rückwärtigen Saal fand eine Zeit lang bis 1846 Schulunterricht statt. Durch die dichte Bebauung um die Kirche war die Dorfstraße so eng, dass ein Gegenverkehr nicht möglich war.

Das zweite Foto ist Teil einer Ansichtskarte und spiegelt ein Stück Familiengeschichte aus Birk vor 1930 wider. In der Ansichtskarte, die um 1900 entstanden sein mag, ist oben links, die alte Gaststätte Scharrenbroich in der Dorfmitte von Birk in ihrer gesamten Vorderfront dargestellt. Oben rechts ist die schon klassisch zu bezeichnende Sicht von Süden auf Kirche und Schule dargestellt. Unten links ist eine Ansicht auf Dorf und Kirche von den Wiesen der Scharrenbroichs aus nördlicher Richtung gezeigt. Die freie Ecke rechts enthält die frühere Schreibweise des Ortes „Birck“.

Das dritte Foto, das offenbar im Oktober 1929 entstanden ist, zeigt vor der Haustür der Gaststätte von links Wilhelmine Eich geborene Scharrenbroich mit Sohn und Tochter, Frau Anna Maria Scharrenbroich geb. Broichhausen mit ihrer fast ein Jahr alten Tochter Margot und den letzten Gastwirt des Hauses Toni Scharrenbroich. Die Fassade des Hauses hat durch die große gläserne Werbetafel einer Brauerei einen zusätzlichen Akzent erhalten. Wie dem Autor dokumentarisch bekannt ist, haben die Geschwister Wilhelmine, Maria und Johann (Toni) Scharrenbroich am 23. Oktober 1929 das Haus mit allen Nebengebäuden der katholischen Kirchengemeinde Birk verkauft. Die Gebäude unddas nebenstehende Veronikastift wurden Mitte bis Ende 1930 abgerissen. Das Foto bekundet somit den Abschied der Geschwister von ihrem Elternhaus.

Bei der Bildersuche für die drei Bände „Lohmar in alten Zeiten“” kamen manche Überraschungen zutage, so auch bei einem kleinen Gemälde aus dem Nachlass einer Birker Familie. Es handelt sich hier noch nicht einmal um das Original, sondern um ein Foto davon, das Peter Hennekeuser auf der Suche nach alten Bildern fand.

Zum Bildinhalt:

Vor der bekannten Südseite des Dorfes Birk vollzieht sich eine wohlbekannte Szene. Am Spätnachmittag, die Sonne steht schon tief im Westen, ist eine Familie bei der Kartoffelernte. Der Vater hält den etwas zu groß geratenen Sack auf, in den dieTochter den vollen Korb ausgeschüttet hat. Im Vordergrund liest die Mutter in tief gebeugter Haltung die eben aufgeharkten Kartoffeln auf. Beide Frauen tragen entsprechend der Zeit weiße Kopftücher. Der große Weidenkorb, die vollen Kartoffelsäcke, der Stiel der abgestellten Harke, der „Schürreskarren“ und das Kartoffelfeuerchen, alles ist so, als geschehe es in unseren Kindertagen.

Die Proportionen sind dem Maler nicht so gut geraten: Im Hintergrund sind der Kirchturm etwas schmal und das Dach des Schiffes zu mächtig und herunter geschleppt. Am Turm fehlen noch die Zifferblätter der nach 1920 installierten Kirchenuhr. Aber die hier viel zu großen Blitzableiter und das Kreuz auf dem Abschluss des Chordaches

wollte er nicht übersehen haben. Auch der „Kappes“ links neben dem Kartoffelacker ist zu prächtig gediehen. Gut erkennbar ist die früher vorhandene Hecke unterhalb der Gaststätte „Zur Kaiserhalle“ von Rudolf Schmitz. Neben jener steht das alte Häuschen des Heinrich Salgert, das später durch den Neubau des Johann Krengel

ersetzt wird. Über dem Dach der Kornbrennerei von Robert Schwamborn ragt mächtig der schlanke Metallkamin hervor; wir haben ihn später etwas bescheidener gekannt. Die Sicht auf das alte Schulhaus von 1846 ist weitgehend von Bäumen und Sträuchern verdeckt. Im Mittelgrund geht eine Frau die Straße hinunter nach Inger. Licht und Schatten überziehen mit den Wolken die Szene. Und auf Müllers Weide grasen zwei junge Rinder. Selbst zwei Heuböcke aus dem Sommer sind dort

vergessen worden.

In der Talsenke zwischen Birk und Hove liegt der Ort Hagen mit dem Hager Hof der Familie Johannes Schwamborn. Der Hof ist bereits sehr früh im Bruderschaftsbuch der Marienbruderschaft Birk, zwischen 1503-1538 belegt. Hier wird ein „elyas van dem Hagen“ genannt. Im Jahr 1644 wird bei den Aufzeichnungen des Steuerregisters der

Honschaft Inger im Amte Blankenberg „das gut im Hagen“ als abgabepflichtig genannt. Im Mittelteil des Bildes ist der Kirch- und Schulort Birk zu erkennen, genauer gesagt die Bebauung des Straßenzugs Marienhöhe mit einem Teilstück der Birker Straße, die von der Zeithstraße B 56 vom Blickpunkt aus gesehen rechts abzweigt Im Hintergrund sieht man den Fernmeldeturm Lohmar-Birk, offiziell Funkübertragungsstelle Lohmar 1, ein 134 Meter hoher Typenturm FMT 2 in Stahlbetonbauweise. Der genaue Standort ist oberhalb des Quellgebiets des Auelsbach zwischen Birk und Schreck. Der Fernmeldeturm dient seit 1971 als Richtfunkturm, Sendeturm für

Mobilfunk und bis 2007 als Standort einer Relaisfunkstelle für den Amateurfunkdienst.

Bei trübem Wetter, am Tag Fronleichnam. Links oberhalb der Kirchenmauer stehen zwei Fahnen mit den Farben gelb und weiß und die beiden stattlichen Kastanienbäume. Auf der rechten Seite: Im Vordergrund die Front des Lebensmittel, Feinkost-, Spirituosen- und Textilladen von Paula Kömmelt, später Klein-Hessling. Dann (nicht auf dem Foto) die Schlosserei mit dem HaushaltwarenGeschäft Merten. In der Straße Pfaffendriesch die Metzgerei Hubert Müller. An der Ecke Hohle Gasse das Lebensmittelgeschäft mit Drogerie-, Kurz- und Textilwaren von Else Orth, Unterhalb des Hauses Orth befindet sich das weitere Lebensmittelgeschäft von Wilhelm Wacker. An der Hohle Gasse liegen die Schuppen und Garagen von Schwamborn. Hier war der zentrale Ort für die Aufstellung des Kirmeskerls, des Briefkastens und Anschlagbretts für amtliche und Vereinsmitteilungen. Vor dem Schuppen stand ein Milchbock, wo täglich die Milchkannen der Bauern von der Molkerei abgeholt wurden. Im Hintergrund sind die Gaststätten Schwamborn und Wiel zu sehen.

Die Luftaufnahme zeigt von links das Haus Krengel/Fielenbach mit Schreinerei, den Bauernhof, Kornbrennerei und Gaststätte Schwamborn. Rechts daneben befindet sich die Gaststätte und Sattlerei Wiel. Im Vordergrund befinden sich Schuppen und Garagen der Familie Schwamborn. Dort war der Treffpunkt „der Birker Pänz“ zum Versteckenspielen und zum Fußball. Die weiteren Fachwerkhäuser zur Hohle Gasse hin sind: Das Kempshaus, und Haus Küpper. Im Hintergrund sind Gärten und Wiesen zu sehen, die heute überwiegend bebaut sind.

Mit großer Beteiligung der Birker Bevölkerung wurden die jährlichen Maifeste gefeiert. Das Foto zeigt das Maikönigspaar Josef Orth aus Birk und Agnes Weiler (Müller) im einem PKW Cabriolet, Marke „Adler“, vor dem gepflegten Fachwerkhaus Merten, Birker Straße. Der Adjutant Josef Oligschläger mit Zylinder, Stehkragen und weißen Handschuhen. Die vier Blumenmädchen sind von links Anneliese Orth (Burand), Christel Nöbel, Paula Meurer, (Schmitz) und Marianne Orth (Salgert).

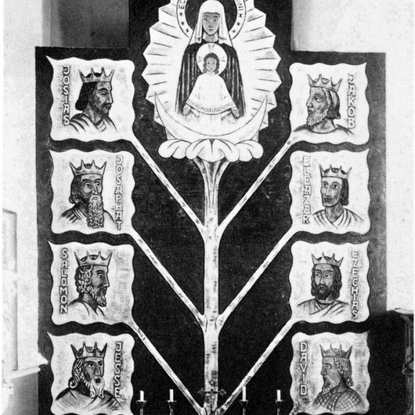

Am 4. September 1932 erteilte der Kirchenvorstand dem Kirchen- und Kunstmaler Felix Lüttgen aus Kripp bei Remagen den Auftrag zum Ausmalen der Kirche. Wohl auf Anregung von Pfarrer Anton Michels schuf Felix Lüttgen im Rahmen des Auftrages auf der eigens für den Seitenaltar vorbereiteten Kopfwand des Seitenschiffes die Darstellung des Stammbaums Jesu Christi oder der so genannten „Wurzel Jesse“. Das Thema ist am Beginn des Matthäus-Evangeliums beschrieben.

Die Arbeit wurde in Ritztechnik auf frischem Putz ausgeführt.: Aus einem stilisierten Baum ragen links und rechts je vier Äste empor. Auf deren Blätter sind, angeführt von Jesse und David, insgesamt acht Könige des Biblischen Juda dargestellt. Über der als Lotosblume ausgebildeten Baumkrone stehen Maria und Jesus hinter der offenen Mondsichel zu ihren Füßen. Die Gloriole oder der Heiligenschein Mariens trägt die Umschrift : Ecce Ancilla Domini – Siehe die Magd des Herrn. Auf dem Saum von Jesu Obergewand steht der Satz: Et Verbum Caro Factum Est – Und das Wort ist Fleisch geworden. Maria und Jesus stehen in einer Strahlenmandorla. Die dunkle Fassung der Altarrückwand ist später der bildlichen Darstellung angepasst und aufgehellt worden.

Felix Lüttgen war ein Künstler, der zu seiner Zeit neue Wege in der Gestaltung christlicher Kunst suchte, dies wie mehrere andere, zum Beispiel Dominikus Böhm in der Architektur und Peter Hecker in der Malerei sowie die Beuroner Schule überhaupt. Von ihm sind Arbeiten in Bornheimer Kirchen bekannt, insbesondere das große Christusmosaik an der Altarrückwand in St. Josef in Bornheim-Kardorf. Leider waren die Arbeiten vielfach von Unverständnis, in Birk sogar in der Zeit des Entstehens von antisemitischen Bemerkungen begleitet. Bei der Restaurierung der Kirche im Jahr 1960 wurde das Werk ohne vorherige Ankündigung zerstört.

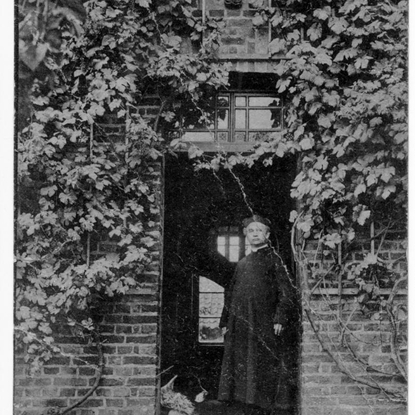

Heinrich Heidhues, geboren am 11. April 1865 in Köln, war von 1907 bis zu seinem Tod am 5. April 1913 Pfarrer in Birk. Hier ist er auf einer Grußansicht in der offenen Tür der ehemaligen Vikarie am Pfaffendriesch abgebildet. Neben ihm liegt sein Bernhardinerhund, dessen Name den Eltern noch geläufig war und dessen Heulen durch ganz Birk zu hören gewesen sei. Neben dieser Karte ließ Heinrich Heidhues zwei weitere Ansichtskarten vom Siegburger Fotografen Eduard Dickopf fertigen, nämlich vom Inneren der Pfarrkirche (siehe Lohmar in alten Zeiten Bd. I, S. 42) und vom Gnadenbild der Schmerzhaften Muttergottes.

Pfarrer Heinrich Heidhues, der nur knapp 48 Jahre alt wurde, war ein vielseitig interessierter und impulsiver Seelsorger, der zudem sehr auf die Hebung der Wirtschaftskraft seiner Gemeinde bedacht war. Er setzte sich nämlich engagiert für das damalige Projekt einer Zeithstraßen-Bahn ein. Als Kunstkenner und -sammler war er unter Fachleuten geschätzt. Einige wenige mittelalterliche Gemälde seiner Sammlung befinden sich im Kolumba-Museum des Erzbistums Köln.

Das von Lehrer Johann Scharrenbroich 1818 erbaute Fachwerkhaus in der Mitte des Bildes wurde 1856 von dessen ledig gebliebenen Tochter Veronika der Kirche in Birk als Stiftung für wohltätige Zwecke vermacht. Das Haus hieß danach „Veronikastift“ und diente lange Zeit der Gemeindeschwester Maria Höck als Wohnung. Durch die Erweiterung der Pfarrkirche mit neuem Turm 1888 verblieb zwischen Kirche und benachbarter Bebauung nur ein enger Fußpfad. Dicht neben dem Veronikastift stand die uralte Gaststätte und Schnapsbrennerei Scharrenbroich, vormals Dick und Kuttenkeuler. Im rückwärtigen Saal fand eine Zeit lang bis 1846 Schulunterricht statt. Durch die dichte Bebauung um die Kirche war die Dorfstraße so eng, dass ein Gegenverkehr nicht möglich war. 1930 wurden beide Häuser mit umgebenden Gebäuden verkauft und abgerissen.

Zugehörige Begebenheiten

|

1. Juni 1925

Der Liederkranz war am Pfingstsonntag 31. Mai und Pfingstmontag, 1. Juni 1925 zu einem Sängerwettstreit nach Pracht an der Sieg eingeladen. Gut vorbereitet starteten die 41 Sänger zunächst mit dem Bus von Birk nach Siegburg. Von dort mit dem Zug nach... Der Liederkranz war am Pfingstsonntag 31. Mai und Pfingstmontag, 1. Juni 1925 zu einem Sängerwettstreit nach Pracht an der Sieg eingeladen. Gut vorbereitet starteten die 41 Sänger zunächst mit dem Bus von Birk nach Siegburg. Von dort mit dem Zug nach Au an der Sieg. Dann ging es weiter zum Empfang und Begrüßung. Im Anschluss wurden in einem Lokal die vorzutragenden Lieder geprobt. Das Wettsingen begann um 14:00 Uhr und endete um 0:00 Uhr nachts. Das Ergebnis für die Birker Sänger: Im Klassensingen den I. Preis, im Ehrensingen, den 1. Preis und im höchsten Ehrensingen den 2. Preis. Die Sänger nahmen voll Stolz die Ehrungen bei der Preisverleihung am Pfingstmontagmorgen entgegen. Nachdem das Ergebnis feststand wurden die Daheimgebliebenen und Vereine über den Erfolg unterrichtet. Kaum zu glauben, dass in der Kürze der Zeit die Vereine, Offiziellen und die Bevölkerung informiert und umfangreiche Vorbereitungen zum Empfang getroffen wurden. Der Schriftführer des Liederkranzes Peter Haas schrieb in seinem Bericht: "Groß war die Freude der Sänger, aber auch berechtigt, da der Verein mit überaus großer Konkurrenz zu kämpfen hatte. Am 1. Juni (Pfingstmontag) morgens 10 Uhr war Preisverleihung. Um 3 Uhr ging es von Au mit dem Zug zur Heimatstation Siegburg. Auf dem Bahnhof wurde der Verein von den Vertretern der Ortsvereine begrüßt und beglückwünscht. Auf dem Bahnhofsvorplatz harrten mehrere festlich geschmückte Wagen, in welchen die Sänger Platz nahmen, und in fröhlicher Fahrt gings der Heimat zu. Überaus festlich war der Empfang an der Gemeindegrenze, wo sämtliche Orts-und Nachbarvereine sowie die ganze Bürgerschaft dem preisgekrönten Verein einen herzlichen Empfang bereiteten. Von hier ging es durch die festlich geschmückten Orte ins Vereinslokal."

|