Lohmar - Hauptstraße Straßen & Wege

Information

Karte

| Längengrad: | 7.20928431 |

| Breitengrad: | 50.83961956 |

Wir benötigen Ihre Zustimmung, um die Karte von OpenStreetMap zu laden!

| Zuletzt angesehen: | 19.04.2024, 10:05 |

| Bisher angesehen: | 10731 mal |

Querverweise

Zugehörige Dokumente

Peter Adolf Schneider (Spitzname „Struch“) lernte das Schmiedehandwerk bei seinem Vater Peter Wimar Schneider, der eine Gaststätte „Jägersruh“ (später Hubertushof, Achnitz) und eine Schmiede an der Ecke Hauptstraße/Auelsweg betrieb. Die Gebäude wurden 1998 im Zuge des Ausbaus der Straßenkreuzung abgerissen. Anfang der 1920er Jahre baute Peter Adolf ein eigenes Wohnhaus mit Schmiede an der Ecke Bachstraße/Hauptstraße. Eine seiner Hauptschmiedearbeiten war das Beschlagen von Zugpferden. 1960 gab er sein Schmiedehandwerk auf. 1976 verstarb er im Alter von 88 Jahren. Erst nach seinem Tod wurde die Schmiede abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt (Bachstraße 45), in dem seine Enkelin Irene Frings viele Jahre ein Küchenstudio betrieb. Der Schlossermeister Wilhelm Pape wurde 1846 in Lohmar geboren und übernahm mit etwa 30 Jahren die Werkstatt seines Vaters „In der Gasse“, heute Humperdinckstraße 6. Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges hatte er viel zu tun und beschäftigte neben seinen Söhnen weitere Lehrlinge. Die Hauptarbeiten waren das Anfertigen und Reparieren von Schlössern an Haus und Stalltüren. Nebenbei betreute er auch die um die Jahrhundertwende errichtete Straßenbeleuchtung mit Gaslaternen, die einzeln angezündet werden mussten. Das Gaswerk befand sich im Wiesenpfad. Seine beiden Söhne übernahmen nach dem 1. Weltkrieg die Schlosserei und eröffneten Mitte der 1920er Jahre noch dazu eine Eisenwarenhandlung im alten „Hüsers Haus“ (später Handarbeitsgeschäft Niedergesäß) an der Hauptstraße. Wegen der schlechten Wirtschaftslage gaben sie 1929 das Geschäft auf. Auch die Schlosserei wurde geschlossen. Wilhelm Pape starb 1934 im Alter von 88 Jahren.

| |

50 Jahre lang war Lohmar von besonderer Bedeutung für die Kölner Familie Rohloff. Etwa um 1910/15 kaufte Albert Rohloff, der in Köln mit seiner Frau Margarete eine private Handelsschule gegründet hatte, ein großes Grundstück am südlichen Ende der... 50 Jahre lang war Lohmar von besonderer Bedeutung für die Kölner Familie Rohloff. Etwa um 1910/15 kaufte Albert Rohloff, der in Köln mit seiner Frau Margarete eine private Handelsschule gegründet hatte, ein großes Grundstück am südlichen Ende der Hauptstraße als Wochenend- und Altersruhesitz. Am nördlichen rechten Rand des Grünstücks baute er ein Haus im Stil der Gründerzeit, das heute noch steht (Hauptstr. 126). Er nannte es „Alberts Rast“ und ließ den Namen in großen Lettern über den Eingang schreiben. Die Familie reiste am Wochenende mit der Bahn an, und da die Bahntrasse des „Luhmer Grietche“ direkt hinter dem Grundstück verlief, warfen sie in Höhe ihres Grundstücks das Gepäck aus dem Zug, damit sie es nicht vom Bahnhof den langen Weg zurücktragen mussten. Nach Alberts Tod im Jahr 1924 wurde das Grundstück unter seine beiden Söhne Albert und Walter und seiner Tochter Hilde aufgeteilt. Hilde erhielt den von der Straße aus gesehen rechten Teil des Grundstücks mit dem Haus, dass sie 1937 an eine Familie Hoeck verkaufte. Die beiden Söhne errichteten auf den bislang unbebauten Grundstücken Wochenendhäuser. Das Haus von Walter im mittleren Teil des Grundstücks (Hauptstr. 128) wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wegen der herrschenden Wohnungsnot zwangsverwaltet. Das Ferienhaus auf dem linken Grundstücksteil (Hauptstr. 130) von Albert Rohloff wurde 1944, als das Haus in Köln im Krieg zerstört wurde, zur Dauerwohnstätte der Familie. Da das ursprüngliche Wochendhäuschen viel zu klein war, wurde es in den 1950er Jahren ausgebaut. Das Grundstück war parkartig angelegt, das Haus stand an der hinteren Grundstücksgrenze. Für die fünf Enkel war es ein Kinderparadies. 1960 übernahmen Sohn Gerd Rohloff und seine Frau Christel mit ihren drei Kindern Cornelia, Barbara und Albert das Haus. Als 1961 die alte gepflasterte mit Linden gesäumte Hauptstraße verbreitert wurde, verlor das Grundstück nach und nach seinen Charme für die Familie Rohloff. Die Autobahn wurde immer lauter und die Firma Walterscheid expandierte und rückte näher. Schließlich wurde 1966/67 das Grundstück an die Eheleute Doris und Dieter Zibell verkauft. Sie bauten 1968 vor das Wohnhaus eine BP-Tankstelle mit anschließender Werkstatt. 1986 wurde Herr Büchling neuer Eigentümer, ließ Haus und Tankstelle abreißen und errichtete einen neuen Tankstellenkomplex. Cornelia Lewerenz (geb. Rohloff) hat ihre Kindheitserinnerungen für die Lohmarer Heimatblätter 2018 festgehalten und Gerd Streichardt berichtet über ein Wochendhaus an der Hauptstraße, siehe Dokument.

| |

|

2019

- 2020 Der Lohmarerer Fotokünstler Herbert Döring-Spengler wurde mit dem Rheinischen Kunstpreis 2020 des Rhein-Sieg-Kreises ausgezeichnet. Der Preis zählt zu den begehrtesten seiner Art für Künstlerinnen und Künstler im Rheinland. 417 Künstlerinnen und... Der Lohmarerer Fotokünstler Herbert Döring-Spengler wurde mit dem Rheinischen Kunstpreis 2020 des Rhein-Sieg-Kreises ausgezeichnet. Der Preis zählt zu den begehrtesten seiner Art für Künstlerinnen und Künstler im Rheinland. 417 Künstlerinnen und Künstler hatten sich beworben. Der Mensch ist der Mittelpunkt der Motive von Herber Döring Spengler, dessen Existenz er mit experimentellen fotografischen und zeichnerischen Werkserien ausgeleuchtet und in überraschenden Bildern festgehalten hat, stellt die Preisjury in ihrer Begründung fest. Döring-Spengler hat seit 2008 sein Atelier in Lohmar, im hellblauen Haus KiLo an der Hauptstraße 119a. Die Stadt hatte das Haus, das nach dem 2. Weltkrieg als Flüchtlingsunterkunft diente und wo vorübergehend Gemeindedirektor (1968 -1980) Weinrich mit seiner Familie wohnte, 1989 erworben. Nachdem die Stadt zunächst das stark sanierungsbedürftige Haus abreißen wollte, hat sie es dann aber Döring-Spengler überlassen. Er nutzt es seitdem als Atelier und für Kunstausstellungen. Aus Anlass des 75. Geburtstages und des 40. Jubiläums als Fotokünstler erschien in den Lohmarer Heimatblättern 2019 ein Artikel über das Haus KiLo in der Lohmarer Hauptstraße und den Künstler Herbert Döring- Spengler, siehe Dokument. | |

|

2009

- 2012 Auf Initiative des Lohmarer Fotokünstlers Herbert Döring-Spengler wurde 2009 der Stolperstein als Mahnmal gegen das Vergessen verlegt. Der Stolperstein liegt im Gehweg der Hauptstraße in Höhe des Hauses Nr. 105 in der Nähe des Kreisels... Auf Initiative des Lohmarer Fotokünstlers Herbert Döring-Spengler wurde 2009 der Stolperstein als Mahnmal gegen das Vergessen verlegt. Der Stolperstein liegt im Gehweg der Hauptstraße in Höhe des Hauses Nr. 105 in der Nähe des Kreisels Bachstr./Auelsweg. Stolpersteine sind kleine Messingwürfel, die in vielen Orten Europas ins Straßenpflaster eingelassen sind. Sie sind Gedenktafeln für die Opfer des Nationalsozialismus. Der Lohmarer Stolperstein fand viele Jahre kaum Beachtung im Gehwegpflaster, da er farblich sehr dunkel geworden war. Im Januar 2020 hat die Projektgruppe "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" des Lohmarer Gymnasiums die Patenschaft über den Stein übernommen und Ihn gereinigt. Der Stein erinnert an den Juden Ernst Hoffmann, der dort wohnte. Das Haus ist heute abgerissen. 1844 hatte die Familie an der Bachstraße/Ecke Hauptstraße Grundbesitz erworben, vermutlich beiderseits des Auelsbachs. Die Parzellen sind in den Quellen nicht vollständig angegeben. Die Urgroßmutter Adelheid hatte hier einen Metzgerladen und einen Getreidehandel. Ernst Hoffmann war verheiratet. Über das Schicksal seiner Frau ist nichts bekannt. Sein Leidensweg führte von Lohmar nach Siegburg. Er flüchtete während des Krieges nach Holland, wurde hier verhaftet und ins Konzentrationslager nach Auschwitz gebracht und dort am 6.3.1944 getötet. Sein Sohn Oscar wurde 1942 nach Minsk deportiert und dort getötet. Von Holland schrieb er am 9.10.1942 an die ihm bekannte Familie Bernauer aus Troisdorf: „Daß ich von meinem lieben Oscar und der Mutter und den Geschwistern etc. nichts mehr gehört habe, ist an sich bei den bekannten Maßnahmen nichts Besonderes, dennoch ist dieses Ungewisse über das Schicksal meiner liebsten Menschen … so deprimierend, dass dies auf meiner Seele lähmend lastet …“ Die Stadtarchivarin Waltraud Rexhaus hat die Geschichte jüdischer Familien in Lohmar in einem lesenswerten Artikel der Lohmarer Heimatblätter (Dokument) festgehalten.

|

Zugehörige Bilder

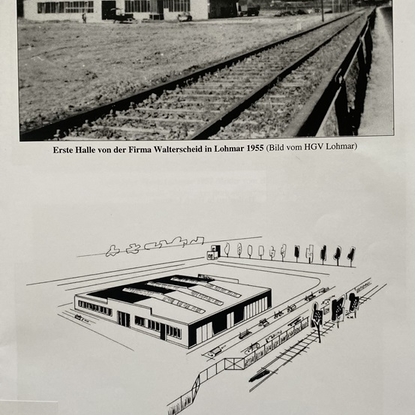

Die Bilder sind in einer Broschüre zusammengefasst. Sie geben die bauliche Entwicklung der Firma Walterscheid in Lohmar von der Entstehung bis in die 1990er Jahre wieder.

1986 erwarb die Gemeinde Lohmar die Villa Therese, die als Politische Akademie genutzt wurde und Bundeseigentum war. Für die Gemeinde führte der damalige Beigeordnetete und spätere erste hauptamtliche Bürgermeister Horst Schöpe die Verhandlungen. Dazu gehörte ein Auftritt im zuständigen Bundestagsausschus mit Finanzmisnister Gerhard Stoltenberg. Mitbewerber war Wolfgang Overath (Fußballweltmeister 1974) als Immobilienunternehmer. Ausschlaggebend für den Zuschlag an die Gemeinde war, dort eine Bücherei und ein Begegnunszentrum errichten zu wollen. 1987 begannen die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen, die mit Städtebauförderungsmitteln des Bundes und Landes finanziell unterstützt wurden.

Neben dem Villengebäude standen auf dem Grundstück von der Hauptstraße aus gesehen links das Gäste- und Personalhaus und rechts ein Wirtschaftsgebäude. Sie wurden beide abgerissen.

In den 1950er Jahren hatte der Junggesellenverein "Gemütlichkeit Lohmar" großen Anteil am geselligen Leben im Ort. Ein Stammlokal war beim "Schwamborn" in der Gasstätte Jägerhof an der Hauptststraße. Mit dem Motto des Karnevalswagens 1954 "Lühme Muhr" outeten die Junggesellen sich als "echte" Lohmarer. Noch heute wird die Lühme(re) Muhr als Auszeichnung für besondere Verdienste um den Lohmarer Karneval vom Vereinskomitee Lohmar verliehen.

Um 1900 hatten die Eheleute Eduard Oligschläger in dem damals bestehenden Fachwerkhaus (heute Hauptstraße 79) ein Lebensmittelgeschäft. 1907 führte Carl Scheiderich das Geschäft als Kolonialwarenhandlung und Drogerie weiter. Später übernahm sein Sohn Karl den Laden und betrieb bis Ende der 1970er Jahre ein Lebensmittelgeschäft. 2007 wurden die Gebäude abgerissen. Letzte Mieter waren ein Friseur- und ein Drucksachengeschäft. Bauherr Adam Arz errichtete hier ein neues 3 1/2-stöckiges Wohn- und Geschäftshaus, das 2008 fertigestellt wurde.

Die Trasse der Lohmarer Hauptstraße wurde 1845 beim Bau der Provinzialstraße angelegt. Bis dahin war die Hauptverbindung Siegburg - Lohmar die „Alte Lohmarer Straße“, die in Höhe des Nordfriedhofs durch den Lohmarer Wald über die Bachstraße und den Mühlenweg führte und kurz vor dem Jabach am Ortsende von Lohmar auf die jetzige Straße mündete. Um 1900 war die Hauptstraße als Schotterstraße mit einer Breite von 6 m angelegt. Der zunehmende Verkehr brachte für die Bewohner erhebliche Staubbelästigungen mit sich.1929 wurde die Strecke gepflastert. Sie bestimmte bis in die 1960er Jahre das Bild des Ortes. In den Jahren 1962 – 1964 erfolgte ein Totalausbau mit einer ca. 10 m breiten Fahrbahn und einer stabilen Asphalt- bzw. Schwarzdecke.

Die kleinen Lebensmittelgeschäfte (Tante Emma Läden) sind in Lohmar von der Bildfläche verschwunden und durch große Supermärkte verdrängt worden. Schätzungsweise ca.10 solcher Läden gab es in Lohmar. Mitten im Ort gelegen war die Kolonialwarenhandlung von Carl und Elisabeth Scheiderich, die bis Mitte der 1980er Jahre betrieben wurde. Etwas südlicher auf der Hauptstraße 62 a (heute 127) befand sich das Lebensmittelgeschäft Distelrath. 1950 war noch kein Schaufenster vorhanden und der Verkauf fand im Wohnraum zur Straße hin statt. Lediglich zwei Schilder wiesen auf das Geschäft hin: MAGGI (Suppenartikel) und IMI (Waschmittel).

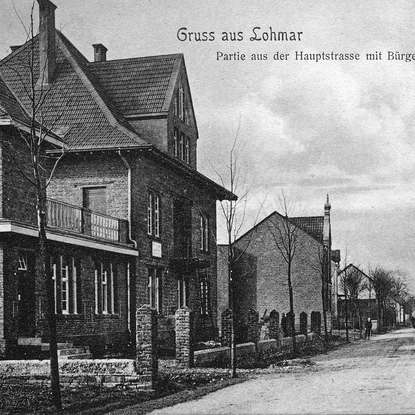

Lohmar um das Jahr 1900. Das Bild zeigt die Hauptstraße in Lohmar in Blickrichtung Siegburg. Die Straße nach Siegburg wurde erst im Jahre 1823 erbaut und 1845 von Beuel nach Overath neu ausgebaut.

Das Haus vorne links ist das Haus der Familie Kümmler (Hauptstraße 59), dahinter das Haus der Familie Arenz. Beide Häuser stehen heute noch. Ganz rechts vorne das Haus der Familie Zimmermann, dahinter die Bäckerei Halberg, dann folgt das Haus Schultes. Hier stehen heute die Lohmarer Höfe. Das dahinter liegende Gebäude ist die Gaststätte Schnitzler, die im April 2007 abgerissen wurde. Dann folgt die Gaststätte Knipp und dahinter die Villa Waldesruh. Hier steht heute das Gebäude der Kreissparkasse.

Vor 1928 entstand die Aufnahme, nördlich der Einmündung Breiter Weg, mit Blickrichtung nach Süden, Richtung Siegburg, in etwa dort, wo heute der Rathausplatz ist. Das erste Haus rechts auf dem Foto ist die Bäckerei von Peter Kraheck, vormals Peter Weingarten, und auf der linken Seite ist das Haus der Familien Steinbrecher und Palm. Die Hauptstraße ist noch nicht gepflastert und als Allee ausgebildet. An der Hauptstraße 49/Ecke Mittelstraße (heute Rathausstraße) baute der Hufschmied Peter Weingarten an dieser Stelle ein Fachwerkhaus, das aber um 1882 bereits wieder abgerissen wurde. Später errichtete an gleicher Stelle der Metzger Wilhelm Schneppenheim ein größeres Fachwerkgebäude, das 1936 an Peter Meurer überging. Dieser baute die Metzgerei aus und erweiterte sie um eine Fleischkonservenfabrik.

August Hüser betrieb mit Heinrich Stratmann zusammen einen Anstreicherbetrieb in einem Fachwerkhaus (Doppelhaus) an der Hauptstraße 14-16 . In der anderen Haushälfte hatte das Ehepaar Hüser, nachdem das Kleineisengeschäft der Gebrüder Pape in den 1920er Jahren aufgegeben wurde, einen Tante-Emma-Laden. In den 1940er Jahren übernahm Paul Alex das Lebensmittelgeschäft und danach Maria Klein. Danach befand sich bis Mai 2023 im linken Teil des Gebäudes das Wolle und Handarbeitsgeschäft Niedergesäss.

Bereits Mitte der 1930er Jahre baute Paul Zimmermann im „Unterdorf“ an der Hauptstraße ehemals Nr. 55 a einen Neubau, der etwas zurückversetzt von den übrigen Häusern errichtet wurde. Vor diesen Neubau erstellte er die erste Tankstelle in Lohmar. Sogar eine Werkstatt für Reparaturen von PKW wurde angebaut. Bereits im Jahre 1946 hatte er mit Theodor Söntgerath einen Helfer. Er kam aus französischer Gefangenschaft und war froh, Arbeit zu finden. Ende der 1940er Jahre hatte Paul Zimmermann einen Bus und beförderte Personen zu Tagesausflügen ins nahe Umland, so zum Nürburgring. Auf der anderen Straßenseite stand die Scheune der ehemaligen Försterei von Lohmar, die im Jahre 1955 abgerissen wurde. Hier steht heute ein Wohnhaus. An der Stelle der Tankstelle hat heute die Firma Balkhausen GmbH Reifenhandel ihren Sitz, Hauptstraße 113- 115.

Die Postkarte ist wahrscheinlich die bisher älteste Darstellung der Restauration „Zur Linde“ in Lohmar. Neben der Restauration ist noch die Waldesruh abgebildet. Beide Gebäude sind um 1890 errichtet worden. Die Lücke zwischen Waldesruh und Restauration ist noch nicht geschlossen. Dort ist um 1910 ein großer Festsaal mit kleinem Sälchen angebaut worden. Der große Saal ist leider im Winter 1958/59 abgebrannt. Auf dem Anbau an die Restauration in der Kirchstraße ist die Aufschrift „Dampf-Kornbrannt-Brennerei“ zu lesen. Zu der damaligen Zeit hatten wir zwei Kornbrennereien im Ort Lohmar. Die eine war im Gut Jabach und wurde schon im Ersten Weltkrieg aufgegeben. Dort wurde der „Jobächer“ gebrannt. Die zweite Brennerei war die von Peter Josef Knipp, der – im Volksmund – „de Knepps Fusel“ herstellte. Da die Kornbrennerei schon im Einwohnerverzeichnis von 1900 genannt wird, kann man davon ausgehen, dass sie gleichzeitig mit der Restauration gebaut wurde. Peter Josef Knipp starb 1917 mit 82 Jahren. Sein Sohn Ludwig Knipp I, der 1916 mit 37 Jahren gefallen war, wird sicherlich schon vor dem Ersten Weltkrieg die Geschäfte seines Vaters übernommen haben. Seine verwitwete Ehefrau Gertrud heiratete 1917 den Vetter ihres gefallenen Mannes Ludwig Knipp II. Damit gingen Restauration und Brennerei auf diesen über.

Eine Preisliste aus der ersten Hälfte der 1920er Jahre zeigt den Brennereikomplex mit der Restauration, die die Aufschrift trägt „Restauration u. Pension Ludwig Knipp“. Ferner zeigt die Preisliste, dass Ludwig Knipp nicht nur Kornbranntwein herstellte, sondern diesen noch mit verschiedenen Essenzen verfeinerte und auch Spirituosen zukaufte, um sein Angebot zu vergrößern. Die Brennerei Knipp war kein großer Betrieb. Sie hatte die Brennrechte nur für 1611 Liter reinen Alkohol. Wegen des stetigen Geldverfalls und die im Jahre 1923 stattgefundene große Inflation konnte auch Ludwig Knipp II die Brennerei nicht mehr halten und verkaufte seine Brennrechte im Januar 1925 an die „Bröltaler Kornbrennerei Mathieu Crumbach GmbH“ (später „Bröltal-Brennerei GMBH“ Martini in Bröleck, die 1997 aufgelöst wurde). Auch die Brenneinrichtungen verkaufte er binnen einen Jahres.

Doch wie wurde eigentlich Korn gebrannt? Der auf der Pützerau wohnende Walter Schug † (Rohrmeister beim Wasserwerk Lohmar ) hat erzählt wie sein Vater, Otto Schug, nach dem Krieg "Kornbrannt" hergestellt hatte: Unter Korn verstand man die Getreidearten Weizen und Roggen. Mit Weizen hatte man eine etwas höhere Alkoholausbeute als mit Roggen. Er nahm – der Kapazität seiner Brennanlage entsprechend – 10 Pfund Kornschrot, das wegen der sog. Verkleisterung ca. eine Stunde auf 70-80° C erhitzt wurde und gab dann 3 Pfund Malz (das ist gekeimte Gerste) hinzu. Dann ließ er diese sog. Maische auf ca. 30° C abkühlen, rührte 200-300 g aufgelöste Backhefe darunter und ließ die Lösung etwa 3 Tage bei 25-30° C stehen. Wenn der Gährprozess zu Ende war, wurde zweimal gebrannt (den ersten Brennprozess nennt man „destillieren“ oder „Rohbrand“, den zweiten „rektifizieren“ oder „Feinbrand“). Beim Feinbrand werden Vorlauf und Nachlauf entfernt. Tut man das nicht, so kann man wegen des darin enthaltenen Methanols mit der Zeit erblinden. Die Übergänge kann man durch Verkosten des Destillats feststellen. Er erhielt dann 5-6 Flaschen ca. 90%igen Kornbrand, der mit Wasser entsprechend verdünnt wurde. Für mündliche und schriftliche Mitteilungen danke ich Herrn Martin Martini aus Neunkirchen-Seelscheid recht herzlich.

Das ehemalige Gebäude Hauptstraße 29 wurde als Ziegelsteinbau von Johann Rörig im Jahre 1897 errichtet, als die meisten Häuser an der Hauptstraße noch aus Fachwerk bestanden. Das Haus blieb im Besitz der Familie bis in die 1990er Jahre und wurde 1997 für den Bau des Stadthauses abgerissen. Der Sohn oder Enkel des Erbauers, Josef Rörig, war sein ganzes Berufsleben hindurch Angestellter der Gemeindeverwaltung Lohmar, zum Schluss Kämmerer bis 1978. Anschließend an dieses Gebäude baute Peter Kemmerich 1924 sein Haus, in dem er mit seiner Familie bis in die 80er Jahre wohnte. Von ihm stammen die Aufzeichnungen „Meine Heimatgemeinde Lohmar um und nach 1900“.

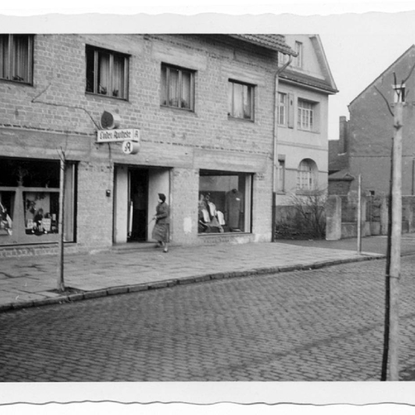

Heinz Maiwald hatte in Lohmar in der Mittelstraße (heute Rathausstraße) Nr. 2a eine Schneiderei. Anfang der 1950er Jahre baute er an der Hauptstraße Nr. 54 mit Herrmann Liesenfeld zusammen ein stattliches Doppelhaus, worin in seiner Hälfte links Walter Madwig die erste Apotheke in Lohmar – die Linden-Apotheke – einrichtete und rechts er selbst ein Herren-Bekleidungsgeschäft mit Schneiderei betrieb.

Auf dem Foto von etwa 1955 ist, noch unverputzt, die Doppelhaushälfte Maiwald zu sehen, in dem sich heute das Reisebüro Schwamborn befindet. Daneben ist das Haus von Dr. med. Wilhelm Römer, heute Wimmeroth, das von der Parfümerie Rüdell verdeckt ist. Der Giebel mit den zwei Fenstern ist das Haus Halberg, in dem bis vor einigen Jahren noch die Metzgerei Halberg war. An der Straße sieht man junge Krimlinden gepflanzt, die aber nie groß geworden sind, weil in den Jahren 1962 bis 1964 die Hauptstraße verbreitert und umgebaut wurde und dadurch alle Bäume am Straßenrand verschwanden.

Bevor Lohmar-Nord und das Donrather Dreieck bebaut wurden war das Ortsende von Lohmar in Richtung Donrath das Gut Jabach. Hier ein Foto vom Frühjahr 1955, das rechts das Gut Jabach zeigt und dahinter das Fachwerkhaus Faßbender, vorher Müller. Als Personen sind links Anneliese Pack, geb. Gässle und daneben ihre Eltern aus Stuttgart zu sehen.

Um 1900 war die Familie Sapp Eigentümer des Jabach-Hofes mit etwa 100 Morgen Ländereien und einer Dampfkornbrandbrennerei – der sog. „Jobächer“. Anfang des 20. Jahrhunderts ging der Hof an den Landwirt Fritz Klein aus Scheiderhöhe über und nach seinem Tod am 7.4.1905 an seinen Sohn Karl. Die Schnappsbrennerei ging schon im Ersten Weltkrieg ein und den Hof musste Karl Klein 1919 an die Brüder Neußer vom Bonner Generalanzeiger verkaufen. Von denen betrieb als Pächter die Familie Mosbach den Hof, bis 1939 das Ehepaar Hugo und Maria Steimel den Hof pachteten und weiterführten. Anfang der 1950er Jahre wurde Bernhard Rinsche Pächter des Jabachhofes. In seiner Zeit wurde der Hof zwischen 1963 und 1965 schräg gegenüber auf die andere Seite der Hauptstraße umgesiedelt. 1985 kaufte das Tiefbauunternehmen Dunkel die alten Gebäude und nutzten sie als Bauhof. Heute steht nur noch das renovierte Haupthaus, das der Familie Wemken gehört. (Quelle: Heinrich Imbusch, Der Jabachhof in Lohmar, LHBL , Heft 15, 2001, S. 28 ff.)

Auf dem Foto vom Ende der 1940er Jahre sieht man die Hauptstraße ab der Gaststätte „Jägerhof“ in Richtung Donrath. Rechts ist der „Jägerhof“, der kurz vor 1900 von dem Kölner Arnold Nießen gebaut wurde. Von ihm kaufte kurz nach 1900 Josef Sapp das Haus und richtete in ihm das „Gasthaus Erholung“ ein. In den 1930er Jahren gehörte es Josef Weinreiß. Nach dem Krieg erwarb es die Familie Schwamborn, in deren Hände es heute noch ist. Dahinter ist das Haus Wacker (heute Speer) und dann das Haus Röhrig und Kemmerich, an deren Stelle heute das Stadthaus ist. Ganz am Ende das weiße Haus ist das Gut Jabach.

Links der eingezäunte Garten gehört zum Haus Scharrenbroich (Hauptstr. 18/20), dort ist heute das Doppelhaus Pütz Nr. 12 und Frank Nr. 10. Dahinter der weiße Giebel ist das Haus Söntgerath, heute Heißmangel Pöppel (Hauptstr. 8).

Das Haus des Tapetengeschäfts Zimmermann wurde vor 1895 von Ferdinand Esser aus Köln gebaut. Heute ist diese feingliederige Eingangspartie mit Erker und Spitzgiebel, wie er auf dem Foto zu sehen ist, durch im Laufe der Zeit erfolgte Modernisierungsarbeiten so nicht mehr vorhanden.

Eine der bemerkenswerten Postkarten aus der Sammlung Hans-Günter Pick dokumentiert die Neubauphase des Bürgermeisteramtes von Lohmar, Hauptstraße 25, um 1908. Die Karte mit einem Poststempel vom 10.8.1910 zeigt das älteste bekannte Foto des neuen Amtsgebäudes, das gleichzeitig zunächst das Wohnhaus des Bürgermeisters Polstorff war. Der Bau dieses Gebäudes wurde, nach langen Grundsatzdiskussionen unter den Gemeindevertretern, 1906 in Lohmar Ort bewilligt und 1908 fertiggestellt. Zunächst bestanden die Vertreter der Gemeinden Scheiderhöhe, Halberg, Breidt und Inger darauf, den Dienstsitz erneut in Donrath zu errichten. Sie besaßen in der Amtsvertretung eine Mehrheit von einer Stimme. Bürgermeister Polstorff und die Lohmarer Vertreter, konnten jedoch einen Scheiderhöher Vertreter überreden, sich für die fragliche Sitzung krank zumelden. Bei der Patt-Situation (8 : 8) konnte dann Bürgermeister Polstorff mit seiner Stimme als Vorsitzender des Rates den Ausschlag geben, für Lohmarr zu entscheiden. Die ersten Planungen sahen vor, das Amtsgebäude auf dem Grundstück zu errichten, wo das heutige Rathaus steht. Dieses Grundstück lag aber in der 5 km Zone von Siegburg, in der keine Reisespesen anfielen. Der Rat folgte dem Antrag des Bürgermeisters Polstorff, außerhalb der 5 km Zone zu bauen. Hieran wurde noch Jahre nach der Fertigstellung heftige Kritik geübt. Den Rohbau erstellte der Maurermeister Adam van der Viven aus Sottenbach.

Da der Baukörper noch unverputzt ist, kann man daraus schließen, dass der Bau gerade fertiggestellt worden ist bzw. die Ausbauarbeiten noch nicht ganz abgeschlossen sind (am Balkon des 1. Obergeschosses fehlt noch das Geländer, wie auch das Treppengeländer des Diensteingangs und der Stabgitterzaun der Grundstücksumwehrung). Im Erdgeschoss waren lediglich zwei Räume für Amtsgeschäfte hergerichtet, ein Dienstzimmer des Bürgermeisters und ein größeres, wahrscheinlich der Anbau im Norden für Angestellte. Die Hauptstraße, mit Blickrichtung Süden bis zur Straßenkrümmung Ecke Kirchstraße, zeigt bereits die noch jungen Lindenbäume, die die Obstbäume zu Anfang des 20. Jahrhunderts ersetzten. Rechts und links der Straße erkennt man noch offene Gräben für das Regenwasser. Die Chaussee hatte noch die zeitgenössische Schotterdecke und eine festgewalzte Sand- oder Feinkiesschicht als Verschleißschicht. Das nächste Haus auf der linken Seite ist der Backsteinbau von Josef Rörig. Hier hat bis zum Abbruch 1997 zum Bau des neuen Stadthauses der ehemalige Kämmerer der Stadt Josef Rörig (II) gewohnt. Ansonsten säumten noch überwiegend Fachwerkbauten die Hauptstraße. Kraftfahrzeuge verkehrten auf der Provinzialstraße noch so gut wie gar nicht, die Straße ist wie leer gefegt.

Auf einem Foto aus der Mitte der 1930er Jahre haben sich fast alle Bediensteten der Gemeindeverwaltung auf der Treppe zum Eingang des Bürgermeisteramtes aufgestellt. Der spätere Eingang zum Bürgermeisteramt war um diese Zeit die Haustür zur Privatwohnung von Bürgermeister Polstorff und zur Gemeindekasse. Links durch das Törchen ging es zu einem kleinen Gefängnis, zu dem man über eine Treppe auf der Rückseite des Gebäudes gelangte, die in den Keller führte. In diesem Gefängnis musste einmal in seiner Kinderzeit Raimund Schüller mit seinem Freund Wilfried Priel für ein paar Stunden einsitzen. Hinter dem Amtsgebäude war ein für Kinder beliebter Obstbungert des Landwirts aus der Burg, Heinrich Wasser; dort hatte Polizeimeister Penquitt die beiden beim Äpfelklauen erwischt.

Das Foto zeigt die gepflasterte Hauptstraße mit Bäumen bestanden. Nach der Größe der Linden muss es im Jahr 1945 gewesen sein, im Bereich der Gaststätte „Zur Linde“ mit Außengastronomie. Dieser Chausseecharakter bestimmte das Bild des Ortes bis 1960. Die Asphalt- bzw. Schwarzdecke erhielt die Hauptstraße erst zwischen 1962 bis 1964. Mit der gleichzeitigen Verbreiterung der Straße ging auch die Beseitigung der Baumreihen einher

Hier sind die Kirchenchorfrauen bei einer Prozession 1955 oder 1956 auf der Hauptstraße zu sehen; von links nach rechts: Irene Keymer verh. Henseler, Maria Ulrich, Else Ramme, Hanni Meisenbach verh. Overath, Marianne Netzer, Käthe Meiger verh. Hagen, Margret Lohmar verh. Eschbach, Christel Breidt, Ellen Postertz verh. Trompetter und Elisabeth Scheiderich geb. Schopp.

Die Blickrichtung der Aufnahme ist etwa von der Einmündung Poststraße in Richtung Einmündung Breiter Weg in die Hauptstraße. Links ist die Metzgerei Halberg (Nr. 50), dann die Bäckerei Halberg (Nr. 48), dann das Lebensmittelgeschäft Halberg (Nr. 46) und daneben das Haus Scheiderich (Nr. 44) mit links Metzgerei und rechts Tabakwaren (das Gebäude wurde 2018 abgerissen und durche einen Neubau ersetzt).

Zugehörige Begebenheiten

|

23. Juni 1912

Auf der Lohmarer Hauptstraße wurde einige Jahre nach den 2005 abgeschlossenen Umbaumaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Lärmaktionsplanes von 2012 im Ortszentrum Tempo 30 angeordnet. Manche Autofahrer erfahren das leidvoll bei den sporadisch... Auf der Lohmarer Hauptstraße wurde einige Jahre nach den 2005 abgeschlossenen Umbaumaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Lärmaktionsplanes von 2012 im Ortszentrum Tempo 30 angeordnet. Manche Autofahrer erfahren das leidvoll bei den sporadisch durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen der Polizei. Schon vor mehr als hundert Jahren galt Tempo 30 in Lohmar. Anfang des 20. Jahrhunderts durften Kraftfahrzeuge in geschlossenen Ortschaften nicht schneller als 30 km/h fahren. Polizeisergeant Johann Adam Schug kontrollierte mit einem Gehilfen die Geschwindigkeit auf der Provinzialstraße heute Hauptstraße mittels Stoppuhren. Der eine stand am Anfang der andere am Ende einer Strecke von 300 Metern. Am 23. Juni 1912 erwischten sie ein Auto laut Schugs Bericht mit “54,756 km/h“ und mit „rasendem Tempo“. Der Übeltäter war Fürst Adolf von Schaumburg-Lippe zu Bückeburg. Die königliche Regierung in Köln teilte mit, dass deutsche Bundesfürsten strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden könnten. Dagegen wehrte sich der damalige Bürgermeister Ludwig Polstorff mit einem Einspruch. Leider ist nicht bekannt, wie es ausging. Auch in Wahlscheid wurde regelmäßig mit Stoppuhren kontrolliert. Hierüber beschwerte sich im Herbst 1928 der Märkische Automobil-Club e. V. Hagen und andere Mobilclubs. Im Dezember 1928 gab es eine Besichtigung der „Abstoppstrecken“ im Siegkreis und im Kreis Köln Land durch Oberregierungsrat, Polizeirat und Vertreter von Verkehrsverbund und Kreis. Als Ergebnis setzten der Lohmarer Bürgermeister und andere das „Abstoppen“ für ein halbes Jahr aus. Danach berichtete der Lohmarer Bürgermeister, dass sich die Geschwindigkeitsübertretungen kaum geändert hätten, der Nachweis allerdings jetzt nicht mehr erbracht werden könne. Jedoch meldete er, dass die Staublage zumindest durch die Pflasterung der Straße behoben sei.

|