Lohmar Ortsteil

Information

Karte

| Längengrad: | 7.212535 |

| Breitengrad: | 50.840351 |

Wir benötigen Ihre Zustimmung, um die Karte von OpenStreetMap zu laden!

| Zuletzt angesehen: | 16.04.2024, 04:19 |

| Bisher angesehen: | 3882 mal |

Querverweise

Zugehörige Dokumente

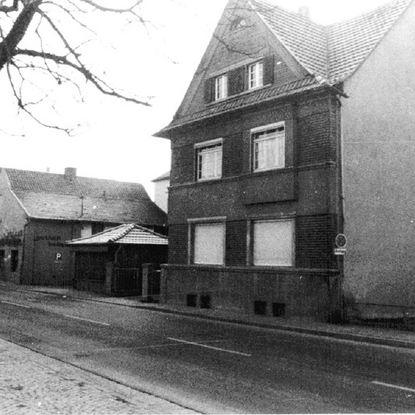

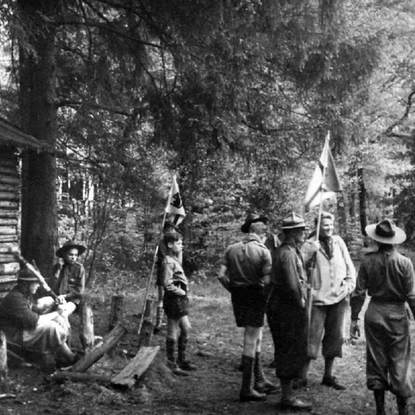

Mit dem Kirch- und Schulweg verbinden sich in der Regel viele Kindheitserinnerungen. Unzählige Erlebnisse und Eindrücke bleiben präsent. Geht man heute durch das Ortszentrum von Lohmar in Richtung altes Kirchdorf sieht die Welt anders aus als in den... Mit dem Kirch- und Schulweg verbinden sich in der Regel viele Kindheitserinnerungen. Unzählige Erlebnisse und Eindrücke bleiben präsent. Geht man heute durch das Ortszentrum von Lohmar in Richtung altes Kirchdorf sieht die Welt anders aus als in den 1950er Jahren. Die Straßen mit den Häusern und ihren Bewohnern in den späten 1950er Jahren beschreibt Hans-Willi Höndgesberg (Jahrgang 1949), der auf der Kieselhöhe in Lohmar aufgewachsen ist, die alte Schule in der Kirchstraße besuchte und in der Kirche St. Johannes im alten Kirchdorf 1960 zur Kommunion gegangen ist, siehe Dokument. In dem Porzellangeschäft der Familie Vogt gegenüber der Kirche kaufte er mit seiner Schwester zum Muttertag die Sammeltassen. Die Heimabende mit den Pfadfindern wurden im Pfarrheim direkt neben der Kaplanei an der Kurve der Kirchstraße verbracht. Hinter dem Pfarrheim lagen die Schulgebäude aus rotem Backstein. Daran anschließend das Wohnhaus von Lehrer Bollmann, im Erdgeschoss der kleine Laden von Herrn Gogol mit Süßigkeiten und Schreibwaren. Gegenüber der Schule waren die Gärtnerei Ramme, die Stellmacherei Schmitz, das Juweliergeschäft Leonard, das Lebensmittelgeschäft Heimig und der Hutladen von Frau Gäb. Die Heimwege der Kinder von der Schule trennten sich meistens an der Hauptstraße. Auch an seinen weiteren Weg über Haupt- und Mittelstraße (Rathausstraße) erinnert sich Hans-Willi Höndgesberg genau und beschreibt die alten markanten Gebäude und die Begegnungen mit ihren Bewohnern. | |

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine erschütterte 2021 die Rahmenbedingungen der Energieversorung in Deutschland und der EU, die abhängig waren von russischen Energieimporten wie Erdgas, Öl und Kohle. 2022 explodierten die Strompreise. Im Jahr... Der russische Angriffskrieg in der Ukraine erschütterte 2021 die Rahmenbedingungen der Energieversorung in Deutschland und der EU, die abhängig waren von russischen Energieimporten wie Erdgas, Öl und Kohle. 2022 explodierten die Strompreise. Im Jahr 2023 rückte die Stromversorgung unter dem Aspekt des Klimaschutzes wieder in den Focus. Sie soll auf dem Weg zur Klimaneutralität einen wichtigen Beitrag leisten. Dabei ist es gerade mal gut 100 Jahre her, dass das elektrische Licht Einzug hielt in das damalige Amt Lohmar. Noch zu Zeiten des Ersten Weltkrieges brannten in den Haushalten Petroleumlampen zur Beleuchtung. Die Laternen der wichtigsten Straßen in Lohmar sowie das Rathaus und einige Privathäuser wurden mit Leuchtgas versorgt, das durch Kohlevergasung von der Firma Aerogen GmbH in Lohmar erzeugt wurde. Erst am 1. März 1922 beschloss der Gemeinderat in Lohmar sich dem Elektrizitätswerk (EW) Berggeist, dessen Aktienmehrheit dem RWE gehörte, anzuschließen. Zuvor war die Versorgung durch ein Elektrizitätswerk auf Lohmarer Stadtgebiet im Wiesenpfad gescheitert. Die übrigen 5 Gemeinden des Amtes Lohmar Altenrath, Breidt, Halberg, Inger und Scheiderhöhe waren schon Monate zuvor an das Schaltnetz des EW Berggeist angeschlossen worden, da sie sich bereits vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges für den Anschluss an Berggeist ausgesprochen hatten. Der 2022 verstorbene Realschullehrer und Heimatforscher Hans Warning hat die Geschichte der Stromversorgung in Lohmar und den Amtsgemeinden recherchiert, siehe Dokument.

| |

|

1942

- 1948 Die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre hat der katholische Pfarrer (1938 – 1960) Wilhelm Offergeld wie ein Tagebuch in der "Chronik der Pfarre Lohmar“ niedergeschrieben. Die Lohmarer Bevölkerung hat nicht nur durch die Kriegsereignisse sehr... Die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre hat der katholische Pfarrer (1938 – 1960) Wilhelm Offergeld wie ein Tagebuch in der "Chronik der Pfarre Lohmar“ niedergeschrieben. Die Lohmarer Bevölkerung hat nicht nur durch die Kriegsereignisse sehr gelitten, sondern war in den ersten Nachkriegsjahren Flüchtlingsströmen, Hochwasserkatastrophen und auch Plünderungen und Raubzügen marodierender Zwangsarbeiter ausgesetzt, bis sich 1948 die Lage beruhigte. Neben dem Bericht aus der Pfarrchronik, sind Kriegserlebnisse in Donrath nachzulesen, siehe Dokument.

| |

Sein Bruder Joseph hatte eine Hauslehrerstelle in Schloss Auel beim Freiherren Philipp de La Valette St George und übernahm die Verantwortung für die Erziehung und Schulbildung, nachdem ihre Mutter früh (1828) verstorben war. Johann Gregor wohnte im Gasthaus Lindenberg in der Hunschaft Höhe (Oberstehöhe) und ging in Neuhonrath zur Schule. Er fiel schnell durch seine Flinkheit und seinen gesunden Geist auf. Der damalige Lehrer Weeg in Neuhonrath, der neben dem Schulamt auch den Küsterdienst nebenan in der katholischen Kirche verrichtete, nutzte die Fähigkeiten und förderte den Jungen. Von Höhe zog Johann Gregor um in das Gut Rosauel, das zur Herrschaft Auel gehörte. Hier fühlte er sich sehr wohl. Schwerer fiel ihm das Einleben, als er nach Schloss Auel zu seinem Bruder umziehen musste. Besonders die Eingewöhnung an die strengen Tischsitten machten ihm Probleme. Seine nächste Station war danach der Umzug in das Schulhaus Neuhonrath, als sein Bruder zum Nachfolger des ausgeschieden Lehrers Weeg an die katholische Volksschule Neuhonrath berufen wurde. Hier wurde er schon zur Unterrichtung kleinerer und größerer Mitschüler eingesetzt. 1837 - 1838 besuchte er in Lohmar die Präparandenschule. Hier wurden junge Männer auf die Aufnahme in ein Lehrerseminar vorbereitet. Er wohnte bei dem Dorfschullehrer Johann Klein im Schulhaus, dass gleichzeitig Wohnung des Lehrers war. Ende 1838 trat Johann Gregor eine Unterlehrerstelle an der katholischen Mädchenschule in Elberfeld an. Seine soziale und karitative Einstellung zeigte Johann Gregor als er in Neuhonrath den „Armen-Kranken-Verein“ gründete. In Elberfeld war er Gründer und Initiator vieler sozialer Einrichtungen, von denen das bedeutenste Werk der „Elberfelder Gesellenverein“ war, aus dem das Kolpingwerk entstanden ist. Der 2022 verstorbene Lohmarer Realschullehrer und Heimatforscher Hans Warning hat den Aufenthalt von Johann Gregor Breuer in Lohmar beschrieben mit interessanten Einblicken in das damalige gesellschaftliche Leben, siehe Dokument.

| |

|

2002

- 2003 In den Jahren 2002/03 wurde das Brückenbauwerk als Teil der Ortsumgehung Lohmar errichtet. Es verbindet die damals neu geschaffene Anschlussstelle Lohmar Nord an der Donrather Kreuzung mit der Autobahn A 3. Die Umgehung führt ca. 3 km über die... In den Jahren 2002/03 wurde das Brückenbauwerk als Teil der Ortsumgehung Lohmar errichtet. Es verbindet die damals neu geschaffene Anschlussstelle Lohmar Nord an der Donrather Kreuzung mit der Autobahn A 3. Die Umgehung führt ca. 3 km über die Autobahn bis zur alten Anschlussstelle zwischen Lohmar und Siegburg auf die Bundesstraße B 484. Die neue Brücke war erforderlich, weil aus Richtung Norden der Verkehr die Autobahn in einer Linkskurve überfahren muss. Die Brücke wurde in einem Stück aus Spannbeton von der Firma von der Wettern aus Köln errichtet. Sie hat nur eine Fahrspur und ist ca. 160 m lang. Die Baukosten beliefen sich auf rund 3 Millionen Euro. Jürgen Morich hat in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter die Bauphase beschrieben und in eindrucksvollen Bildern festgehalten, siehe Dokument.

| |

Das Dorf Lohmar (Honschaft, Nachbarschaft) hatte um 1770 rund 160 Einwohner, die in etwa 50 Häusern wohnten. Aus dem Wertier- und Landmaßbuch von 1746 sind die Bestitzverhältnisse zu entnehmen. Zu dieser Zeit bestehen in Lohmar an Höfen das... Das Dorf Lohmar (Honschaft, Nachbarschaft) hatte um 1770 rund 160 Einwohner, die in etwa 50 Häusern wohnten. Aus dem Wertier- und Landmaßbuch von 1746 sind die Bestitzverhältnisse zu entnehmen. Zu dieser Zeit bestehen in Lohmar an Höfen das Pastoratsgut (Widdenhof), der Backeshof, der Frohnhof, der Pützerhof, der Bachhof, der Burghof, das Korfer Gut, der Vogtshof, Steinhof, Wolfshof, Nietterhof, Rengrathsgut. Die vielen Einzelhöfe erweckten den Eindruck, als ob sich ein Höfeverband zu einem Dorf zusammengeschart hätte. Zwischen den Höfen entstanden im Laufe der Zeit die vielen Kleinsiedlungen, so dass die ursprünglich getrennten Ortsteile Burg, Kirchdorf, Ober- und Unterdorf zusammenwuchsen. Die Angelegenheiten des dörflichen Gemeinschaftslebens regelte das Lohmarer Nachbarbuch. Es war am 10. November 1767 neu angelegt und von 23 Einwohnern unterschrieben worden, nachdem das alte Nachbarbuch von 1581/1644 verschlissen und unleserlich geworden war. Bereits die Präambel des Lohmarer Nachbarrechts geht unmissverständlich auf die enge Bindung der Dorfgemeinde mit dem Erbenwald ein. Übersetzt in die heutige Sprache heißt es: "Gleichwie bekannt ist, dass das Dorf Lohmar berechtigt ist, im Lohmarer Wald Stock und Sprock (dürres Holz) zu sammeln, das Vieh im Weid- und Schweidgang (Schweidgang meint eine allgemein und gemeinsam genutzte Fläche zum Weiden des Viehs) zu hüten, wie auch zur Eckerzeit den Auftrieb der Schweine nach Ordnung des Waldbuches vorzunehmen, sowie gemeinschaftlich das nötige Gras als Viehfutter zu krauten, so wird jetzt festgestellt, dass durch die Vermehrung der Haushaltungen im Dorf und durch Unangesessene aus anderen Orten Tag und Nacht Leute in den Wald schleichen und dadurch die Dieberei mehr und mehr zunimmt." Das Nachbarbuch enthält insgesamt 40 Punkte oder Paragraphen. Die meisten sind mit Strafen (Geldbußen) bewehrt). Im Punkt 33 heißt es zum Beispiel: Beim Verlassen des Dorfes oder der Rückkehr soll ein jeder Nachbar die Dorftore verriegeln. Falls Tore offenstehen, sind die Nachbarn zum Verschließen verpflichtet, bei einer Strafe von 12 Albus (1 Reichstaler = 78 Albus). In dem Dokument ist das Nachbarbuch ausführlich beschrieben. | |

|

1919

- 1926 Nach dem Ende der Kampfhandlungen des 1. Weltkrieges durch das Waffenstillstandsabkommen von Compiegne am 11. November 1918 und noch während der Gespräche über den Versailler Friedensvertrag marschierten erste britische Besatzungstruppen am 12.... Nach dem Ende der Kampfhandlungen des 1. Weltkrieges durch das Waffenstillstandsabkommen von Compiegne am 11. November 1918 und noch während der Gespräche über den Versailler Friedensvertrag marschierten erste britische Besatzungstruppen am 12. Dezember 1918 in Lohmar ein. Einen Tag später folgten Kanadier, die als Mitglieder des Commonwealth an der Seite der Briten gekämpft hatten. Anfang 1920 wurden sie von den Franzosen abgelöst, da durch den im Juni 1919 unterzeichneten Versailler Friedensvertrag Frankreich als Besatzungsmacht die Besetzung des Kölner Raumes (Brückenkopf Köln) übertragen wurde. Sieben Jahre bis 1926 blieb Lohmar besetzt. Eine der ersten Amtshandlungen des britischen Kommandeurs war, statt der bestehenden mitteleuropäischen Zeit die in Großbritannien geltende westeuropäische Zeit einzuführen: Am Freitag, den 13. Dezember 1918 waren alle Uhren um eine Stunde zurückzustellen. Für die Zivilbevölkerung gab es eine Fülle von Einschränkungen durch die Besatzer, wie nächtliche Ausgangssperre, Briefzensur, Verkehrsverbot ins unbesetzte Reichsgebiet, Versammlungsverbot etc. Für die Durchführung und Überwachung wurden die Kommunalbehörden beauftragt. Dazu wurde eigens ein Besatzungsamt eingerichtet. Die Lohmarer Bevölkerung empfand die Besatzungszeit, in der es ihr ohnehin durch die Inflation sehr schlecht ging, als Schmach. Zwischen den einfachen Soldaten in den Privatquartieren und der Zivilbevölkerung entwickelte sich ein entspanntes und manchmal freundschaftliches Verhältnis. Im Frühjahr 1919 begann der Bau eines Barackenlagers im Wald am Ziegelfeld für ca. 1.000 Soldaten. Die Kosten beliefen sich auf 2 Millionen Mark. Der Wirt des Schützenhauses in Siegburg, August Piotter, errichtete in einer Baracke seine „Waldschenke“, die auch zur Zeit der Briten von Bürgern besucht wurde. In der Nähe des Waldlagers in den Widdauer Wiesen wurde eine Sportanlage mit einer 500 m Umlaufbahn errichtet, die auch die Sportler des Siegburger Turnvereins nutzten. In einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter 1999 berichtet der am 14. Februar 2022 verstorbene Heimatkundler und langjährige Lohmarer Realschullehrer Hans Warning ausführlich über die Besatzungszeit, siehe Dokument.

| |

Die Separatistenbewegung in der Ostukraine, die 2014 zwei international nicht anerkannte Republiken ausrief und am 21.02.2022 wenige Tage vor dem Großangriff von Russland anerkannt wurden, lässt einige Assoziationen aufkommen zu den Separatisten im... Die Separatistenbewegung in der Ostukraine, die 2014 zwei international nicht anerkannte Republiken ausrief und am 21.02.2022 wenige Tage vor dem Großangriff von Russland anerkannt wurden, lässt einige Assoziationen aufkommen zu den Separatisten im Rheinland – auch in Lohmar –, die vor hundert Jahren die „Rheinische Republik“ proklamierten. Die 1920er Jahre werden zwar die „Goldenen Zwanziger“ genannt. Der wirtschaftliche Aufschwung und die politische Stabilität begannen allerdings erst Mitte der 1920er. Zuvor war es eine Zeit der Krisen nach dem 1. Weltkrieg besonders in den besetzten Gebieten im Rheinland. Nachdem am 6. Dezember 1918 die letzten deutschen Truppen auf ihrem Rückmarsch von der Westfront den Lohmarer Wald passiert hatten, nahmen bereits eine Woche später englische und kanadische Truppen Quartier in Lohmar. Am 3. Februar 1919 zieht ein englischer Brigadestab für ein paar Tage in die Villa Maruschka (Park Lohmarhöhe) ein. Auf dem Ziegelfeld wird für 2 Millionen Mark ein Waldlager für die Besatzer eingerichtet. Anfang 1920 folgen französische und später marokkanische Besatzungstruppen. Die Beziehungen der Lohmarer Bevölkerung zu den Franzosen und Marokkanern sind schlecht. Die Besetzung des Ruhrgebietes 1923 durch die Franzosen und Belgier hatte verheerende ökonomische Folgen. In Berlin wurden Pläne diskutiert, das Rheinland „versacken“ zu lassen und den Besatzungsmächten die Verantwortung zu übertragen. Dies löste 1923 Putschversuche von Separatisten aus mit dem Ziel, eine Rheinische Republik zu gründen. Die Putschisten, die vorübergehend zahlreiche Rathäuser und Regierungsgebäude besetzt hatten, scheiterten letztlich am Widerstand der Bevölkerung. Der national gesonnenen Bevölkerung erschien die Idee der Separatisten, eine Aussöhnung mit dem Erzfeind Frankreich herbeizuführen als Hochverrat. In Lohmar kam es am 23. Oktober 1923 im Bertelsbeck`schen Haus (Pützerhof, Kirchstraße 37) zu einer bewaffneten Auseinandersetzung. Etwa 30 Separatisten hatten sich hier verschanzt. Sie wurden von allen Seiten von jungen Männern, die sich mit Knüppeln, Sensen und Dreschflegeln bewaffnet hatten, angegriffen. Die Separatisten eröffneten das Feuer und verletzten vier Personen zum Teil schwer. Sie flüchteten anschließend in das Franzosenlager am Ziegelfeld. Der Separatismus in unserem Raum endete mit der Schlacht bei Aegidienberg am 15./16. November 1923.

| |

|

1945

- 2022 Der Krieg in der Ukraine im Jahr 2022 ruft bei vielen älteren Menschen, den sogenannten „Kriegskindern“, schreckliche Erinnerungen wach an die Zeiten des 2. Weltkrieges. Bilder von Bombenangriffen, Flucht, Vertreibung kommen wieder hoch, Schicksale... Der Krieg in der Ukraine im Jahr 2022 ruft bei vielen älteren Menschen, den sogenannten „Kriegskindern“, schreckliche Erinnerungen wach an die Zeiten des 2. Weltkrieges. Bilder von Bombenangriffen, Flucht, Vertreibung kommen wieder hoch, Schicksale vergleichbar mit dem, was Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt erleben. Über ein solches Schicksal wird in dem Beitrag (Dokument) „Giesela Houck, geborene Conrad: Die Flucht aus meiner Heimat“ berichtet. Gisela Houck wurde 1935 in Reichenbach (Schlesien) geboren. Der Ort liegt wenige Kilometer von der Lausitzer Grenze entfernt in Polen, mittig zwischen Cottbus und Breslau. 1945 flüchtete ihre Familie vor den heranrückenden russischen Soldaten ins Sudetenland. Dort wurden sie nach kurzer Zeit von den Tschechen vertrieben und fanden schließlich über ihren alten Heimatort Reichenbach den Fluchtweg in das Auffanglager in Wipperfürth und schließlich in die neue Heimat nach Lohmar.

| |

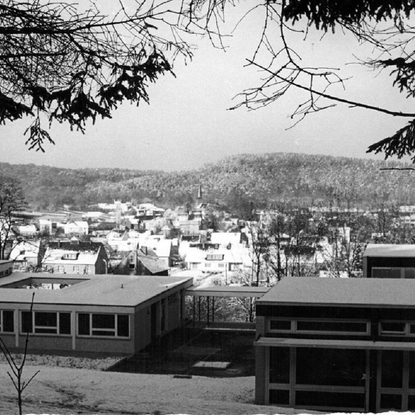

Am 14. Febr. 2022 verstarb Hans Warning kurz vor seinem 90. Geburtstag. Er wurde am 18. April 1932 in Kiel geboren. Als einer der Realschullehrer der „ersten Stunde“ unterrichtete er 16 Jahre (1978 – 1994) an der Realschule Lohmar. Nebenberuflich... Am 14. Febr. 2022 verstarb Hans Warning kurz vor seinem 90. Geburtstag. Er wurde am 18. April 1932 in Kiel geboren. Als einer der Realschullehrer der „ersten Stunde“ unterrichtete er 16 Jahre (1978 – 1994) an der Realschule Lohmar. Nebenberuflich hatte er als junger Lehrer für die „Siegburger Zeitung“ geschrieben. In den späteren Jahren verfasste er zahlreiche Beiträge für das Jahrbuch und die Heimatblätter des Kreises und für die 65er Nachrichten in Siegburg. Im HGV Lohmar war Hans Warning bis 2012 Fachbereichsleiter für die Heimatgeschichte. Fast 20 Beiträge hat er im Laufe der Jahre für die „Lohmarer Heimatblätter“ geschrieben. Er engagierte sich auch stark für den Breitensport. 2008 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande für seine Verdienste um den Sport und die Heimatforschung verliehen. Zum 20- und 30jährigen Jubiläum der Lohmarer Realschule schrieb Hans Warning zwei Beiträge für die Lohmarer Heimatblätter, siehe Dokument. Er hat das Werden „seiner“ Schule hautnah miterlebt und die Entwicklung auch nach seiner Pensionierung weiterverfolgt. Er erinnert an die Anfänge der Schule, als die Realschulen Rösrath, Siegburg und Overath die Lohmarer Schülerinnen und Schüler nicht mehr aufnehmen konnten und das Kultusministerium aufgrund dieser Notlage am 6. Okt.1977 der Errichtung einer zweizügigen Realschule im Donrather Dreieck zustimmte und am 30. November 1979 die neue Schule eingeweiht werden konnte. Zum Schluss hält er fest, dass fast alle Absolventen gern an ihre Schulzeit in der Lohmarer Realschule zurückdenken

| |

|

1884

- 1933 Zunächst war das Reisen den privilegierten bürgerlichen Kreisen vorbehalten. Seit den 1860er-Jahren wurde es auch für andere Schichten populärer und wurde zu einer Art Volksbewegung. Zu erhöhter Mobilität trug insbesondere die Eisenbahn bei. Sie gilt... Zunächst war das Reisen den privilegierten bürgerlichen Kreisen vorbehalten. Seit den 1860er-Jahren wurde es auch für andere Schichten populärer und wurde zu einer Art Volksbewegung. Zu erhöhter Mobilität trug insbesondere die Eisenbahn bei. Sie gilt als Geburtshelfer des frühmodernen Massentourismus. Nach Eröffnung des ersten fertiggestellten Teilstücks Siegburg – Overath – Ründeroth der Aggertalbahn im Jahre 1884 war nun auch Lohmar an den Bahnverkehr bestens angebunden und damit für die Stadtbevölkerung gut erreichbar. Lohmar und Umgebung entwickelten sich aufgrund der sehr guten Verkehrsanbindung, der landschaftlichen bzw. Naturschönheit und der vorhandenen Kulturdenkmäler zu einer der beliebtesten Ferienregionen im Kreisgebiet. Mit dem stetigen Anstieg der Feriengäste ging auch ein Ausbau der touristischen Infrastruktur - Pensionen, Hotels, Gasthäuser oder Restaurants - einher. 1925 gab es in dem Ort Lohmar, der seinerzeit 1250 Einwohner besaß, sieben voll konzessionierte Schankstätten. Von den Anfängen des frühmodernen Massentourismus der sogenannten Sommerfrische und ihrer Entwicklung in Lohmar und Umgebung bis 1933 berichtet die Leiterin des Kreisarchivs Dr. Claudia Maria Arndt in ihrem Beitrag im Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises 2022, siehe Dokument.

| |

|

2009

- 2022 Spaziergänger im Lohmarer Wald stoßen an einigen wenigen Stellen auf religiöse Bildstöcke. Da ihnen Inschriften fehlen, bleiben die Hintergründe und Sinn dieser Kleindenkmale im Verborgenen. Spaziergänger im Lohmarer Wald stoßen an einigen wenigen Stellen auf religiöse Bildstöcke. Da ihnen Inschriften fehlen, bleiben die Hintergründe und Sinn dieser Kleindenkmale im Verborgenen. Bildstöcke sind ein Zeichen der Volksfrömmigkeit und sollen zum Gebet animieren oder an bestimmte Ereignisse erinnern, z. B. an Unfallereignisse. Gerd Streichhardt hat sich in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2009 der Bedeutung und Hintergründen der im Lohmarer Wald aufgestellten Bildstöcke gewidmet, siehe Dokument. Er hat herausgefunden, dass einige Bildstöcke in den 1990er Jahren von einem „alten“ Lohmarer errichtet wurden: Josef Breuch, Jahrgang 1932. Aus Dankbarkeit für die Geburt seiner vier gesunden Enkel hat er für jeden einen Bildstock nach alten Vorlagen gebaut und im Wald aufgehängt.

| |

|

1926

- 2022 100 Jahre Karneval in Lohmar sollten in der Session 2021/22 nach den Planungen des Vereinskomitees groß gefeiert werden. War nach der gelungenen Karnevalseröffnung am 11.11.2021 vor dem Rathaus und der Proklamation des Dreigestirns am 20.11.2022 auf... 100 Jahre Karneval in Lohmar sollten in der Session 2021/22 nach den Planungen des Vereinskomitees groß gefeiert werden. War nach der gelungenen Karnevalseröffnung am 11.11.2021 vor dem Rathaus und der Proklamation des Dreigestirns am 20.11.2022 auf der KAZI-Karnevalssitzung die Zuversicht noch groß, machte kurze Zeit später eine weitere Corona-Welle allen Großveranstaltungen wie in der vorausgegangenen Session einen Strich durch die Rechnung. Auch vor gut 100 Jahren hatte es das rheinische Karnevalsbrauchtum schwer. Der 1. Weltkrieg wie auch später der 2. Weltkrieg hatten das Karnevalstreiben zum Erliegen gebracht. Aber auch damals ließen sich die Menschen nicht unterkriegen und den Karneval wieder aufleben. In Lohmar spielte der 1919 aus Männern des Jünglingsvereins gegründete Sportverein eine herausragende Rolle. Er stellte jeweils nach den beiden Weltkriegen die ersten Karnevalistischen Sitzungen auf die Beine: 17. Januar 1926 und 9. Februar 1947.

| |

Seit 2008 befindet sich das Vereinshaus des HGV Lohmar in der Bachstraße neben der Villa Friedlinde. Hier sind einige Exponate zu bedeutsamen historischen Gebäuden und entsprechende Fundstücke ausgestellt. Der 2017 verstorbene Heimatkundler und Autor... Seit 2008 befindet sich das Vereinshaus des HGV Lohmar in der Bachstraße neben der Villa Friedlinde. Hier sind einige Exponate zu bedeutsamen historischen Gebäuden und entsprechende Fundstücke ausgestellt. Der 2017 verstorbene Heimatkundler und Autor zahlreicher Berichte für die Lohmarer Heimatblätter Johannes Heinrich Kliesen hat sie zusammengestellt. Wer sich darüberhinaus für Funde in Lohmar aus der Vorgeschichte (Urgeschichte) interessiert, sei die ausführliche Darstellung, siehe Dokument von Heinrich Hennekeuser "Vorgeschichtliche Funde und Fundplätze in der Stadt Lohmar" empfohlen. | |

|

1960

- 1970 Diese viergeteilte Mehrbildkarte (Potpourrikarte) „Gruß aus Lohmar“ zeigt auf der Bildseite vier Abbildungen. Das Motiv links oben zeigt die Villa Therese, in dieser Zeit Bergmann Erholungswerk e.V. Heim Lohmar (Siegkreis). Danach zog die Politische... Diese viergeteilte Mehrbildkarte (Potpourrikarte) „Gruß aus Lohmar“ zeigt auf der Bildseite vier Abbildungen. Das Motiv links oben zeigt die Villa Therese, in dieser Zeit Bergmann Erholungswerk e.V. Heim Lohmar (Siegkreis). Danach zog die Politische Akademie ein. 1985 erwarb die Gemeide Lohmar die Villa, erweiterte sie um einen Anbau für die Gemeindebücherei und richtete einen Saal für Veranstaltungen im ersten Obergeschoss ein. Im Dachgeschoss kam das Kulturamt unter. Bereits 1926 diente die Villa als Erholungsheim für Eisenbahner der Reichsbahn und noch früher war hier eine Gastwirtschaft mit Hotelbetrieb entstanden. Anfang der 1930er Jahre – in der die Villa als Erholungsheim der Reichsbahn-Betriebskrankenkasse Elberfeld diente – weilten während der Sommermonate erholungsbedürftige Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren für jeweils vier Wochen zur Kur. Rechts oben ist eine Gesamtansicht der Ortschaft angeordnet und links unten die Anfänge des Campingplatzes Lohmar Ort, von der Aggerbrücke aus gesehen. Auf der rechten Seite der Agger nahe der Einmündung des Rönkebachs sind auch einige Zelte zu erkennen. Hier badete die Altenrather Jugend. Die Teilansicht rechts unten zeigt die Gaststätte „Schnitzlers Eck“, Hauptstraße 64, Ecke Kirchstraße. Die Gebäude wurden im Baustil der 50er Jahre errichtet. | |

|

2012

- 2018 Grabungen nach alten Fundamenten und Artefakten lassen die Vergangenheit wieder aufleben und führen uns bis zu 10000 Jahre in die Siedlungsgeschichte unserer Orte zurück. Wenige haben bisher statt in die Tiefe in die Gegenrichtung, in den Himmel... Grabungen nach alten Fundamenten und Artefakten lassen die Vergangenheit wieder aufleben und führen uns bis zu 10000 Jahre in die Siedlungsgeschichte unserer Orte zurück. Wenige haben bisher statt in die Tiefe in die Gegenrichtung, in den Himmel geschaut. Selbst in suboptimalen Gegenden wie dem Auelsbachtal in Lohmar gelingt es dem Hobbyastronomen etwa 80 Millionen Jahre in die Vergangenheit zu fotografieren und die Strukturen von fernen Sternen und Galaxien sichtbar zu machen. Mit dem Start ins Rentnerdasein ließ Dr. Franz Maurer ein Jugendhobby wieder aufleben und baute sich in seinem Haus Am Wildtor in Lohmar ein Teleskop mit optimaler Ausrichtung der „Stundenachse“ parallel zur Erdachse auf. Mit einer selbst gebauten Digitalkamera, genannt CB, fotografierte er Galaxien in bis zu 80 Millionen Lichtjahre Entfernung. Erst seit den letzten Jahrzehnten wissen wir, dass unserer Galaxie eine von vielen Milliarden ist. Im 19. Jahrhundert glaubte man noch, dass unser Milchstraßensystem das ganze Universum darstellt. Im Alter von 88 Jahren beendetet Dr. Franz Maurer seine Beobachtungen. Zu seinen letzten Aufnahmen von seiner Sternwarte aus gehören die Bilder von der Mondfinsternis am 27.Juli 2018 . Seine Geschichte der Lohmarer Sternwarte in den Lohmarer Heimatblättern von 2012 schließt Franz Maurer mit einem Spruch von Immanuel Kant auf seinem Grabstein in Kalingrad: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“

| |

In einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2016 erinnert Wilhelm Pape an Erich Klein (1920 -1999), der als Büttenredner und Theaterspieler in Lohmar die Menschen unterhielt. Aus russsischer Kriegsgefangenschaft schrieb er Gedichte über seine... In einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2016 erinnert Wilhelm Pape an Erich Klein (1920 -1999), der als Büttenredner und Theaterspieler in Lohmar die Menschen unterhielt. Aus russsischer Kriegsgefangenschaft schrieb er Gedichte über seine Heimat Lohmar, die in die 1930er und 1940er Jahre zurückführen. Das letzte schickte er am 1.Januar 1949 nach Hause. Mein Lohmar Kleiner Ort im Aggertal, an dich denk ich so manches Mal. Mein Herz mir immer schneller geht, wenn mir dein Bild vor Augen steht. Wie ein Apfel in der Schale liegt das Kleinod dort im Tale. Von Bergen, Wäldern rings umgeben, drinnen muntre Menschen leben. Leis’ flüstert mir die Aggerwelle, »Lohmar« liegt an dieser Stelle. Und die Wälder rauschen mir zu: „Lohmar, wie einzig schön bist du!“ Teure Heimat, wo ich jung war, sei gegrüßt, du mein Lohmar. All mein Sehnen, mein Verlangen, könnt’ ich dich nochmal umfangen. Namen von Klang Von den Bergen wohl bekannt »Ziegen- (1) und Güldenberg« (2) sei genannt. »Ingerberg« (3) und auch der »Blecken« (4) sich nach Osten hinaus erstrecken. Wo man zur Ernte sein Land bestellt, liegt das »Auels- und Mühlenfeld« (5). Im »Obersten Feld« (6) und in der »Bobetz« (7) man erntet und die Sense wetzt! Auch die »Broichwiese« (8) liegt parat für des kleinen Mannes Mahd. An der »Rodelbahn« (9), sei nicht vergessen, dort wächst auch noch viel zum Essen. Bald vergaß ich eines noch: »Lohmarhohn und Krölenbroich « (10). Wo im Wald »Drei Bänke« stehen (11), kann man schön spazieren gehen. Wo das »Lühmere Jrietche« in den Wald reinbiegt (12), am Waldrand gleich das »Ziegelfeld« (13) liegt. Und am anderen Dorfesende der »Jabach« (14) schlängelt durchs Gelände. Pilgerst zum heiligen Rochus nach Seligenthal, musst über’n »Pützerhau« (15) du alle Mal. Dann ist allen wohl bekannt ein Fleckchen, als die »Hardt« (16) benannt. Kieselhöhe (17) ist ein modernes Wort, »Kneppe« sagt man lieber dort. Hier liegt noch in nächster Nähe das Erholungsheim »Lohmar Höhe« (18). Willst’ nach »Hollenberg« (19) und »Hasselssiefen«(20), wirst du bald im Schweiße triefen. Doch ich wollt schon gerne schwitzen, könnt’ ich bloß nach Hause flitzen. Aber vielleicht dauert das noch lang, drum sind mir diese Namen immer von Klang.Seelentrost durch Himmelschöre,gib Gott, dass ich sie wieder höre! | |

1986 erschien das erste Heft der Lohmarer Heimatblätter. Das Gründungsmitglied und seit November 2021 Ehrenmitglied des HGV Lohmar, Hans Dieter Heimig, veröffentlichte hier seinen ersten Artikel über das Gespenst an der Aggerbrücke. Eine Lohmarer... 1986 erschien das erste Heft der Lohmarer Heimatblätter. Das Gründungsmitglied und seit November 2021 Ehrenmitglied des HGV Lohmar, Hans Dieter Heimig, veröffentlichte hier seinen ersten Artikel über das Gespenst an der Aggerbrücke. Eine Lohmarer Sage, die vermutlich 1900 kurz nach dem Bau der Stahlbogenbrücke über die Agger veröffentlicht wurde. Die Sage handelt von einem Bäcker, der wegen seiner Schandtaten auch im Grab keine Ruhe fand. Als Gespenst erscheint er an der Aggerbrücke und bietet dort seine Teufelswecken an. Mancher scheue sich deshalb bei Nacht, sich der Aggerbrücke zu nahen, da sich mancher vor dem abscheulichen Anblick so sehr erschreckt hat, dass er eine schwere Krankheit davongetragen habe oder sogar gestorben sei. | |

Seit Urzeiten war hinter der Burg Lohmar eine Furt durch die Agger, die seit der Besiedlung durch die merowingischen Franken (um 450n. Chr.) regelmäßig genutzt wurde. 1899 ließ die preußische Militärregierung eine Stahlbogenbrücke bauen, um den... Seit Urzeiten war hinter der Burg Lohmar eine Furt durch die Agger, die seit der Besiedlung durch die merowingischen Franken (um 450n. Chr.) regelmäßig genutzt wurde. 1899 ließ die preußische Militärregierung eine Stahlbogenbrücke bauen, um den Truppenverkehr zum Schießplatz in der Wahner Heide zu erleichtern. Die Brücke wurde in den Mannstedt-Werken in Troisdorf-Friedrich-Wilhelms- Hütte (de Hött) hergestellt. Ende des Zweiten Weltkrieges am Ostersonntag - 1.4.1945 - wurde die Brücke von deutschen Soldaten gesprengt. Die kurz danach errichtete Notbrücke wurde im Winter 1945/46 vom ersten Hochwasser wieder weggespült. 1948 wurde eine 1,5 Meter breite Holzbrücke errichtet, die 13 Jahre lang ihren Dienst tat, bis Anfang der 1960er Jahre eine Stahlbetonbrücke über die Agger gebaut wurde. Mitte der 1970er Jahre wurde die Autobahn A3 von vier auf sechs Spuren erweitert. Dafür musste die Autobahnbrücke aus den 1930er Jahren abgerissen und vergrößert neu gebaut werden. Weil die leichte S-Kurve für die Anbindung an die Aggerbrücke dadurch geringfügig enger geworden wäre und dies eine höhere Verkehrsgefährdung bedeutet hätte, wurde die Aggerbrücke gleich mit erneuert. Nun wurde sie der Linienführung der neuen Autobahnbrücke, die vom Rhein-Sieg- Kreis gebaut wurde, angepasst, so dass man über die Autobahnbrücke in gerader Linie über die neue Aggerbrücke nach Altenrath oder Troisdorf fahren kann. Weitere Infos lesen Sie in dem Dokument. | |

1946 hatte Otto Conrad als Kriegsversehrter eine Arbeit bei der Post in Lohmar erhalten. Die Poststelle befand sich damals im Haus der Familie Henkel Ecke Poststraße/Hauptstraße. Ab 1949 bis 1970 war seine Dienstelle in Donrath in der Poststelle 1,... 1946 hatte Otto Conrad als Kriegsversehrter eine Arbeit bei der Post in Lohmar erhalten. Die Poststelle befand sich damals im Haus der Familie Henkel Ecke Poststraße/Hauptstraße. Ab 1949 bis 1970 war seine Dienstelle in Donrath in der Poststelle 1, im alten „Fährmannshaus“ in der Donrather Straße. 25 km legte Otto Conrad täglich mit dem Fahrrad als Post-, Landzusteller in Donrath und Umgebung zurück. Auch Pakete musste er mit dem Fahrrad zustellen. Ab 20 kg „Übergewicht“ bekam er eine Fahrradentschädigung neben seinem Monatslohn, der am Anfang nur 80 DM betrug bei 53 Stunden Arbeitszeit wöchentlich. Seine Erinnerungen hat Wolfgang Weber festgehalten, siehe Dokument. | |

|

1913

Die Mehrbildpostkarte als „Gruß aus Lohmar“ ist am 8.2.1913 gelaufen. Die Partie aus der Hauptstraße ist von der „Schultes Wiese“ aus (sie war bis um 1950 der Lohmarer Kirmesplatz) fotografiert worden. Man sieht die Waldesruh, den Gasthof Knipp,... Die Mehrbildpostkarte als „Gruß aus Lohmar“ ist am 8.2.1913 gelaufen. Die Partie aus der Hauptstraße ist von der „Schultes Wiese“ aus (sie war bis um 1950 der Lohmarer Kirmesplatz) fotografiert worden. Man sieht die Waldesruh, den Gasthof Knipp, später „Hotel zur Linde“, das „Hotel zum Aggertal“ des Joh. Schnitzler, das Haupthaus des Schultes-Hofes, die dazugehörigen Nebengebäude, die „Schultes Wiese“ und wahrscheinlich die alte Lohmarer Dorflinde, von der es bisher kein Foto gibt. Das andere Foto zeigt die Post um diese Zeit. Sie war im Wohnhaus des Rudolf Borchert untergebracht und wurde von Paulina Hermanns betrieben. In diesem Haus hatte von 1923 bis 1961 der damals einzige Arzt in Lohmar, Dr. Wilhelm Römer seine Praxis. Heute ist dort die Parfümerie „Rüdell“ und verdeckt das ehemalige Post-Haus. Die kaiserliche Postagentur für Lohmar und Donrath war bis 1884 im „Haus Stolzenbach“ in Lohmar-Peisel. Wegen Inbetriebnahme der Aggertalbahn wurde sie im selben Jahr für Donrath in den Böttnerhof verlegt und für Lohmar in die Gaststätte des Johann Hermanns im Schulteshof (Nr. 4), heute „Lohmarer Höfe“. Johann Hermanns aus Altenrath hatte die Gaststätte von Johann Altenhoven gepachtet und betrieb dort als „Hilfsposthalter“ die „Posthilfsstelle“ Lohmar. 1893 baute Johann Hermanns neben den Schultes-Hof auf die Ecke Kirchstraße/Hauptstraße sein „Hotel Restaurant zum Aggerthal“ Nr. 3 und richtete dort im angebauten Saal die Postagentur ein. Nach dem Tode von Johann Hermanns 1906 – seine Ehefrau war schon 1901 verstorben – verkaufte seine Tochter Maria das Hotel an Johann Schnitzler. Die zweite Tochter von Johann Hermanns, Sibilla Paulina, führte die Postagentur weiter – zunächst im Hotel Schnitzler und ab 1908 wieder im Schultes-Hof Nr. 4. Vielleicht wegen einer engeren Beziehung zu Rudolf Borchert, den sie 1917 heiratete, zog Paulina Hermanns etwa 1911/12 mit der Postagentur in das Haus Borchert und führte dort bis zu ihrer Heirat 1917 die Postgeschäfte. Dann wurde die Agentur wieder in das Haus Schultes Nr. 4 verlegt und bis zum 5.10.1923 von Anton Söntgen betrieben. Wegen Vakanz der Stelle sind danach die Postangelegenheiten bis zum 27.5.1924, als Josef Henkel von Herchen nach Lohmar versetzt wurde, von einem Siegburger Beamten verwaltet worden. Auch Josef Henkel residierte noch im Hause Schultes Nr. 4 bis er sich an der Hauptstraße/ Ecke Poststraße (die damals noch Postweg hieß) ein neues Haus gebaut hatte, in das er am 14.1.1929 mit der Postagentur einzog. Hier bearbeitete er bis um 1950 die Postgeschäfte. 1955 waren Werner Trautmann und Heinz Otto aus Oberstehöhe die Postbeamten im Hause Henkel – und das noch bis 1960, als neben dem Schultes-Hof ein neues Haus gebaut wurde, in das dann die Post in größere Räume umziehen konnte. Dort blieb die Post bis etwa im Jahr 2004 das Haus und später auch die „Schnitzlers Eck“ abgerissen wurden, um den „Lohmarer Höfen“ Platz zu machen. | |

|

10. November 1929

In seinem Buch Heimatliche Winterzeit – Erinnerungen hat Bernhard Walterscheid – Müller über die Lohmarer Winterzeit in den 1920er Jahren geschrieben. Ein jahrhundertealtes heimatliches Brauchtum fand am Vorabend des 11. November statt: Der... In seinem Buch Heimatliche Winterzeit – Erinnerungen hat Bernhard Walterscheid – Müller über die Lohmarer Winterzeit in den 1920er Jahren geschrieben. Ein jahrhundertealtes heimatliches Brauchtum fand am Vorabend des 11. November statt: Der Martinszug. Ausführlich wird der Martinzug von 1929 geschildert. Träger war die Lohmarer Freiwilige Feuerwehr. Die Kinder mit ihren Eltern und Lehrern bereiteten mit Begeisterung das Martinsfest vor. Im alten „Backeshoff“ in der heutigen Straße Im Backesgarten wurden zwei pferdebespannte Plateauwagen zu Gänsewagen umgebaut. In der Wagenmitte eines Wagens war ein Drahtkäfig mit drei lebenden Gänsen, die nach dem Martinszug in einer Gaststätte verlost wurden. Die Attraktion auf dem anderen Wagen war eine aufmontierte überdimensionale Martinsgans, die übers Jahr im Feuerwehrhaus in der Kirchstraße gelagert wurde. Der Zug formierte sich an der Aggerbrücke an der Spitze mit Brandmeister Johann Pape, flankiert vom Polizeisergeanten Johann Krawzczyk, eine Siegburger Blaskapelle und das Lohmarer Tambourcorps. Dann kamen die kleinsten fackeltragenden Schulkinder und der erste Wagen mit der großen Martinsgans und den Gänsemädchen. Es folgte der zweite Gänsewagen mit aufgeregt flatternden Gänsen. Um den Käfig herum standen die Gänsejungen und – mädels. Der Strecke des Martinszuges verlief aus der Kirchstraße über die Hauptstraße zum Unterdorf, dann über die Bachstraße, Mühlenweg, Hauptstraße bis zur Schneiders Wiese (heutiges Rathaus), wo das Martinsfeuer abgebrannt wurde. Zum Ende zogen die Kinder zur alten Schule in der Kirchstraße, wo die Martinswecken in Empfang genommen wurden. Sie waren von den Lohmarer Bäckern Karl Halberg, Johannes Knipp und Peter Kraheck kostenlos gebacken worden. Die Feuerwehrmänner setzten nach dem Löschen der glimmenden Reste des Martinsfeuers die Löscharbeiten im Gasthof „Zur Linde" bei Wilhelm Heere und im Hotel „Zum Aggertal“ bei Johann Schnitzler fort.

| |

Am Fuß des Griesberges, der heutigen Kieselhöhe liegt das stattliche und gepflegte Fachwerkhaus Kieselhöhe 1. Im Volksmund heißt die Kieselhöhe Knippen (Nase eines Hügels). Es ist aufgrund von Überlieferungen sehr wahrscheinlich, dass hier an der... Am Fuß des Griesberges, der heutigen Kieselhöhe liegt das stattliche und gepflegte Fachwerkhaus Kieselhöhe 1. Im Volksmund heißt die Kieselhöhe Knippen (Nase eines Hügels). Es ist aufgrund von Überlieferungen sehr wahrscheinlich, dass hier an der spitzwinkligen Einmündung der Straße Kieselhöhe in den Mühlenweg direkt an einem der früheren Fernwege aus Richtung Siegburg nach Hochkeppel (heute Hohkeppel) über die jetzige Alte Lohmarer Straße, die Bachstraße und den Mühlenweg in Richtung Donrath über den Heppenberg nach Scheiderhöhe und weiter über die Höhen ins Bergische (auch »Polizeiweg« genannt), sich eine Gastwirtschaft mit Herberge befunden hat. Das damalige Haus lag schräg gegenüber dem Schmitter-Hof (Schmiede), umgeben von den Parzellen Schmittengarten, Mühlengarten mit Mühle, Auf der Clause, Auf dem Greil und dem Klusengarten. Der Denkmalpflegeplan der Stadt Lohmar weist den gesamten Bereich Kieselhöhe, Mühlenweg als erhaltenswerten Ortsbereich aus. Das Haus wird erstmals im Jahr 1823 durch „Vermessungsgehilf Brodler“ schriftlich erwähnt. Eigentümer war ein gewisser Wilhlem Pütz. Aufgrund der Gefügestruktur des Haupthauses ist von einer zweiphasigen Errichtung des Baukörpers auszugehen. Dendrochronologische Untersuchungen haben als Entstehungszeit zumindest für den Dachstuhl und den westlichen Teil des Hauses die Jahre 1802/03 ergeben. Nach der Familie Pütz war die Familie Pohl Eigentümer des Hauses. Die alten Pohls - Hubert und Gertrud, geborenen Hagen - überlieferten, dass das Haus in ihrer Jugendzeit bei älteren Leuten den Namen „De Koenseck op de Löngk“ (die Schnapsecke auf der Linde) gehabt habe. Ihr Sohn Johannes (1922 – 1983) hat viele Überlieferungen und anekdotische Histörchen über sein Geburts- und Elternhaus zusammengetragen. In den 1950er Jahren sollen der damalige Amts- und Gemeindebürgermeister Willi Schultes und der Amtsdirektor Priel einige Male an ihn herangetreten sein, ob er im alten historischen Fachwerkanwesen wieder eine Gastwirtschaft betreiben wolle.

| |

Peter Kemmerich (Jahrgang 1894) berichtet in seinem Buch „Meine Heimatgemeinde Lohmar um und nach 1900“, dass unterhalb der Kieselhöhe, wo der Mühlenweg in die Rathausstraße mündet, am Auelsbach das „Schmeddemüllersch“ Haus stand. In dem Lohmarer... Peter Kemmerich (Jahrgang 1894) berichtet in seinem Buch „Meine Heimatgemeinde Lohmar um und nach 1900“, dass unterhalb der Kieselhöhe, wo der Mühlenweg in die Rathausstraße mündet, am Auelsbach das „Schmeddemüllersch“ Haus stand. In dem Lohmarer Nachbarschaftsbuch von 1767 wird ein „Schmitterhof“ genannt, wahrscheinlich die erste Dorfschmiede Lohmars. Mit der Historie des Fachwerkhauses setzt sich Johannes Heinrich Kliesen in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter ausführlich auseinander (siehe Dokument). In dem Haus wohnte „das Wiesemölleche“. Seine Tätigkeit bestand u. a. in Mauerflickarbeiten und Kalkanstrichen von Fachwerkhäusern. Sein Sohn Johann Müller entwickelte aus dieser Tätigkeit des Vaters heraus ein Baugeschäft. Er hatte mit seiner Frau Therese, geb. Dellweg, elf Kinder, wovon zwei schon im Kleinkindalter gestorben sind. Von den sieben Söhnen sind drei im 2. Weltkrieg gefallen und der zweitjüngste der Söhne ist kurz nach dem Krieg durch einen Sturz vom Gerüst gestorben. Nachdem Johann 1959 verstarb, führte der älteste Sohn Jean das Baugeschäft. Jean kam 1963 bei einem Autounfall ums Leben. Im Jahr 2021 lebt nur noch Elisabeth Klein (Jahrgang 1924), das zweitjüngste der Müller Kinder. Nach dem Tod von Jean Müller übernahm Walter Inden, der die jüngste Tochter Thea geheiratet hatte, die Baufirma und führte sie als Inden Bau KG weiter. Das Anwesen ist inzwischen an einen Bauinvestor verkauft worden. Der aufgestellte Bauzaun vor dem „Schmeddemüllersch“ Haus lässt darauf schließen, dass hier Baumaßnahmen beabsichtigt sind. In unmittelbarer Nachbarschaft ist 2021 am Mühlenweg mit großzügiger Genehmigung der Stadt Lohmar ein moderner großer Neubau errichtet worden, der ortsspezifische Strukturen unberücksichtigt lässt und ein sensibles Einfügen vermissen lässt. Die Immobilien liegen in einem Bereich, den der am 23. Sept. 2015 vom Stadtrat beschlossene Denkmalpflegeplan als erhaltenswerten historischen Ortsbereich ausweist.

| |

|

2004

- 2006 Nicht nur wegen der Corona Pandemie findet seit 2019 bis heute (2021) kein Stadtfest auf der Lohmarer Hauptstraße mehr statt. Am 21. Mai 2006 wurde mit einem großen Frühlingsfest „Unter den Linden“ die Fertigstellung der neuen Shopping- und... Nicht nur wegen der Corona Pandemie findet seit 2019 bis heute (2021) kein Stadtfest auf der Lohmarer Hauptstraße mehr statt. Am 21. Mai 2006 wurde mit einem großen Frühlingsfest „Unter den Linden“ die Fertigstellung der neuen Shopping- und Flaniermeile gefeiert. Viele tausend Besucher erlebten ein großes Stadtfest mit vielen Attraktionen aus Lohmar und dem Höhepunkt auf der großen Bühne mit den Klostertalern, einer Musikgruppe aus dem österreichischen Voralberg. Der erste Spatenstich zum Umbau der Hauptstraße war nur drei Wochen nach der Eröffnung der Ortsumgehung Lohmar am 21.Juni 2004 erfolgt. Am 27. November 2005 wurde der 98. Lindenbaum gepflanzt und im Februar 2006 mit den letzten Fahrbahnmarkierungen die Umbaumaßnahme abgeschlossen. Die Ereignisse hat Jürgen Morich 2006 in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten, siehe Dokument.

| |

Auf eine über 100jährige Firmengeschichte blickt die Fa. Walterscheid in Lohmar zurück. 1919 gründete der gelernte Dreher Jean Walterscheid das Unternehmen, indem er mit seinem Freund Adolf Mletzko in einer Waschküche in Siegburg Zahnkränze für... Auf eine über 100jährige Firmengeschichte blickt die Fa. Walterscheid in Lohmar zurück. 1919 gründete der gelernte Dreher Jean Walterscheid das Unternehmen, indem er mit seinem Freund Adolf Mletzko in einer Waschküche in Siegburg Zahnkränze für Fahrräder herstellte. 1923 zog er mit der Firma in das alte Wasserwerk an der Wahnbachtalstraße und 1934 in die Hansamühlen am Mühlengraben um. Hier wurden Achswellen für Pkw und Lkw gefertigt. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde dem Lohmarer Bernhard Müller die Betriebsleitung übertragen. 1952 adoptierte ihn Jean Walterscheid und Bernhard Walterscheid-Müller wurde Mitinhaber des Unternehmens. Zusammen mit dem Ingenieur Kurt Schröter erschließt er ein neues Geschäftsfeld und steigt mit der Entwicklung von Gelenkwellen in die Landtechnik ein. 1955 wurde das Werk in Lohmar errichtet. Auf Initiative von Bernhard Walterscheid-Müller schließen sich sechs Gelenkwellenhersteller aus vier Ländern zusammen und gründen 1964 die Aktiengesellschaft Uni-Cardan. Er selbst bleibt Geschäftsführer von Walterscheid und wird Vorstandsvorsitzender der Uni-Cardan mit dem Verwaltungssitz in Lohmar. In den 1960er Jahren wird am Lohmarer Standort kräftig erweitert. 1972 wird Walterscheid in eine Kapitalgesellschaft (GmbH) umgewandelt. Im selben Jahr stirbt der Firmengründer Jean Walterscheid im Alter von 80 Jahren. In der Uni-Cardan-Gruppe drängt die GKN auf eine größere Beteiligung. Bernhard Walterscheid-Müller überlässt 1971 die Mehrheitsanteile (58,7 %) der GKN. Die Uni-Cardan wird zu einem Tochterunternehmen des englischen Konzerns. Auch Walterscheid gehört jetzt zu GKN. Nachdem im Frühjahr 2018 die GKN im Zuge einer feindlichen Übernahme in den Besitz der Londoner Beteiligungsgesellschaft Melrose gelangt war, wird 2019 Walterscheid an die Beteiligungsgesellschaft One Equity Partners (OEP) verkauft. Im Juli 2021 wird die Walterscheid Group von Comer Industries, Italien übernommen. Sie bilden zusammen einen der weltweit größten Maschinenbaukonzerne für Landwirtschaft. Die Firmengeschichte bis 2003 hat Wilhelm Pape in zwei Artikeln für die Lohmarer Heimatblätter zusammengefasst, siehe Dokument

| |

|

1991

- 1992 Am 21. Juli 2021 jährt sich zum 30. Mal der Todestag von Bernhard Walterscheid Müller. 300 Menschen gaben am 30. Juli 1991 einem der bekanntesten Lohmarer Persönlichkeiten auf dem Lohmarer Friedhof das letzte Geleit. Bernhard Walterscheid-Müller... Am 21. Juli 2021 jährt sich zum 30. Mal der Todestag von Bernhard Walterscheid Müller. 300 Menschen gaben am 30. Juli 1991 einem der bekanntesten Lohmarer Persönlichkeiten auf dem Lohmarer Friedhof das letzte Geleit. Bernhard Walterscheid-Müller wurde am 5. April 1918 in Lohmar geboren. Seine Eltern waren Heinrich und Elisabeth Müller. Nach einer kaufmännischen Lehre bei Josef Schmandt, dem späteren Siegburger Bürgermeister wechselte er zur Firma Walterscheid in Siegburg und wurde dort bereits 1937 zum leitenden Angestellten. 1952 wurde er vom Firmeninhaber Jean Walterscheid adoptiert. Er führte die Jean Walterscheid GmbH zu einem weltweit bekannten Unternehmen der Landmaschinen und Fahrzeugindustrie und größten Arbeitgeber in Lohmar. Viele Auszeichnungen würdigen sein Lebenswerk. Er war Ehrenbürger der Stadt Lohmar. Als Vorsitzender und Ehrenvorsitzender prägte er den Heimat- und Geschichtsverein Lohmar. In der Ausgabe der Lohmarer Heimatblätter von Dezember 1992 hat der Verein in einem Kurzporträt sein Leben und Wirken gewürdigt, siehe Dokument.

| |

Die Lohmarer Mühle in der unteren Buchbitze am Auelsbach gelegen war eine oberschlächtige Wassermühle, d. h. das Mühlrad wurde durch das Wasser von oben her angetrieben. Das Wasser kam aus dem künstlich angelegten Mühlbach, der ab dem Wiesental... Die Lohmarer Mühle in der unteren Buchbitze am Auelsbach gelegen war eine oberschlächtige Wassermühle, d. h. das Mühlrad wurde durch das Wasser von oben her angetrieben. Das Wasser kam aus dem künstlich angelegten Mühlbach, der ab dem Wiesental „Saure Wiese“, wo die beiden Bäche Kröhlenbach und Holzbach sich trafen, in das Speicherbecken, die sogenannte Klause führte. Die Mahlmühle gehörte zu den Kameral-Gütern des Herzoglich-Bergischen Amtes Blankenberg. 1907 kaufte Jean Pilgram das Mühlenanwesen. 1974 wurde die Mühle abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt. In einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter hat Heinz Müller 1992 die wechselvolle Mühlengeschichte beschrieben, siehe Dokument. | |

|

August 2005

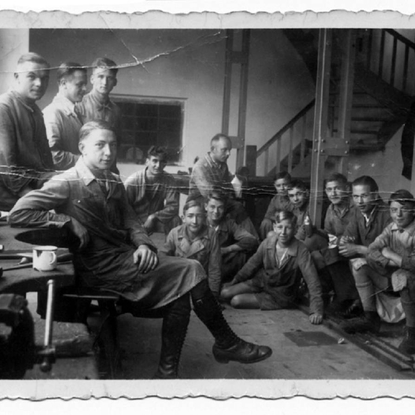

Ein unvergessenes Großereignis fand vom 15. bis 20. August 2005 in Lohmar statt. 3000 ausländische, überwiegend italienische Jugendliche waren hier Gäste im Rahmen des Weltjugendtages in Köln.1986 wurde zum ersten Mal auf Initiative von Papst... Ein unvergessenes Großereignis fand vom 15. bis 20. August 2005 in Lohmar statt. 3000 ausländische, überwiegend italienische Jugendliche waren hier Gäste im Rahmen des Weltjugendtages in Köln.1986 wurde zum ersten Mal auf Initiative von Papst Johannes Paul II. ein Weltjugendtag veranstaltet. Seitdem findet er jedes Jahr und alle 2 – 3 Jahre als internationaler Weltjugendtag statt. 2005 war Deutschland auserkoren. An der Abschlussmesse im Marienfeld zwischen Kerpen und Frechen mit Papst Benedikt nahmen am Sonntag, 21. August ca. 1,2 Millionen Menschen teil. Die meisten der 3000 jungen Gäste in Lohmar waren in Klassenräumen der Realschule, der Hauptschule und der Grundschule Wahlscheid untergebracht, ca. 600 hatten ihre Schlafplätze in Privatquartieren. Sie wurden herzlich aufgenommen und gaben ebenso herzlich mit italienischem Temperament ein „ grazie mille“ für die Gastfreundschaft zurück. Viele freiwillige Helfer arbeiteten ehrenamtlich mit und auf einem Musikfest im katholischen Pfarrheim waren im Vorfeld Spenden gesammelt worden. Als erste große gemeinsame Veranstaltung fand montagabends die Marienfeier in der Jabachhalle statt, die in einer spontanen Polonäse aller Teilnehmer endete. Als letzte Veranstaltung vor der Abreise nach Köln wurde freitags ein Kreuz auf einem „Kreuzweg“ durch den Ort getragen und ein großes Abschiedsfest mit Musik auf dem Parkplatz an der Jabachhalle gefeiert. In dem Dokument sind die Ereignisse festgehalten.

| |

|

2008

- 2021 Ende 2020 berichtete der Lohmarer Stadtanzeiger über Pläne, das alte Werksgelände der Firma Kudla zwischen der Hauptstraße 31 und der Straße Am Bungert 13 in Lohmar abzureißen und mit einem Geschäftshaus und Mehrfamlienhäusern neu zu bebauen. Seit... Ende 2020 berichtete der Lohmarer Stadtanzeiger über Pläne, das alte Werksgelände der Firma Kudla zwischen der Hauptstraße 31 und der Straße Am Bungert 13 in Lohmar abzureißen und mit einem Geschäftshaus und Mehrfamlienhäusern neu zu bebauen. Seit 1936 war der Geschäftssitz der Firma an der Haupstraße 31. Die Firma Kudla Elektrobau blickt auf eine fast 100jährige Geschichte zurück (siehe Dokument). Fritz Kudla hatte sie 1924 gegründet. Nach seinem Tod 1955 leitete seine Tochter Charlotte mit ihrem Ehemann Hans Krämer den Betrieb. In dem neu errichteten Wohnhaus an der Hauptstraße befand sich im Erdgeschoss ein Geschäft mit Elektroartikeln und weißer Ware (Kühlschränke etc.). In einer neuen Produktionshalle Am Bungert wurde eine Stahlmastproduktion für die öffentliche Beleuchtung aufgebaut. Die Abteilung Elektroinstallation und Freileitung wurde größer. Die Produktion der Stahlrohrmaste wurde später in das Auelsfeld verlegt. Nach dem Tod von Hans Krämer 1974 trat sein Sohn Rainer Krämer mit in die Geschäftsführung ein. Bis 2005 blieb die Firma in dritter Generation im Familienbesitz. Dann übernahm Klaus Schmitz als persönlich haftender Gesellschafter das Unternehmen. Der Name Kudla Elektrobau GmbH & Co KG blieb erhalten. Der Firmensitz befindet sich einigen Jahren im Auelsweg. | |

|

2012

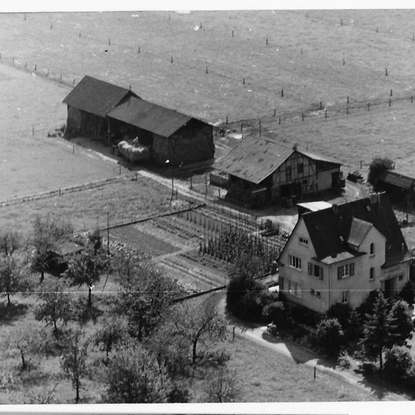

- 2021 Das Gut Lohmarhohn ist seit 2004 im Besitz von Joey Kelly, bekannt als Musiker (The Kelly Family) und Extremsportler. Es wurde 1512 erstmalig als ein Pfarrhof der katholischen Kirche St. Johannes Enthauptung zu Lohmar erwähnt und bis zur Verpachtung... Das Gut Lohmarhohn ist seit 2004 im Besitz von Joey Kelly, bekannt als Musiker (The Kelly Family) und Extremsportler. Es wurde 1512 erstmalig als ein Pfarrhof der katholischen Kirche St. Johannes Enthauptung zu Lohmar erwähnt und bis zur Verpachtung 1955 an die Steyler Missionare in St Augustin zuletzt von der Familie Johann Peter Küpper in drei Generationen landwirtschaftlich betrieben. Einige Kriegsflüchtlinge des zweiten Weltkrieges fanden hier vorübergehend Unterkunft, wie die Familie des 2019 verstorbenen Gemeindedirektors Albrecht Weinrich. Den “Steylern“ diente Lohmarhohn viele Jahre in erster Linie als Erholungsheim für ihre Ordensmitglieder. Aber auch die Bevölkerung feierte hier viele Feste, wie das Feuerwehrfest an den Pfingsttagen auf der Wiese mit den Baracken, die 1955 aufgestellt worden waren und von denen eine vorübergehend als Notkapelle diente. 1956 wurde eine neue Kapelle fertiggestellt und am Ostermontag eingeweiht. Hier fanden Eucharistiefeiern auch für die Öffentlichkeit statt und Brautpaare wurden getraut. Als letzter verbliebener Pater verließ Bruder Josef Rech 2004 das Anwesen. Ihn kannten viele Lohmarerinnen und Lohmarer. Er lebte hier seit 1976 ununterbrochen.

| |

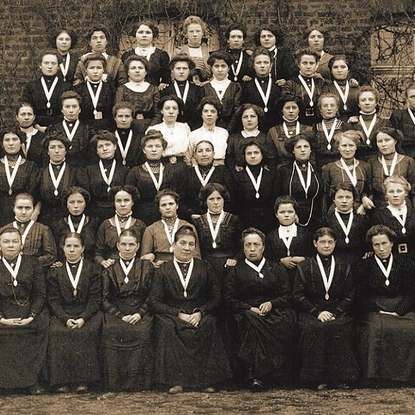

Im Rahmen der allgemeinen Bewegung des „Cäcilienverbandes für die Länder der deutschen Sprache“ von 1868 gründete sich 1882 der Katholische Kirchenchor Lohmar. 1882 begann als erster Chorleiter der 21jährige Roland Piller, mit einer Schar von Sängern... Im Rahmen der allgemeinen Bewegung des „Cäcilienverbandes für die Länder der deutschen Sprache“ von 1868 gründete sich 1882 der Katholische Kirchenchor Lohmar. 1882 begann als erster Chorleiter der 21jährige Roland Piller, mit einer Schar von Sängern Chorgesänge einzustudieren und in Gottesdiensten vorzutragen. Im Ersten Weltkrieg (1914-1918) wurden viele Männer zum Kriegsdienst eingezogen. In den Jahren danach belebte sich das Chorgeschehen wieder. 1930 musste Roland Piller seine Tätigkeit wegen Krankheit beenden. 130 Jahre Chorgeschichte hat Hans Josef-Speer 2012 in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten, siehe Dokument.

| |

|

1984

In seinem Buch „Heimatliche Winterzeit“ erinnert sich Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 19191) an die Chirstmesse am 25. Dezember 1930. Früh um 4.30 Uhr läuteten schon die Glocken der Kirche Sankt Johannes in Lohmar. Der 1930 wiedergegründete... In seinem Buch „Heimatliche Winterzeit“ erinnert sich Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 19191) an die Chirstmesse am 25. Dezember 1930. Früh um 4.30 Uhr läuteten schon die Glocken der Kirche Sankt Johannes in Lohmar. Der 1930 wiedergegründete Kirchenchor hatte unter der Leitung des Organisten und Dirigenten Thomas Kappes mehrstimmige Lieder eingeübt. Der Innenraum der Kirche war mit großen Tannenbäumen geschmückt, die brennende Lichter trugen. Der Kirchenschweizer Karl Nüchel hatte Mühe die vielen Besucher unterzubringen. Lesen Sie den weiteren Ablauf in dem Dokument „Die Christmesse“. | |

|

1981

Während in Birk 2010 das 700jährige Jubiläum gefeiert wurde und Wahlscheid 2021 auf sein 900jähriges Bestehen zurückblicken kann - Wahlscheid wird 1121 als Wahlescheit zum ersten Mal in einer Urkunde des Abtes Kuno I. der Abtei Siegburg erwähnt - ,... Während in Birk 2010 das 700jährige Jubiläum gefeiert wurde und Wahlscheid 2021 auf sein 900jähriges Bestehen zurückblicken kann - Wahlscheid wird 1121 als Wahlescheit zum ersten Mal in einer Urkunde des Abtes Kuno I. der Abtei Siegburg erwähnt - , wurde in Lohmar bereits 1981 das 900jährige Bestehen als größtes Fest der Stadtgeschichte gefeiert. Die älteste, bekannte Lohmarer Urkunde stammt aus dem Jahr 1081, in der Erzbischof Sigewin dem Georgsstift zu Köln einen Grundbesitz von einem „mansus“ (ca. 30-40 Morgen Ackerland) in „Lomere“schenkte.

| |

|

2006

Warum die bekannte Lohmarer Karnevalgruppe "Lühmere Murrepinn" schon lange vor Corona nicht mehr auftrat, ist in deren Chronik festgehalten. Sie wurde 2006 mit einem letzten Auftritt dem HGV Lohmar übergeben. Zur Überraschung aller Jecken trat bei der Jubiläumsfeier der KAZI-Funken Rut-Wieß am 10. Elften 1979 eine Männergruppe auf und trug Karnevalslieder vor, die sich auf Lohmar bezogen. Sie löste wahre Beifallsstürme aus. Ihre Zugabe "Lühmere Mädche sin bang" wurde zum Hit des Lohmare Karnevals. Im Jahr der 900 Jahrfeier Lohmars 1981 schrieb Bernhard Walterscheid-Müller "Dat Lühmere Murrepinnleed" nach der Melodie "En d´r Kayjaß Nummer Null". Im Mai 1991 wurden die Auftritte zur Geschichte, als die "Murrepinn" in der Gaststätte Bergschänke beschlossen aufzuhören.

| |

|

1993

- 2020 Hatte noch im Jahr 2019 Daniel Schwamborn (Brandoberinspektor bei der Lohmarer Feuerwehr) als St. Martin hoch zu Roß den größten Sankt Martinszug in der Stadt Lohmar mit über 1000 Teilnehmern angeführt, teilte Anfang November 2020 die Waldschule... Hatte noch im Jahr 2019 Daniel Schwamborn (Brandoberinspektor bei der Lohmarer Feuerwehr) als St. Martin hoch zu Roß den größten Sankt Martinszug in der Stadt Lohmar mit über 1000 Teilnehmern angeführt, teilte Anfang November 2020 die Waldschule Lohmar in einem Schreiben an die Schuleltern mit, dass der traditionelle Martinszug leider nicht stattfindet. Der Martinszug, der seit 1926 von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wird, wurde wie andere Brauchtumsveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Damit das Brauchtum an St. Martin nicht ganz zum Erliegen kommt, feiert die Waldschule, wie auch andere Schulen und Kindergärten, den Martinstag am 11.11.2020 in ihrer Einrichtung und verteilt die Martinswecken, die von der Lohmarer Feuerwehr gespendet werden.

| |

Eine regionale Tageszeitung in den 1960-1970er Jahren brachte täglich eine Komik-Serie unter der Überschrift: „Oskar, der freundliche Polizist“. Hier wurde in Zeichnungen das gute Zusammenwirken zwischen Bevölkerung und Polizei dokumentiert. Dies... Eine regionale Tageszeitung in den 1960-1970er Jahren brachte täglich eine Komik-Serie unter der Überschrift: „Oskar, der freundliche Polizist“. Hier wurde in Zeichnungen das gute Zusammenwirken zwischen Bevölkerung und Polizei dokumentiert. Dies kann man in etwa vergleichen mit dem Polizeibeamten Ernst Penquitt, der von 1946 bis zum Jahre 1967 seine Dienste im Ort Lohmar verrichtete. Unter zunächst ärmlichen Verhältnissen wohnte die Familie zuerst im Auelsweg, später bei der Familie Steimel an der Jabach. Die damalige Polizeistation war in der ehemaligen Gemeindeverwaltung an der Hauptstraße untergebracht. Hier waren Räume für Büroarbeiten und Verwaltung, aber auch schon ein Besprechungszimmer, das auch zu Verhören benutzt wurde. Selbst ein kleines Gefängnis im Keller diente als Sicherung für Diebe und Räuber. Ernst Penquitt machte sich in seinen 21 Dienstjahren bei der Lohmarer Bevölkerung einen guten Namen. Er war stets freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend, ein Polizist zum Anfassen. Oft war er zugegen bei Festen und Veranstaltungen, sicherte die großen Fronleichnams-Prozessionen und war bei der Lohmarer Kirmes stets darauf bedacht, dass Ordnung und Sicherheit gewährleistet waren. Außerdem gab er Unterricht für Sicherheit im Straßenverkehr in den Schulen. Stets hatte er ein offenes Ohr für die Anliegen der Lohmarer Bevölkerung. Aber er konnte auch hart durchgreifen. Ernst Penquitt starb am 27.5.1975 im Alter von 68 Jahren. Beigesetzt wurde er auf dem Friedhof in Lohmar. Wer erfahren möchte, was z.B. im Juli 1947 auf einem Fest des Junggesellenvereins in Lohmar passierte und wie er sich beim Äppelklau von einigen Jungen verhielt, der liest am besten den gesamten Beitrag von Gerd Streichardt für die Lohmarer Heimatblätter.

| |

|

2015

Die Gründung des Kegelclub „Knapp do lanz“ [übersetzt: knapp vorbei] im Jahre 1926 ging der Tatsache voraus, dass in Lohmar 2 neue Kegelbahnen gebaut wurden. Zum einen die Kegelbahn des Gastwirtes Johann Schnitzler, Hotel zum Aggertal [später die... Die Gründung des Kegelclub „Knapp do lanz“ [übersetzt: knapp vorbei] im Jahre 1926 ging der Tatsache voraus, dass in Lohmar 2 neue Kegelbahnen gebaut wurden. Zum einen die Kegelbahn des Gastwirtes Johann Schnitzler, Hotel zum Aggertal [später die Schnitzlers Eck – heute Lohmarer Höfe] zum anderen die Kegelbahn der Gaststätte „zur Fähre“ an der Agger, errichtet von Gastwirt und Tischlermeister Peter Kümpel. Wer zu den ersten Mitgliedern zählte und was im Laufe der Jahre auf und neben der Kegelbahn so alles passierte, erfahren Sie in dem Beitrag von Gerd Streichardt für die Lohmarer Heimatblätter. | |

Der Fachbereich Heimatpflege und Naturschutz des HGV Lohmar hat es sich zur Aufgabe gemacht, frühzeitig Kinder und Jugendliche für die Natur und den Naturschutz zu begeistern. So wurden schon in früheren Jahren Nistkästen an Kindergärten und Schulen... Der Fachbereich Heimatpflege und Naturschutz des HGV Lohmar hat es sich zur Aufgabe gemacht, frühzeitig Kinder und Jugendliche für die Natur und den Naturschutz zu begeistern. So wurden schon in früheren Jahren Nistkästen an Kindergärten und Schulen verschenkt oder Exkursionen mit Schulklassen und Kindergärten in die Natur durchgeführt. Inzwischen werden von dort auch sogenannte „Insektenhotels“ gebaut. Verwendet werden dabei u.a. Altholz, Schilfrohr, Tannenzapfen, Lehm, Hölzer, Holzwolle, Ziegel und Drahtgeflecht. Nach eigenen Ideen erfolgte in einer Art Modulbauweise der Bau der unterschiedlichen Brutbereiche und in der Endbauphase der Zusammenbau zu einem Insektenhotel. Insektenhotels bieten diversen Insekten, wie etwa Wildbienen, Hummeln, Florfliegen, Käfer usw. Lebensraum als Brut-, Wohn- und Überwinterungsstätte. Diese finden schnell in den angebotenen Löchern oder Schilfhalmen einen Platz zur Ablage der Eier. Die Insekten betätigen sich als Bestäuber und biologische Schädlingsbekämpfer. Durch die Aufstellung von Insektenhotels bietet man den Insekten wieder einen halbwegs vernünftigen Lebensraum. Zudem schafft man dadurch ein Lehrmittel, um den Kindern die Biologie der Insekten und den dadurch erzeugten praktischen Naturschutz nahe zu bringen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung und vereinfachen das Beobachten von Insekten in der freien Natur. Die Insektenhotels wurden/werden in verschiedenen Kindergärten in Lohmar aufgestellt. Auf einer Infotafel werden jeweils Informationen zu den Insekten und ihrer Lebensweise dargestellt. | |

|

24. Januar 1991

1991 wurde aus der Gemeinde Lohmar die „mittlere kreisangehörige Stadt Lohmar“. An drei Stichtagen hatte Lohmar mehr als 25.000 Einwohner gehabt. Inzwischen hat Lohmar ca. 31.000 Einwohner. Die Stadtwerdung wurde am 24. Januar 1991 in der... 1991 wurde aus der Gemeinde Lohmar die „mittlere kreisangehörige Stadt Lohmar“. An drei Stichtagen hatte Lohmar mehr als 25.000 Einwohner gehabt. Inzwischen hat Lohmar ca. 31.000 Einwohner. Die Stadtwerdung wurde am 24. Januar 1991 in der Jabachhalle gefeiert. In einem Festakt überreichte der damalige NRW-Innenminister Dr. Herbert Schnoor die Ernennungsurkunde an den damaligen Bürgermeister von Lohmar, Rolf Lindenberg. Anwesend waren u.a. auch Dr. Franz Möller, der damalige Landrat des Rhein-Sieg-Kreises und der damalige Regierungspräsident, Dr. Franz-Josef Antwerpes. Der folgende Beitrag (s. PDF-Link) berichtet über den Festakt in Bild und Text. | |

|

11. Mai 2014

Am 11. Mai 2014 wurde im Beisein des Innenministers des Landes NRW Ralf Jäger die feierliche Enthüllung einer neuen Bronze-Skulptur am Saugässchen gefeiert. „Wir legen heute ein Stück Heimatgeschichte offen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Röger bei... Am 11. Mai 2014 wurde im Beisein des Innenministers des Landes NRW Ralf Jäger die feierliche Enthüllung einer neuen Bronze-Skulptur am Saugässchen gefeiert. „Wir legen heute ein Stück Heimatgeschichte offen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Röger bei der Enthüllung der Skulptur vor einigen Hundert Festgästen im Park Villa Friedlinde/Saugässchen. Dem vorausgegangen war der Gedanke von Paul Hoscheid und Gerd Streichart (Vorsitzender des HGV), wonach in Lohmar nur noch wenig Erinnerung an den jahrelangen Schweineauftrieb durch die Saugasse in den Lohmarer Erbenwald besteht. Vor allem vermisse man irgendwo einen Hinweis darauf. Gerd Streichhardt und Dr. Johannes Bolten starteten eine Spendenaktion und beauftragten schließlich den Bonner Künstler Friedemann Sander mit der Anfertigung der Schweine-Skulptur, siehe Dokument. Der geschichtliche Hintergrund: | |

|

2008

Mit diesem Artikel wird die Geschichte der ehemaligen Wasserburg beschrieben, die ihm 14. Jahrhundert errichtet wurde und heute in Teilen immer noch erhalten ist. Beleuchtet wird ferner das Adelsgeschlecht „von Reven“, dass die Burg 200 Jahre... Mit diesem Artikel wird die Geschichte der ehemaligen Wasserburg beschrieben, die ihm 14. Jahrhundert errichtet wurde und heute in Teilen immer noch erhalten ist. Beleuchtet wird ferner das Adelsgeschlecht „von Reven“, dass die Burg 200 Jahre bewohnte. | |

|

1898

| |

|

1960

| |

| |

| |

|

1955

Das Bild der Agger – gesehen von der Lohmarer Seite in Höhe des heutigen Campingplatzes in Richtung Troisdorfer Seite – zeigt am linken Ufer die Anfänge des Campingplatzes Lohmar, Mitte der 1950er Jahre. Beide Flussseiten waren mit einem hier nicht... Das Bild der Agger – gesehen von der Lohmarer Seite in Höhe des heutigen Campingplatzes in Richtung Troisdorfer Seite – zeigt am linken Ufer die Anfänge des Campingplatzes Lohmar, Mitte der 1950er Jahre. Beide Flussseiten waren mit einem hier nicht sichtbaren Holzsteg verbunden. Die Postkarte, Luftkurort Lohmar i. Aggertal, ist am 18.7.1962 nach Amsterdam gelaufen. Die damalige Pächterin des Campingplatzes Lohmar, Katharina Heimig, hatte sie unter der Nr. 5802/4 drucken lassen. | |

|

1930

- 1939 Eine Postkarte aus den 1930er Jahren zeigt den Park des früheren Kindererholungsheims „Haus Lohmarhöhe“. Ebenfalls aufschlussreich sind die Fotos von Gerd Streichardt aus den Archiven vom armen Kinde Jesu in Aachen. Das Kindererholungsheim ist in den... Eine Postkarte aus den 1930er Jahren zeigt den Park des früheren Kindererholungsheims „Haus Lohmarhöhe“. Ebenfalls aufschlussreich sind die Fotos von Gerd Streichardt aus den Archiven vom armen Kinde Jesu in Aachen. Das Kindererholungsheim ist in den 1920er Jahren von der Aachener „Kongregation vom armen Kinde Jesus“ am Mühlenweg in Lohmar errichtet worden war. Die Aachener Kongregation ist ein Laienschwester-Orden, der 1844 von Clara Fey gegründet wurde. Nach ihr ist die kleine Straße benannt, die von der Hauptstraße aus nach Lohmarhöhe führt. Der Orden errichtete um 1924 auch ein Schwestern-Erholungsheim am Haus Hollenberg in Donrath, aus welchem in den 1960er Jahren das Kinderdorf Hollenberg entstand. 1966 wurde das Grundstück Lohmarhöhe an die Gemeinde Lohmar verkauft und wurde inzwischen mit modernen Wohnhäusern bebaut. Die Geschichte des Parks von 1900 bis 2014 ist in dem Beitrag (Dokument) von Gerd Streichadt für die Lohmarer Heimatblätter nachzulesen. | |

|

1920

- 1929 Die Ehrentafel der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten des Turnvereins Breidt stammte in etwa aus den 1920er Jahren, der Inflationszeit, wo so manch einer seine Spareinlagen verloren hatte. Von 23 gefallenen Soldaten der Gemeinde waren alleine 14... Die Ehrentafel der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten des Turnvereins Breidt stammte in etwa aus den 1920er Jahren, der Inflationszeit, wo so manch einer seine Spareinlagen verloren hatte. Von 23 gefallenen Soldaten der Gemeinde waren alleine 14 Tote vom Turnverein Breidt zu beklagen. | |

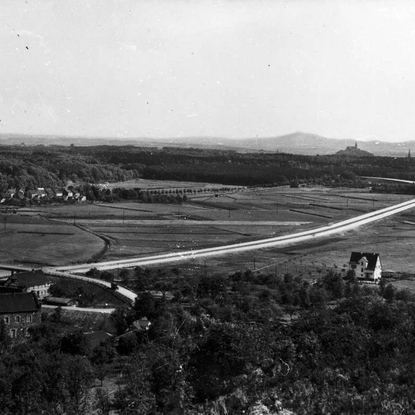

Diese Postkarte ist ein Foto mit Blick vom Ziegenberg auf Lohmar-Mitte von etwa 1937. Vorne rechts ist das Fichtenwäldchen neben der Burg in dem der „Kradepool“ (Krade = Frösche) war, ein kleiner sumpfiger Weiher, auf dem die Kirchdorfskinder im... Diese Postkarte ist ein Foto mit Blick vom Ziegenberg auf Lohmar-Mitte von etwa 1937. Vorne rechts ist das Fichtenwäldchen neben der Burg in dem der „Kradepool“ (Krade = Frösche) war, ein kleiner sumpfiger Weiher, auf dem die Kirchdorfskinder im Winter gerne Eishockey spielten. Darüber das Kirchdorf mit Pützerhof, Neuhof und Scheune des Küsterhauses und darüber am rechten Bildrand das Sägewerk Pfennig. Links neben dem Kirchturm ist das Pastorat (das Wohnhaus des Pfarrers), etwas höher die neueren Häuser des Kirchdorfes und links davor das Doppelhaus Henseler / Heß (Altenrather Str. 1/3). Weiter links ist die Altenrather Straße mit den frisch bezogenen Häusern der von Altenrath übergesiedelten Familien Eschbach (Nr. 6), Bürvenich (Nr. 8) und Ennenbach (Nr. 10). Im Hintergrund, „Auf der Hardt“, sind nur vereinzelt Häuser zu sehen, davor sind bis zur Bachstraße nur Felder, Wiesen und ein Obstbungert. | |

|

1950

- 1959 Mitte der 1950er Jahre erschien diese Postkarte der Siedlung Pützerau, im Südosten des Ortes Lohmar gelegen. Das Foto zeigt eine Teilansicht des Talwegs, der seinen Namen von der damals jährlich stattfindenden Rochusprozession, über Rotenbacher Hof... Mitte der 1950er Jahre erschien diese Postkarte der Siedlung Pützerau, im Südosten des Ortes Lohmar gelegen. Das Foto zeigt eine Teilansicht des Talwegs, der seinen Namen von der damals jährlich stattfindenden Rochusprozession, über Rotenbacher Hof und Kaldauen, nach Seligenthal hatte, des heutigen Straßenzugs Pützerau. Die Siedlungsarbeiten der „Alt-Siedlung Pützerhau“ begannen bereits 1933 mit den ersten zwei Doppelhäusern und wurde am 21.2.1935 mit den typischen Blockhäusern und einem Antrag der Bauherrschaft auf Eigentum oder Erbaurecht abgeschlossen. Die mit den Holzhäusern entstandene Siedlung wurde in Verballhornung der Trapper-Blockhütten scherzhaft „Klein-Alaska“ genannt. Die ersten Siedler der rechten Seite waren: Eheleute Jakob Müller / Eheleute Karl Kurtsiefer (1. Doppelhaus), Eheleute Wilhelm Pauli / Eheleute Johann Lüdenbach (2. Doppelhaus), Eheleute Peter Arnold / Eheleute Peter Rottländer (3. Doppelhaus), Eheleute Josef Blum / Eheleute Otto Schug (4. Doppelhaus) und das Einzelhaus der Eheleute Johann Burger (Margarete „Eta“ Burger). Auf der linken Straßenseite wurden zwischen 1950 und 1952 die ersten Doppelhäuser, dieses Mal aus Stein und Beton, gebaut. Die Eigentümer dieser Neubauten waren: Eheleute Paul Fischer / Eheleute Erich Rathmann (1. Doppelhaus), Eheleute Familie Papenfuß / Familie Dzialas (2. Doppelhaus), Familie Haller / Familie Rottländer (3. Doppelhaus), Familie Wermelskirchen / Familie Pick, die Eltern von Hans-Günter Pick (4. Doppelhaus). Heutzutage sind diese Häuser durch umfangreiche Umbaus- und Modernisierungsmaßnahmen bis auf wenige Ausnahmen kaum wiederzuerkennen. | |

|

1911

- 1912 Um 1911/12 konnte man diese Postkarte im „Hotel zum Aggertal von Johann Schnitzler Lohmar (Sommerfrische u. Ausflugsort), Fernruf: Amt Lohmar Nr. 8“ kaufen. Sie zeigt eine Ansicht etwa vom Korresgarten aus auf den Kern des Ortes Lohmar. Für die... Um 1911/12 konnte man diese Postkarte im „Hotel zum Aggertal von Johann Schnitzler Lohmar (Sommerfrische u. Ausflugsort), Fernruf: Amt Lohmar Nr. 8“ kaufen. Sie zeigt eine Ansicht etwa vom Korresgarten aus auf den Kern des Ortes Lohmar. Für die Benennung der Gebäude waren Hubert Hagen und Marieluise Nagel geb. Schopp eine große Hilfe. |

Zugehörige Bilder

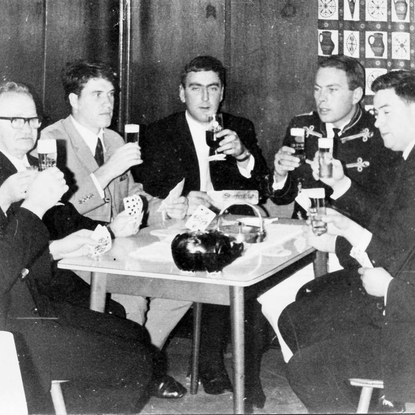

Karneval und Politik sind seit Jahrhunderten eng miteinander verknüpft. Während der fünften Jahreszeit im Rheinland wurde und wird die Obrigkeit gerne zur Zielscheibe des Spottes der Karnevalisten. 1968 war die Wahl des Gemeindedirektors Albrecht Weinrich Motto eines Karnevalswagens im Rosenmontagszug. Albrecht Weinrich war am 6. Dez. 1967 mit knapper Mehrheit von 9 : 8 Stimmen vom Rat zum neuen Gemeindedirektor gewählt worden. Als er 1980 nicht wiedergewählt wurde und durch Horst Vandersander (FDP) abgelöst wurde, schlugen nach einer Büttenrede auf der Prinzenproklamation unter dem Sitzungspräsidenten Werner Knorre die Wogen hoch. Werner Knorre hatte unter großem Jubel der Besucher erklärt, dass, wenn die Vereine das Sagen hätten, Albrecht Weinrich wiedergewählt worden wäre. Der Büttenredner Heinz Rech hatte gefragt: "Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Terroristen und einem Gemeindedirektor?" Antwort: " Der Terrorist hat Sympathisanten." Daraufhin verließen der damlige Bürgermeister Hans-Günther van Allen und der designierte Gemeindedirektor Horst Vandersander fluchtartig die Szene.

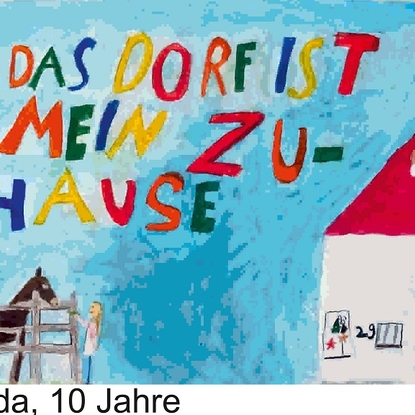

Im Herbst 2022 starteten der Heimatverein Lohmar und die Kunstschule der Stadt Lohmar ein Kunstprojekt für Kinder unter dem Motto „Was ist Heimat für mich“. Hintergrund des Projektes war, Kinder und junge Menschen für ihren Ort zu interessieren, sich Heimat zu erschließen und bestenfalls sie mitzugestalten. Die Kunstdozentin der Kunstschule Philine Fahl musste den Kindern jedoch erst mal den Begriff Heimat näherbringen. Hilfreich war, wenn sie sich vorstellten, irgendwo im Ausland im Urlaub zu sein und dann Heimweh zu bekommen. Was oder wen vermissten sie? Auf was freuten sie sich am meisten bei der Rückkehr?

Die kleinen Kunstwerke sprechen für sich. Die meisten Kinder (6 -11 Jahre) brachten mit Heimat Familie und Freunde und ihr Zuhause in Verbindung. Für einige ist Heimat auch Ort/Dorf, Nation und Verein.

Die Gemälde sind auf großflächige Planen aufgedruckt und sollten am 6. August 2023 auf dem großen Fest „Treff im Park“ im Parkgelände der Villa Friedlinde der Öffentlichkeit präsentiert werden. Leider musste die Veranstaltung wegen des schlechten Wetters abgesagt werden.

Die Damenkarnevalsgesellschaft Zweite Plöck blickt 2022 auf ihr 75-jähriges Bestehen zurück. Sie wurde am 11.11.1947 gegründet. Die Damen mit ihrer Vorsitzenden Ulrike Fingerhuth nahmen freudestrahlend bei der Karnnevaleseröffung am 11.11.2022 auf der Bühne vor dem Lohmarer Rathaus die Glückwünsche des Vorsitzendende des Vereinskomitees Lohmar, Johannes Fingerhuth, entgegen. Am Wochenende zuvor waren in der Austellung "100 Jahre Karneval in Lohmar" im Foyer des Rathaus einige Fotos der DKG aus den 1950er Jahren zu besichtigen.

"Wenn Menschen schweigen werden Steine reden..." unter dieser Überschrift sind im Haus des Heimatvereins Lohmar zwei steinerne Fundstücke ausgestellt, die zu alten Grabkreuzen gehörten. Es gelang das Gesamtbild der Grabkreuze wiederherzustellen und deren Inschriften zu rekonstruieren. Dabei handelt es sich zum einen um den 1755 mit nur 16 Jahren verstorbenen Anton Höderath vom Schöpcherhof in Scheiderhöhe und zum anderen um die 1730 verstorbene Anna Margaretha Hagens von Scherf (Scherferhof in Wielpütz).

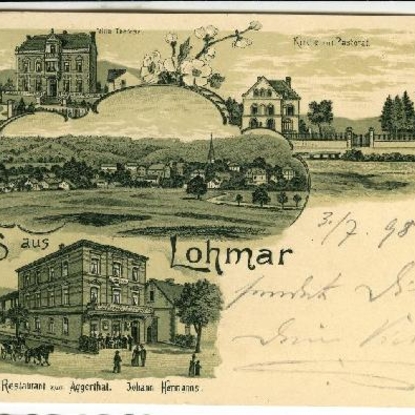

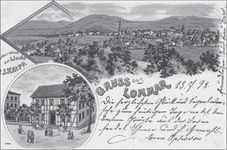

Die historische Ansichtskarte "Gruss aus Lohmar" zeigt verschiedene gezeichnete Ansichten des Ortes in schwarz-weiß: Oben rechts die "Kirche mit Pastorat", oben links Darstellungen von "Villa Esser" und "Villa Therese". Unten findet sich eine Darstellung des Hotel-Restaurants "Zum Aggerthal" von Johann Hermanns, mittig eine Ortsansicht. Die Karte wurde auf der Rückseite in der unteren rechten Ecke beschrieben, offensichtlich schrieb ein Vater an seine Tochter, und trägt das Datum 03.07.1898. Die Rückseite trägt einen Stempel der Bahnpost, als Orte sind "Cöln (Rhein)" und "Bergneustadt" angegeben. Die Karte wurde nach Hennef (Sieg) verschickt.

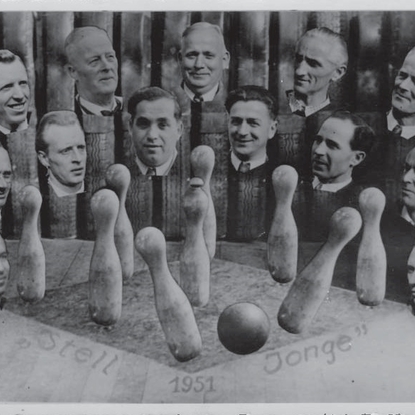

Nach einigen Jahren losem Zusammenseins hat sich aus diesem Kreis 1951 der KirchstraßenKegelklub „Stell Jonge“ gebildet. Es waren eigentlich keine stillen Jungen, sondern es ging mit viel Alkohol, Späßen, Liedern und Witzen immer hoch her in diesem Klub. Das Klublokal war das Gasthaus „Zur alten Fähre“, damals unter dem Pächter Karl Weyer.

Auf dem Foto sitzt der letzte Lohmarer Besenbinder und Korbflechter Johann Eykamp um 1895 vor seinem Haus in Sottenbach. Hinter ihm rechts steht seine Ehefrau Gertrud, die anderen sind wahrscheinlich Familienangehörige. Nach verbürgten Angaben wohnte er 1900 mit seiner Familie im Holzbachtal unterhalb von Lohmarhohn.

Johann Eykamp wurde am 20.7.1845 in Altenrath geboren. Sein Vater war der Leinenweber Peter Eykamp aus Menzlingen, der Sybilla Pier aus Altenrath geheiratet hatte. Johann Eykamp war der älteste von fünf Kindern. Er war von Beruf Korbmacher und heiratete die am 20.11.1839 in Altenrath geborene Gertrud Straeßer. Mit ihr hatte er einen Sohn Johann, der etwa 1868 in Menzlingen geboren wurde. Das heißt, dass er zunächst in Menzlingen bei Rösrath gewohnt hatte. Seine Ehefrau Gertrud starb mit 77 Jahren am 9.1.1917 in Lohmar. Er ist mit 80 Jahren am 15.6.1926 ebenfalls in Lohmar gestorben. Sibilla Wacker geb. Küpper, die bis zu ihrer Heirat auf dem Gut Lohmarhohn lebte, erzählte ihrem Enkel Raimund Schüller, dass „de Eekamp“ in einem stets reich mit Blumen umgebenen Holzhaus der ehemaligen Erzgrube „Moritz“ in der Nähe der Holzbachmündung in den Auelsbach wohnte und dass er immer mehrere Hosen übereinander trug, weil er meist bei seiner Arbeit auf dem Boden gesessen saß.

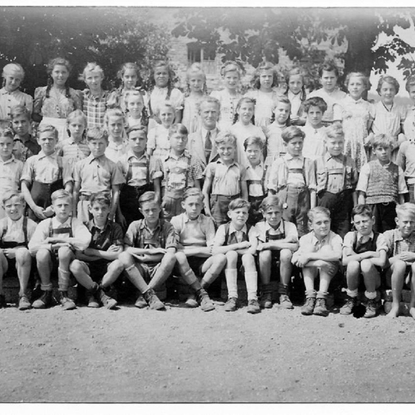

Das Foto ist vor dem alten Schulgebäude in der Kirchstraße (heute Lidl-Parkplatz) gemacht worden. Von links nach rechts und von oben nach unten: 1. Reihe: Kaplan Josef Hoppe, Luci Keuler, Elisabeth Schüller, Else Zimmermann, Anna Berg, Elisabeth Funken, Annemarie Klein verh. Ginster, Liesel Schneider, Maria Krieger, Maria Emmerich verh. Eschbach, Gertrud Müller und Lehrerin Gertrud Wingensiefen 2. Reihe: ? Arnold, Hans Schug, ? Wielpütz, Josef Büscher (Sohn von Peter Büscher, Ziegelfeld), Josef Rösing, Arno Deurer, Wilma Boddenberg, Margarete Hagen verh. Klug, Elisabeth Müller verh. Klein, Käthi Schönenborn verh. Löhrer und Elisabeth Deurer. 3. Reihe: Heinz Hagen, Margarete Rottländer, Käthi Kurtsiefer, Elli Weingarten verh. Dienemann, Else Ramme, Gertrud Grünacher, Doris Harnisch, Margarete Kurtsiefer verh. Lüdenbach, Gerta Kurtsiefer verh. Meng, Magda Kuttenkeuler, Hanni Kurtsiefer und Peter Schneider. 4. Reihe : Günter Boddenberg, Josef Harnisch, Hermann Moßbach (Jabachhof), Ludwig Bouserath, Hans Josef Eich, Friedrich Lüdenbach, Gerd van Goch, Josef Schneider, ? Deurer, ? Jaguschewski, Heinz Ramme (Bruder von Richard Ramme, Kirchstraße), Paul Miebach, ? Gorissen und Karl Weiß.

Die Armaturenfabrik Johann Fischer in der Hermann-Löns-Straße war damals der größte Industriebetrieb in Lohmar und hatte 1945 etwa 1000 Mitarbeiter. Auf dem Foto von etwa 1935 ist die Belegschaft dieser Zeit zu sehen: