Lohmar - Kirchdorf Ortsteil

Information

Adresse

Kirchstraße53797 Lohmar

Karte

| Längengrad: | 7.2060168 |

| Breitengrad: | 50.8406454 |

Wir benötigen Ihre Zustimmung, um die Karte von OpenStreetMap zu laden!

| Zuletzt angesehen: | 21.04.2024, 16:44 |

| Bisher angesehen: | 1543 mal |

Querverweise

Zugehörige Dokumente

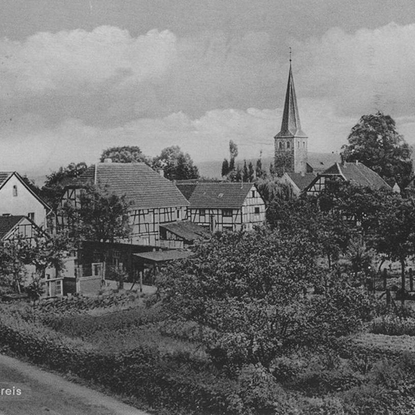

Die Kirche mit dem rund 35 Meter hohen Turm steht inmitten einer Gruppe reizvoller Fachwerkhäuser im sogenannten Kirchdorf, das lange Zeit als der älteste Kern von Lohmar galt. Auf dem Foto, etwa Ende der 1930er Jahre, ist der Pützerhof und der... Die Kirche mit dem rund 35 Meter hohen Turm steht inmitten einer Gruppe reizvoller Fachwerkhäuser im sogenannten Kirchdorf, das lange Zeit als der älteste Kern von Lohmar galt. Auf dem Foto, etwa Ende der 1930er Jahre, ist der Pützerhof und der Neuhof zu sehen. Seit Mitte der 60er Jahre ist der Turm außen verputzt. Die bittere Erkenntnis, dass die Luftverunreinigungen (CO2) den Steinzerfall an historischen Gebäuden ganz besonders begünstigt, hatte sich bereits vor dieser Zeit eingestellt. Der Eingang, ein schlichtes Stichbogenportal, trägt die Jahreszahl 1778 der Errichtung des Turms im Schlussstein. Damalige Maßnahmen beim Verputzen zur Steinfestigung reichten wahrscheinlich nicht aus, denn der Turm und das Langhaus wurden 2006 - 2011 komplett saniert.

| |

|

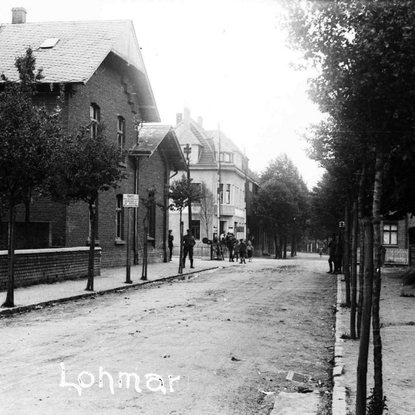

1910

- 1912 Ecke Kirch- und HauptstraßeEcke Kirch- und Hauptstraße Dort, wo ab 2006 das Projekt „Lohmarer Höfe“ begonnen und ab Ende 2008 teilweise bezogen wurde, errichtete vor rund 110 Jahren der Altenrather Johann Hermann gegenüber der Gastwirtschaft Peter Josef Knipp – auf der anderen Seite der Kirchstraße – das... Dort, wo ab 2006 das Projekt „Lohmarer Höfe“ begonnen und ab Ende 2008 teilweise bezogen wurde, errichtete vor rund 110 Jahren der Altenrather Johann Hermann gegenüber der Gastwirtschaft Peter Josef Knipp – auf der anderen Seite der Kirchstraße – das Hotel Hermanns in der dreigeschossigen Bauweise, wie auf dem Foto ersichtlich. Um 1910/1912 ist das Haus auf Postkarten als „Hotel zum Aggertal“ genannt, im Zweiten Weltkrieg wurde es zerstört und um 1950 als „Hotel Schnitzler“ wieder aufgebaut. Bevor das Grundstück wie oben beschrieben bebaut wurde, ist das Gebäude noch als Gaststätte und das Areal nach dem Abriss des Gebäudes als Interimsparkplatz genutzt worden. Auf der linken Straßenseite ist die Gastwirtschaft bzw. das Hotel „Zur Linde“ zu erkennen. Zur Zeit der Aufnahme um 1928 war Wilhelm Heere (Konzession 3.6.1927) der Besitzer dieser Gast- und Schankwirtschaft. Beide Gebäude hatten einen großen Saal mit Bühne, in dem bei Feierlichkeiten die Vereine ihre Karnevalsveranstaltungen, Kirmesbälle, Tanzvergnügen etc. abgehalten haben.

|

Zugehörige Bilder

1968 malte Raimund Schüller die Ansicht des Lohmarer Kirchdorfes auf eine Wand im alten Pfarrheim.

Im Gebäude des alten Pfarrheims neben der Kaplanei in der Kirchstr. war zu einem späteren Zeitpunkt das Wasserwerk untergebracht. In den 60er und 70er Jahren probte der Kirchchor in den Räumen und auch der Chor „We All“ (später „Da Capo“) entstand hier. Die Pfadfinder nutzen ebenfalls die Räumlichkeiten und es wurde auch eine Jugend-Disco veranstaltet oder Filmnachmittage organisiert.

2003 mussten mehrere Gebäude an der Kirchstr. wegen dem geplanten Neubau des Lidl-Marktes abgerissen werden. Darunter die alte Schule, das spätere Feuerwehrhaus und auch das Pfarrheim.

Das Foto zeigt die Kirchstraße mit dem Bahnhofsgebäude im Jahr 1918/19 in Höhe des Hotel Restaurant „zum Aggertal“ von Johann Hermanns in Lohmar. Nach den Waffenstillstandsbedingungen war das Amt Lohmar in einem Radius von 30 Kilometer um Köln Besatzungsgebiet für die alliierten Truppen. Zunächst kamen am 12. Dezember die ersten englischen Soldaten, am 13. und 14. Dezember 1918 Kanadier und als das Waldbarackenlager für die Besatzungstruppen im heutigen Ziegelfeld 1919 gebaut war, folgten denen englische, französische und marokkanische Besatzungssoldaten. Halbverdeckt von den Bäumen am Straßenrand sieht man englische Besatzungssoldaten des Regiments „The Queens“.

Von Ende November 2011 bis Anfang 2012 beobachtete Georg Blum aus seinem Wohnzimmerfenster in der Altenrather Straße 1 auf der Windrose und dem Wetterhahn der katholischen Kirche Sankt Johannes in Lohmar eine von morgens 8 Uhr an ständig wachsende Zahl von Staren. Mit einem 800-mm Objektiv mit zweifachem Konverter, als 1600 mm Brennweite fotografierte er die Versammlung aus einer Luke des Dachgeschosses. Etwas problematisch dabei waren die Luftschlieren durch die Warmluft aus den Heizungen, die Unschärfen auf dem Foto erzeugen.

Das „Kleins Büdchen“ für Obst, Gemüse und Süßigkeiten in der Kirchstraße zwischen Haus Knipp und „Hotel zur Linde“ ist hier im Jubiläumsjahr 1952 fotografiert.

Schon seit 1927 verkauften Wilhelm („de Trappe Wellem“ aus Sottenbach) und Lena Klein Obst und Gemüse in einem kleinen Büdchen in der Kirchstraße. Zu ihrem 25-jährigen Geschäftsjubiläum hatten sie das alte kleine Büdchen abgerissen und ein größeres errichtet, das auf dem Foto zu sehen ist. Wilhelm Klein hatte ein „Tempo-Dreirad“, mit dem er dreimal wöchentlich nach Bonn zum Markt fuhr, um frische Ware einzukaufen. Er machte auch kleinere Transporte – sogar bis ins Sauerland hinein – mit seinem Fahrzeug. Leider verstarb er sehr früh am 9.9.1953 im Alter von 53 Jahren.

Als Lena Klein wegen Krankheit das Geschäft 1959 aufgeben musste, führte bis 1962 die Familie Herchenbach das Büdchen weiter. Josef Herchenbach hatte nach dem Tod von Wilhelm Klein mit Lena Klein die Fahrten zum Bonner Markt gemacht. Danach kaufte Heinrich Eschbach das Büdchen und betrieb es in eigener Regie bis etwa 1968/69. Dann verkauften sie es weiter an eine Firma für Sicherheitsbekleidung bis es 1979 dem Neubau Ecke Hauptstraße/Kirchstraße weichen musste.

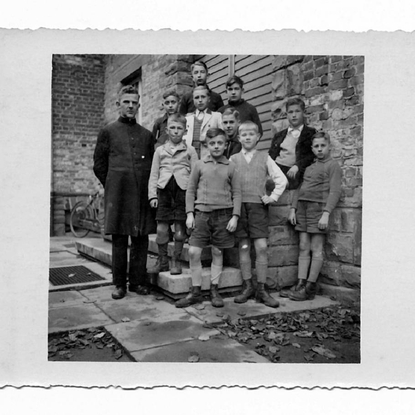

Hier steht ein Teil der Messdiener von Lohmar 1938 mit Kaplan Müller vor dem Pfarrheim in der Kirchstraße. Das Pfarrheim war an die Kaplanei angebaut – beide sind noch unverputzt. Bis um das Jahr 2000 war in den Gebäuden das Wasserwerk untergebracht. Heute ist dort der Lidl-Parkplatz.

Auf dem Foto erkennt man: 1. Friedrich Ramme, 2. Kaplan Rudolph Müller (von 1938-1950 Kaplan in Lohmar), 3. Willi Pape, 4. Erwin Henseler, 5. Hans Höndgesberg, 6. Josef van der Viefen, 7. Josef Lohmar, 8. Richard Krauthäuser, 9. Gottfried Würz, 10. Erich Krauthäuser und 11. Arthur Höck.

Kaplan Wilhelm Gabriel Graf (von Juni 1932 bis Frühjahr 1933 Kaplan in Lohmar) war sehr beliebt und in der Jugendarbeit sehr kreativ. Er hatte in seinem kurzen „Gastspiel“ in Lohmar in der Katholischen Jugend eine Puppenspielergruppe gegründet. Die Jugendlichen hatten sich dafür ihre Puppen und das Theater selbst hergestellt. Am 18. Januar 1933 war die erste Vorstellung mit „Kölsch Hennesje“.

Wahrscheinlich vor oder nach einer Aufführung im Frühjahr 1933 hatten sich die Akteure für ein Erinnerungsfoto im Pfarrgarten fotografieren lassen: Von links nach rechts: Kurt Mahlberg, Peter Kümmler, Theo Schopp, Josef Schönenborn, Kaplan Wilhelm Gabriel Graf, Willi Kudla, , ... Müller, Fritz Roland und Josef Frembgen.

Das Bild aus den 1920er Jahren zeigt die Kirchstraße mit Kirchdorf von der Burg aus gesehen, rechts Haus Müller, dann Nebengebäude des Pützerhofes, links der Pfarrgarten mit Obstwiese. Wie das Foto noch zeigt, kann man besonders gut die einst direkte, axiale Verbindung der Burg mit dem Kirchdorf Lohmar erkennen, die seit dem Bau der Reichsautobahn Köln – Frankfurt Mitte der 1930er Jahre brutal zerschnitten ist.

Neben dem Kirchdorf nannte das Nachbarrecht von 1767 zwei weitere Ortsteile für das Dorf Lohmar, das Ober- und das Unterdorf mit rund 160 Seelen in etwa 50 Häusern. Im Kirchdorf befanden sich um 1700 neben der Pfarrkirche und dem Pastorat (Wiedenhof), das Küster- und Schulhaus, das Fährhaus (wurde später, etwa 1850 erbaut), die Burg, der Bachhof, der Pützerhof, der Neuhof und der Fronhof. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts fand dort eine rege Bautätigkeit statt. Das Küsterhaus mit der Schule wie auch andere Pastoratsgebäude wurden 1744, da der bauliche Zustand sehr zu Wünschen übrig ließ, vor allem zugunsten der Errichtung eines neuen Pfarrhauses, das wir links im Bild sehen, geschliffen. An der Finanzierung beteiligten sich alle Bewohner des Kirchspiels und auch die freien Höfe.

Erst Jahre später am 17. Dezember 1937 wurde die Lohmarer Burg und der Bachhof vom übrigen Kirchdorf durch den Bau der Reichsautobahn Köln – Frankfurt abgetrennt und auf immer zerschnitten. Um die alte Verbindung von Lohmar nach Altenrath wiederherzustellen, entstand weiter südlich eine neue Brücke über Autobahn und Agger.

Die Fotografie Mitte der 1930er Jahre zeigt eins der vielen Wegekreuze im Ort Lohmar. Bei dem Wegekreuz handelt es sich um ein Sandsteinkreuz mit floralen Ornamenten auch an den Seiten. Es steht auf einem Sockel mit einem Abschlussprofil und einem Inschriftblock, mit aufgesetzter Abschlusshaube, integrierter Konsole und aufgesetztem Kreuzfuß. Die Kreuzbalken sind verhältnismäßig schlank und zum Zeitpunkt der Aufnahme ohne Corpus Christi verziert. Der Korpus ist Mitte der 1980er Jahre erneuert worden. Das Kreuz steht inmitten einer Lindenbaumgruppe (Dreiergruppe) und ist im Mai 1866 errichtet worden. Als einziges Kreuz der Lohmarer Wegekreuze ist die Werkstatt festgehalten in der es hergestellt wurde, nämlich J. Olzem aus Bonn.

Inschrift lautete: „Zur Erinnerung des bitteren Leiden und Sterben unseres Herrn Jesu Christ und zum Troste der Verstorbenen ist dieses Kreuz errichtet worden von der Burg zu Lohmar im Mai 1866 J. Olzem a. Bonn“ Der Standort des Wegekreuzes war unmittelbar gegenüber der Zugangsbrücke zur Vorburg und lag an der Straße, die geradewegs durch das Kirchdorf verlief und dieses mit der Burg verband. An dieser markanten Stelle darf das Wegekreuz wohl auch als Prozessionskreuz angesehen werden, (z.B. der Bittprozessionen durch die Fluren und Felder des Dorfs, bei denen Station gemacht wurde und Gottes Segen für die kommende Ernte erbittet wurde) da es eine Sakramentsnische mit auskragender muschelförmiger Altarkonsole hat. Heute, wo die Burg durch den Bau der Reichsautobahn Köln – Frankfurt vom übrigen Kirchdorf abgetrennt und auf immer zerschnitten ist, macht den einst idyllischen Ort mit dem Zusammenspiel aus Baumgruppe und Wegekreuz direkt an der Autobahn nicht mehr sehenswert, zumal das Wegekreuz sich z.Zt. in einem erbärmlichen Zustand befindet.

Weit weniger im Bewusstsein der Bevölkerung und kommunalpolitischer Kräfte ist aus dem Bereich der Baudenkmalpflege die Bedeutung jener zahlreichen über das Land verstreuten Zeugen von Geschichte, Religion, Volksglaube und Erinnerungen verankert, wie Wegekreuze, Grenzsteine, Feldmarken, Fußfälle, Votivbilder, Mahnmale und Grabsteine. Und doch sind gerade die „kleinen“ Denkmäler und die Notwendigkeit ihres Schutzes außerordentlich wichtig, sie zu erhalten und zu pflegen. Da Wegekreuze meistens im Privateigentum stehen und nach mehrfachem Generations- oder Eigentumswechsel leicht in Vergessenheit geraten, ist es von Seiten der Denkmalpflege wichtig, durch fachliche Beratung, die Eigentümer zum Schutz des Denkmals anzuhalten und das unmittelbare Interesse an der Erhaltung zu wecken. Deutlich ist der Stacheldrahtzaun als Begrenzung der Autobahntrasse zu erkennen. Im Hintergrund die Pfarrkirche mit dem Pfarrhaus (erbaut 1896) und rechts ein Teil des Kirchdorfs.

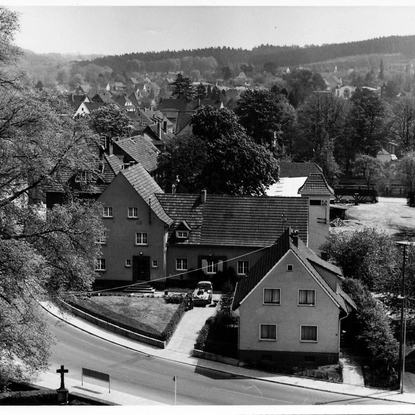

Das Foto wurde im Mai 1965 von der Kirche aus auf das Küsterhaus und die Kaplanei gemacht. Vorne rechts, traufseitig zur Straße, ist das Wohnhaus der Familie Peter Kümpel und dahinter der Bauhof der Baustofffirma Josef Knipp. Vorne mit dem Giebel zur Straße hin ist das Küsterhaus (Kirchstraße 21), das Anfang der 1950er Jahre gebaut wurde. In ihm wohnte der Küster Thomas Kappes mit seiner Familie. Dahinter sieht man die Kaplanei mit dem Anbau des Pfarrheims. Die Kaplanei ist mit einer Spende von Ludmilla Böttner („et Aggerburchs Milla“) 1935/36 gebaut worden. Ab Anfang der 1980er Jahre war dort das Wasserwerk untergebracht. Hinter der Kaplanei kann man noch die Dächer der alten Volksschule erkennen. Außer dem Küsterhaus und dem Haus Kümpel ist der ganze Komplex, einschließlich dem Bauhof und der Häuser Knipp, Ende 2003 abgerissen worden, um dort den Lidl-Markt zu errichten.

Diese Fotografie zeigt das Lohmarer Kirchdorf in den 1950-60er Jahren, eine Perle für den Denkmalschutz, als Ensemble aus südwestlicher Sicht. Immer wieder berichten Geschichtsquellen von diesen einzelnen Fachwerkhöfen, deren Altersbestimmung und baulichen Besonderheiten, über den Verlauf und die Veränderung der Straßenführung zur Burg, oder von Kuriositäten aller Jahrhunderte dieses Dorfteils. Im Vordergrund von links nach rechts: Haus Müller, der Pützerhof mit Nebengebäude, der Neuhof und im Hintergrund die katholische Kirche unverputzt.

Das Pastorat ist das Wohnhaus des Pfarrers – hier auf einem Foto von 1968. Es befand sich in der Kirchstraße hinter der Pfarrkirche und war vom Kirchenvorplatz durch eine Mauer getrennt. Unter Pfarrer Düsterwald ist das stattliche Haus 1896 gebaut worden; die Stallungen hat man 1908 angebaut. Als Pfarrer Paul Josef Düsterwald im Januar 1923 in den Ruhestand ging, wollte er nicht aus dem Pfarrhaus ausziehen. Deshalb musste sein Nachfolger, Pfarrer Johannes Hellen im alten kleinen Küsterhaus wohnen. Pastor Hellen war darüber so gekränkt, dass sich sein angeschlagener Gesundheitszustand weiter verschlechterte, so dass er am 15.7.1925 starb. Pfarrer Düsterwald schied am 19.12.1926 mit 87 Jahren aus dem Leben. Ende der 1970er Jahre musste das Pfarrhausr dem Bau des Pfarrzentrums weichen.

Von der Hauptstraße kommend war die rechte Seite der Kirchstraße – wie das Foto zwischen 1896 und 1900 zeigt – noch unbebautes freies Feld. Links ist das Gebäude der Volksschule Lohmar von 1856/57 (heute Lidl-Parkplatz) mit Toilettenhaus im Hintergrund. Daneben das 1819 gebaute Küsterhaus, in dem bis 1857 der jeweilige Küster, der auch gleichzeitig Lehrer war, Unterricht erteilte. Es wurde im Herbst 1954 abgerissen.

Dann sieht man den mit einer Mauer umgebenen Fronhof (die Gebäude sind nur ganz schwach zu erkennen), auf dem einige hohe Fichtenbäume stehen. Der Fronhof wird erstmalig 1131 als zum Cassiusstift in Bonn (heute Münsterkirche) gehörig erwähnt. In einem erhaltenen Weißtum von 1555 werden ausführlich die Rechte und Pflichten des Fronhofpächters beschrieben. Durch Verputzen, Verkleiden und Anbauten ist heute leider nichts mehr von dem ursprünglichen Haus zu erkennen. Bis vor einigen Jahren war er im Besitz der Familie Vogt, die früher dort ein Dachdecker- und Sanitärbetrieb und ein Haushaltswarengeschäft hatten.

Neben dem Fronhof sind – ebenfalls von einer Mauer umgeben und mit Fichten bestanden – der Friedhof und dahinter die Pfarrkirche zu sehen. Am rechten Bildrand erkennt man das 1896 neu gebaute Pastorat, die Wohnung von Pfarrer Paul Düsterwald.

Zugehörige Begebenheiten

|

27. Juni 1943

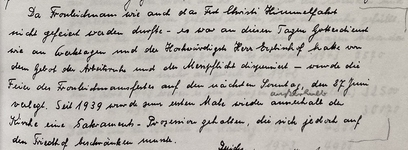

In der Nazizeit wurde 1939 verboten, mit Sakramentsprozessionen durchs Dorf zu ziehen. Unter dieses Verbot fiel auch die Fronleichnamsprozession. Am 60. Tag nach Ostern – am zweiten Donnerstag nach Pfingsten – feiern die Katholiken seit Jahrhunderten... In der Nazizeit wurde 1939 verboten, mit Sakramentsprozessionen durchs Dorf zu ziehen. Unter dieses Verbot fiel auch die Fronleichnamsprozession. Am 60. Tag nach Ostern – am zweiten Donnerstag nach Pfingsten – feiern die Katholiken seit Jahrhunderten das „Fest des heiligsten Blutes und Leibes Christi“. Schon 1279 zog die Prozession durch Köln, bei der das geweihte Brot in einer Monstranz durch die Straßen getragen wird. In der handschriftlich verfassten Pfarrchronik der Pfarrei Lohmar berichtet Pfarrer Wilhelm Offergeld, dass 1943 das Fronleichnamsfest auf den nächsten Sonntag, den 27. Juni verlegt wurde. Zum ersten Mal seit 1939 wurde außerhalb der Kirche wieder eine Sakramentsprozession abgehalten, die sich jedoch auf den Friedhof beschränken musste. | |

Wenige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg veranstaltete der Lohmarer Kirchenchor St. Cäcilia Karnevalssitzungen zunächst im Pfarrsaal (heute Lidl Parkplatz Kirchstraße) und später im Saal Hotel "Zur Linde". Die Sitzungen wurden durch eigene Kräfte... Wenige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg veranstaltete der Lohmarer Kirchenchor St. Cäcilia Karnevalssitzungen zunächst im Pfarrsaal (heute Lidl Parkplatz Kirchstraße) und später im Saal Hotel "Zur Linde". Die Sitzungen wurden durch eigene Kräfte gestaltet. Die Nachfrage war groß und der Saal meistens zu klein, um alle Besucherwünsche zu erfüllen. | |

In der Februar Revolution 1848 in Frankreich wurde der König zur Abdankung und zur Flucht gezwungen und die Zweite franz. Republik ausgerufen. Die Nachricht vom gelungenen Aufstand in Frankreich setzte die "März-Revolution" in Deutschland in Gang.... In der Februar Revolution 1848 in Frankreich wurde der König zur Abdankung und zur Flucht gezwungen und die Zweite franz. Republik ausgerufen. Die Nachricht vom gelungenen Aufstand in Frankreich setzte die "März-Revolution" in Deutschland in Gang. In Lohmar war in dieser Zeit Josef Busbach Bürgermeister (1840 – 1851). Er hatte das Bürgermeisteramt von Haus Rottland in Donrath in den Frohnhof – eines der ältesten Gebäude im Kirchdorf in Lohmar - verlegt. Von Ereignissen in Lohmar, die er als 11jähriger um 1848/49 erlebt hatte, erzählte der 93jährige Jakob Gerhards 1930 dem Lehrer Karl Schmidt. Bernhard Walterscheid Müller hat sie in der Schulchronik festgehalten: „Es war an einem Märztag, als das sonst so ruhige, friedliche Leben im Dorf in Unruhe und Bewegung geriet. Schon den ganzen Morgen hatten sich Gruppen von Männern auf der Straße versammelt, um schlimme Nachrichten von draußen zu diskutieren. Am Abend sollte im Gasthof „Zum Schwanen“ im alten Backeshof neben dem heutigen neuerbauten Schwanenhof (2020 wurde die Gaststätte endgültig geschlossen) eine Zusammenkunft alter Männer stattfinden. Die Gebrüder van der Vieven würden als die führenden Demokraten des Dorfes sprechen. Mit Anbruch der Dunkelheit gingen die Männer, teils mit Gewehren bewaffnet, zum Lokal. Einige wurden von ihren Frauen begleitet, die ihre „Helden" aufzuhalten trachteten. Auf dem Tisch stand einer der Gebrüder van der Vieven, von Beifall häufig unterbrochen, lautstark über Freiheit, Mitverantwortung in Staat und Gemeinde und über den drillhaften preußischen Kommiß sich auslassend. Frauen und Jugendliche standen draußen an den Fenstern, ergriffen lauschend. Drinnen war die Stimmung dem Siedepunkt nahe. Der Sturm auf das Siegburger Zeughaus 1849 ging von einer etwa 100 Mann starken Truppe aus Bonn aus und endete in einem Fiasko. Im Zeughaus lagerten Waffen, deren man sich bemächtigen wollte, um die Errungenschaften der Revolution zu verteidigen. Kurz nachdem die Freischärler das rechtsrheinische Gebiet betreten hatten, wurden sie von Dragonern widerstandslos in alle Himmelsrichtungen zersprengt.

| |

|

April 1933

Damals war noch bis in die 1960er Jahre hinein der Einschulungstermin immer nach den Osterferien. Lehrer Fritz Nußbaum hat vor der Kath. Volksschule in Lohmar in der Kirchstraße bei der Einschulung Ostern 1933 für das 1. und 2. Schuljahr ein Foto zur... Damals war noch bis in die 1960er Jahre hinein der Einschulungstermin immer nach den Osterferien. Lehrer Fritz Nußbaum hat vor der Kath. Volksschule in Lohmar in der Kirchstraße bei der Einschulung Ostern 1933 für das 1. und 2. Schuljahr ein Foto zur Erinnerung machen lassen. Die Volksschule war zunächst ein einzelner roter Backsteinbau. Er stand dort, wo heute die Ausfahrt vom Lidl-Parkplatz auf die Kirchstraße führt. Vorher hielt der Küster, der auch Lehrer war, den Unterricht in seiner Wohnung ab. Da aber die Küsterwohnung für die wachsende Schülerzahl zu klein geworden war, wurde 1856/57 dieses Schulgebäude errichtet. Es enthielt unten zwei Klassenräume und oben zwei Lehrerwohnungen. Der Schulhof war zu die dieser Zeit die unbefestigte Kirchstraße, und hinter dem Schulgebäude waren die Gärten der Lehrer. Um 1900 wurde auch dieses Gebäude zu klein, so dass man westlich daneben 1907/08 ein weiteres Gebäude mit einem dritten Klassenraum und einer dritten Lehrerwohnung errichtete. Diese beiden Gebäude hat man später mit einem Eisentor verbunden. Die vier Kastanienbäume auf dem Schulhof sind im November 1910 gepflanzt worden; man kann davon ausgehen, dass damit gleichzeitig die Lehrergärten zum Schulhof umfunktioniert wurden. |