Familien

Enthaltene Objekte

Dokumente

Es gab auch in Lohmar und in Wahlscheid Familien, die sich in den Jahren von 1846-1884 aufmachten, um in das gelobte Land „Amerika“ zu kommen. So hat sich auch Michael Schiffbauer aus Schönrath im Jahre 1851 mit seiner Familie auf den langen,... Es gab auch in Lohmar und in Wahlscheid Familien, die sich in den Jahren von 1846-1884 aufmachten, um in das gelobte Land „Amerika“ zu kommen. So hat sich auch Michael Schiffbauer aus Schönrath im Jahre 1851 mit seiner Familie auf den langen, beschwerlichen Weg in die neue Heimat gemacht. Er erreichte schließlich am 4. November 1851 mit dem Zweimastschoner „Clotilde“ den Hafen von New York. Mehr erfahren Sie in dem folgenden Beitrag. Hier finden Sie auch eine Auflistung der Auswanderer-Familien. | |

Die alte Fachwerkhofanlage in Hammerschbüchel steht unter Denkmalschutz. 1939 kauften Peter und Rosa Schmitz den Hof von den Geschwistern Gippert. Die Familie Schmitz stammte aus dem Heckenbacher Ländchen im Kreis Ahrweiler. Sie mussten ihren... Die alte Fachwerkhofanlage in Hammerschbüchel steht unter Denkmalschutz. 1939 kauften Peter und Rosa Schmitz den Hof von den Geschwistern Gippert. Die Familie Schmitz stammte aus dem Heckenbacher Ländchen im Kreis Ahrweiler. Sie mussten ihren heimatlichen Hof in Oberheckenbach aufgeben, als das Hitlerregime 12 Dörfer mit 2440 Einwohnern in der Eifel für einen Luftwaffenübungsplatz räumen ließ. In Hammerschbüchel fanden sie als selbstständige Landwirte ein neues Zuhause. In den 1950er und 1960er Jahren baute die Familie Schmitz einen neuen Hof. Der älteste Sohn Rudolf übernahm 1970 die Landwirtschaft. 2001 musste er aus gesundheitlichen Gründen die Landwirtschaft aufgeben.

|

Bilder

1906 zog Franz Ramme mit seiner Familie und seinen beiden Brüdern Konrad und Heinrich von Essen-Borbeck nach Lohmar. Sie rodeten auf der Pützerau – etwa dort, wo heute der Reitstall ist – ein Stück Wald und bauten sich da ein Haus, das heute noch vorhanden ist. Franz Ramme hatte noch in Essen Caroline Ramme, geb. Boß, die Witwe seines 1904 verstorbenenBruders Carl, geheiratet, die fünf Kinder, Karl, Caroline (im Kindesalter gestorben), Paula, Helene und Heinrich, mit in diese Ehe brachte. In Lohmar hatte Franz Ramme mit seiner Ehefrau Caroline, geb. Boß dann noch vier weitere Kinder, nämlich Franz (geb. 1906),Elisabeth (geb. 1908), Konrad (geb. 1910) und Änne (geb. 1913). Siehe auch W. Pape, Die Gartenbaufirma Ramme in Lohmar, in: LHBL Heft 23, 2009, Seite 78 ff.

Auf dem Foto, das etwa 1924/25 hinter ihrem Haus am Waldrand aufgenommen wurde, ist Franz Ramme mit seiner Frau und den acht Kindern zu sehen: Jeweils von links nach rechts in der hinteren Reihe Elisabeth, verh. Bauer; Heinrich; Konrad (gefallen, Vater von Betty Sprießersbach, geb. Ramme); Paula, verh. Hinze und Karl, der

später geistig verwirrt war; vorne Helene, verh. Rottländer; Franz Ramme sen. (Vater); Änne, verh. Rötzel; Caroline Ramme, geb. Boß (Mutter) und Franz jun.

Auf dem Foto ist die Familie Böttner aus dem Görreshof, auch Jörgeshof – heute Böttnerhof – in Donrath vor 1897 zu sehen.

Die drei stehenden Erwachsenen im Hintergrund sind in der Mitte Peter Josef Böttner (geb. 1869) und an seiner linken Seite seine Frau Margarethe, geb. Klein (geb. 1868); an seiner rechten Seite steht seine Schwägerin Anna Katharina Schneider, geb. Klein (geb. 1861). Vor Peter Josef Böttner sitzend ist seine Schwiegermutter Elisabeth Klein, geb. Lange (geb. 1834).

Der Böttnerhof war vorher ein Kleinhof. Peter Josef Böttner aus der Böttnerfamilie in Halberg hatte in die Familie Klein hineingeheiratet. Die Kinder auf dem Foto sind von links nach rechts Elisabeth Böttner (geb. 1892), die später Wilhelm Balensiefer geheiratet hatte – die Eltern des jetzigen Hofbesitzers Ludwig Balensiefer –, Maria Böttner (geb. 1898), die Peter Jakobs geheiratet hatte und Katharina Böttner (geb. 1894), die ehelos geblieben war.

Am 7.7.1913 hat sich Maria Eimermacher, geb. Brungs, die Großmutter unseres Autors Hans Heinz Eimermacher, mit ihren Kindern auf der Hardt in Lohmar fotografieren lassen. Von links nach rechts sind zu sehen:

Margarethe (et Gretche) Eimermacher, verh. Krauthäuser, Paula Eimermacher, verh. Tütenberg, Maria Eimermacher, geb. Brungs (Mutter) und Josef Eimermacher. Der Stammbaum Eimermacher, der 1680 in Overath beginnt, hat bis heute viele „Zweige“ zwischen Overath und Lohmar getrieben. Die Familie Brungs war seit Urzeiten auf der Kuttenkaule ansässig.

Etwa 1904 hat sich Johann Josef Hagen aus Lohmar mit seiner Familie gegenüber seinem Grundstück in der Gartenstraße fotografieren lassen. Von links nach rechts sieht man:

hinten: Maria Hagen, verh. Rörig (geb. 1885); Ännchen Hagen, verh. König (geb. 1880) und Christian Hagen (geb. 1883);

vorne: Gretchen Hagen, verh. Becker (geb. 1890); Johann Josef Hagen (Vater, geb. 1851); Josef Hagen (geb. 1896, Vater von Hubert Hagen, Gartenstraße); Anna Magarethe Hagen, geb. Kemmerich (Mutter, geb. 1853); Sybille Hagen, verh. Becker (geb. 1888) und Trautchen Hagen, verh. Pohl (geb. 1893).

Die Familie Hagen ist eine alte Lohmarer Familie und mit anderen bekannten Lohmarer Familien verwandt. Der Name taucht schon ab 1700 in den Lohmarer Kirchenbüchern auf.

Die Familie Höndgesberg ist aus Deesem kommend gesichert ab 1837 in Lohmar ansässig. Die 3. Generation hat sich um 1900 in ihrem Hof auf der Kieselhöhe für dieses Foto aufgestellt. Jeweils von links nach rechts sieht man stehend 1. Peter (geb. 1880), 2. Johannes (geb. 1882), 3. Gertrud (geb. 1877), 4. Katharina (geb. 1885) und 5. Christina (geb. 1883); sitzend 1. Balthasar (geb. 1875), 2. Helene geb. Kemmerich (geb. 1845, Mutter) und Johann Peter Höndgesberg (geb. 1845, Vater).

Dieses Foto entstand etwa 1914 und zeigt die Familie Kemmerich im Hof ihres Haus an der Hauptstraße 80. Von links nach rechts sieht man stehend: Heinrich Kemmerich (wohnte später im früheren Försterhaus, Haus im Auelsweg Ecke Hauptstraße), Margarethe Kemmerich verh. Weber, Josef Kemmerich (im Ersten Weltkrieg gefallen), Peter Kemmerich (Rendant, wohnte später an der Hauptstraße, wo heute das Stadthaus ist), Anna Katharina Kemmerich verh. Urbach (Geschäft an der Hauptstraße 84) und davor Christine Kemmerich verh. Lohmar (wohnte später im Bungert); sitzend: Anna Kemmerich verh. Bollen, Vater Theodor Kemmerich, Mutter Elisabeth Kemmerich geb. Kannengießer und Maria Kemmerich verh. Schopp (wohnte später an der Hauptstraße neben der Kreissparkasse).

Auf dem Foto von etwa 1936/37 ist die Familie Rörig von der Hauptstraße (heute Stadthaus) zu sehen. Hinten sind die Geschwister links Margarethe Rörig verh Streichardt (die Mutter des Vorsitzenden des HGV Gerd Streichardt) und rechts Josef Röhrig (Amtskämmerer) zu sehen. Vorne links sitzt die Mutter der beiden, Maria Rörig geb. Hagen, und rechts der Vater Josef Rörig (gebürtig aus Grimberg). In der Mitte sitzt Oma Anna Margarethe Hagen geb. Kemmerich.

Früher hatten viele noch ein eigenes Stück Acker, das bewirtschaftetet wurde, um die Familie ernähren zu können. Meist wurden dort Kartoffeln angebaut. Auf dem Foto von 1937 oder 1938 macht die Familie Becker eine Pause bei der Kartoffelernte und verzehrt die mitgenommenen Butterbrote. Zum Schluss wurde meist das trockene Kartoffellaub zusammengeharkt und damit das sogenannte „Kartoffelfeuer“ angezündet und in der Glut Kartoffeln gebacken. Darauf freuten sich die Kinder am meisten.

Die Familie Scharrenbroich ist eine alte Wielpützer Familie und hatte dort ein Dachdeckerbetrieb, den die Söhne Heinrich und Johannes von ihrem Vater übernommen hatten. Auf dem Foto steht die Familie am Silberhochzeitstag der Eltern, am 13. September 1949, vor ihrem Haus im Schiefenbergweg Nr. 13.

Auf einem Melkschemel steht ein „Schwengel-Botterkiern“ (Drehkiem). Frau Stöcker schält „Eärpel“ (Kartoffeln) in einen Kump (Schüssel).

Früher verarbeiteten die Bauern die Milch selbst zu der köstlichen Sauerrahm-Butter bzw. zum Klatschkäse oder Böggelskies. Am Schwengel des Kiern bildete sich die sogenannte „Schwengelbutter“. Täglich schöpften die Bauern von der in großen Steintöpfen befindlichen Milch den Sauerrahm (Schmand) zum Buttern ab. Die untere Schicht ergab den begehrten Klatschkäse.

Die Bäuerin knetete in einer hölzernen „Botterschottel“ mit einem Holzlöffel die letzte Buttermilch heraus und formte die Butter, nachdem sie kräftig gesalzen worden war, zu einem Wecken.

Am 28. Mai 1935 heiratete der Lohmarer Landwirt Bernhard Kurscheid Elisabeth Scheiderich, Hauptstraße (heute Bestattungsgeschäft Arz).

Auf dem Foto ist die Hochzeitsgesellschaft zu sehen:

1. Heinrich Kurscheid (Lehrer), 2. Helene Scheiderich verh. Lohrbeer, 3. Carl Scheiderich jun., 4. Josef Grunenberg (Lehrer), 5. Maria Grunenberg geb. Kurscheid, 6. Ehefrau von 1., 7. Kätti Altenrath geb. Scheiderich, 8. Kätti Kurscheid geb. Weyer, 9. Gertrud Raßmes geb. Kurscheid, 10. Jakob Raßmes, 11. Else (Ehefrau von 12.), 12. Josef Scheiderich, 13. unbekannt, 14. ? Bertelsbeck,15. – 17. unbekannt, 18. Elisabeth Kurscheid geb. Scheiderich, 19. Bernhard Kurscheid, 20. Peter Kurscheid, 21. Elisabeth Schwellenbach geb. Postertz, 22. Heinrich Schwellenbach, 23. – 26. unbekannt, 27. Oma Anna Marg. Kurscheid geb. Bertelsbeck (Mutter des Bräutigams), 28. Opa Philipp Kurscheid (Vater des Bräutigams), 29. Barbara Scheiderich geb. Rings (Brautmutter), 30. Carl Scheiderich sen. (Brautvater), 31. ? Scheiderich (Mutter von 30), 32. unbekannt, 33. Bernd Kurscheid (gefallen), 34. Marga Kurscheid verh. Homge

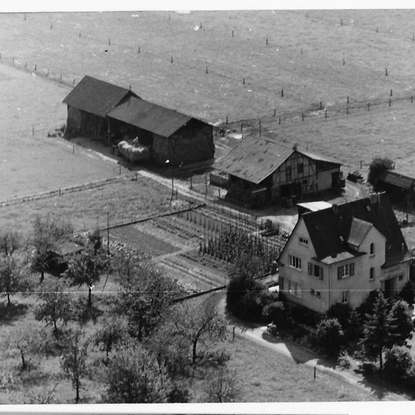

Das Foto zeigt „Haus Aggerhof“ mit den landwirtschaftlichen Nebengebäuden in den 1950er Jahren aus der Vogelperspektive. Wilhelm Schmitz, Sohn des Johann Schmitz, stammt aus dem Schmitz-Hof Ecke Bachstraße/Steinhöfer Weg (heute Bachstraße 20). Er lernte auf dem Amt in Lohmar das Verwaltungswesen und ging dann ins Westfälische. Es zog ihn jedoch wieder zurück nach Lohmar und er baute 1934 nahe der Mündung des Auelsbaches in die Agger das „Haus Aggerhof“. Dort betrieb er von 1937 bis etwa 1959/60 mit seiner Ehefrau Elly geb. Beckhoff und später mit Hilfe seines Sohnes Diethelm Schmitz einen Bauernhof. Die Nebengebäude wurden nach Aufgabe der Landwirtschaft niedergelegt. Bis zu seinem Tod 2013 wohnte Diethelm Schmitz und seine Familie in dem Haupthaus. Er führte in Siegburg eine Rechtsanwakltskanzlei und war vor der kommunalen Neuordnung 1969 Mitglied des Rates der Gemeinde Lohmar.

Das erste Bild zeigt in der Mitte das von Lehrer Johann Scharrenbroich 1818 erbaute Fachwerkhaus. Es wurde 1856 von dessen ledig gebliebenen Tochter Veronika der Kirche in Birk als Stiftung für wohltätige Zwecke vermacht. Das Haus hieß danach „Veronikastift“ und diente lange Zeit der Gemeindeschwester Maria Höck als Wohnung. Durch die Erweiterung der Pfarrkirche mit neuem Turm 1888 verblieb zwischen Kirche und benachbarter Bebauung nur ein enger Fußpfad. Dicht neben dem Veronikastift stand die uralte Gaststätte und Schnapsbrennerei Scharrenbroich, vormals Dick und Kuttenkeuler. Im rückwärtigen Saal fand eine Zeit lang bis 1846 Schulunterricht statt. Durch die dichte Bebauung um die Kirche war die Dorfstraße so eng, dass ein Gegenverkehr nicht möglich war.

Das zweite Foto ist Teil einer Ansichtskarte und spiegelt ein Stück Familiengeschichte aus Birk vor 1930 wider. In der Ansichtskarte, die um 1900 entstanden sein mag, ist oben links, die alte Gaststätte Scharrenbroich in der Dorfmitte von Birk in ihrer gesamten Vorderfront dargestellt. Oben rechts ist die schon klassisch zu bezeichnende Sicht von Süden auf Kirche und Schule dargestellt. Unten links ist eine Ansicht auf Dorf und Kirche von den Wiesen der Scharrenbroichs aus nördlicher Richtung gezeigt. Die freie Ecke rechts enthält die frühere Schreibweise des Ortes „Birck“.

Das dritte Foto, das offenbar im Oktober 1929 entstanden ist, zeigt vor der Haustür der Gaststätte von links Wilhelmine Eich geborene Scharrenbroich mit Sohn und Tochter, Frau Anna Maria Scharrenbroich geb. Broichhausen mit ihrer fast ein Jahr alten Tochter Margot und den letzten Gastwirt des Hauses Toni Scharrenbroich. Die Fassade des Hauses hat durch die große gläserne Werbetafel einer Brauerei einen zusätzlichen Akzent erhalten. Wie dem Autor dokumentarisch bekannt ist, haben die Geschwister Wilhelmine, Maria und Johann (Toni) Scharrenbroich am 23. Oktober 1929 das Haus mit allen Nebengebäuden der katholischen Kirchengemeinde Birk verkauft. Die Gebäude unddas nebenstehende Veronikastift wurden Mitte bis Ende 1930 abgerissen. Das Foto bekundet somit den Abschied der Geschwister von ihrem Elternhaus.

Der Text auf den beiden Pfeifenköpfen aus Porzellan erklärt, dass die beiden Söhne Jakob und Peter ihrem Vater Johann Josef Dunkel (geb.1853) jeweils zum Andenken einen Pfeifenkopf geschenkt haben. In der Zeit von 1870 - 1913 war es bei den Soldaten Brauch, sich Erinnerungstücke an ihre Dienstzeit (sogenannte Reservistika) anfertigen zu lassen. Soldaten genossen in dieser Zeit beim Volk großes Ansehen. Man war stolz darauf, für das "Vaterland gedient" zu haben.

Johann Josef Dunkel (Hannjupp) war Soldat im Füsilier-Regiment "Fürst Karl-Anton von Hohenzollern" Nr. 40 und später Fabrikarbeiter im Feuerwerkslaboratorium in Siegburg. Alle sieben Söhne waren beim Militär. Jakob Dunkel (geb.1875) war im Infanterie-Regiment "von Goeben" 2. Rheinisches Nr. 28 und Peter Dunkel (geb. 1888) gehörte dem 10. Rheinischen Infantrie-Regiment Nr. 161 an. Hannjupp stammte aus Kriegsdorf und war mit Anna Maria, geb.Kemmerich aus Lohmar verheiratet. Sie zogen mit 11 Kindern 1890 in das Kemmerichs Häuschen auf der Kieselhöhe 13. Der Fachwerkkotten hatte eine winzige Küche, eine Wohnstube, ein Flürchen mit einer schmalen, steilen Treppe zu drei niedrigen Dachkämmerchen. Hier war die Urzelle der zahlreichen Lohmarer Dunkels.

Auf dem Foto sitzt der letzte Lohmarer Besenbinder und Korbflechter Johann Eykamp um 1895 vor seinem Haus in Sottenbach. Hinter ihm rechts steht seine Ehefrau Gertrud, die anderen sind wahrscheinlich Familienangehörige. Nach verbürgten Angaben wohnte er 1900 mit seiner Familie im Holzbachtal unterhalb von Lohmarhohn.

Johann Eykamp wurde am 20.7.1845 in Altenrath geboren. Sein Vater war der Leinenweber Peter Eykamp aus Menzlingen, der Sybilla Pier aus Altenrath geheiratet hatte. Johann Eykamp war der älteste von fünf Kindern. Er war von Beruf Korbmacher und heiratete die am 20.11.1839 in Altenrath geborene Gertrud Straeßer. Mit ihr hatte er einen Sohn Johann, der etwa 1868 in Menzlingen geboren wurde. Das heißt, dass er zunächst in Menzlingen bei Rösrath gewohnt hatte. Seine Ehefrau Gertrud starb mit 77 Jahren am 9.1.1917 in Lohmar. Er ist mit 80 Jahren am 15.6.1926 ebenfalls in Lohmar gestorben. Sibilla Wacker geb. Küpper, die bis zu ihrer Heirat auf dem Gut Lohmarhohn lebte, erzählte ihrem Enkel Raimund Schüller, dass „de Eekamp“ in einem stets reich mit Blumen umgebenen Holzhaus der ehemaligen Erzgrube „Moritz“ in der Nähe der Holzbachmündung in den Auelsbach wohnte und dass er immer mehrere Hosen übereinander trug, weil er meist bei seiner Arbeit auf dem Boden gesessen saß.

Medien

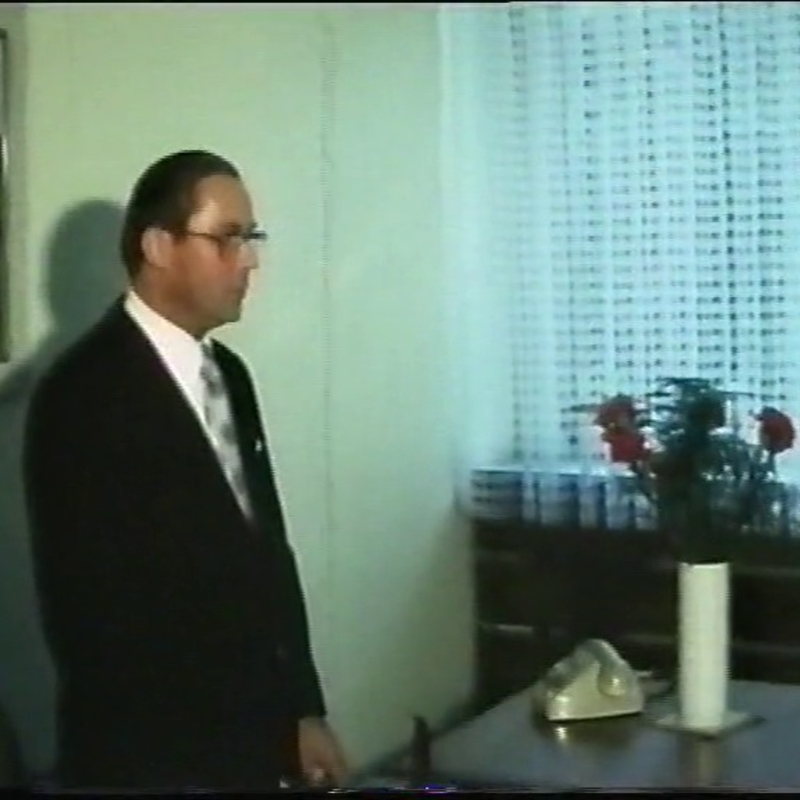

1976 ließen sich vor dem Standesbeamten Hans Köb im Lohmarer Rathaus Renate und Reiner Krämer trauen. Beide stammen aus bekannten Lohmarer Familien und engagieren sich seit Gründung in der Bürgerstiftung Lohmar. Renate, geb Braschoß stammt aus der Burg Lohmar. Ihre Mutter Gerta Wasser hatte 1962 die rechte Hälfte der Burg Lohmar geerbt und zuvor den Landwirt Josef Braschoß aus Spich geheiratet. Reiner Krämer war bis 2005 Inhaber und Geschäftsführer der Firma Kudla Elektrobau, die über drei Generationen im Familienbesitz war.

In dem Filmausschnitt von 1976 sind neben dem Brautpaar und dem Standesbeamten die beiden inzwischen verstorbenen Trauzeugen die Mutter des Bräutigams Charlotte Krämer und der Vater der Braut Josef Braschoß bei ihrer Unterschrift festgehalten.

Begebenheiten

|

22. September 1927

Am 22.9.1927 heiratete Katharina Maria Burger aus Donrath Heinrich Ebel aus Overath. Da die Burgers nahe der Agger wohnten, hatte sich die Hochzeitsgesellschaft am Dornheckenweg am Aggerufer mit seinem malerischen Hintergrund des Aggerlaufes mit der... Am 22.9.1927 heiratete Katharina Maria Burger aus Donrath Heinrich Ebel aus Overath. Da die Burgers nahe der Agger wohnten, hatte sich die Hochzeitsgesellschaft am Dornheckenweg am Aggerufer mit seinem malerischen Hintergrund des Aggerlaufes mit der 5-bogigen Steinbrücke (1873 fertiggestellt und 1940 vom Hochwasser zum Einsturz gebracht) für ein Foto aufgestellt. Oben links im Bild ist noch ein Teil des Spritzenhauses in Donrath zu sehen. Das Fachwerkhaus, das soeben noch durch die Bäume zu erkennen ist, ist das alte Fährhaus des „Fahr Wellem“, in dem seine Tochter Katharina Klein verh. Schwamborn die Post betrieb.

|

Enthalten in

Heimatwelten

Zur Übersicht