Industrie, Handel & Handwerk

Enthaltene Objekte

Vitrinen

Dokumente

|

2008

- 2021 Ende 2020 berichtete der Lohmarer Stadtanzeiger über Pläne, das alte Werksgelände der Firma Kudla zwischen der Hauptstraße 31 und der Straße Am Bungert 13 in Lohmar abzureißen und mit einem Geschäftshaus und Mehrfamlienhäusern neu zu bebauen. Seit... Ende 2020 berichtete der Lohmarer Stadtanzeiger über Pläne, das alte Werksgelände der Firma Kudla zwischen der Hauptstraße 31 und der Straße Am Bungert 13 in Lohmar abzureißen und mit einem Geschäftshaus und Mehrfamlienhäusern neu zu bebauen. Seit 1936 war der Geschäftssitz der Firma an der Haupstraße 31. Die Firma Kudla Elektrobau blickt auf eine fast 100jährige Geschichte zurück (siehe Dokument). Fritz Kudla hatte sie 1924 gegründet. Nach seinem Tod 1955 leitete seine Tochter Charlotte mit ihrem Ehemann Hans Krämer den Betrieb. In dem neu errichteten Wohnhaus an der Hauptstraße befand sich im Erdgeschoss ein Geschäft mit Elektroartikeln und weißer Ware (Kühlschränke etc.). In einer neuen Produktionshalle Am Bungert wurde eine Stahlmastproduktion für die öffentliche Beleuchtung aufgebaut. Die Abteilung Elektroinstallation und Freileitung wurde größer. Die Produktion der Stahlrohrmaste wurde später in das Auelsfeld verlegt. Nach dem Tod von Hans Krämer 1974 trat sein Sohn Rainer Krämer mit in die Geschäftsführung ein. Bis 2005 blieb die Firma in dritter Generation im Familienbesitz. Dann übernahm Klaus Schmitz als persönlich haftender Gesellschafter das Unternehmen. Der Name Kudla Elektrobau GmbH & Co KG blieb erhalten. Der Firmensitz befindet sich einigen Jahren im Auelsweg. | |

|

1914

- 2023 Am 14.Juli 2023 fand der Spatenstich für den neuen Modepark Röther in der Raiffeisenstraße 13 statt. Hier entsteht bis Ende 2024 ein Modehaus mit einer Verkaufsfläche von 5600 qm über 2 Etagen. Reiner Sieben verfolgte als alter Firmenchef der Firma... Am 14.Juli 2023 fand der Spatenstich für den neuen Modepark Röther in der Raiffeisenstraße 13 statt. Hier entsteht bis Ende 2024 ein Modehaus mit einer Verkaufsfläche von 5600 qm über 2 Etagen. Reiner Sieben verfolgte als alter Firmenchef der Firma Kümpel das Geschehen mit gemischten Gefühlen. Bis zum Verkauf im Jahr 2016 an Röther stand das Areal im Eigentum der Familie Kümpel-Sieben. Hier war der Sitz der Firma Kümpel über 3 Generationen. Die Ursprünge gehen zurück auf Peter Kümpel II, der 1914 das alte Fähr- und Forsthaus „Zur Alten Fähre“ in Lohmar gekauft hatte und dort auch eine Tischlerei betrieb. Er erkannte schon früh die große Zukunft des Kunststoffs und nutzte ihn für den Innenausbau. 1939 gründeten Peter Kümpel II und sein Sohn Peter Kümpel III den Kunststoffverarbeitungsbetrieb „Peter Kümpel & Sohn, Kunststoffverarbeitung und Erzeugnisse aus Plexiglas“. 1978 wurde die Einzelfirma in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt und nach dem Tod von Peter Kümpel III im Jahr 1989 übernahm sein Schwiegersohn Reiner Sieben die Firmenleitung. Heute ist Geschäftsführer und Firmeninhaber sein Sohn Frank Sieben, der 1996 die Firma „Kümpel- Kunststoff-Verarbeitungswerk-GmbH“ gründete, in der die Firma „Peter Kümpel & Sohn KG“ verankert ist. Die Grundstücke für den ehemaligen Firmensitz waren von 1958 bis Mitte der 1970er Jahre gekauft worden. 1972 wurde das Verwaltungsgebäude an der Raiffeisenstraße bezogen. Die betrieblichen Zwänge für einen Neubau der Betriebsgebäude wurden über die Jahre immer größer. 2013 hatte man sich selbst um Grundstückskäufer bemüht, um die Umsiedlung auf eine neues Gewerbegrundstück zu finanzieren. Die Projektentwicklungs GmbH „INWO Bau“ aus Baden-Württemberg machte ein Angebot und wollte hier ein Einkaufsmeile mit einigen Filialisten errichten. Parallel dazu hatte Michael Röther, ebenfalls aus Baden- Württemberg, der Stadt gegenüber sein Interesse erklärt, ein Modehaus zu errichten. Er war von Klaudia Herrmann - Projektentwicklerin der Lohmarer Höfe – auf den Standort aufmerksam gemacht worden. Die Stadt entschied sich für den Modepark und stellte der Firma Kümpel eine neue Gewerbefläche an der Raiffeisensstraße zur Verfügung. 2018 siedelte die Firma in das neue Betriebsgebäude um. Wilhelm Pape hat die Firmen- und Familiengeschichte "Kümpel" in einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten, siehe Dokument.

| |

Peter Adolf Schneider (Spitzname „Struch“) lernte das Schmiedehandwerk bei seinem Vater Peter Wimar Schneider, der eine Gaststätte „Jägersruh“ (später Hubertushof, Achnitz) und eine Schmiede an der Ecke Hauptstraße/Auelsweg betrieb. Die Gebäude wurden 1998 im Zuge des Ausbaus der Straßenkreuzung abgerissen. Anfang der 1920er Jahre baute Peter Adolf ein eigenes Wohnhaus mit Schmiede an der Ecke Bachstraße/Hauptstraße. Eine seiner Hauptschmiedearbeiten war das Beschlagen von Zugpferden. 1960 gab er sein Schmiedehandwerk auf. 1976 verstarb er im Alter von 88 Jahren. Erst nach seinem Tod wurde die Schmiede abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt (Bachstraße 45), in dem seine Enkelin Irene Frings viele Jahre ein Küchenstudio betrieb. Der Schlossermeister Wilhelm Pape wurde 1846 in Lohmar geboren und übernahm mit etwa 30 Jahren die Werkstatt seines Vaters „In der Gasse“, heute Humperdinckstraße 6. Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges hatte er viel zu tun und beschäftigte neben seinen Söhnen weitere Lehrlinge. Die Hauptarbeiten waren das Anfertigen und Reparieren von Schlössern an Haus und Stalltüren. Nebenbei betreute er auch die um die Jahrhundertwende errichtete Straßenbeleuchtung mit Gaslaternen, die einzeln angezündet werden mussten. Das Gaswerk befand sich im Wiesenpfad. Seine beiden Söhne übernahmen nach dem 1. Weltkrieg die Schlosserei und eröffneten Mitte der 1920er Jahre noch dazu eine Eisenwarenhandlung im alten „Hüsers Haus“ (später Handarbeitsgeschäft Niedergesäß) an der Hauptstraße. Wegen der schlechten Wirtschaftslage gaben sie 1929 das Geschäft auf. Auch die Schlosserei wurde geschlossen. Wilhelm Pape starb 1934 im Alter von 88 Jahren.

| |

1848 hatte Johann Peter Wilhelms den Grundstein für den Betrieb mit einer kleinen Schmiede für Hufbeschlag und Wagenbau gelegt. Neben seiner Schmiede und Schlosserwerkstatt baute er 1864 ein massives Wohnhaus, in dem alle folgenden Generationen geboren wurden. Davor pflanzte er eine Linde, die heute noch steht. 1880 übernahm sein Sohn August den Betrieb und stattete ihn mit kraftgetriebenen Maschinen wie Drehbank und Bohrmaschine aus. August Wilhelms wurde der stärkste Mann im mittleren Aggertal genannt, was er bei seinem 50. Arbeitsjubiläum 1916 nochmals unter Beweis stellte und mit 64 Jahren in Gegenwart von Gratulanten wie dem Bürgermeister Schmitz aus Münchhof einen 528 Pfund schweren Amboss anhob. Bereits 1911 hatte er den Betrieb auf seinen Sohn Friederich (genannt Fritz) übertragen. Ab 1928 begann die Einzel- und Serienfertigung von Weichenverbindungsstangen für Schienenfahrzeuge und von sonstigen Schmiedestücken für Schienenfahrzeuge. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges übernahm sein Sohn Ernst Wilhelm den Handwerksbetrieb und ließ ihn im Handelsregister als Industriebetrieb eintragen. Er forcierte die Fertigung von Ersatz- und Neubauteilen für Dampflokomotiven und schuf moderne Einrichtungen für die Freiformschmiede (hier können größerer Werkstücke unter Hämmern und Schmiedepressen hergestellt werden). Das Betriebsgelände wurde um weitere 20.000 qm erweitert. Nach dem Kriegsende 1945 änderte sich die Situation. Der Bedarf an Teilen für Dampfloks ging zurück. 1956 nahm die Firma Wilhelms die Produktion von Bauteilen für Walzwerke, Bagger, Gabelstapler, etc auf. Als erster Betrieb in der Bundesrepublik Deutschland wurden Gabelzinken produziert. 1964 stiegen seine Söhne Ernst Friederich und Wolfgang in die Geschäftsleitung ein. Das Fertigungsprogramm der 1980er Jahre umfasste die spanlose und spangebende Stahlverformung zur Herstellung von Kurbelwellen, Druckplatten, Gabelzinken, Baggerzähnen, etc. Zu Beginn der 1990er Jahren änderten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse gravierend. Am 1. Oktober 1993 übernahm das englische Unternehmen MSI Mechforge LTD aus Doncaster in South Yorkshire die Firma Wilhelms. Die Produktion und die Schmiedehämmer wurden nach England verlagert. Wilhelm Pape hat die Firmen- und Familiengeschichte 2001 festgehalten, siehe Dokument.

| |

„Wie Sand am Meer“ ist ein altes Bibelzitat und eine Redewendung, die beschreibt, wenn etwas im Überfluss vorhanden ist. In Deutschland stammen Sande und Kiese aus den Ablagerungen, die Flüsse und Gletscher im Lauf von Hunderttausenden und mehr... „Wie Sand am Meer“ ist ein altes Bibelzitat und eine Redewendung, die beschreibt, wenn etwas im Überfluss vorhanden ist. In Deutschland stammen Sande und Kiese aus den Ablagerungen, die Flüsse und Gletscher im Lauf von Hunderttausenden und mehr Jahren hinterlassen haben. Doch der begehrte Rohstoff Sand wird allmählich knapp. Die Nachfrage aufgrund des anhaltenden Baubooms ist nach wie vor hoch. Für ein Einfamilienhaus benötigt man etwa 200 Tonnen Sand. In den 1920er bis 1960er Jahre wurden in Lohmar größere Sandvorkommen abgebaut. Die Sandgebiete lagen zwischen Hauptschule, Südstraße und Heide und im Dreieck Lohmar, Altenrath und Troisdorf. Peter Höndgesberg, Spitzname „Coco“, betrieb in Lohmar am Birkenweg und unterhalb von Lohmarhohn bis Ende der 1960er Jahre größere Sandgruben. Schon als Kind war er dabei, wenn sein Vater Johann mit einem Pferde-Einspänner 2 Kubikmeter Sand aus der Sandgrube an der Straße Lohmar – Altenrath unterhalb des Ziegenbergs zum Bahnhof an der Kirchstraße transportierte, um täglich 2 Eisenbahnwaggons zu beladen. Aufgrund des Baubooms nach dem Zweiten Weltkrieg, eröffnete „Coco“ seine erste Sandgrube. Anhand von Probebohrungen bis in 10 Meter Tiefe erkundete er ein lohnendes Abbaugebiet am Ende der Schmiedgasse in Richtung Birkenweg. 1948 schloss er mit der Gemeinde Lohmar einen Vertrag zur Sandausbeute. Täglich wurden 40 bis 50 Kubikmeter Sand abgebaut. 1961 war das Sandvorkommen erschöpft. Die Gemeinde verfüllte die Sandgrube mit Bauschutt und legte dort in den 1970er Jahren eine Laufbahn für den Sportbetrieb der Hauptschule an. Von 1961 bis 1969 betrieb Peter Höndgesberg unterhalb von Lohmarhohn seine zweite Sandgrube. Über Peter Höndgesberg: Einer der letzten Sandgrubenbetreiber und über die Tradition der Sandausbeute in Lohmar berichtet Wolfgang Weber in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2002, siehe Dokument

|

Bilder

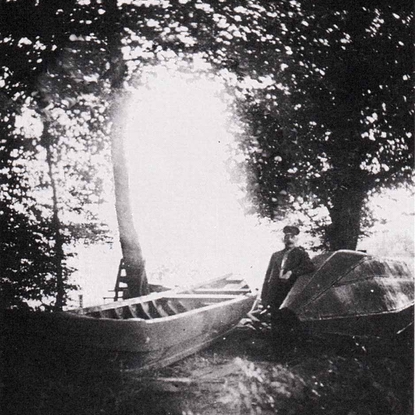

Die alten Wahlscheider können sich erinnern, daß die Familie Schönenberg mit dem Bau von Nachen bis in das Jahr 1928 beschäftigt war. Auch die Vorfahren der Familie beschäftigten sich schon in Wahlscheid mit dem Schiffs- bzw. Nachenbau. Die Kirchenbücher berichten von einem Mitte des 18. Jahrhunderts geborenen Philipp Schönenberg, der als Nachenbauer tätig war.

Auf der Wiese zwischen der Agger und dem heutigen Forum befand sich eine Bodenerhebung, die mit einigen Bäumen bewachsen war. An dieser erhöhten Stelle – vor Aggerhochwasser sicher – lag die Werft.

Friedchen Steinsträßer geb. Schönenberg, Wahlscheid, Tochter bzw. Enkel der letzten Nachenbauer:

Ihr Opa Fritz Sch., der den Nachenbau hauptberuflich ausübte, führte noch nebenbei eine kleine Landwirtschaft mit 3 Kühen. Er war „Kuhbauer“; d.h., er mußte eine Kuh vor seine Ackergeräte und Karren spannen. Friedchen St. kann sich erinnern, als kleines Kind die „Fahrkuh“ beim Kartoffel-Ausmachen geleitet zu haben. Auch ist ihr noch in guter Erinnerung, dem Opa das 2. Frühstück um 10.00 Uhr zur „Werft“ am Aggerbusch gebracht zu haben. Der Opa war dort alleine tätig; allerdings halfen ihm seine Söhne Gustav (Bahnhofsvorsteher) und Franz in ihrer Freizeit.

Nach dem Tode von Opa baute Sohn Gustav von 1922 bis 1928 noch nebenberuflich Nachen. Den letzten Nachen hatte er für sich erstellt; er sollte seiner Familie für Vergnügungsfahrten auf der Agger dienen. Schließlich verkaufte er auch diesen Nachen noch für Fahrten auf der Aggertalsperre.le Nachen wurden mit Eichenholz gebaut. Die Eichenbäume fällten die „Schönenbergs“ selbst in Wahlscheid’s Wäldern. Auch das Schneiden der Eichenbäume zu Brettern besorgten sie selbst mit der Hand. Dabei stand der eine in der vorhandenen Arbeitsgrube und der andere oben. Die lange Säge nannte man Diel-, Schrot-, Klob- oder Trummsäge (gebietsweise verschieden). Die Eichenbretter wurden in einer offenen Feuerstelle erwärmt und mit nassen Tüchern befeuchtet, wobei die Kinder halfen. Mit diesen Maßnahmen machte man die Eichenbretter beweglich; man konnte die erforderlichen Biegungen vornehmen. Die Fugen zwischen den Brettern wurden mit Moos und Werg geschlossen. Friedchen St. kann sich erinnern, daß auf dem elterlichen Speicher langfaseriges Moos zum Trocknen lag. Mit einem Stanzgerät wurden Eisenplättchen über den Fugen befestigt. Kitt und Leim wurden nicht verwandt.

Der „Aacherbösch“ war auch ein Treffpunkt der Wahlscheider Männer. Es war für sie eine Freude, hier in freier Natur und schöner Umgebung ein „Verzällchen“ zu halten, ein Schnäpschen zu trinken und den Schönenbergs zuzuschauen bzw. zu helfen.

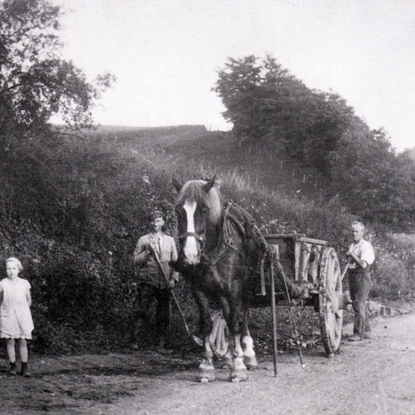

Fritz Kaufmann (links neben der Karre), Atzemich (Dorpmühle),

als Fuhrunternehmer beim Beladen seiner „objestippten Schlaachkaar“ mit Steinen

Otto Stöcker, Grünenbom:

Die Pferde-Spediteure (u.a. Lindenberg in Oberhaus, Wilhelm Naaf in Neuheim, Emst Breideneichen in Oberstehöhe, Gustav Hohn in Aggerhof und Wilhelm Mylenbusch im Müllerhof) fuhren regelmäßig mit landwirtschaftlichen Produkten und Klein-Schlachtvieh auf ihren „Köllen-Kaare“ zum Markt nach Köln. Unterwegs stippten sie an einigen Stellen auf. Die Pferde kannten den Weg, so daß sich die Kutscher zeitweise auf den Karren zum Schlafen legen konnten. Spät am Abend – meist im Dunkeln – kamen sie, mit „Winkelswaren“ für die vielen „Tante Emma-Läden“ in Wahlscheid beladen, nach Hause.

Ein besonderes Vergnügen war es, die Vollendung und den Stapellauf eines Nachen zu erleben. Das vorstehende Bild aus dem Jahre 1921 zeigt solch ein Ereignis.

Personen: von links: 1. Gustav Schönenberg, Aggerhof; 2. Franz Schönenberg, Aggerhof; 3. Peter Wester, Aggerhof; 4. Karl Zimmermann, Katharinenbach; 5. Otto Hohn, Auelerhof; 6. Emil Schiffbauer, Schiffarth; 7. Franz Zimmermann, Katharinenbach; 8. Ida Zimmermann geb. Schönenberg, Aggerhof; 9. Wilhelm Zimmermann senior, Aggerhof; 10. Fritz Schönenberg junior, Aggerhof und 11. Fritz Schönenberg senior, Aggerhof.

Wenn die Agger nach Regen etwas mehr Wasser führte, wurden die Nachen über Agger, Sieg und Rhein bis zum Bestimmungsort überfuhrt. Der Nachen war dann voll mit Wahlscheider Männern besetzt. Viele Nachen gingen nach Mondorf

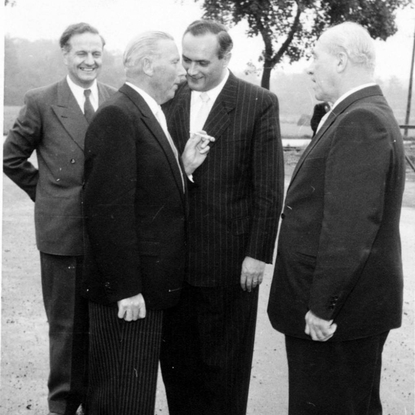

Werkstatt der Malerfirma Johann Henseler in Lohmar etwa 1930 Die Malerfirma Johann Henseler wurde etwa 1925 in der Kirchstraße im Hause Piller (heute Keuler, Nr. 27) gegründet und ist 1928 in das neu erbaute Haus Henseler (heute Blum, Nr.1) in die Altenrather Straße umgezogen. Dort entstand dann etwa 1930 obiges Foto, auf dem von links nach rechts 1. der Chef, Johann Henseler, 2. Hans Wißborn (de Bombe Hannes), 3. Franz Altenrath und 4. August Walterscheid zu sehen sind.

1956 übernahm Johanns Sohn Erwin die Firma bis dieser sie 1970 aufgab. (Alle Angaben von Erwin Henseler) Beide Henselers – Vater und Sohn – waren nicht nur Anstreicher, sondern auch künstlerisch sehr begabte Maler und Restaurateure. Viele Gemälde auf Holz, Leinwand und Wänden tragen ihren Namen.

In den Räumen des Erdgeschosses rechts war früher die Spadaka Wahlscheid untergebracht. In dem – inzwischen aufgestockten – Gebäude befindet sich heute links die Bäckerei „R. Mylenbusch“.

Unten am Bildrand ist noch viel Grün neben der Fahrbahn zu sehen.

Nebenstehend eine „Nota“ des „Kaufhauses“ Kleeberg. Wenn man den Geschäftszweig in der Anschrift studiert, muß man sich fragen, womit W. Kleeberg nicht handelte.

Lassen wir alte Wahlscheider von ihren Erlebnissen in den damaligen „Tante Emma“-Läden erzählen: Eheleute Hohn, Franz und Meta geb. Schiffbauer, Kattwinkel:

Beim Betreten des Ladens empfing einen an der Tür bereits ein starker Salzheringsgeruch. Aber auch das Faß mit „Steenollich“ (Steinöl = Petroleum) roch man sehr gut. Petroleum wurde in Ermangelung des elektrischen Lichtes für die Petroleumlampen benötigt.

Nicht große Handelsgeschäfte, sondern Hausierer waren in früherer Zeit Hauptträger des Warenverkehrs. Ihr Wahrzeichen war die Kütz oder Kiepe (Tragkorb) auf dem Rücken. Er enthielt je nach Hausierer Hosenträger, Garn, Schuhwichse, Schuhriemen, Seife, Senf, Schwefelhölzer, Knöpfe, Bürsten, Kämme, die verschiedensten Nadeln, Messer usw. Andere Hausierer kamen mit Textilwaren. Sie besuchten in regelmäßigen Abständen Wahlscheid’s Landbevölkerung. Wenn sie ihre Kiepe oder – später – den Koffer auf dem Küchentisch abgestellt hatten, hielten sie zunächst einen „Klaaf“. Die Bäuerin, die meist eine Tasse Kaffee verabreichte, war neugierig, das Neueste aus der Umgebung zu erfahren. Die Hausierer wußten genau, was die Bäuerin brauchte.

Aber auch Korbmacher, Besenbinder, Kesselflicker und Scherenschleifer gingen über Land

Einer dieser Hausierer war Schürzen Gustav. „Schützel’s Justav“ geb. 1900, der für die Bäuerinnen Schürzen, Strümpfe, Unterhosen usw. führte, erzählte, daß er den Handel 1930 begann. Seine Landwirtschaft mit 2 Kühen gab damals nicht mehr genug her. Zunächst besuchte er seine Kundschaft mit dem Fahrrad. Mitte der 30er Jahre erwarb er ein „Hermänchen“.

Personen von links: 1. Hausierer „Schützel’s Justav“ (Schürzen Gustav) – Gustav Bäcker, Kuckenbach; 2. Alma Schiffbauer geb. Lindenberg, Hoffnungsthal; 3. Heinz Cordes, Köln-Merheim; 4. Mathilde Haas geb. Zinn, Grünenborn; 5. Wilhelm Fischer, Kuckenbach; 6. Emma Fischer geb. Bäcker, Kinder vorne: 1. Else Exner geb. Fischer, Kuckenbach; 2. Alfred Fischer, verstorben; 3. Ernst Fischer

Bei den beiden Lederschürzen tragenden Schmiedemeistern handelt es sich links um Karl Mylahn und rechts um den Vater Wilhelm Maylahn.

Das Gebäude stand ursprünglich in Mailahn und war dort abgebrochen worden. Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts mußten Wohnhaus und Schmiede der neuen Straßenführung weichen.

Nachdem das Schmiede-Gebäude 1935 dringend als Kuhstall benötigt wurde, baute man gegenüber auf der anderen Straßenseite eine neue Schmiede (steht heute noch als unverputztes Gebäude).

Als Max Mailahn im Krieg fiel, war er Schmied in der 4. Generation.

Werkstatt-Klaaf:

Otto Stöcker, Grünenbom, früher Schmiedegeselle bei Schmiedemeister Maylahn in Kattwinkel:

Früher begaben sich die Menschen gerne zu Handwerkern in deren Werkstatt, um etwas zu „strongksen“ und das Neueste zu erfahren.

So besuchte auch „Hampitter“ (Johann-Peter) Riemscheid, Rothehöhe, gerne die Schmiede Maylahn in Kattwinkel.

Man hatte damals noch Zeit für einander und machte seine Späße. Otto Stöcker konnte sich noch gut erinnern, daß Meister Maylahn dem zuschauenden und auf einem Stuhl sitzenden Hampitter die Jacke auf dem Stuhl mit Nägeln festschlug.

Karl Lindenberg beschlägt das Pferd des Totenwagenfahrers Otto Hohn, Auelerhof, der das Bein des Pferdes hochhält. Bei dieser Arbeit nebelte der Rauch vom brennenden Huf die Schmiede ein.

Edith Wasser geb. Lindenberg, Aggerhof, schilderte, wie ihr Vater Karl als Schmied in Weeg die Naben in den Karrenrädem und die Eisenringe anbrachte:

Damit die Eisennaben im Holzteil fest wurden, stampfte der Schmied trockenen strohdurchsetzten Kuhmist in das Holzteil. Während man heute Chemie verwendet, griff man früher auf Naturprodukte zurück! Die gesamte Familie mußte helfen, wenn die äußeren Eisenringe am Karrenrad angebracht wurden. Wenn Vater Karl 3mal auf den Amboß klopfte, bedeutete dies für Oma, Opa und Edith W., sofort in die Schmiede zu kommen und mit Wasser aus Gießkannen die glühenden Eisenringe, die Vater und sein Mitarbeiter mittels Zangen aufgezogen hatten, zum Erkalten zu bringen. Hier mußte Vater „akurat“ (genau) arbeiten.

Die Viehhändler spielten früher in der landwirtschaftlich ausgerichteten Gemeinde Wahlscheid, wo ein guter Viehbestand eine wichtige Lebensgrundlage war, eine bedeutende Rolle.

Links: Peter Schauenberg, Scheid; offenbar – wie Friederich Mylenbusch meint – mit „Oeßen-Ziemer“ (Ochsenziemer). Dabei handelte es sich um einen Ochsen-Samenstrang, der an einem um das Handgelenk geschlungenen Lederriemen getragen wurde.

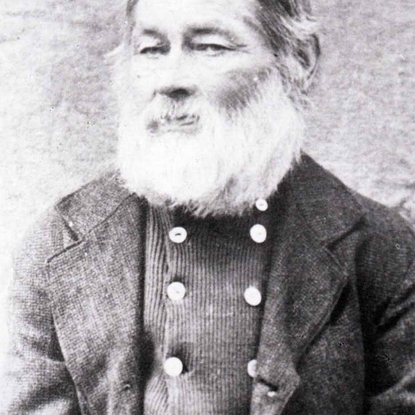

Rechts: Wilhelm Lindenberg geb. 24.12.1851, verst. 18.12.1888; Gast- und Landwirt sowie Viehhändler; Ehemann der „Witmön“ und Vater von „Rudolf’ in Münchhof.

Alte Wahlscheider können sich noch gut an die Schweinejagd durch Wahlscheid’s Hauptstraße erinnern:

Viehhändler Emst Mylenbusch vom „Bau“ im Müllerhof bezog Schweine per Eisenbahnwaggon. Abends kam der Waggon am Bahnhof an. Am anderen Morgen wurden die Schweine an der Güterbahnhofsrampe abgeladen und durch Wahlscheid’s Hauptstraße bis zum „Bau“ getrieben.

Hugo Breideneichen (rechts außen), Pferdehändler und Pächter der heutigen Gaststätte „Zur Alten Linde“ (Dowideit), mit 8 Fohlen auf dem historischen Marktplatz an der ev. Bartholomäus-Kirche. ca. 1926

Links sehen wir Emst Frackenpohl, Weeg. Neben Hugo B. steht sein Helfer Karl Steeger, Aggerhof. Der 5. Herr von links im Hintergrund kann Hugo Krämer, Oberstehöhe, sein.

Die früheren Pferdehändler und heutigen Gebrauchtwagenhändler sind in mancherlei Hinsicht – insbesondere was die Vertrauenswürdigkeit angeht — miteinander vergleichbar. Per Handschlag wurde der Verkauf des Pferdes besiegelt. Beim Pferdekauf hieß es: „Ooren oder de Jäldbüggel; hongenoh wüste betuppt.“ (Augen oder Geldbeutel; womöglich wirst du betrogen.)

Pferdehändler Breideneichen, der später in den Auelerhof zog, genoß das Vertrauen der hiesigen Landwirte. Freche Pferde gingen an Holzfuhrwerker; bei der Waldarbeit konnten sie sich austoben.

Rechts am Hamstock: Hermann Vierkötter; links an der Sattler-Nähmaschine: Peter Müller; rechts hinten am Nähroß: Otto Lindenberg, Auelerhof. An der Wand hängt viel „Jesprattels“ (verstreutes Kleinzeug). Der „Hamächer“ stellte die von den Bauern benötigten Geschirre für die Zugtiere her und erledigte die Reparaturen.

„Hamächer“ Otto Lindenberg, Auelerhof:

Die Reparaturarbeiten wurden früher meistens nicht in der Werkstatt ausgeführt. Hatte der Bauer Pferdegeschirr zu reparieren, so begab sich der „Hamächer“ mit Rucksack und Taschen, in denen das Werkzeug verstaut war, zum Bauern. An Ort und Stelle nahm er die Reparatur – zusammen mit anderen aufgelaufenen Instandsetzungsarbeiten – vor.

Auch die Schuster, Schneider und Schlächter arbeiteten im sogenannten Lohnwerk für Kost und Lohn in den Häusern ihrer Kunden.

Mit der Motorisierung in der Landwirtschaft stellte sich der „Hamächer“ bzw. Sattler auf neue Arbeitsbereiche um. Er betätigte sich fortan mehr als Polsterer und Raumausstatter.

Jahrzehnte vorher, als die 1. Tapeten aufkamen, beschäftigte sich der „Hamächer“ bereits mit dem Tapezieren; es war der Beginn der Raumausstattertätigkeit. Lange hielt man noch am einfachen Streichen der Wände fest. Muster „tupfte“ man auf die frisch gestrichenen Wände. Deshalb rief man die Anstreicher Fritz Schönenberg, Fließengarten, und Wilhelm Weber, Agger, auch „Tüpper“.

In Wahlscheid gab es früher viele Schuster. Sie hatten gut zu tun, da ihre Kunden die Schuhe wegen der langen und vielen Fußmärsche sowie der schlechten Wege stark strapazierten. Im übrigen fertigten sie auch neue Schuhe an.

Die Schuster kamen damals ins Haus, um den ganzen Tag lang alle Schuhe der Familie in Ordnung zu bringen bzw. zu „lappen“.Neue Sohlen wurden mit spitzen Holzstiften befestigt bzw. festgepinnt. Gepinnte Sohlen hielten viel länger als genagelte. Außerdem waren die Schuhe nicht so schwer.

Um die Sohlen der hohen Arbeitsschuhe zu schonen, benagelten die Schuster die gesamte Sohlenfläche. Man lief auf den achteckigen Nägelköpfen. Die Nägel hatten den Nachteil, daß sie sich schnell aus den Sohlen lösten. Sie lagen dann auf dem Boden und waren der Grund dafür, daß die Radfahrer früher häufiger als heute plattfuhren.

Die Reinigung der Schornsteine in Wahlscheid und Umgebung lag von ca. 1840 (davor reinigte ein Herr Küsgen) bis zu Beginn dieses Jahrhunderts in den Händen der Herren Hohn (Vater und Sohn) aus Mackenbach.

Personen – von links:

unten: 1. Martha Lindenberg geb. Hohn; 2. Frau Karl Fischer, Erna geb.Lindenberg, Emmersbach; 3. Emma Hohn geb. Hohn

2. Reihe: 1. Kind Hildegard Schröder geb. Manchen, Mackenbach; 2. Oma Luise Hohn geb. Heinen; 3. Hampeter (Johann- Peter) Hohn, Schornsteinfeger; 4. mit langer Pfeife: Daniel Hohn, Salzhändler (vgl. Kapitel „Originale“); 5. in Uniform: Hugo Hohn

oben: 1. Paul Manchen; 2. Berta Manchen geb. Hohn; 3. Julie Lindenberg geb. Hohn, Schachenauel; 4. Hermann Lindenberg (Ehemann von 2.); 5. Maria Hohn (Ehefrau von Daniel H.)

Laura Müllenbach geb. Hohn, früher „Äuelchen“, jetzt Hofferhof:

Ihr Uropa, Schornsteinfeger-Meister Johann Heinrich Hohn, Mackenbach, reinigte im vergangenen Jahrhundert auch in Seelscheid die Schornsteine. Er marschierte zu Fuß mit voller Ausrüstung dorthin und übernachtete bei Verwandten.

Gustav „schörcht“ (fahren mit der Karre) den Mist aus dem Stall mit der „Schörreskaar“ auf den „Meßhoov“ (Misthaufen). Die „Schörreskaare“ dienten früher nicht nur zum Transport von Mist, Säcken, Schanzen, Gras, Heu, Körben, Kisten usw. Mit ihr wurden auch die Betrunkenen über die holprigen Dorfstraßen nach Hause „jeschürcht“. Bei schweren Lasten legte man sich einen breiten Lederriemen, der an den Griffen befestigt wurde, über die Schultern.

Rechts steht Maurermeister Robert Hölper aus Mackenbach. Links ist ein Schleifstein zu erkennen.Das Fenster unten rechts (dahinter befand sich wahrscheinlich „de Stuff“ [Wohnzimmer]) hat „en Laad“ (Fensterlade). Oben befand sich der „Söller“ (Schlafzimmer).

Alte Archivunterlagen sprechen von 2 Nagelfabriken in Wahlscheid. Davon sehen wir die eine in Mackenbach stehende im Bild.

Man denkt eher an eine „Kruffes Hött“ (kleine Hütte), zumal sich im rechten Teil ein „Backes“ (Backhaus) befand. Inzwischen wurde die Nagelschmiede, die „Näel- schmett’s Justav“ (Gustav Lindenberg) betrieb, abgebrochen. Ernst Kürten, heute wohnhaft in Münchhof, erzählte, daß sein Urgroßvater im Aggerhof (heutiges Haus Münchhofer Straße 3) eine Nagelschmiede unterhielt. Er lieferte Nägel zum Kölner Hafen. Bei dem Bau der Schiffe wurden nur geschmiedete Nägel verwandt.

Schreinermeister und Kegelbahnbauer Hermann Schönenberg 1928 im Auelerhof mit seiner Mannschaft.

Personen von links: sitzend: 1. Walter Schiffbauer, Auelerhof 2. Willi Schönenberg, Auelerhof

stehend: 1. Johann Altenrath, Neuhonrath 2. Else Schönenberg, Auelerhof 3. Karl Fischer, Emmersbach 4. Karl Zimmermann, Troisdorf 5. Hermann Schönenberg, Auelerhof 6. Frau Hermann Schönenberg 7.Daniel Schönenberg (Vater von 5.) 8. Hugo Kürten, Kern 9. Otto Naaf, Aggerhof

Emst Hohn, Aggerhof, kann sich erinnern, daß die Fässer vom Bahnhof zum Aggerhof gerollt wurden. Ein Faß war undicht und „ne Kürten Jong“ fing den wertvollen Wein mit einer Tasse auf. Peter Wester, Gastwirt im Aggerhof, füllte mit anderen Wahlscheider Gastwirten den Faßwein in Flaschen um. Karl Schiffbauer, späterer Wirt im Auelerhof, spülte im Hinterhof in einer Zinkbadewanne die Weinflaschen.

Personen: jeweils von links: unten sitzend: 1. Otto Bergfelder, Röttgen (?) 2. Karl Schiffbauer, Gastwirt, Auelerhof 3. Kurt Schaub, Auelerhof, 4.Hermann Schiffbauer (“Dreckes Hermann“), Aggerhof

stehend: 1. Wilhelm Schönenberg, Bahnhofsgastwirt, Aggerhof 2. am Baumstamm hängend: Max Weber, Auelerhof 3. Otto Kürten 4. Leo Müller, Gastwirt in Overath 5. Hermann Schiffbauer, Gastwirt, Auelerhof 6. im Hintergrund: Emst Kürten, Kirchbach 7. Kind: Tochter Erna von 6. 8. vorne mit Hut: Wilhelm Kaufmann, Atzemich 9. ganz hinten mit Kopf: Peter Wester, Aggerhof 10. Wilhelm Zimmermann, Katharinenbach 11. Heinrich Schiffbauer, Aggerhof 12. Karl Oberdörster, Auelerhof 13. Karl Lindenberg, Müllerhof 14. Olga Meyer geb. Schiffbauer, Auelerhof 15. Ida Becker geb. Wester, Aggerhof 16. Otto Hohn, Aggerhof 17. Kind: Emst Hohn, Aggerhof 18. hinten mit Hut: Walter Klein, Kirchbach 19. auf dem Faß: Franz Heimes, Lehrer, Siegburg 20. Kind hinten: Franz Hagen, Aggerhof 21. Gustav Hohn, Aggerhof, 22. Kind: Heinrich Hagen, Aggerhof

1910 war die Brennerei mit dem hohen Schornstein gebaut worden. Im 1. Weltkrieg mußte der Betrieb im Aggerhof aufgegeben werden, da der wertvolle kupferne Brennkessel auf höchsten Befehl für die Herstellung von Kriegsmunition einzuschmelzen war. Im Obergeschoß befand sich eine Schrot-Mühle mit 2 Mühlsteinen zum Einmaischen des Roggens. Der Staat belegte die Schnapsherstellung auch damals mit einer hohen Steuer. Die Zollbeamten aus Siegburg kamen zu Pferd nach Wahlscheid und kontrollierten die Einhaltung der Vorschriften. Mit der Maische, dem Abfallprodukt bei der Schnapsherstellung, fütterten die Landwirte gern ihre Kühe. Der Zoll bestand darauf, daß nur die eigenen Kühe gefüttert werden durften. Daher hielt die Familie Wester im Aggerhof damals 2-3 Kühe. Man durfte sich „landwirtschaftliche Brennerei“ nennen. 1924 wurde der Schornstein des Brennes abgebrochen.

Im Jahre 1925 eröffneten die Eheleute Koser in der ehemaligen Brennerei ein Kolonialwarengeschäft. Nachdem die Eheleute Koser im Jahre 1928 gegenüber neu gebaut hatten, zog Schuhmachermeister Julius Lichtenberg in den Brennes.

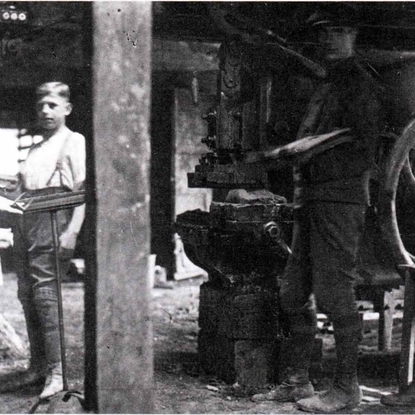

Das vom Kirchbach in Bewegung gesetzte Wasserrad trieb in der Schlosserei über Treibriemen einige Maschinen an. Hindrich Klein hatte sich nach Angaben von Emst Kürten, früher wohnhaft in Kirchbach, auf die Herstellung von „Kiemeschwängele“ (Kurbel für ein Butterfaß) spezialisiert. Hauptabsatzgebiet war die Lüneburger Heide. Ferner beschäftigte sich Hindrich mit dem „Scharfmachen“ von Bohrern des in der Nähe befindlichen Bergwerks „Grube Pilot“. Die Ziegelsteine der Häuser sollen aus der abgebrochenen Grube Pilot stammen.

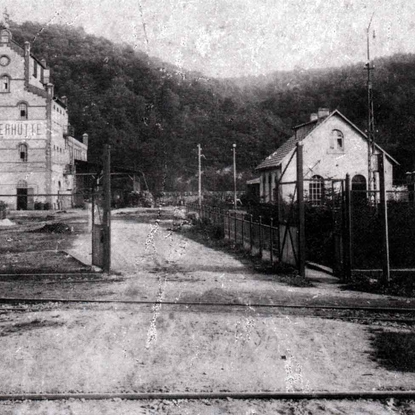

Die Industriellen gaben den Fabriken damals gern das Aussehen von Ritterburgen. Im Bildvordergrund ist das Bahngleis der Strecke Overath-Siegburg zu sehen. Dahinter liegt das Nebengleis als Bahnanschluß der Aggerhütte; es endete – was auf dem Bild nicht mehr zu sehen ist – auf einer Drehscheibe. Hier konnten die Eisenbahnwaggons gedreht und anschließend mit Muskelkraft von den Arbeitern zum Fabrikgebäude geschoben werden. Das zum Gebäude führende Gleis ist links zu sehen. Neben dem Gleis sieht man einen ausrangierten Eisenbahnwaggon. Auf dem Fabrikgebäude lesen wir die Aufschrift „Extractionswerke Aggerhütte GmbH“. Der Betrieb kochte Tierknochen zur Herstellung von Seife und Öl aus.

Entstehung der Aggerhütte

Auf der anderen Seite der Agger, im Hasenberg, sowie im Honrather Gebiet wurde Mitte des 19. Jahrhunderts Bergbau betrieben. Im Jahre 1855 errichtete die Honrather Bergwerksgesellschaft die ersten Aufbauten der heutigen Aggerhütte als Erzaufbereitungsanlage. Eine Verbindung zur anderen Aggerseite schaffte eine Brücke, deren Überreste man heute noch sehen kann. Weitere Entwicklung bis Ende des 2. Weltkrieges:

1903: Gründung des Extractionswerkes Aggerhütte GmbHca. 1940: Kauf der Anlage durch die Firma Edelstahlwerke Höver aus Kaiserau im Leppetal und Vermietung u.a. an KVB zum Abstellen von Bussen .Gegen Ende des Krieges: Beschlagnahme zu Gunsten der Firma Krupp aus Essen für kriegswichtige Produktionen. Noch viele Jahre nach Kriegsende standen die Maschinen der Firma Krupp ungenutzt in der langsam verfallenden Aggerhütte. Heute erfüllt die Firma Heikoflex GmbH als Hersteller von Folien und Folienartikeln die Fabrikanlage mit Leben.

Der Hohner-Bach verläuft vor dem Haus „tösche“ (zwischen) Garten und Wiese. Der Garten, in dem es u.a. „Schavuel“ (Wirsing), „Schlot“ (Salat), „Öllich“ (Zwiebel), „Koenschlöt“ (Feldsalat) und „Knueschele“ (Stachelbeeren) gab, stand immer im Mittelpunkt der Einwohner.

Nach Angaben von Ernst Kürten befand sich früher im Garten „et Schnickhüüschen“ (Schnitthaus oder Schreiner-Werkstatt), das der Großvater von Otto Specht handwerklich zur Herstellung von Holzstielen genutzt haben soll. Ein Wasserrad zum Antrieb von Geräten soll ebenfalls hier gestanden haben. Gegenüber dem Haus Dr. Lohmar befand sich ein Weiher; der Hohner-Bach war hier gestaut.

Bis zu dem „Schnickhüüschen“ rodelten früher die Kinder die „Aacherjaß“ (Aggergasse; heutiger Pestalozziweg) hinunter. Dieser Weg war noch im vorigen Jahrhundert die einzige Verbindung aus dem Aggerhof zur St. Bartholomäus-Kirche und Schule.

Hugo Schiffbauer, der heute in dem Haus Specht wohnt, wurde von Vorfahren überliefert, daß in dem Haus früher Gottesdienste stattgefunden haben sollen. Dies ist durchaus möglich, da die Protestanten während der Wirren der Reformationszeit eine Zeitlang die St. Bartholomäus-Kirche nicht betreten durften. Ebenso soll sich laut Hugo Sch. damals in dem Haus eine Gaststätte mit Kegelbahn befunden haben. Auch das ist glaubhaft, da sich die Bewohner aus den entfernten Weilern – insbesondere früher – nach einem Gottesdienstbesuch gerne zusammensetzten. Man war meist miteinander verwandt, sah sich die ganze Woche nicht und hatte sich viel zu erzählen.

Die Anzahl der Bäcker in der Bürgermeisterei Wahlscheid war früher nicht groß. Die hiesige weitgehend landwirtschaftlich orientierte Bevölkerung backte für sich und Nachbarn im eigenen „Backes“ (Backhaus) selbst. Hugo Schiffbauer, ein Schwager von Otto Specht, fuhr mit dem Wagen Brot über Land. Er erzählte, daß der Wagen mit ca. 50 bis 70 Stück Schwarzbrot, Graubrot und Blatz beladen wurde. Die Fahrt mit dem Brotwagen war mitunter gefährlich; vor allem bei Eis und Schnee. Einige Male war Hugo mit dem Gefährt umgeschlagen. Bei Eis drehte er dem Pferd tagsüber Stollen in die Hufeisen. Anfang der 30er Jahre wurde noch – wie der Inschrift auf dem Wagen zu entnehmen ist – mit „elektrischem Betrieb“ geworben. Die Wahlscheider Kinder setzten sich gern – vom Kutscher unbemerkt – hinten auf das Trittbrett.

Auf dem Bild sieht man zwei durch eine Achse bereits verbundene Karrenräder. Die Herstellung dieser Karrenräder nahm die meiste Zeit des Stellmachers (auch „Äesse“ = Achsenmacher genannt) in Anspruch. Nach Angaben von Otto Hohn, Brückerhof, verarbeitete der Stellmacher nur Holz, das mindestens 6 Jahre getrocknet hatte. „Schläge“ im Karrenrad vermied er, indem er das Rad probelaufen ließ und sich bei Korrekturen auf sein Gehör verließ.

Auf einer Landkarte für die Bürgermeisterei Wahlscheid aus dem Jahre 1900 ist der Ortsteil Kreuznaaf, wo die Firma Fischer ihren Betriebssitz hat, mit „Pfannschuppen“ (Platt: „Panneschopp“) bezeichnet. Die Bezeichnung Pfann(en)schuppen resultiert aus der Tatsache, daß hier an dieser Stelle Dachziegel und Bausteine gebrannt wurden. Da es viele Familien Fischer in Wahlscheid gab, nannte man Otto Fischer, den damaligen Betriebsinhaber, und seinen Sohn Erhard „de Pannemann“. Vor Otto Fischer war Jakob Lapp bis 1926 Inhaber des erstmals im Jahre 1875 erwähnten Betriebes. Man stellte Hohlpfannen, die man heute noch auf alten Scheunendächem sieht, her. Den Ton karrte man aus dem heute bebauten Feuchtgebiet Donrath-Broich heran. Als die Qualität des Tones schlechter wurde, stellte man Drainagerohre her. Bis Anfang der 30er Jahre setzte ein von einem Pferd gezogener Göpel die Presse in Bewegung. Inzwischen ist der Betrieb, dessen äußeres Kennzeichen ein hoher Schornstein war, abgebrochen

.Mitte des 19. Jahrhunderts gab es auch im Ortsteil Agger einen „Panneschopp.

Das Lebensmittelgeschäft („Wenkel“) Naaf/Gronewald in Honrath (heutiger Hauseigentümer: Fam. Hoffstadt) um ca. 1930.

Personen von links: 1. Wilhelm Naaf Honrath; 2. Wilhelm Gerhards, Honrath; 3. Ewald Gerhards; 4. hinten nur mit Kopf: Paula Wiedenhöfer; 5. Wilhelm Wiedenhöfer; 6. hinten: Elli Gronewaldgeh. Wiedenhöfer, Honrath; 7. vorne: Ernst Wiedenhöfer; 8. Erika Riemscheid; 9. hinten: Gustav Wiedenhöfer; 10. Klara Heinen geb. Naaf

Eine Zeitlang wurde das Geschäft als „Konsumgesellschaft Glück auf eGmbh“ betrieben.

In Honrath lebten im Jahre 1871 52 Personen in 9 Häusern.

Bereits Mitte der 1930er Jahre baute Paul Zimmermann im „Unterdorf“ an der Hauptstraße ehemals Nr. 55 a einen Neubau, der etwas zurückversetzt von den übrigen Häusern errichtet wurde. Vor diesen Neubau erstellte er die erste Tankstelle in Lohmar. Sogar eine Werkstatt für Reparaturen von PKW wurde angebaut. Bereits im Jahre 1946 hatte er mit Theodor Söntgerath einen Helfer. Er kam aus französischer Gefangenschaft und war froh, Arbeit zu finden. Ende der 1940er Jahre hatte Paul Zimmermann einen Bus und beförderte Personen zu Tagesausflügen ins nahe Umland, so zum Nürburgring. Auf der anderen Straßenseite stand die Scheune der ehemaligen Försterei von Lohmar, die im Jahre 1955 abgerissen wurde. Hier steht heute ein Wohnhaus. An der Stelle der Tankstelle hat heute die Firma Balkhausen GmbH Reifenhandel ihren Sitz, Hauptstraße 113- 115.

August Hüser betrieb mit Heinrich Stratmann zusammen einen Anstreicherbetrieb in einem Fachwerkhaus (Doppelhaus) an der Hauptstraße 14-16 . In der anderen Haushälfte hatte das Ehepaar Hüser, nachdem das Kleineisengeschäft der Gebrüder Pape in den 1920er Jahren aufgegeben wurde, einen Tante-Emma-Laden. In den 1940er Jahren übernahm Paul Alex das Lebensmittelgeschäft und danach Maria Klein. Danach befand sich bis Mai 2023 im linken Teil des Gebäudes das Wolle und Handarbeitsgeschäft Niedergesäss.

Der Handwerkerverein wurde im Jahr 1881 gegründet und hatte durchschnittlich 30 Mitglieder. Man wollte Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Es gab sogar eine Krankheits- und Todesfallversicherung für einen kleinen Vereinsbeitrag. Der Verein war konservativ ausgerichtet. In schöner Uniform wurde Kaiser`s Geburtstag, das Krönungsfest und das Sedanfest (Erinnerung an die französische Kapitulation in der Schlacht von Sedan 1870) zusammen mit dem Kameradschaftlichen Kriegerverein gefeiert. Am 7. Juli 1931 wurde noch das goldene Vereinsjubiläum gefeiert. Beim Festzug waren die Häuser mit Blumen und Fahnen geschmückt und 20 Ehrenpforten errichtet. Nur wenige Jahre später wurde in Folge der sogenannten Gleichschaltung (Vereinheitlichung des gesellschaftlichen und politischen Lebens) im Nationalsozialismus der Handwerkerverein aufgelöst.

Auf dem Foto sitzt der letzte Lohmarer Besenbinder und Korbflechter Johann Eykamp um 1895 vor seinem Haus in Sottenbach. Hinter ihm rechts steht seine Ehefrau Gertrud, die anderen sind wahrscheinlich Familienangehörige. Nach verbürgten Angaben wohnte er 1900 mit seiner Familie im Holzbachtal unterhalb von Lohmarhohn.

Johann Eykamp wurde am 20.7.1845 in Altenrath geboren. Sein Vater war der Leinenweber Peter Eykamp aus Menzlingen, der Sybilla Pier aus Altenrath geheiratet hatte. Johann Eykamp war der älteste von fünf Kindern. Er war von Beruf Korbmacher und heiratete die am 20.11.1839 in Altenrath geborene Gertrud Straeßer. Mit ihr hatte er einen Sohn Johann, der etwa 1868 in Menzlingen geboren wurde. Das heißt, dass er zunächst in Menzlingen bei Rösrath gewohnt hatte. Seine Ehefrau Gertrud starb mit 77 Jahren am 9.1.1917 in Lohmar. Er ist mit 80 Jahren am 15.6.1926 ebenfalls in Lohmar gestorben. Sibilla Wacker geb. Küpper, die bis zu ihrer Heirat auf dem Gut Lohmarhohn lebte, erzählte ihrem Enkel Raimund Schüller, dass „de Eekamp“ in einem stets reich mit Blumen umgebenen Holzhaus der ehemaligen Erzgrube „Moritz“ in der Nähe der Holzbachmündung in den Auelsbach wohnte und dass er immer mehrere Hosen übereinander trug, weil er meist bei seiner Arbeit auf dem Boden gesessen saß.

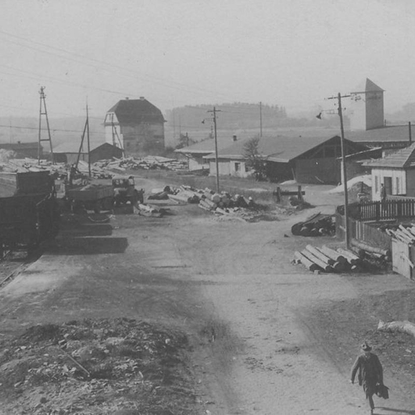

Die Fotos geben Teile des Verladebahnhofs wieder. Es handelt sich zum einen um eine Postkarte, die 1954 gelaufen ist. Links liegt der Verladebahnhof mit dem Haltepunkt Lohmar, der 1907 mit dem 3. Gleis ausgestattet wurde. Parallel dazu verlief die Verladestraße, die heutige Raiffeisenstraße. Rechts am Holzzaun liegen die Büros des Sägewerks und Holzverarbeitungsbetriebes Josef Eich und seiner Söhne Hans und Ferdi. Dahinter liegt der holzverarbeitende Betrieb Paul Pfennig, in der Daubenfässer mit Deckel hergestellt wurden. Im Hintergrund ist das Wohnhaus von Paul Pfennig zu sehen. 1958 übernahm die Firma K. Kurz Hessental KG das Unternehmen. Sie beschäftigte zeitweise 1200 Mitarbeiter in den 3 Zweigstellen in Lohmar, Neckargmünd und Hurlach. Im November 1993 wurde der Betrieb in Lohmar aufgegeben. Zischenzeitlich unterhielt die Holzhandlung Lüghausen aus Siegburg hier eine Zweigstelle, bevor sie 2002 Insolvenz anmelden musste. Ende 2007 wurde mit dem Abriss der alten Gewerbehallen begonnen und es entwickelte sich hier das Gewerbezentrum Auelsweg mit vielen neuen mittelständischen Unternehmen.

Das andere Foto zeigt im unteren Teil u.a. die Bahnschienen mit dem Bahnhofsschuppen. Das traufständige Gebäude an der Verladestraße unten links ist das Warenlager der Raiffeisengenossenschaft. Die dunkelfarbigen Gebäude am rechten Bildrand sind das Anwesen Postertz in der Kirchstraße. Gegenüber liegt die Kaplanei mit dem Pfarrheim, angrenzend der alte Schulhof mit den Kastanienbäumen und das Baustofflager Knipp.

Die kleinen Lebensmittelgeschäfte (Tante Emma Läden) sind in Lohmar von der Bildfläche verschwunden und durch große Supermärkte verdrängt worden. Schätzungsweise ca.10 solcher Läden gab es in Lohmar. Mitten im Ort gelegen war die Kolonialwarenhandlung von Carl und Elisabeth Scheiderich, die bis Mitte der 1980er Jahre betrieben wurde. Etwas südlicher auf der Hauptstraße 62 a (heute 127) befand sich das Lebensmittelgeschäft Distelrath. 1950 war noch kein Schaufenster vorhanden und der Verkauf fand im Wohnraum zur Straße hin statt. Lediglich zwei Schilder wiesen auf das Geschäft hin: MAGGI (Suppenartikel) und IMI (Waschmittel).

Enthalten in

Heimatwelten

Zur Übersicht