Mühlen

Enthaltene Objekte

Dokumente

Die Bachermühle, die schon früh Eigentum adeliger Familien von Schloss Auel war, wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt. Die heute erhaltene Bausubstanz, das zweigeschossige Mühlengebäude, dürfte jedoch wesentlich später, so um... Die Bachermühle, die schon früh Eigentum adeliger Familien von Schloss Auel war, wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt. Die heute erhaltene Bausubstanz, das zweigeschossige Mühlengebäude, dürfte jedoch wesentlich später, so um 1800 entstanden sein. Die Mühle ist in der Denkmalliste der Stadt Lohmar eingetragen. Die Wasser-Kornmühle, unterhalb des Kammerbergs am rechten Aggerufer, erhielt das Wasser für den Betrieb der Mühle mittels eines Obergrabens als Abzweig der angeströmten Fläche des Honsbacher Wehres (sog. Oberwasser) aus der Agger. Bis in die 1950er Jahre hinein war die nun elektromotorenbetriebene Mühle noch in Betrieb. Die Bachermühle liegt nordöstlich von Wahlscheid, an der Kreuzung der Bundesstraße 484 und der Kreisstraße 16 nach Neuhonrath. Mehr erfahren Sie in dem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter Nr. 25, siehe Dokument. | |

|

2015

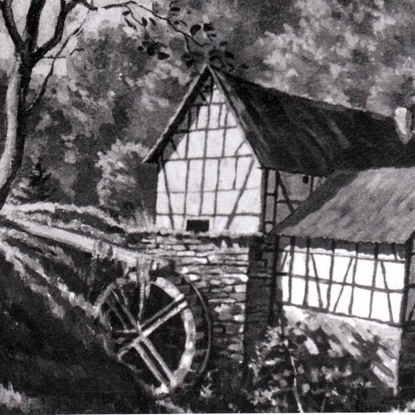

Von der alten Auelsbachmühle, die wahrscheinlich schon im Jahr 1493 von den Lohmarer Burgherren von der Reven gebaut wurde, gibt es heute nur noch unscharfe Fotos und ganz wenige Zeichnungen in Tusche und verblassten hellen Farben. Das einzige 29x24... Von der alten Auelsbachmühle, die wahrscheinlich schon im Jahr 1493 von den Lohmarer Burgherren von der Reven gebaut wurde, gibt es heute nur noch unscharfe Fotos und ganz wenige Zeichnungen in Tusche und verblassten hellen Farben. Das einzige 29x24 cm kleine Kunstwerk wurde durch Zufall im Frühjahr 2008 in einer privaten Familiensammlung in Lohmar vom Autor dieses Beitrages entdeckt. Leider ist aber der Name des Malers unbekannt geblieben. Im Signum unter dem Bild ist lediglich das Datum von 1869 zu entziffern. 1907 kaufte Jean Pilgram als letzter Müller das ganze Anwesen und zog mit seiner Familie von Köln-Mülheim nach Lohmar an den Auelsbach. Aufgrund seiner schelmischen Art und weil er leidenschaftlich gerne Pfeife rauchte, wurde er im Volksmund "Piefekopp" genannt. Er verstarb 1946. In seinem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter erinnert Johannes Heinrich Kliesen an die weggebaggerte Mühle am Auelsbach, an den letzten Müller Jean Pilgram und an die Mühlenquelle. | |

Die Lohmarer Mühle in der unteren Buchbitze am Auelsbach gelegen war eine oberschlächtige Wassermühle, d. h. das Mühlrad wurde durch das Wasser von oben her angetrieben. Das Wasser kam aus dem künstlich angelegten Mühlbach, der ab dem Wiesental... Die Lohmarer Mühle in der unteren Buchbitze am Auelsbach gelegen war eine oberschlächtige Wassermühle, d. h. das Mühlrad wurde durch das Wasser von oben her angetrieben. Das Wasser kam aus dem künstlich angelegten Mühlbach, der ab dem Wiesental „Saure Wiese“, wo die beiden Bäche Kröhlenbach und Holzbach sich trafen, in das Speicherbecken, die sogenannte Klause führte. Die Mahlmühle gehörte zu den Kameral-Gütern des Herzoglich-Bergischen Amtes Blankenberg. 1907 kaufte Jean Pilgram das Mühlenanwesen. 1974 wurde die Mühle abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt. In einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter hat Heinz Müller 1992 die wechselvolle Mühlengeschichte beschrieben, siehe Dokument. | |

|

1924

- 2008 Die Sage von der Teufelsmühle (Gebermühle) im Jabachtal, geht zurück auf eine Erzählung von Richard Busch im Siegburger Kreisblatt von 1924. Sie handelt von der Gebermühle, die sich vor 300 Jahren auch Bicher- oder Bachermühle nannte, und in uralter... Die Sage von der Teufelsmühle (Gebermühle) im Jabachtal, geht zurück auf eine Erzählung von Richard Busch im Siegburger Kreisblatt von 1924. Sie handelt von der Gebermühle, die sich vor 300 Jahren auch Bicher- oder Bachermühle nannte, und in uralter Zeit des schwarzen Wenzels Teufelsmühle war. Der schwarze Wenzel hatte die Stückers Bärbel aus Winkel geheiratet. In der Brautnacht hörte man ein seltsames Spiel von einem schwarzen Geiger, der oben auf dem Dachfirst saß. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes entdeckte Bärbel, dass der schwarze Wenzel einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte und seine Kinder im Mühlbach ertränkte, um seinen Reichtum zu erhalten. Die unglückliche Müllerin sprang vor Schmerz und Trauer in die tiefe Mühlenklause und schrie: „Ja, Bach, in deinen kalten Armen trugst du meines Lebens Sonne hinweg! Ja, Bach, du! – Ja – Bach!“ man nannte den Mühlenbach von da an den Jabach, welchen Namen er noch heute trägt.

| |

|

1994

- 2008 Die Naafmühle am Naafbach ist eine der am vollständigsten erhaltenen Wassermühlen im Rhein-Sieg-Kreis. Sie war noch bis in die 1980er Jahre in Betrieb und wurde schon im 16. Jahrhundert erwähnt. Bereits in der Ploennis-Karte des Herzogtums Berg aus... Die Naafmühle am Naafbach ist eine der am vollständigsten erhaltenen Wassermühlen im Rhein-Sieg-Kreis. Sie war noch bis in die 1980er Jahre in Betrieb und wurde schon im 16. Jahrhundert erwähnt. Bereits in der Ploennis-Karte des Herzogtums Berg aus dem Jahre 1715 ist sie eingezeichnet. Die heute erhaltene Bausubstanz ist jedoch wesentlich jünger. Neben dem unterschlächtigen Wasserrad auf der Südseite des Hauptgebäudes ist auch das Mühlwerk der Getreidemühle mit zwei Mahlwerken vollständig erhalten. Es ist im südwestlichen Teil des Hauptgebäudes untergebracht. Früher wurde nur Schrot fü Viehfutter gemahlen. Nach dem 2. Weltkrieg stellte man um auf Mehl. Die Naafmühle wird auch Bleifelder Mühle genannt. Die Familie Bleifeld erwarb die Mühle Ende des 19. Jahrhunderts von den Eheleuten Christoph Merklinghaus und Anna-Katharina geb. Kirschbaum. Alle anderen Mühlen im Naafbachtal - Ingersaueler Mühle, Weeger Mühle, „Groninger oder Gromicher Mühle“, „Noffertmühl“ oder Frackenpohl’s Mühle gibt es nicht mehr. Lange Zeit war zu befürchten, nachdem der Aggerverband das Mühlenanwesen gekauft hatte, dass auch die letzte Mühle im Naafbachtal abgerissen wird und der geplanten Trinkwassertalsperre zum Opfer fällt. Die Pläne zum Bau der Talsperre sind weitestgehend vom Tisch. Es wurde gerade noch rechtzeitig in den Substanzerhalt des wertvollen Denkmals „Naafmühle“ investiert, zuletzt durch die Oberbergische Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte mbH (OBG) mit Sitz in Gummersbach, die im Spätsommer 2007 hier mit einer Jugendwohngemeinschaft einzog. Inzwischen sind die Gebäude privat vermietet. In dem Dokument ist die Geschichte der Naafmühle und der Mühlen des Naafbachtals zusammengetragen.

| |

Eine teuflische Geschichte zur Naafmühle im Naafbachtal wurde in einem schon älteren Schulheft entdeckt. Mit ziemlicher Sicherheit stammt die Überlieferung von Konrektor Josef Grunenberg, der bis 1963 in Lohmar wirkte und im Pützerhof im alten... Eine teuflische Geschichte zur Naafmühle im Naafbachtal wurde in einem schon älteren Schulheft entdeckt. Mit ziemlicher Sicherheit stammt die Überlieferung von Konrektor Josef Grunenberg, der bis 1963 in Lohmar wirkte und im Pützerhof im alten Kirchdorf wohnte. Anders als bei der Sage über die Gebermühle, hat die Geschichte allerdings ein „Happy End“. Fein säuberlich noch in alter Sütterlinschrift (nach dem gleichnamigen Schulmann 1865–1917) ist zu lesen: »So geschehen an einem Freitage vor dem Namensfeste des Kirchenpatronns St. Bartholomäus auf dem Berge Anno Domini 1543 zu Naaf an der Korn- und Oel-Mühle verbürgt durch alte Leute. Zu mitternächtlicher Stunde polterte ein Mann mit dem Fuße an die Türe der Mühle mit einem Malter (altes Korn- und Mehlmaß) Gold und Silber Perlen und Edelsteinen. Der Müller »Dreckes (Heinrich) zo Heide« fragte den Fremden nach seinem Begehren. Der sagte alles gehört Dir, wenn Du mir nach deren Tode die Seelen Deiner drei Töchter Anna, Edelgard und Gertrude verschreibest. Der Pächter der Mühle des Johann zu Doerp (Haus Dorp) zündete eilig eine Kerze an und rückte mit einem Krutzifixe in der Hand dem Fremden mit einem garstig Fell, Krallen an den Fingern, einem Pferdehufe und Hörnern auf dem Kopfe zu Leibe. Dieser entfleuchte Angesichtes des Herren Jesu in einer Wolke von Feuer und Schwefel über die Klausen. Dabei verlor er in weitem Bogen alle die dargebotenen Schätze. Der Müller, sein Weib und seine schönen Töchter blieben fromme Leute alle Zeiten. Wer noch heute an einem Tage vor Bartholomä mit dem Kreuze und einer Kerze um Mitternacht zur Mühle geht, kann des Teufels wilde Flüche hören, und wenn er festen Glaubens ist in den Mühlenteichen und unter dem Mühlrade ein Klümpchen Goldes oder einen Edelstein finden.« Bei älteren Einwohnern der benachbarten Dörfer und Höfe geht vereinzelt noch heute die Mär um, in der Bartholomäusnacht zum 24. August trieben Geister mitunter im Bachgrund der Naaf ihr Unwesen.

| |

|

2008

- 2016 500 Meter vor der Mündung des Naafsbachs in die Agger, im Ort Kreuznaaf befand sich eine Mahl- und Ölmühle, die „Noffemöll“ oder auch „Frackenpohl’s Mühle“, so genannt nach dem Mühlenbesitzer. Alles begann 1870. Wilhelm Frackenpohl betrieb in der... 500 Meter vor der Mündung des Naafsbachs in die Agger, im Ort Kreuznaaf befand sich eine Mahl- und Ölmühle, die „Noffemöll“ oder auch „Frackenpohl’s Mühle“, so genannt nach dem Mühlenbesitzer. Alles begann 1870. Wilhelm Frackenpohl betrieb in der Gegend ein Fuhrgeschäft für Getreide sowie einen Getreidehandel. Die Unternehmen liefen so gut, dass er den Betrieb erweitern und einen großen Mühlenkomplex in zeitgenössischem Stil errichtet konnte. In den Jahren 1870-1875 wurde aus Hangelarer Feldbrandziegeln der große Bau mit Wohnhaus errichtet. Durch die neue Mühle und Gebäude war man nun in der Lage, das Getreide selbst zu mahlen und auch zu lagern. Wilhelm Frackenpohl, hatte mit vier nebeneinander stehenden Mühlsteinen die Mühle betrieben. (zum Teil für verschiedene Mahlgänge: Feinmehl – Weizenvermahlung, Backschrotgang, zwei Futterschrotgänge und eine Haferquetsche). Eine Königs-Antriebswelle erstreckte sich vom Sockelgeschoss bis ins 2. Stockwerk. 1923 wurde die Mühle auf Turbinen umgestellt, d.h. alle die schönen sichtbar getriebenen ober-, mittel- und unterschlächtigen Wasserräder verschwanden. Die (Hafer-) Quetsche war eine feste Einrichtung der Mühle, wo der Hafer samt Spelze zwischen den eingestemmten Rillen der Mahlsteine (oberer Läuferstein und unterer fester Bodenstein) zerrieben – gequetscht – wurde. Je größer der Abstand zwischen den beiden Steinen – später gab es Schrotmühlen mit geriffelten Hartgusswalzen – je gröber wird das Mahlgut zu Back- oder Futterschrot gemahlen. Für das grobe Mahlen zu Schrot genügt ein Durchlauf (Mahlgang). Als Schrotmühe galt nach Verordnung jede Vorrichtung die zum Mahlen, Schroten und Quetschen von Getreide, aber auch Buchweizen-, Hafer- und Gerstengrütze, geeignet ist, mag sie für Hand- oder Kraftbetrieb eingerichtet, beweglich oder fest eingebaut sein. Später kam noch eine Bäckerei hinzu. In den 1950er Jahren kam das Brot als Aggertaler Brot in die Geschäfte. Das Unternehmen bestand bis 1975 und wurde geschlossen, als kein Nachfolger gefunden wurde. Eine Tradition, die über vier Generationen bestand, ging zu Ende. Auf dem Bild Ort Kreuznaaf erkennt man den Ort mit der alten Straßenführung, ein enges Gässchen hinter der Mühle vorbei an kleinen Fachwerkhäusern unterhalb des ehemaligen Seminargebäudes Steineck von Faber-Castel, hinauf auf den Bergrücken des Rotsberg entlang der Kreisstrasse K 34 nach Hausen, Hausdorp und Höffen. Heute ist dieses Gebäude eine dem rohbaugleiche Bauruine..Der Lohmarer Stadtanzeiger berichtete im Juli 2013, dass das „Castell Steineck durch eine Bergisch Gladbacher Firma ersteigert worden sei und das frühere Tagungshotel weitgehend in seinem jetzigen Zustand erhalten und nach Sanierung zum hochwertigen Quartier für Wohnen und Arbeiten werden soll. Danach wurde die Immbilie weiter verkauft. Wer die Natur erleben will, soll das romantische Naafbachtal mit seinen fast versteckten Ansiedlungen sowie den tier- und pflanzenreichen Niederungen durchwandern, das in Kreuznaaf oberhalb des Mühlenteichs von der heutigen Straßenführung rechts abzweigt. Der Weg durch dieses ruhige Tal folgt überwiegend dem sich windenden Bachlauf. In der Ortschaft Kreuznaaf, unterhalb der Bauruine Castel Steineck, beginnt der Wanderweg ins Naafbachtal. Er führt als Talweg zunächst bis Ingersauel und dann ins zweite Naafbachtal ggfls. bis Blindennaaf oder zur Fischermühle und weiter ins Quellgebiet des Kleinen- und Großen Naafbachs. Das dritte Bild zeigt den Weiler Weeger Mühle am Ausgang des Wenigerbachtals ins Naafbachtal in südöstlicher Richtung von den Viehweiden unterhalb vonHausdorps aus betrachtet. Die Weeger Mühle wurde im Rahmen erster 69 Planungsüberlegungen zur Naaftalsperre – da sie sich im späteren Stauraum der Talsperre befinden würde - vom Aggerverband aufgekauft, entsiedelt und bereits in den 1960er/70er Jahren abgerissen.

| |

|

1998

Die denkmalgeschützte Honsbacher Mühle ist eine ehmalige Wassermühle und liegt im Norden des Stadtgebietes im Weiler Honsbach. Das jetztige Hauptgebäude wurde um 1808 errichtet. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Honsbacher Mühle 1625 als Besitz... Die denkmalgeschützte Honsbacher Mühle ist eine ehmalige Wassermühle und liegt im Norden des Stadtgebietes im Weiler Honsbach. Das jetztige Hauptgebäude wurde um 1808 errichtet. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Honsbacher Mühle 1625 als Besitz des Baacher Hofes (Cortenbachshof). Vor 1945 wurde der Mühlenbetrieb eingestellt. In den 1980er und 1990er Jahren wurde das Mühlenanwesen als Gasthaus genutzt. Heute dient es als Wohnhaus. Nach dem Erwerb des ca 3500 qm großen Arreals durch die Eheleute Gabriele und Robert Reschke im Jahr 1994 wurden die Gebäude aufwendig renoviert, siehe Dokument. |

Bilder

Auf dem Kastenwagen steht Johann Miebach, Honsbach. Beim Füttern der „Hohnder“ sieht man Hilde Schwarzrock geh. Blasberg.

Josef Stocksiefen jun. kaufte Anfang der 1940er Jahre die Mühle von Baron La Valette. Vorherige Eigentümer bzw. Pächter waren: In 1644 Erbengemeinschaft Rurich Wiessmanns, Johann Kortenbach und Heinrich Leyen; in 1831 Wilhelm Kochner; in 1872 Wilhelm Frackenpohl und ab ca. 1894 Josef Stocksiefen sen..

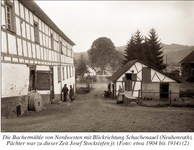

Die Bachermühle, die schon früh im Eigentum des Rittergutes Schloss Auel stand, wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt. Die heute erhaltene Bausubstanz, das zweigeschossige Mühlengebäude, ist jedoch wesentlich jünger (um 1800). Die Wasser-Kornmühle, unterhalb des Kammerbergs am rechten Aggerufer, erhielt das Wasser für den Betrieb der Mühle mittels eines Obergrabens als Abzweig der angeströmten Fläche des Honsbacher Wehres (sog. Oberwasser) aus der Agger.

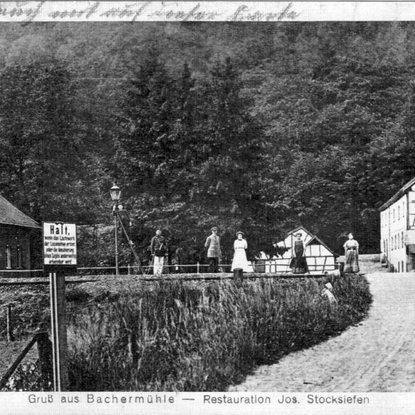

Die mit einem Poststempel von 1914 versehene Ansichtskarte zeigt den Haltepunkt Bachermühle der Aggertalbahn. Müller und Pächter der Mühle und des Ausschanks aller geistigen und alkoholfreien Getränke im Haltestellengebäude war zu dieser Zeit Josef Stocksiefen. Josef Stocksiefen jr. kaufte Anfang der 1940er Jahre die Mühle von Freiherr von la Valette St. George. Zusätzlich betrieb er neben der Mühle eine Landwirtschaft und eine Bäckerei, um somit einen finanziellen Ausgleich zu erwirtschaften, darüber hinaus hatte er eine Postagentur im Mühlengebäude und verkaufte die Fahrkarten für das „Luhmere Grietche“ der Station Bachermühle vor Ort, einem Haltepunkt der Eisenbahn Siegburg – Overath – Ründeroth.

Das Foto stammt aus den 1980er Jahren. Es zeigt die im Gammersbacher Tal, zwischen Muchensiefen und Oberschönrath, gelegene Gammersbacher Mühle, die 1688 als Wasserkornmühle zum ersten Mal genannt wurde. Damals gehörte sie zum adeligen Haus Schönrath. In einer Aufstellung der Marie (Bürgermeisterei) Lohmar von 1812 wird die Gammersbacher Mühle mit dem Besitzer Gerhard Bonn in der Gemeinde Scheiderhöhe und der Hausnummer 19 aufgeführt. Heute ist die Gammersbacher

Mühle eine der wenigen noch intakten Wasserkornmühlen in unserem Heimatgebiet. Vor rund 20 Jahren hat Claus Ihm die Gammersbacher Mühle erworben und bietet an Samstagen, Sonn- und Feiertagen oder nach Absprache Bewirtung in gemütlicher Atmosphäre oder in rustikalen Räumlichkeiten an. Außerdem werden zweimal in der Woche mit pferdebespannten Brotwagen Steinofenbrot und Kuchen aus eigener Herstellung ausgefahren bzw. man kann donnerstags und freitags auf Vorbestellung und samstags das selbstgebackene, knusprige Brot aus dem Steinofen im offenen Verkauf am Hof erwerben.

Diese Aufnahme aus den 1930er Jahren zeigt die Lohmarer Mühle der Familie Pilgram in der Buchbitze am Fuß des alten Griesberges (Kieselhöhe) im Oberdorf von Lohmar. Die Mühle wird 1493 erstmals im Rent- und Lagerbuch von Blankenberg als Zwangmühle der Burgherren von Reven genannt.

1974/75 musste das Mühlengebäude einem kleinen Gewerbebetrieb des Fischzuchtsbetriebes der Familie Pilgram Platz machen. Das letzte Wasserrad der Mühle wurde – wenn auch stark restauriert – in der Gutmühle (Restaurant „Auszeit“) im Wahnbachtal wieder eingebaut. Der Mühlbach (Auelsbach) links des Weges ist nur ansatzweise zu erkennen.

Auf dem Foto von etwa 1925 ist die Gebermühle – eine Wasserkornmühle – noch an ihrer alten Stelle in der Bachaue zwischen Jabachtalstraße und Jabach zu sehen.

Sie ist die älteste Mühle im Jabachtal und hieß früher auch Bicher Mühle. Als solche wird sie 1644 erstmals erwähnt. Sie gehörte dem Herzog von Berg und war Zwangsmühle für die Honschaften Halberg und Inger. Um 1830 hat der Lohmarer Bürgermeister Paul Grames (1828-1840) die Mühle vom Staat gekauft und ein paar Jahre später an den Gutsbesitzer Freiherr Adolph von Francken in Inger weiter veräußert. Von seinen Erben ging die Mühle 1930 in den Besitz von Franz Broich (Breidtersteegsmühle) über und dann an die Fam. Demmer. Zu dieser Zeit bestanden die alten Mühlengebäude noch, die jedoch bis auf das Haupthaus abgerissen wurden. Peter Demmer hatte 1934 auf der anderen Straßenseite begonnen, ein neues Haus zu bauen, in dem er die Gaststätte „Gebermühle“ einrichtete und 1950 dafür die Konzession erhielt. Die Jabachtalstraße verläuft heute links an der Mühle vorbei.

Der Bergrücken westlich von Jexmühle in Richtung Hove trägt die Flurbezeichnung „Auf der Hohenburg“. Auch die vorhandenen Bodenerhebungen lassen darauf schließen, daß hier einmal eine Burg gestanden hat. Die Mühle ist inzwischen zu einem Wohnhaus umgebaut.

Frühere Eigentümer der Jexmühle:

Farn. Ley, Overath; in 1644 Farn, von Lüninck zu Honrath und danach Hans Christoffel von Hammerstein.

In 1872 war Karl König Eigentümer.

In diesem Jahrhundert erwarben die Geschwister Otto, Honrath, die Mühle.

Nur wenige überlieferte Mühlen des Rheinlandes bieten in Architektur, Technik und landschaftlicher Einbindung eine derart komplette Überlieferung der Mühlengeschichte wie die Naafer Mühle. Das erhaltene Mühlengebäude, der rechte Teil der Fachwerkhofanlage, ist 1799 oder 1800 errichtet worden. Das nordöstlich angebaute Wohngebäude wurde 40 Jahre später aufgeschlagen. Die Fotografie zeigt die Mühle Ende der 1980er Jahre. In Flurkarte von 1803-1820 und in der Urflurkarte von 1824, Flur II, genannt „zur Heide“, ist das Mühlengebäude mit dem zugehörigen wasserführenden System und der sog. Klause (Kluus) eingezeichnet. 1885 ist der Müller

Franz Bleifeld als Eigentümer der Mühle aufgeführt. 1890 wohnten 27 Einwohner in Naaf und 9 Bewohner in der Mühle, wahrscheinlich die vorgenannten und zwei weitere Hilfskräfte. Die Mühle war bereits im Verlauf des 19. Jahrhunderts im Bereich des Westgiebels um einen kleinen, eingeschossigen Gesindetrakt mit Pultdach erweitert

worden.

Weegermühle – ein Blick in die Vergangenheit um 1965, der so nicht mehr zu sehen ist. Rund 1500 Meter bachabwärts von der Naafer Mühle, in südwestlicher Richtung, am Bacheinlauf des Wenigerbachs in den Naafbach befand sich die Weegermühle, die sich bis zum Erwerb und Abbruch durch den Aggerverband – im Rahmen der Naaftalsperrenplanung – in den 1960er Jahren im Besitz der Familie Klink befand. Die Familie Klink betrieb neben der Mühle eine Bäckerei und Landwirtschaft. Die Mühle war ein Spliss eines Dienstsattelguts, des sogenannten Happerschosser Gutes, das dem Heinrich Knötgen gehörte. 1744 gehörte die Mühle dem Posthalter von Halberg, Johann Limbach, der mit Anna Maria Grieffrath verheiratet war. Im Jahre 1872 wird Ludwig Keller als Müller genannt. Heute kann man den Damm des Stauweihers, die sog. Kluus, oberhalb der Kirchsiefer Wiese noch erkennen, sonst ist nichts mehr von der Mühle, die in den 1960/70er Jahren komplett geschleift wurde, zu sehen.

Es ist durchaus möglich, daß es sich bei dieser Mühle – wie der Name schon sagt – um eine zur Burg Haus-Dorp gehörende Mühle handelte.

Hier vereinigen sich die beiden von Weeg und Haus-Dorp kommenden Siefen. Die beiden durch die Siefen fließenden Bäche tragen den Namen Atzenbach (in Platt: „Atzemich“). Im Volksmund hieß die Hofanlage Dorp-Mühle stets „Atzemich“.

Vor dem Haus sehen wir die Eheleute Kaufmann, Wilhelm und Mathilde geb. Steeger mit ihren Kindern – von links: 1. Christian; 2. Marta verh. Stöcker, später Unterstesiefen; 3. Willi; 4. Emma verh. Scharrenbroich, später Overath, und 5. Erna verh. Schmitz, später Höfferhof; es fehlt der Sohn Fritz.

1919 wurde das Haus total erneuert und aufgestockt. Offenbar hatte Wilhelm K. in der Notzeit des 1. Weltkrieges mit den Erträgen aus der Mühle ausreichende Ersparnisse für den Totalumbau gebildet.

Eine der jüngeren Mühlen des Kirchspiels Wahlscheid ist die Dorper Mühle, eine Wasser-Kornmühle, die am heutigen Fahrweg zwischen dem Aggertal, der B 484, unweit von Mackenbach und Hausdorp liegt. Sie wurde am 3.11.1842 bewilligt und wahrscheinlich im gleichen Jahr spätestens Anfang 1843 von Johann Wilhelm Steeger erbaut.

Das Bild zeigt von links: Martha, verh. Stöcker, später Unterstesiefen; Emma, verh. Scharrenbroich, später Overath; Fritz, der älteste Sohn, hat die väterliche Mühle übernommen; Erna, verh. Schmitz, später Höfferhof; Christian; Willi sowie sitzend die Eheleute Kaufmann, Wilhelm und Mathilde, geb. Steeger, die Tochter des Erbauers der Mühle.

Das Bild wurde vermutlich um 1919, kurz nach dem durchgreifenden Umbau der Mühle, aufgenommen. Seit 1942 steht der Mühlenbetrieb still.

Das Mühlrad rechts wurde von den beiden aus Richtung Weeg und Haus-Dorp kommenden Bächen (jeweils Atzenbach) angetrieben. Sie wurden vor der Mühle in je einer Kluhs gestaut.

Karl Otto Kaufmann, der heutige Eigentümer: Das Wasser reichte normalerweise für einen Mahlbetrieb von 4-6 Stunden (Es war also kein „Donnerwetter’s-Mühlchen“).

In dem von Haus-Dorp kommenden Siefen steht heute noch ein in Betrieb befindliches „Kloppmännchen“ das Wasser nach Höfferhof zum Hause Menge drückt.

Das Mühlrad trieb über eine Kette auch eine Dreschmaschine an.

In dem unterhalb der Mühle befindlichen Anbau, aus dem ein hoher Schornstein emporragt, befand sich links das „Backes“ (Backhaus) und rechts der „Druchöven“. Durch die Tür im Anbau verschwanden die Bauern in der schlechten Zeit während des 1. Weltkrieges und in der Zeit danach mit „schwarzem“ Getreide und Mehl.

ln Neuemühle, wo wahrscheinlich erstmals im 18. Jahrhundert gesiedelt worden sein dürfte, lebten im Jahre 1875 in 2 Wohnhäusern 9 Personen. Eigentümer der „Neue Mühle“ in 1872: Wilhelm Steinsträßer

Rechts sieht man den Mühlenteich. Im Tiefgeschoß des Fachwerkhauses befand sich das oberschlächtige Mühlenrad. Hier lief das Bachwasser von oben in die Schaufelfacher des Mühlrades. Die Fächer füllten sich, wurden schwer, drückten nach unten und setzten somit das Mühlrad in Bewegung. Wenn ein Mühlbach starkes Gefälle hatte, traf man in der Regel ein unterschlächtiges Mühlrad an.

Vorhanden waren zwei Mühlsteine. Es wurde Schrot für Viehfutter gemahlen. Wilhelm Naaf, Aggerhof, schärfte von Zeit zu Zeit die Mühlsteine. Unter großer Staubentwicklung behaute er die Steine; d.h., er machte die Rillen wieder scharf.

Das „Müllejässchen“ führte am heutigen Haus Dunkel vorbei direkt in die Mühle.

Diese Fotografie aus den 30er Jahren zeigt im Vordergrund einen Teil der Buchbitze, vom Abzweig Mühlenweg aus gesehen. Links das Fachwerkhaus gegenüber der Pilgrams Mühle in der Gewanne „im Mühlengarten“ und rechts ist das Mühlenrad der Pilgrams Mühle zu sehen. Im Jahre 1493 erhielten die Besitzer der Burg, die Familie von der Reven, vom Landesherrn, dem Grafen von Berg, das Recht, auf ihrem Grund eine Mühle zu errichten. Von besonderer Bedeutung waren die Zwang- und Bannrechte des Grundherrn, der z.B. seine Hintersassen (die von einem Herrn dinglich abhängig waren) zwang, nur in seiner Mühle mahlen zu lassen, wofür eine Abgabe zu entrichten war.

Medien

Am 7. Mai 2021 wurde an der Ecke Rathausstraße/Bachstraße/Mühlenweg vor dem Haus "Dunkels Eck" die Skulptur der "Lohmarer Mühle" - vielen auch als "Pilgrams Mühle" bekannt - der Öffentlichkeit übergeben. Wegen der Corona-Einschränkungen waren nur die unmittelbar am Projekt Beteiligten und Bürgermeisterin Claudia Wieja zur Präsentation eingeladen. Neben der Skulptur wurde eine Infotafel, die die geschichtlichen Hintergründe erläutert und eine von dem Bildhauer und Steinmetz Markus Weisheit gestiftete Ruhebank aufgestellt.

Finanziert wurde das Projekt „Lohmarer Mühle“ durch eine großzügige Spende der Eheleute Margarethe und Dr. Dieter Bretzinger an den Heimat- und Geschichtsverein (HGV) Lohmar. Es war Ihnen ein Anliegen, gemeinsam mit dem HGV ein heimat- und identitätsstiftendes Denkmal in Lohmar zu schaffen. Der Vorschlag der Lohmarer Künstlerin (Kunst im Fachwerk) und Vorsitzenden des Kunstvereins LohmArt Martina Furk und des HGV-Geschäftsführers Wolfgang Röger, das Thema Mühlen aufzugreifen und an die markante Lohmarer Mühle am Auelsbach zu erinnern, fand sofort Zuspruch. Der künstlerische Entwurf von Martina Furk wurde gemeinsam mit Markus Weisheit, Steinmetz- und Bildhauerwerkstatt aus Siegburg und Christian Thiesen, Metallbau Thiesen aus Lohmar zur Fertigungsreife entwickelt und umgesetzt. Als Materialien wurden Gesteinsblöcke aus bergischer Grauwacke und Cortenstahl gewählt. Als Standort wurde die Grünfläche vor dem Haus "Dunkels Eck" mit der Stadt Lohmar abgestimmt. Er liegt sehr exponiert in der Nähe des Auelsbaches unweit des ursprünglichen Mühlenstandortes. Das Grundstück wurde im Zuge der Verlegung der Rathausstraße von der Stadt erworben und als Grünfläche angelegt.

Die Skulptur erinnert an die große technische und kulturgeschichtliche Bedeutung der Wassermühlen. Viele Ortsnamen in der Stadt Lohmar erinnern noch heute daran.

Das Mühlrad wurde nach der Einweihung arretiert und ist nicht mehr beweglich.

Hans Dieter Heimig hat im Jahr 1978 einige Gespräche mit alten Lohmarerinnen und Lohmarern auf Tonkassetten festgehalten, u.a. auch mit dem verstorbenen Lohmarer Orginal Josef Kümmler (Jahrgang 1897), bekannt als „Kümmlers Jüpp“ und Peter Büscher, Jahrgang 1901, der auch einige Jahre Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Lohmar war. In dem Audioclip sprechen sie über die Betreiber der Lohmarer/Pilgrams Mühle

Enthalten in

Heimatwelten

Zur Übersicht