Persönlichkeiten & Originale

Enthaltene Objekte

Dokumente

Eine regionale Tageszeitung in den 1960-1970er Jahren brachte täglich eine Komik-Serie unter der Überschrift: „Oskar, der freundliche Polizist“. Hier wurde in Zeichnungen das gute Zusammenwirken zwischen Bevölkerung und Polizei dokumentiert. Dies... Eine regionale Tageszeitung in den 1960-1970er Jahren brachte täglich eine Komik-Serie unter der Überschrift: „Oskar, der freundliche Polizist“. Hier wurde in Zeichnungen das gute Zusammenwirken zwischen Bevölkerung und Polizei dokumentiert. Dies kann man in etwa vergleichen mit dem Polizeibeamten Ernst Penquitt, der von 1946 bis zum Jahre 1967 seine Dienste im Ort Lohmar verrichtete. Unter zunächst ärmlichen Verhältnissen wohnte die Familie zuerst im Auelsweg, später bei der Familie Steimel an der Jabach. Die damalige Polizeistation war in der ehemaligen Gemeindeverwaltung an der Hauptstraße untergebracht. Hier waren Räume für Büroarbeiten und Verwaltung, aber auch schon ein Besprechungszimmer, das auch zu Verhören benutzt wurde. Selbst ein kleines Gefängnis im Keller diente als Sicherung für Diebe und Räuber. Ernst Penquitt machte sich in seinen 21 Dienstjahren bei der Lohmarer Bevölkerung einen guten Namen. Er war stets freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend, ein Polizist zum Anfassen. Oft war er zugegen bei Festen und Veranstaltungen, sicherte die großen Fronleichnams-Prozessionen und war bei der Lohmarer Kirmes stets darauf bedacht, dass Ordnung und Sicherheit gewährleistet waren. Außerdem gab er Unterricht für Sicherheit im Straßenverkehr in den Schulen. Stets hatte er ein offenes Ohr für die Anliegen der Lohmarer Bevölkerung. Aber er konnte auch hart durchgreifen. Ernst Penquitt starb am 27.5.1975 im Alter von 68 Jahren. Beigesetzt wurde er auf dem Friedhof in Lohmar. Wer erfahren möchte, was z.B. im Juli 1947 auf einem Fest des Junggesellenvereins in Lohmar passierte und wie er sich beim Äppelklau von einigen Jungen verhielt, der liest am besten den gesamten Beitrag von Gerd Streichardt für die Lohmarer Heimatblätter.

| |

|

1969

- 2011 Nach der Kommunalverfassung kann Persönlichkeiten, die sich um die Gemeinde besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht verliehen werden. Die Stadt Lohmar hat bisher (2020) sechs Personen mit dieser höchsten Ehrung ausgezeichnet. Fünf... Nach der Kommunalverfassung kann Persönlichkeiten, die sich um die Gemeinde besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht verliehen werden. Die Stadt Lohmar hat bisher (2020) sechs Personen mit dieser höchsten Ehrung ausgezeichnet. Fünf Ehrenbürger sind leider verstorben. Der noch lebende Ehrenbürger Dr. Hans Günther van Allen erhielt die Ehrenbürgerrechte der Stadt Lohmar am 16. Mai 2008. Er war von 1975 - 1985 Bürgermeister.

| |

|

1991

- 1992 Am 21. Juli 2021 jährt sich zum 30. Mal der Todestag von Bernhard Walterscheid Müller. 300 Menschen gaben am 30. Juli 1991 einem der bekanntesten Lohmarer Persönlichkeiten auf dem Lohmarer Friedhof das letzte Geleit. Bernhard Walterscheid-Müller... Am 21. Juli 2021 jährt sich zum 30. Mal der Todestag von Bernhard Walterscheid Müller. 300 Menschen gaben am 30. Juli 1991 einem der bekanntesten Lohmarer Persönlichkeiten auf dem Lohmarer Friedhof das letzte Geleit. Bernhard Walterscheid-Müller wurde am 5. April 1918 in Lohmar geboren. Seine Eltern waren Heinrich und Elisabeth Müller. Nach einer kaufmännischen Lehre bei Josef Schmandt, dem späteren Siegburger Bürgermeister wechselte er zur Firma Walterscheid in Siegburg und wurde dort bereits 1937 zum leitenden Angestellten. 1952 wurde er vom Firmeninhaber Jean Walterscheid adoptiert. Er führte die Jean Walterscheid GmbH zu einem weltweit bekannten Unternehmen der Landmaschinen und Fahrzeugindustrie und größten Arbeitgeber in Lohmar. Viele Auszeichnungen würdigen sein Lebenswerk. Er war Ehrenbürger der Stadt Lohmar. Als Vorsitzender und Ehrenvorsitzender prägte er den Heimat- und Geschichtsverein Lohmar. In der Ausgabe der Lohmarer Heimatblätter von Dezember 1992 hat der Verein in einem Kurzporträt sein Leben und Wirken gewürdigt, siehe Dokument.

| |

|

2019

- 2020 Der Lohmarerer Fotokünstler Herbert Döring-Spengler wurde mit dem Rheinischen Kunstpreis 2020 des Rhein-Sieg-Kreises ausgezeichnet. Der Preis zählt zu den begehrtesten seiner Art für Künstlerinnen und Künstler im Rheinland. 417 Künstlerinnen und... Der Lohmarerer Fotokünstler Herbert Döring-Spengler wurde mit dem Rheinischen Kunstpreis 2020 des Rhein-Sieg-Kreises ausgezeichnet. Der Preis zählt zu den begehrtesten seiner Art für Künstlerinnen und Künstler im Rheinland. 417 Künstlerinnen und Künstler hatten sich beworben. Der Mensch ist der Mittelpunkt der Motive von Herber Döring Spengler, dessen Existenz er mit experimentellen fotografischen und zeichnerischen Werkserien ausgeleuchtet und in überraschenden Bildern festgehalten hat, stellt die Preisjury in ihrer Begründung fest. Döring-Spengler hat seit 2008 sein Atelier in Lohmar, im hellblauen Haus KiLo an der Hauptstraße 119a. Die Stadt hatte das Haus, das nach dem 2. Weltkrieg als Flüchtlingsunterkunft diente und wo vorübergehend Gemeindedirektor (1968 -1980) Weinrich mit seiner Familie wohnte, 1989 erworben. Nachdem die Stadt zunächst das stark sanierungsbedürftige Haus abreißen wollte, hat sie es dann aber Döring-Spengler überlassen. Er nutzt es seitdem als Atelier und für Kunstausstellungen. Aus Anlass des 75. Geburtstages und des 40. Jubiläums als Fotokünstler erschien in den Lohmarer Heimatblättern 2019 ein Artikel über das Haus KiLo in der Lohmarer Hauptstraße und den Künstler Herbert Döring- Spengler, siehe Dokument. | |

1946 hatte Otto Conrad als Kriegsversehrter eine Arbeit bei der Post in Lohmar erhalten. Die Poststelle befand sich damals im Haus der Familie Henkel Ecke Poststraße/Hauptstraße. Ab 1949 bis 1970 war seine Dienstelle in Donrath in der Poststelle 1,... 1946 hatte Otto Conrad als Kriegsversehrter eine Arbeit bei der Post in Lohmar erhalten. Die Poststelle befand sich damals im Haus der Familie Henkel Ecke Poststraße/Hauptstraße. Ab 1949 bis 1970 war seine Dienstelle in Donrath in der Poststelle 1, im alten „Fährmannshaus“ in der Donrather Straße. 25 km legte Otto Conrad täglich mit dem Fahrrad als Post-, Landzusteller in Donrath und Umgebung zurück. Auch Pakete musste er mit dem Fahrrad zustellen. Ab 20 kg „Übergewicht“ bekam er eine Fahrradentschädigung neben seinem Monatslohn, der am Anfang nur 80 DM betrug bei 53 Stunden Arbeitszeit wöchentlich. Seine Erinnerungen hat Wolfgang Weber festgehalten, siehe Dokument. | |

In einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2016 erinnert Wilhelm Pape an Erich Klein (1920 -1999), der als Büttenredner und Theaterspieler in Lohmar die Menschen unterhielt. Aus russsischer Kriegsgefangenschaft schrieb er Gedichte über seine... In einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2016 erinnert Wilhelm Pape an Erich Klein (1920 -1999), der als Büttenredner und Theaterspieler in Lohmar die Menschen unterhielt. Aus russsischer Kriegsgefangenschaft schrieb er Gedichte über seine Heimat Lohmar, die in die 1930er und 1940er Jahre zurückführen. Das letzte schickte er am 1.Januar 1949 nach Hause. Mein Lohmar Kleiner Ort im Aggertal, an dich denk ich so manches Mal. Mein Herz mir immer schneller geht, wenn mir dein Bild vor Augen steht. Wie ein Apfel in der Schale liegt das Kleinod dort im Tale. Von Bergen, Wäldern rings umgeben, drinnen muntre Menschen leben. Leis’ flüstert mir die Aggerwelle, »Lohmar« liegt an dieser Stelle. Und die Wälder rauschen mir zu: „Lohmar, wie einzig schön bist du!“ Teure Heimat, wo ich jung war, sei gegrüßt, du mein Lohmar. All mein Sehnen, mein Verlangen, könnt’ ich dich nochmal umfangen. Namen von Klang Von den Bergen wohl bekannt »Ziegen- (1) und Güldenberg« (2) sei genannt. »Ingerberg« (3) und auch der »Blecken« (4) sich nach Osten hinaus erstrecken. Wo man zur Ernte sein Land bestellt, liegt das »Auels- und Mühlenfeld« (5). Im »Obersten Feld« (6) und in der »Bobetz« (7) man erntet und die Sense wetzt! Auch die »Broichwiese« (8) liegt parat für des kleinen Mannes Mahd. An der »Rodelbahn« (9), sei nicht vergessen, dort wächst auch noch viel zum Essen. Bald vergaß ich eines noch: »Lohmarhohn und Krölenbroich « (10). Wo im Wald »Drei Bänke« stehen (11), kann man schön spazieren gehen. Wo das »Lühmere Jrietche« in den Wald reinbiegt (12), am Waldrand gleich das »Ziegelfeld« (13) liegt. Und am anderen Dorfesende der »Jabach« (14) schlängelt durchs Gelände. Pilgerst zum heiligen Rochus nach Seligenthal, musst über’n »Pützerhau« (15) du alle Mal. Dann ist allen wohl bekannt ein Fleckchen, als die »Hardt« (16) benannt. Kieselhöhe (17) ist ein modernes Wort, »Kneppe« sagt man lieber dort. Hier liegt noch in nächster Nähe das Erholungsheim »Lohmar Höhe« (18). Willst’ nach »Hollenberg« (19) und »Hasselssiefen«(20), wirst du bald im Schweiße triefen. Doch ich wollt schon gerne schwitzen, könnt’ ich bloß nach Hause flitzen. Aber vielleicht dauert das noch lang, drum sind mir diese Namen immer von Klang.Seelentrost durch Himmelschöre,gib Gott, dass ich sie wieder höre! | |

|

2012

- 2018 Grabungen nach alten Fundamenten und Artefakten lassen die Vergangenheit wieder aufleben und führen uns bis zu 10000 Jahre in die Siedlungsgeschichte unserer Orte zurück. Wenige haben bisher statt in die Tiefe in die Gegenrichtung, in den Himmel... Grabungen nach alten Fundamenten und Artefakten lassen die Vergangenheit wieder aufleben und führen uns bis zu 10000 Jahre in die Siedlungsgeschichte unserer Orte zurück. Wenige haben bisher statt in die Tiefe in die Gegenrichtung, in den Himmel geschaut. Selbst in suboptimalen Gegenden wie dem Auelsbachtal in Lohmar gelingt es dem Hobbyastronomen etwa 80 Millionen Jahre in die Vergangenheit zu fotografieren und die Strukturen von fernen Sternen und Galaxien sichtbar zu machen. Mit dem Start ins Rentnerdasein ließ Dr. Franz Maurer ein Jugendhobby wieder aufleben und baute sich in seinem Haus Am Wildtor in Lohmar ein Teleskop mit optimaler Ausrichtung der „Stundenachse“ parallel zur Erdachse auf. Mit einer selbst gebauten Digitalkamera, genannt CB, fotografierte er Galaxien in bis zu 80 Millionen Lichtjahre Entfernung. Erst seit den letzten Jahrzehnten wissen wir, dass unserer Galaxie eine von vielen Milliarden ist. Im 19. Jahrhundert glaubte man noch, dass unser Milchstraßensystem das ganze Universum darstellt. Im Alter von 88 Jahren beendetet Dr. Franz Maurer seine Beobachtungen. Zu seinen letzten Aufnahmen von seiner Sternwarte aus gehören die Bilder von der Mondfinsternis am 27.Juli 2018 . Seine Geschichte der Lohmarer Sternwarte in den Lohmarer Heimatblättern von 2012 schließt Franz Maurer mit einem Spruch von Immanuel Kant auf seinem Grabstein in Kalingrad: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“

| |

Am 14. Febr. 2022 verstarb Hans Warning kurz vor seinem 90. Geburtstag. Er wurde am 18. April 1932 in Kiel geboren. Als einer der Realschullehrer der „ersten Stunde“ unterrichtete er 16 Jahre (1978 – 1994) an der Realschule Lohmar. Nebenberuflich... Am 14. Febr. 2022 verstarb Hans Warning kurz vor seinem 90. Geburtstag. Er wurde am 18. April 1932 in Kiel geboren. Als einer der Realschullehrer der „ersten Stunde“ unterrichtete er 16 Jahre (1978 – 1994) an der Realschule Lohmar. Nebenberuflich hatte er als junger Lehrer für die „Siegburger Zeitung“ geschrieben. In den späteren Jahren verfasste er zahlreiche Beiträge für das Jahrbuch und die Heimatblätter des Kreises und für die 65er Nachrichten in Siegburg. Im HGV Lohmar war Hans Warning bis 2012 Fachbereichsleiter für die Heimatgeschichte. Fast 20 Beiträge hat er im Laufe der Jahre für die „Lohmarer Heimatblätter“ geschrieben. Er engagierte sich auch stark für den Breitensport. 2008 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande für seine Verdienste um den Sport und die Heimatforschung verliehen. Zum 20- und 30jährigen Jubiläum der Lohmarer Realschule schrieb Hans Warning zwei Beiträge für die Lohmarer Heimatblätter, siehe Dokument. Er hat das Werden „seiner“ Schule hautnah miterlebt und die Entwicklung auch nach seiner Pensionierung weiterverfolgt. Er erinnert an die Anfänge der Schule, als die Realschulen Rösrath, Siegburg und Overath die Lohmarer Schülerinnen und Schüler nicht mehr aufnehmen konnten und das Kultusministerium aufgrund dieser Notlage am 6. Okt.1977 der Errichtung einer zweizügigen Realschule im Donrather Dreieck zustimmte und am 30. November 1979 die neue Schule eingeweiht werden konnte. Zum Schluss hält er fest, dass fast alle Absolventen gern an ihre Schulzeit in der Lohmarer Realschule zurückdenken

| |

|

11. Dezember 1917

Das Gasthaus „Zum weissen Pferde“ wurde bereits 1821 als Poststation urkundlich erwähnt. Die Ansichtskarte trägt einen Feldpoststempel vom 11.12.1917. Das Haus wurde damals von Otto Klink geführt. Nach seinem Tode übernahm die Familie Kirschbaum die... Das Gasthaus „Zum weissen Pferde“ wurde bereits 1821 als Poststation urkundlich erwähnt. Die Ansichtskarte trägt einen Feldpoststempel vom 11.12.1917. Das Haus wurde damals von Otto Klink geführt. Nach seinem Tode übernahm die Familie Kirschbaum die Gaststätte. Sie heißt heute „Auf dem Berge“. | |

In der Nacht zum 25. Februar 2022 verstarb im Alter von 87 Jahren Heinrich Hennekeuser. In der Nacht zum 25. Februar 2022 verstarb im Alter von 87 Jahren Heinrich Hennekeuser. In Birk 1935 geboren und dort aufgewachsen hat er Zeit seines Lebens den Kontakt zu seiner ursprünglichen Heimat und Region gehalten, auch nachdem er 1999 mit seiner zweiten Ehefrau Christel nach Solingen gezogen war. Schon als Schüler des Gymnasiums Siegburg interessierte er sich für die Heimatgeschichte. Im Laufe der Jahre verfasste er zahlreiche historische Schriften. Sie brachten ihm einen hohen Bekanntheitsgrad ein. Allein für die Lohmarer Heimatblätter schrieb er 30 Beiträge.

| |

Sein Bruder Joseph hatte eine Hauslehrerstelle in Schloss Auel beim Freiherren Philipp de La Valette St George und übernahm die Verantwortung für die Erziehung und Schulbildung, nachdem ihre Mutter früh (1828) verstorben war. Johann Gregor wohnte im Gasthaus Lindenberg in der Hunschaft Höhe (Oberstehöhe) und ging in Neuhonrath zur Schule. Er fiel schnell durch seine Flinkheit und seinen gesunden Geist auf. Der damalige Lehrer Weeg in Neuhonrath, der neben dem Schulamt auch den Küsterdienst nebenan in der katholischen Kirche verrichtete, nutzte die Fähigkeiten und förderte den Jungen. Von Höhe zog Johann Gregor um in das Gut Rosauel, das zur Herrschaft Auel gehörte. Hier fühlte er sich sehr wohl. Schwerer fiel ihm das Einleben, als er nach Schloss Auel zu seinem Bruder umziehen musste. Besonders die Eingewöhnung an die strengen Tischsitten machten ihm Probleme. Seine nächste Station war danach der Umzug in das Schulhaus Neuhonrath, als sein Bruder zum Nachfolger des ausgeschieden Lehrers Weeg an die katholische Volksschule Neuhonrath berufen wurde. Hier wurde er schon zur Unterrichtung kleinerer und größerer Mitschüler eingesetzt. 1837 - 1838 besuchte er in Lohmar die Präparandenschule. Hier wurden junge Männer auf die Aufnahme in ein Lehrerseminar vorbereitet. Er wohnte bei dem Dorfschullehrer Johann Klein im Schulhaus, dass gleichzeitig Wohnung des Lehrers war. Ende 1838 trat Johann Gregor eine Unterlehrerstelle an der katholischen Mädchenschule in Elberfeld an. Seine soziale und karitative Einstellung zeigte Johann Gregor als er in Neuhonrath den „Armen-Kranken-Verein“ gründete. In Elberfeld war er Gründer und Initiator vieler sozialer Einrichtungen, von denen das bedeutenste Werk der „Elberfelder Gesellenverein“ war, aus dem das Kolpingwerk entstanden ist. Der 2022 verstorbene Lohmarer Realschullehrer und Heimatforscher Hans Warning hat den Aufenthalt von Johann Gregor Breuer in Lohmar beschrieben mit interessanten Einblicken in das damalige gesellschaftliche Leben, siehe Dokument.

| |

Der Heimatverein Birk blickt auf eine über hundertjährige Vereinsgeschichte zurück (Gründungsjahr 1920). Drei Jahrzehnte (1984 – 2014) führte Dr. Jörn Hansen als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Er verstarb im Alter von 83 Jahren am 14. Juni... Der Heimatverein Birk blickt auf eine über hundertjährige Vereinsgeschichte zurück (Gründungsjahr 1920). Drei Jahrzehnte (1984 – 2014) führte Dr. Jörn Hansen als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Er verstarb im Alter von 83 Jahren am 14. Juni 2023. 36 Jahre lang hat der Verein in 24 Chronikbänden die Geschehnisse von 1979 – 2014 mit Berichten und Bildern festgehalten. Sie beginnen mit der Neujahrswanderung 1979 im Band 1 und enden mit dem Hinweis auf das 1. Boule-Turnier im Birker Dreieck im Band 24. In diese Zeit fallen das Algerter Dorffest mit der Einweihung des Algerter Kreuzes 1989, das 75jährige Vereinsjubiläum 1995, die Einweihung des Schwibbogens am Eppendorfplatz 2003 und die Feier zu 700 Jahre Birk 2010. Dr. Jörn Hansen hat 2016 in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter eine Übersicht über interessante und bemerkenswerte Ereignisse zusammengestellt, siehe Dokument.

| |

„Wie Sand am Meer“ ist ein altes Bibelzitat und eine Redewendung, die beschreibt, wenn etwas im Überfluss vorhanden ist. In Deutschland stammen Sande und Kiese aus den Ablagerungen, die Flüsse und Gletscher im Lauf von Hunderttausenden und mehr... „Wie Sand am Meer“ ist ein altes Bibelzitat und eine Redewendung, die beschreibt, wenn etwas im Überfluss vorhanden ist. In Deutschland stammen Sande und Kiese aus den Ablagerungen, die Flüsse und Gletscher im Lauf von Hunderttausenden und mehr Jahren hinterlassen haben. Doch der begehrte Rohstoff Sand wird allmählich knapp. Die Nachfrage aufgrund des anhaltenden Baubooms ist nach wie vor hoch. Für ein Einfamilienhaus benötigt man etwa 200 Tonnen Sand. In den 1920er bis 1960er Jahre wurden in Lohmar größere Sandvorkommen abgebaut. Die Sandgebiete lagen zwischen Hauptschule, Südstraße und Heide und im Dreieck Lohmar, Altenrath und Troisdorf. Peter Höndgesberg, Spitzname „Coco“, betrieb in Lohmar am Birkenweg und unterhalb von Lohmarhohn bis Ende der 1960er Jahre größere Sandgruben. Schon als Kind war er dabei, wenn sein Vater Johann mit einem Pferde-Einspänner 2 Kubikmeter Sand aus der Sandgrube an der Straße Lohmar – Altenrath unterhalb des Ziegenbergs zum Bahnhof an der Kirchstraße transportierte, um täglich 2 Eisenbahnwaggons zu beladen. Aufgrund des Baubooms nach dem Zweiten Weltkrieg, eröffnete „Coco“ seine erste Sandgrube. Anhand von Probebohrungen bis in 10 Meter Tiefe erkundete er ein lohnendes Abbaugebiet am Ende der Schmiedgasse in Richtung Birkenweg. 1948 schloss er mit der Gemeinde Lohmar einen Vertrag zur Sandausbeute. Täglich wurden 40 bis 50 Kubikmeter Sand abgebaut. 1961 war das Sandvorkommen erschöpft. Die Gemeinde verfüllte die Sandgrube mit Bauschutt und legte dort in den 1970er Jahren eine Laufbahn für den Sportbetrieb der Hauptschule an. Von 1961 bis 1969 betrieb Peter Höndgesberg unterhalb von Lohmarhohn seine zweite Sandgrube. Über Peter Höndgesberg: Einer der letzten Sandgrubenbetreiber und über die Tradition der Sandausbeute in Lohmar berichtet Wolfgang Weber in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2002, siehe Dokument

| |

|

1911

- 1920 Fast 4000 Lichtmasten gehören der Stadt Lohmar, mehr als die Hälfte mit quecksilberhaltigen Leuchtstofflampen Die Straßenlaterne der Zukunft soll nicht nur Fahrbahnen und Wege erhellen, sie soll auch auf die Tierwelt Rücksicht nehmen und als... Fast 4000 Lichtmasten gehören der Stadt Lohmar, mehr als die Hälfte mit quecksilberhaltigen Leuchtstofflampen Die Straßenlaterne der Zukunft soll nicht nur Fahrbahnen und Wege erhellen, sie soll auch auf die Tierwelt Rücksicht nehmen und als Tankstelle für Elektroautos dienen. In Lohmar soll die intelligente, digitale Beleuchtung bald in einigen Straßen erprobt werden (siehe Dokument). Elektrisches Licht ist überall vorhanden. Das war nicht immer so. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg leuchteten in Deutschland vor allem gasbetriebene Laternen. In Lohmar wurde 1910/1911 neben einer zentralen Wasserversorgung (Brunnen, Pumpenhaus) im freien Feld im Wiesenpfad ein Aerogengaswerk gebaut. Das Gaswerk bestand aus dem Gaserzeuger mit einer stündlichen Leistung von 36 cbm und einem Gasbehälter mit einem Fassungsvermögen von150 cbm Aerogengas. Neben der Belieferung der Lohmarer Bevölkerung mit Luftgas wurde auch eine bescheidene Straßenbeleuchtung eingeführt. Das Gaswerk wurde von der Firma Aerogen GmbH betrieben und lieferte Luftgas für die 15 Straßenkandelaber, das Rathaus und einige Privathäuser. An der Hauptstraße stand in einer Entfernung von etwa 150 – 200 Meter, meist an Wegeabzweigungen, je eine Gaslaterne. Im restlichen Gebiet des Dorfes waren sie noch dürftiger aufgestellt. Der Schlossermeister Wilhelm Pape, Geburtsjahrgang etwa 1848, betreute in Lohmar das erste Gas- und Wasserwerk recht und schlecht. Im früheren Waldweg, heute Humperdinckstraße, besaß er eine kleine Schlosserei. Da er keine Vorbildung auf dem Gebiet des Wasserleitungsbaus und einer Gasversorgung besaß, musste er sich mit seinen heranwachsenden Söhnen in die neuen Gebiete einarbeiten. Neben seiner handwerklichen Tätigkeit lief er an dunklen Abenden von Gaslaterne zu Gaslaterne, ein kleines Leiterchen auf der Schulter, um jede Gaslaterne anzuzünden und sie später wieder zum Erlöschen zu bringen. Eine mühselige Arbeit für den etwas mager geratenen Wilhelm Pape. Die Verglasung war regelmäßig von Ruß und Schmutz zu befreien. Im Winter bestand zusätzlich die Aufgabe, die Steigleitungen „Eisfrei“ zu halten. Das Leuchtgas war sehr feucht und dadurch konnte es zu Eisbildungen in den Leitungen kommen. Um dies zu verhindern, wurde Spiritus, ein Alkohol, auf die Düsen der Lampen gegossen. Dieser Alkohol konnte natürlich auch anderweitig genossen werden. Aus diesem Umstand leiten sich zwei Sprichwörter bei übermäßigem Alkoholkonsum ab: „Einen auf die Lampe gegossen…“ und „Der hat alle Lampen an…“ Das gemeindliche Gaswerk hauchte nach etwa 6 - 7 Jahren seines Bestehens sein Leben wieder aus.

|

Bilder

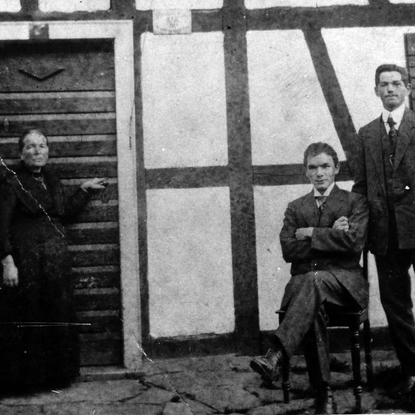

Susanna Schreckenberg im Alter von 64 Jahren vor ihrem Haus Nr. 31 in Birk mit ihrem Sohn Heinrich und dessen Freund Rudolf Schwamborn.

Als 23-Jährige hat sie in der Hansestadt Bremen die Hebammenschule besucht und dort die Abschlussprüfung bestanden. 42 Jahre lang wurde sie zu jeder Tages- und Nachtzeit zu den zahlreichen Geburten in den ehemaligen Gemeinden Inger, Breidt und Teilen von Halberg angefordert. Neben dem harten Dienst war es für sie selbstverständlich, dass sie die Täuflinge zur Kirche und wieder zurück trug und auch, wenn nötig, an der Stelle der Wöchnerin in Haus und Hof half. Von November 1883 bis Mai 1998 hat sie 14 Kinder geboren, von denen sieben frühzeitig starben. Susanna Schreckenberg starb 1921 im Alter von 65 Jahren. In einem Beitrag zu den Frauenkulturtagen 1998 „Lohmarer Frauenschicksale im Spiegel der Geschichte“ wurde über Susanna Schreckenberg ausführlich berichtet.

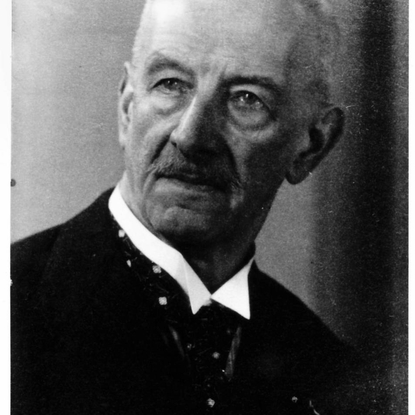

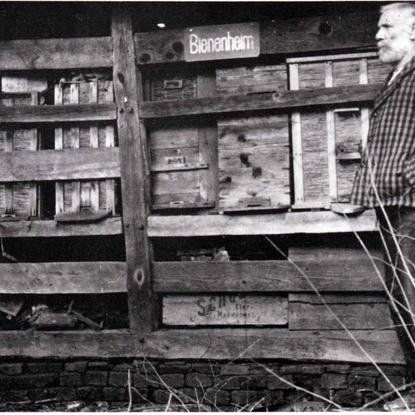

Ludwig Polstorff wurde 1862 in Güstrow (Mecklenburg-Schwerin) geboren, ging nach dem „Einjährigen“ zum preußischen Militär und wurde 1885 ins Rheinland versetzt. 1892 heiratete er hier seine Frau Auguste Diederichs. Er war evangelisch, sie katholisch; daher mußte er aus der Armee austreten. Mit seiner Ehefrau hatte er drei Kinder, die er katholisch erziehen ließ. Von 1896 bis 1906 war Ludwig Polstorff Bürgermeister in Zerf bei Trier und kam 1906 nach Lohmar, wo er vom 1.4.1906 bis zum 31.12.1927 ebenfalls das Amt des Bürgermeisters ausübte. Hier baute er an der Hauptstraße (heute Nr. 25) ein neues Bürgermeisteramt, das 1908 bezogen wurde. Er sorgte für eine zentrale Wasserversorgung und für Gas und Strom in Lohmar, nahm teil am passiven Widerstand gegen die französische Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg und wurde deshalb als missliebige Person für 1½ Jahre ausgewiesen. Ludwig Polstorff hat sich nicht nur in seinem Amt, sondern auch um die Minderheit der evangelischen Einwohner verdient gemacht. (Quelle: Festschrift der Evangelischen Kirchengemeinde Lohmar, Lohmar 1989, Seite 39ff.) Am 6.12.1906 hat Polstorff den „Bienenzuchtverein Lohmar und Umgegend e.V.“ gegründet und war bis 1943 deren Vorsitzender. Ferner gründete er am 9.6.1909 den „Kreisbienenzuchtverband Sieg“ und blieb deren Vorsitzender bis 1946.

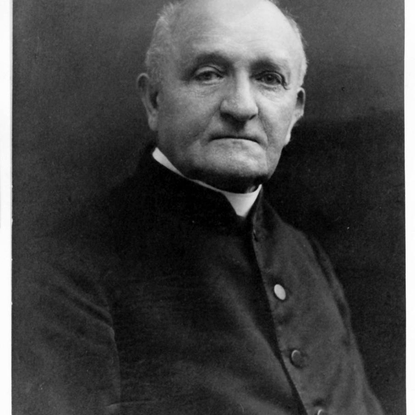

Der Lebenslauf dieses Jahrhundertpfarrers ist folgender:

- Geboren am 5. Oktober 1807 in Münster (Westfalen).

- Gymnasium zusammen mit Paulus Melchers, Erzbischof von Köln, anschließend Studium der Medizin und Promotion in Berlin am 16. Oktober 1833.

- Seit 1834 Arzt (Chirurg und Geburtshelfer).

- 1835 heiratet er Antoinette Ester aus Münster, die ihm drei Töchter schenkt: Mathilde, Pauline und Elisabeth.

- Er praktiziert als Arzt in Niederzündorf bei Porz und Bensberg.

- 1840 stirbt seine Frau in Bensberg. Danach beginnt er das Studium der Theologie.

- 1843 wird er von Erzbischof Johannes von Geissel in der Minoritenkirche zu Köln zum Priester geweiht.

- Es folgen drei Jahre als Kaplan in Deutz. Anschließend wird er Pfarrer an St. Nikolaus von Tolentino in Rösrath.

- Von 1852-1873 Pfarrer an St. Mariä Geburt in Birk.

- 1856 erscheint in Münster sein Katholisches Gebet- und Gesangbuch, 632 Seiten, verkürzte Ausgabe 480 Seiten.

- Von 1873-1892 ist er Pfarrer an St. Peter in Rommerskirchen.

- Er stirbt am 22. Juni 1892 in Rommerskirchen und wird dort beerdigt.

Für Birk und Rommerskirchen liegen aus seiner Feder umfangreiche Pfarrchroniken vor, die das örtliche und gesamtkirchliche Leben, den Alltag und die politischen Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausführlich beschreiben. Im Jubiläumsbuch des Männerchors Liederkranz Birk von 2008 wird Christian Heinrich Aumüller so charakterisiert:

Dr. Aumüller war alles, ein gerechter und strenger Seelsorger, ein liebevoller Freund der Kinder und der Jugend, durch und durch Arzt, wenn es nötig war, besorgt um den Wohlstand seiner Gemeinde und die Zierde seiner Kirche, aber in Belangen seiner Pfarrgemeinde streitbar gegen Bürgermeister und Gemeinderäte, kurzum gegen alles allzu Preußische.

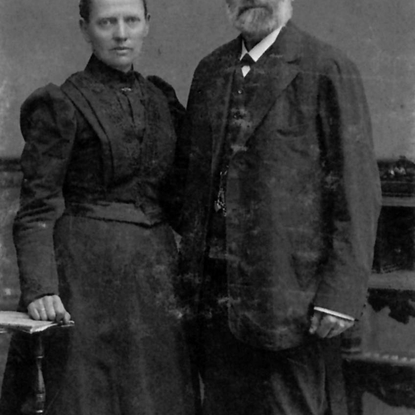

Ein bekannter Name in Deesem war Maylahn. Einige Generationen lang waren sie in diesem Dorf ansässig. Auf dem Bild ist das Ehepaar Franz Wilhelm Maylahn (geb. 1850) mit seiner Ehefrau Bertha geb. Lohmar (geb. 1855) in ihrer Wohnstube in Deesem etwa 1895 fotografiert worden.

Wir sehen den Förster Johann Peter Kuttenkeuler um 1930. Er wurde am 22.5.1867 in Donrath geboren und heiratete am 18.7.1908 Maria Wilhelmina Pieper, mit der er zwei Töchter hatte. Seine Eltern waren Johannes Kuttenkeuler und Anna Helena Becker.

Johann Peter Kuttenkeuler wohnte auf der Hauptstraße Nr. 62 (heute Nr. 116). Er war ab 23.9.1907 bis zu seiner Pensionierung Anfang der 1930er Jahre Feld- und Waldhüter – heute würde man sagen Förster. Sein Vater hatte schon vor ihm dreißig Jahre lang diese Stelle inne gehabt. Johann Peter Kuttenkeuler starb am 22.9.1940 in Lohmar.

Auf dem Foto von etwa 1955 steht Polizei-Hauptwachtmeister Ernst Pack vor der Gaststätte Schnitzler (auf dem Foto nicht sichtbar) an der Einmündung der Kirchstraße auf die Hauptstraße. Links ist das Haus Scheiderich mit Lebensmittelgeschäft und Drogerie, rechts das Lebenmittelgeschäft Christine Müller (et Möllesch Stiensche), dann die Bäckerei Wingen (heute Sportgeschäft Halpaus) und dahinter das Haus Wimmeroth.

Ernst Pack, Jahrgang 1920, wurde in Denklingen im Oberbergischen geboren. Er war von Beruf Werkzeugmacher und lernte als Soldat in Kopenhagen die Nachrichtenhelferin Anneliese Grässle aus Stuttgart kennen, hatte sie geheiratet und mit ihr zwei Kinder. Nach dem Krieg ging er in den Polizeidienst. Vom 1.3.1946 bis 1.11.1956 war er auf dem Polizeiposten Lohmar II, von wo er dann nach Siegburg

versetzt wurde. Dort arbeitete er sich zum Polizeihauptkommissar hoch und war Leiter der Verkehrspolizei für Siegburg und Troisdorf. Ernst Pack war ein sehr liebenwürdiger, ehrlicher und gradliniger Polizist. In der schlechten Zeit nach dem Krieg beklagte sich einmal seine Frau bei ihm, dass andere Polizisten immer mal Nahrungsmittel mit nach Hause brächten,nur er nicht. Da sagte er, dass er niemals erleben wolle, dass jemand auf ihn zeigen möge und sagen würde: „Auch der hat die Hand aufgehalten“.

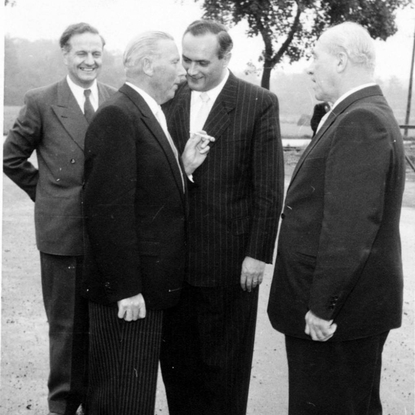

Anfang der 1950er Jahre benötigte die Firma Walterscheid in Siegburg Ländereien, um mit ihrer Achswellenproduktion und der Fertigung von landwirtschaftlichen Gelenkwellen zu expandieren. Da in Siegburg diese Möglichkeit nicht bestand, hatte Bernhard Walterscheid-Müller (er ist 1952 von Jean Walterscheid adoptiert worden) nach einer Örtlichkeit in Lohmar gesucht und konnte am Ziegelfeld ein Gelände von 15000 qm von dem Landwirt Bernhard Kurscheid erwerben. Das Foto von etwa 1954, auf dem von links nach rechts der Techn. Direktor Becker, der Firmenbesitzer Jean Walterscheid, Amtsdirektor Priel und der Bürgermeister Wilhelm Schultes zu sehen sind, ist sicherlich bei einem Ortstermin am Ziegelfeld entstanden.

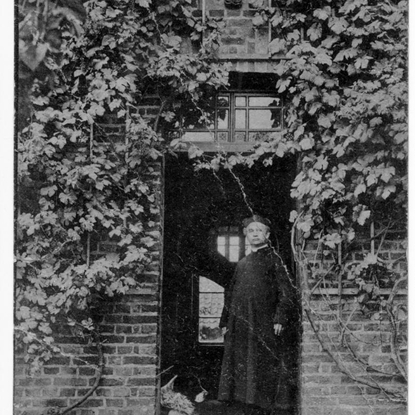

Heinrich Heidhues, geboren am 11. April 1865 in Köln, war von 1907 bis zu seinem Tod am 5. April 1913 Pfarrer in Birk. Hier ist er auf einer Grußansicht in der offenen Tür der ehemaligen Vikarie am Pfaffendriesch abgebildet. Neben ihm liegt sein Bernhardinerhund, dessen Name den Eltern noch geläufig war und dessen Heulen durch ganz Birk zu hören gewesen sei. Neben dieser Karte ließ Heinrich Heidhues zwei weitere Ansichtskarten vom Siegburger Fotografen Eduard Dickopf fertigen, nämlich vom Inneren der Pfarrkirche (siehe Lohmar in alten Zeiten Bd. I, S. 42) und vom Gnadenbild der Schmerzhaften Muttergottes.

Pfarrer Heinrich Heidhues, der nur knapp 48 Jahre alt wurde, war ein vielseitig interessierter und impulsiver Seelsorger, der zudem sehr auf die Hebung der Wirtschaftskraft seiner Gemeinde bedacht war. Er setzte sich nämlich engagiert für das damalige Projekt einer Zeithstraßen-Bahn ein. Als Kunstkenner und -sammler war er unter Fachleuten geschätzt. Einige wenige mittelalterliche Gemälde seiner Sammlung befinden sich im Kolumba-Museum des Erzbistums Köln.

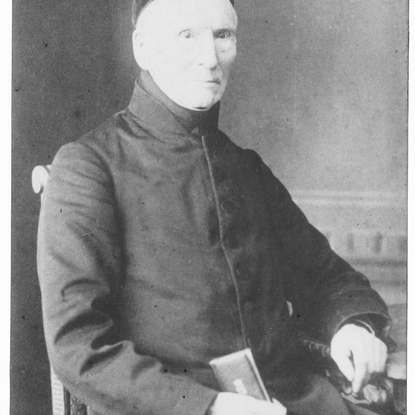

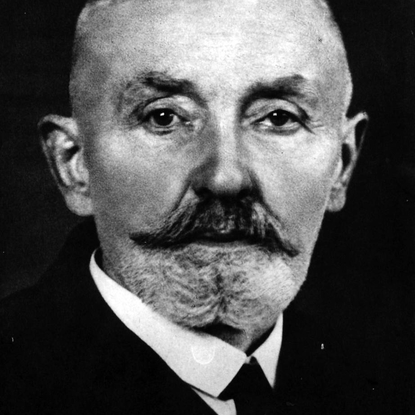

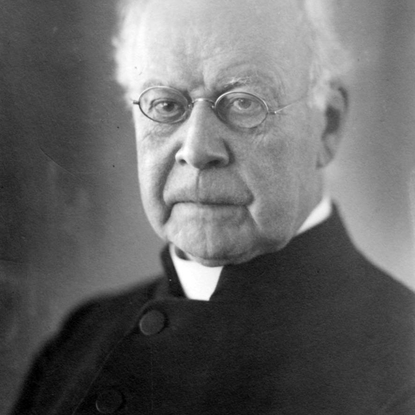

Auf dem Foto ist Pfarrer Paul Joseph Düsterwald um 1910 abgebildet. Er wurde am 29.10.1839 in Vielich geboren, am 7.4.1866 zum Priester geweiht, war nach Kaplanstellen in Odenkirchen und Grimminghausen von 1886 bis 1895 Pfarrer in Scheiderhöhe und von 1895 bis 1922 Pfarrer in Lohmar. Im Alter von 87 Jahren ist er am 19.12.1926 geehrt mit dem Titel eines Ehrenkammerherrn Sr. Heiligkeit, im Siegburger Krankenhaus verstorben. Als er nach Lohmar kam, baute er als erstes 1896 ein neues stattliches Pfarrhaus, damit er standesgemäß wohnen konnte. Ferner wurde in seiner Zeit im Jahr 1900 die Pfarrkirche zwischen Turm und Chor abgerissen und dazwischen ein neuromanisches dreischiffiges Langhaus gebaut. In dieser Zeit war vor der alten Vikarie eine hölzerne Notkirche errichtet worden. Aber Weihnachten konnte schon wieder die Messe in der Kirche gefeiert werden.Als er 1922 in den Ruhestand ging hatte er sich geweigert das Pfarrhaus zu räumen, so daß sein Nachfolger, Pfarrer Johannes Hellen fünf Jahre in der alten Vikarie wohnen mußte (danach wohnte dort der Küster ThomasKappes).

Das Foto ist aus dem Jahre 1934 und zeigt Professor Joseph Carl Maria Prill mit 82 Jahren. Joseph Prill wurde am 9.6.1852 in Beuel geboren. Er wurde am 9.11.1875 im Kölner Dom zum Priester geweiht, war von 1880 bis 1883 im Vatikan und von 1889 bis 1918 Religionslehrer am Burg- Gymnasium in Essen. Dort lernte er auch Rektor Peter Klein aus Donrath kennen, der ebenfalls in Essen lehrte. Professor Prill besuchte häufiger Rektor Klein in seiner Villa auf der Burghardt in Donrath. Da ihm die Gegend um Donrath so gut gefiel, kaufte er 1911 auf dem Hollenberg zwei Morgen Land und baute dort für sich die Villa „Haus Hollenberg“ (siehe S. 24). Doch schon 1924/25 wurde auf Ersuchen seiner Schwester, Mutter Oberin Willibalda vom Waisenhaus in Köln-Sülz, das von der „Genossenschaft vom armen Kinde Jesu“ betrieben wurde, die Villa für ein Schwestern-Erholungsheim erweitert. 1960-1963 baute die Genossenschaft dort das „Kinderdorf Hollenberg“ und 1964 wurde die wunderschöne Villa abgerissen. Unter der Leitung von Professor Prill wurde 1900 die Lohmarer Pfarrkirche auf drei Schiffe erweitert und 1930 die Halberger Kapelle umgebaut. Professor Joseph Carl Maria Prill starb am 8.10.1935 auf dem Hollenberg. Quelle: Monographie von Wilhelm Pape, Professor Prill und der Hollenberg Lohmar 1993.

Hermann Wasser befindet sich in seiner Arbeitsküche. Ein Zwerghuhn und eine Katze sitzen auf seinen Oberschenkeln. Eine 2. Katze bevorzugt ein warmes Plätzchen auf dem Ofen. Alles spielte sich in dieser Arbeitsküche, die gleichzeitig Flur war, ab.

Unter dem Ofen sehen wir Reisig (Anmachholz) und hinter dem Melkschemel „Stommele“. Dazu mehr im letzten Teil dieser Bildbeschreibung, die im Hinblick auf die Person des Hermann W., ein damaliges „Original“, etwas ausführlicher ist. Auch die auf dem Bild zu sehenden Gegenstände erfordern eine ausführliche Darstellung.

Hermann W. hatte „jet en de Maue“ (kräftige Muskeln). Auf einem Jahrmarkt hatte er den Kampf mit einem Bären aufgenommen und diesen niedergerungen. Seitdem hieß er „de Bär“.

Nach dem 1. Weltkrieg hatte er eine zeitlang in Rußland gearbeitet und sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Auf dem Bild sieht man das Loch an der rechten Schläfe. Eine besondere Kopfbedeckung und die Lage der Brille im unteren Bereich der Nase waren für ihn typisch. Neben der „Bärenstärke“ zeichneten ihn Fleiß und Sparsamkeit aus. Er arbeitete im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht.

Ältere Mitbewohner erzählten, daß Hermann erst nachts dazu kam, seine Kühe am Sprengbüchel zu melken. Man hörte dann das Vieh „bälleken“ (brüllen). Die Eheleute Max Steeger, Agger, erzählten, daß sie hören konnten, wenn Hermann nachts oben auf seiner Weide die Kühe melkte, weil dies nicht ohne Schimpfen mit dem Vieh abging.

Meistens soll es sich für Hermann nicht gelohnt haben, sich für das Nachtlager auszuziehen.

Seine Körperkraft war so groß, daß es für ihn kein Problem war, mit dem „Äsel“ (Tragbalken) zentnerschwere Last in Form von Thomasmehl bergauf zum Sprengbüchel zu tragen.

Hermann W. war zwar „kniestig“, aber sehr gastfreundlich.

P.J. Schönenstein, Holl, der als junger Mann für Hermann pflügte, und die Geschwister Prinz in Schachenauel:

H. W. ließ sich mit der Bahn von der Mosel große Weinfässer kommen. Mit der „Deußkaar“ (zweirädriger Handwagen) holte er diese am Bahnhof Wahlscheid ab. Gerne kehrten die Männer -auch hochgestellte Persönlichkeiten wie Wahlscheider Gemeinderäte und Lehrer – bei H. ein, um ein Gläschen Wein oder den hochprozentigen Trester zu trinken. Ein besonderes Vergnügen war es für H., spät in der Nacht die „Pengsjonge“ (Pfingstjungen) zu empfangen und „vollzumachen“. Es soll vorgekommen sein, daß er das auf der „Deußkaar“ stehende Faß gar nicht abzuladen brauchte.

Seine Gäste mußten in der Arbeitsküche, in der sich alles abspielte, auf Holzklötzen Platz nehmen.

Nebenbei betätigte sich H. auch als Bankier. Sein Fleiß und seine Sparsamkeit hatten ihn in den 1930er Jahren in die Lage versetzt, Geld zu guten Zinsen auszuleihen.

Der Kölner Peter Müller (de Möllesch Aap, geb. am 24.2.1927, gest. 1992 mit 65 Jahren an einem Schlaganfall) war von 1949 (wahrscheinlich aber schon früher) bis Mitte 1950 in Donrath im „Weißen Haus“ und ist dort für die Deutsche Meisterschaft im Profi-Boxsport trainiert worden. Der Tross um ihn herum waren – einschließlich Trainer – 4 bis 5 Leute aus Köln, von denen einer Goldschmied hieß und ihn wahrscheinlich auch gesponsert hatte. "De Aap“ – wie man ihn in Köln nannte – wohnte im „Weißen Haus“, wo man ihm im Saal der Gaststätte einen Boxring aufgebaut hatte. Das „Weiße Haus“ ist damals von der Familie Brinkmann betrieben worden. Seine Sponsoren waren etwas Besseres und wohnten und speisten im „Hotel Aggerburg“ in Donrath, das im Besitz der Familie Lönqvist war. Matthias Haller aus Lohmar, Mitglied im Boxclub Troisdorf, war öfter Peter Müllers Sparringspartner. Er erhielt dafür pro Trainingskampf fünf D-Mark, wofür er oft viele harte Schläge einstecken musste. In dieser Zeit war auch für einige Wochen El Hossmann, ein hübscher dunkelhäutiger Boxweltmeister aus Amerika, im „Weißen Haus“, um mit Peter Müller zu boxen.

Peter Fuchs schreibt im 2. Band seiner „Chronik zur Geschichte der Stadt Köln“, Köln 1991 auf Seite 370: „Ohne jemals als Amateurboxer im Ring gestanden zu haben, springt Peter Müller 1947 für den erkrankten Gegner von Walter Trittschat ein und siegt in der 2. Runde durch k.o. Damit beginnt eine der schillerndsten Boxkarrieren. PM wird für mehr als eineinhalb Jahrzehnt Liebling der Kölner Boxfans. Er war mehrfacher Deutscher Meister im Mittelgewicht und boxte um die Europameisterschaft.“

Am 7. Juli 1952 schlägt er im Kölner Eisstadion bei einem Boxkampf gegen den deutschen Mittelgewichts-Champion Hans Stretz, der in der 7. Runde führte, den Ringrichter Max Pippow k.o. Das war damals der bisher größte Skandal in der deutschen Sportgeschichte. „Stretz führte in der siebten Runde bereits deutlich nach Punkten. PM kann nur wenige Treffer landen, klammert und hält seinen Gegner. In der achten Runde spuckt er seinen Mundschutz aus und beschwert sich beim Ringrichter über Stretz. Pippows Ermahnung, er dürfe im Ring nicht sprechen, löste die unbeherrschte Aktion aus. Mit zwei Schlägen streckt er den Unparteiischen nieder.“ Dafür wurde er lebenslang gesperrt. Die Sperre wurde jedoch nach einem guten Jahr wieder aufgehoben.

Beim Baden in der Dornhecke in Donrath trug er seine Freundin (wahrscheinlich Ludmilla Kröll, später verheiratete Kraheck) bekleidet von einem Aggerufer zum anderen. Als er in der Mitte des Flusses wahr, riefen einige seiner Fans: „Feigling, Feigling …“. Da ließ er seine Freundin einfach in die Agger fallen. Wenn „De Aap“ bei Festlichkeiten im Saal des „Hotelzur Linde“ erschien, wurde er von der Kapelle mit einem Tusch begrüßt. Wollte er dann tanzen, verdrückten sich die Mädchen auf die Toilette, weil er wegen seinen Bärenkräften mit den Tanzpartnerinnen ziemlich rauh umging. Als PM Deutscher Meister geworden war, hatte er sich ein gebrauchtes Auto – einen Opel – gekauft. Damit kam ihm in Siegburg auf der Kaiserstraße mit einem Pferdefuhrwerk ein Bekannter aus Köln, der im „Knast“ gewesen war (PM kannte sich auch in der Kölner Unterwelt aus), entgegen. Beide hielten mitten auf der Straße ihre Fahrzeuge an und begrüßten sich ausgiebig und überschwenglich und für die anderen Fahrzeuge, einschließlich der Straßenbahn gab es kein Durchkommen mehr. Man erzählt von ihm, dass er mit dem „Lühme Grietche“ nach Siegburg fuhr und keine Fahrkarte hatte. Als der Schaffner ihn deshalb in Lohmar aus dem Zug setzen wollte, schlug er ihn k.o. und sprang am Nordbahnhof in Siegburg aus dem Zug, dann über das Bahnhofsgeländer und verschwand. (Quelle: mündliche Mitteilung von Josef Klug aus Lohmar.) So hörte man zu dieser Zeit fast täglich neue Episoden von „de Möllesch Aap“.

Die beiden, die krankheitsbedingt etwas „kohlderich“ (nicht gut beieinander) waren, sagten immer (ins Hochdeutsche übersetzt):

„Wenn wir zwei schon eine Frau hätten, wären wir zufrieden.“ Nachfolgend einige Anekdoten:

Hilferufe aus dem Siefen:

Einer der beiden war einmal in Höfferhof mit dem Ochsengespann in den dortigen Siefen hineingerutscht. Noch heute spricht man über seine aus dem Siefen schallenden Hilferufe: „Hülpen heer.“ Gleichzeitig sagte er mit ruhiger Stimme zu seinem Ochsen: „Hüü Fuss, Hüü Fuss, Hüü Fuss ....“ (Fuchs = roter Ochse)

Langes Suchen nach der Pfeife:

Die beiden Steegers hatten einmal in einem großen Topf für die ganze Woche „Quätschewäremb“ (dicke Suppe aus Milch, Mehl und getrockneten Quätschen [Zwetschgen]) gekocht. Nach dem Umrühren der Suppe vermißte einer der beiden seine Pfeife. Gleichzeitig wunderten sie sich, daß die Suppe, die normal wegen der Zwetschgen die Farbe Lila annahm, braun wurde.

Erst nach einigen Tagen mit dem „Auslöffeln“ des letzten Suppenrestes fanden sie die Pfeife, auf dem Boden des Topfes liegend. Der Grund für die braune Färbung der Suppe war geklärt.

Als offizielle Berufsbezeichnung nannte Daniel stets „Salzhändler“. Er saß meist neben seinem Salzvorrat und trank aus einer Flasche Bier. Das viele Biertrinken begründete er mit dem Hinweis: „Der Handel mit Salz macht durstig.“

Daniel, der kinderlos verheiratet war, hatte es sehr schwer in seinem Leben. Seine Ehefrau war in den letzten Lebensjahren ständig in einer Heilstätte. Für die Pflegekosten hatte er aufzukommen. Aber die Einkünfte waren so bescheiden, daß sie nur zur Bestreitung des eigenen Lebensunterhalts ausreichten.

Bemerkenswert war seine Intelligenz, mit der er manche schwierige Situation gut zu meistern wußte. Daniel entstammte einer Handwerker- und Kaufmannsfamilie. Vater und Opa waren die hiesigen Schomsteinfegermeister, der Bruder war Großhandelskaufmann.

Hier ist eine Anekdote:

Daniel war sehr beleibt und hatte meist „Keene Doocht“ (keine Lust) zu arbeiten. Eines Tages sah ein Bekannter „Hohn’s Daniel“ auf dem Weg von Kirchbach nach Wahlscheid mit Hacke und Schüppe. Erstaunt fragte er Daniel: „Wills Du arbeiten?“ „Nein“, antwortete Daniel; „es könnte sein, daß einer kommt und die Geräte braucht.“

Johann Sleeger, genannt: „Et Johännchen“ – auch als „Maarsteeger’s Johann“ bekannt.

„Et Johännchen“ verkaufte an den Haustüren selbstgebundene Reisig-Besen. Offenbar hatte ihm ein Kunde eine Tasse Kaffee und ein Butterbrot gegeben und ihn dabei fotografiert.

„Et Johännchen“ war „ne äerme Schlubbes“ (armer Schlucker). Als 9jähriges Kind war er von einer Gehirnhautentzündung befallen worden. Sie hatte eine geistige Behinderung (Stand eines Neunjährigen) zur Folge.

Er war sehr fleißig und hatte auch Erfolge bei seinen Bemühungen, als Hausierer an der Haustür selbstgefertigte Reisig-Besen zu verkaufen. Allerdings ließen sich die kaufenden landwirtschaftlichen Familien vom Mitleid leiten.

Wenn die älteren Wahlscheider an „Et Johännchen“ erinnert werden, ergreift sie Freude (Ausspruch: „Och et Johännchen!“) und Wehmut. Die Kunden gaben ihm meist ein zusätzliches Trinkgeld. Johännchen rief dann in ständiger Wiederholung: „Wieß Jeld, wieß Jeld...“ (Weißes Geld). Die Farbe Rot/Braun hatten – wie heute – die kleinen Geldstücke. Hatte Johännchen einmal ein Butterbrot bekommen, was ihm auch Freude bereitete, so wickelte er es in ein rotes Taschentuch.

Erich Schöpe, Wahlscheid, erlebte einen Unfall des Johännchen. Wintertags gegen 17.30 Uhr saß Erich Sch. im Bürgermeisteramt Wahlscheid an seinem Schreibtisch, als ein Autofahrer aufgeregt ins Büro stürmte und mitteilte, daß draußen auf der Straße ein Mann gegen sein Auto gelaufen sei. Erich Sch. und der Fahrer liefen wieder hinaus, um Erste Hilfe zu leisten. Erich Sch. sah, daß es sich bei dem Verletzten um „Et Johännchen“ handelte. Man versuchte gemeinsam, das auf der Straße liegende Johännchen aufzurichten. Aber ein herzzerreißendes Stöhnen veranlaßte sie, das Vorhaben wieder aufzugeben. Johännchen konnte sich schon im Normalzustand nur sehr schwer verständigen; jetzt brachte er unter dem Eindruck des Schocks keinen verständlichen Ton heraus. Wie schmerzvoll die Lage für Johännchen war, erkannten die Helfenden erst etwas später. Ein Autorad stand noch auf der Fußspitze des Johännchen! Erst als der Fahrer das Auto ein Stück vorgesetzt hatte, konnte man den Verletzten aus der mißlichen Situation befreien. Der herbeigerufene Dr. Zimmermann stellte bis auf die nicht allzu schwere Verletzung der Fußspitze keine weiteren Verletzungen fest. Johännchen ist sogar noch nach Hause gehumpelt.

„Am Wäldchen“ bei Schloß Auel ist Johännchen später vom Zug angefahren worden. Dabei verlor er einen Fuß.

Der unverheiratete August Piel war Totengräber und Friedhofswärter in Honrath (“Graavmächer“). Er betätigte sich darüber hinaus als Waldhüter und Imker, schnitt Haare und tapezierte. Pfarrer Dahm, Honrath, hat in seiner Schrift „ev. Kirche Honrath“ schon einige Anekdoten gebracht.

Zum Beispiel: Die Ersten bei der Auferstehung

Beim Ausheben der Gräber setzte August seine Muskelkraft nur sparsam ein. Eines Tages hatte er Besuch vom Bürgermeisteramt, das die Ordnungsmäßigkeit der Bestattungen kontrollierte. Es wurde festgestellt, daß die Gräber grundsätzlich nicht tief genug ausgehoben waren. Der Beamte stellte August zur Rede, worauf er antwortete: „Dann sen die Hônderter bei däe Auferstehung och et iesch dôbei.“ (Dann sind die Honrather bei der Auferstehung auch zuerst dabei.)

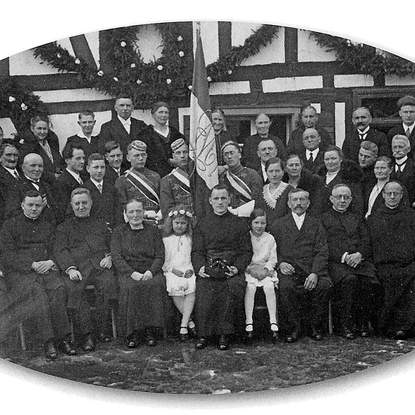

Der junge Priester Heinrich Roth feierte am 22.2.1931 seine Primiz in der Pfarrkirche Sankt Mariä Geburt in Birk. Das Foto zeigt ihn im Kreis seiner Familie und zahlreicher Gäste vor seinem Elternhaus in Inger. In der ersten Reihe ganz rechts ist Anton Michels, Pfarrer in Birk von 1926 bis 1958 zu erkennen.

Heinrich Roth wurde am 10.8.1905 in Inger geboren. In jungen Jahren war er aktiver Turner und Sänger im MGV „Liederkranz“ Birk. Nach dem Abitur am Gymnasium in Siegburg studierte er Theologie in Bonn und Köln. Die Priesterweihe empfing er im Februar 1931 durch Karl-Josef Kardinal Schulte im Kölner Dom. Heinrich Roth war lange Pfarrer und später Dechant in Ratingen. 1986 wurde er von Josef Kardinal Höffner zum Monsignore – Erzbischöflicher Rat ernannt. Er starb am 21.5.1993.

Eine wichtige Stellung im Gemeindeleben nahm die Polizei ein. Schon damals war die Polizei in verschiedene Fachbereiche gegliedert, zum Beispiel Kriminal, Gesundheit, Sittlichkeit. Eine besondere Abteilung war auch "Verkehr". Was man unter Verkehr verstand waren allenthalber Pferdefuhrwerke, Radfahrer und vereinzelt Kraftfahrzeuge. Der Ortspolizist war jedoch "Mädchen für alles". Die "Polizeipräfekten" des Siegkreises um 1900 lösten ihre Aufgane mit glänzender Bravour, wenn man dabei bedenkt, dass in Lohmar jahrzehntelang nur ein einziger Polizist strenge Ordnung in der Bürgermeisterei wahrte.

Polizeisergant Johann Adam Schug lebte von 1969 - 1931. Der "Mann mit der Plempe" sorgte 40 Jahre lang für Zucht und Ordnung im Gebiet Lohmar, eine Originalität und Persönlichkeit, die in der Geschichte der Gemeinde ihren Platz hat. Er war als Schützer der öffentlichen Ruhe und Ordnung bekannt und geachtet. Landstreicher umgingen sein Gebiet im weiten Bogen. Seine Frau, der er auch ein Strafmandat verpasste, musste die Festgenommenen verpflegen, bevor sie vor den "Kadi" kamen.

Eine amüsante Anekdote "Saach Pitter" (siehe Foto) aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hat Karlheinz Urbach festgehalten, dessen Großvater Peter Urbach als Landbriefträger in Euelen wohnte und gelengentlich seine Einnahmen durch Haareschneiden aufbesserte. Zu seinen ständigen Kunden gehörte der Dorfpolizist Johann Adam Schug.

Medien

Herzlich begrüßte Johannes Wingenfeld als Kommmentator des Karnevalszuges am Rosenmontag 2023 die langjährige Leiterin des katholischen Kindergartens in Lohmar Ursula Muß. Sichtlich gut gelaunt verfolgte sie die vorbeiziehenden Mottowagen und Fußgruppen und freute sich über die große Kindergartengruppe "Ihres" katholischen Kindergartens, die den Zug anführte. 40 Jahre lang hatte Sie mit Kindergartenkindern und Eltern am Zug teilgenommen und sich 2020 verabschiedet. Zum Abschied hatten Ihr eine große Zahl "Ehemaliger" nicht nur als Zugteilnehmer, sondern auch mit einem Abschiedslied "All dat mät se met Hätz, von Aanfang bes zoletz..." im katholischen Pfarrheim einen herzlichen Abschied bereitet.

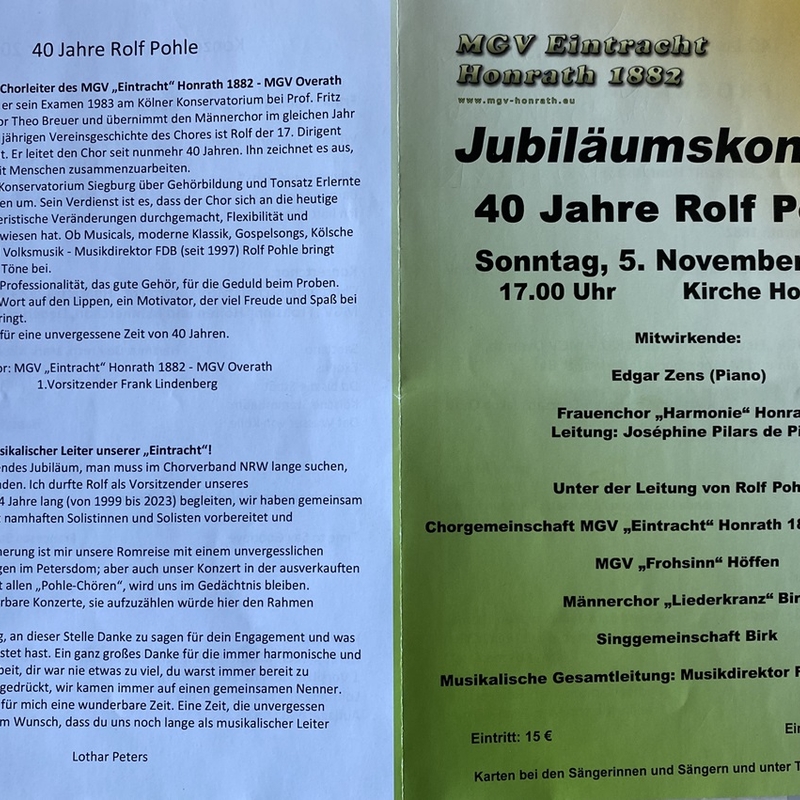

Gut 350 Besucher erfreuten sich am Jubiläumskonzert des MGV Eintracht Honrath zu Ehren Ihres Dirigenten Rolf Pohle in der Honrather Kirche. Gleich 5 Chöre präsentierten musikalischen Hochgenuss mit Begleitung von Edgar Zens am Piano.

Rolf Pohle leitet seit 40 Jahren den Honrather Männerchor. In ihrer Laudatio hoben Bürgermeisterin Claudia Wieja, Vorsitzender Frank Lindenberg und sein langjähriger Vorgänger Lothar Peters hervor, dass Rolf Pohle bereits mit 23 Jahren sein Chorleiterstudium am Konservatorium der Stadt Köln abschloss und im gleichen Jahr (1983) die Chorleitung übernahm. 1987 legte er sein Examen als „Magister Artium“ an der Uni Bonn ab. Es sei ihm gelungen, stets Freude und Spaß am Gesang zu vermitteln und den Chor an die heutige Zeit anzupassen.

Rolf Pohle dirigiert 9 Chöre darunter auch den Meisterchor „Singgemeinschaft Birk“. 1997 zeichnete ihn der Fachverband Deutscher Berufschorleiter mit dem Titel „Musikdirektor FDB“ aus.

Das gemeinsame Schlusslied der Chöre „Time to say Goodbye“ mit Solistin Josephine Pilars de Pilar ist auf dem Video zu sehen und zu hören.

Begebenheiten

|

23. Juni 1912

Auf der Lohmarer Hauptstraße wurde einige Jahre nach den 2005 abgeschlossenen Umbaumaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Lärmaktionsplanes von 2012 im Ortszentrum Tempo 30 angeordnet. Manche Autofahrer erfahren das leidvoll bei den sporadisch... Auf der Lohmarer Hauptstraße wurde einige Jahre nach den 2005 abgeschlossenen Umbaumaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Lärmaktionsplanes von 2012 im Ortszentrum Tempo 30 angeordnet. Manche Autofahrer erfahren das leidvoll bei den sporadisch durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen der Polizei. Schon vor mehr als hundert Jahren galt Tempo 30 in Lohmar. Anfang des 20. Jahrhunderts durften Kraftfahrzeuge in geschlossenen Ortschaften nicht schneller als 30 km/h fahren. Polizeisergeant Johann Adam Schug kontrollierte mit einem Gehilfen die Geschwindigkeit auf der Provinzialstraße heute Hauptstraße mittels Stoppuhren. Der eine stand am Anfang der andere am Ende einer Strecke von 300 Metern. Am 23. Juni 1912 erwischten sie ein Auto laut Schugs Bericht mit “54,756 km/h“ und mit „rasendem Tempo“. Der Übeltäter war Fürst Adolf von Schaumburg-Lippe zu Bückeburg. Die königliche Regierung in Köln teilte mit, dass deutsche Bundesfürsten strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden könnten. Dagegen wehrte sich der damalige Bürgermeister Ludwig Polstorff mit einem Einspruch. Leider ist nicht bekannt, wie es ausging. Auch in Wahlscheid wurde regelmäßig mit Stoppuhren kontrolliert. Hierüber beschwerte sich im Herbst 1928 der Märkische Automobil-Club e. V. Hagen und andere Mobilclubs. Im Dezember 1928 gab es eine Besichtigung der „Abstoppstrecken“ im Siegkreis und im Kreis Köln Land durch Oberregierungsrat, Polizeirat und Vertreter von Verkehrsverbund und Kreis. Als Ergebnis setzten der Lohmarer Bürgermeister und andere das „Abstoppen“ für ein halbes Jahr aus. Danach berichtete der Lohmarer Bürgermeister, dass sich die Geschwindigkeitsübertretungen kaum geändert hätten, der Nachweis allerdings jetzt nicht mehr erbracht werden könne. Jedoch meldete er, dass die Staublage zumindest durch die Pflasterung der Straße behoben sei.

| |

|

22. November 2022

Im Alter von 82 Jahren verstarb am 22. November 2022 der ehmalige Bürgermeister der Stadt Lohmar, Rolf Lindenberg. Er amtierte von 1989 bis 1994 und wurde nach Änderung der Kommunalverfassung durch den hauptamtlichen Bürgermeister Horst Schöpe... Im Alter von 82 Jahren verstarb am 22. November 2022 der ehmalige Bürgermeister der Stadt Lohmar, Rolf Lindenberg. Er amtierte von 1989 bis 1994 und wurde nach Änderung der Kommunalverfassung durch den hauptamtlichen Bürgermeister Horst Schöpe abgelöst. Rolf Lindenberg war ein Wahlscheider Urgestein. Er wurde am 5. Januar 1940 im Müllerhof in Wahlscheid geboren und lebte bis zu seinem Tod in Wahlscheid. Beruflich war er von 1970 bis 2003 Geschäftsführer des ev. Altenheim Wahlscheid e. V.. In seiner Freizeit engagierte er sich in der Politik und im Sport. Ein "WSV-Herz" hat aufgehört zu schlagen, überschrieb der Wahlscheider Sportverein seinen Nachruf auf Rolf lindenberg, der den Verein als Vorsitzender von 1973 bis 1981 geführt hatte. Politisch trat Rolf Lindenberg mit 24 Jahren der SPD bei. Von 1975 bis 2004 war er Mitglied des Rates der Gemeinde/Stadt Lohmar und wurde 1989 zum Bürgermeister gewählt. Besondere Höhepunkte in seiner Amtszeit waren die Stadtwerdung und die Gründung des Lohmarer Gymnasiums 1991. | |

|

12. Dezember 2023

Zu den Öffnungszeiten des HGV Hauses in der Bachstraße 12 a trifft sich regelmäßig dienstagsvormittags ein Personenkreis rund um die Archivgruppe des Heimatvereins zum "Verzäll". Von Anfang an mit dabei ist Hans Dieter Heimig, Gründungs- und... Zu den Öffnungszeiten des HGV Hauses in der Bachstraße 12 a trifft sich regelmäßig dienstagsvormittags ein Personenkreis rund um die Archivgruppe des Heimatvereins zum "Verzäll". Von Anfang an mit dabei ist Hans Dieter Heimig, Gründungs- und Ehrenmitglied des Vereins und stets eine besondere Erzählung im Gepäck. So auch am 12.Dezember 2023. Er präsentierte eine kleine Statue einer Frauenfigur, die er vor Jahren auf einer Reise erworben hatte. Sie ist die Nachbildung der Venus von Willendorf. Die Venus von Willendorf ist eine knapp 11 cm hohe Figurine und eine der wichtigsten Zeugnisse beginnender Kunst in Europa, die im Naturhistorischen Museum in Wien aufbewahrt wird. Sie besitzt eine Ausstrahlung - gesichtslos, ohne Füße und kaum erkennbare Hände -, die ihr eine besondere Anziehung zukommen lässt. Sie ist ca. 30.000 Jahre alt und wurde 1908 in der Wachau (Öesterreich) gefunden. Jüngste Forschungen haben ergeben, dass das Material, die Gesteinsart Oolith, vermutlich aus Norditalien stammt. Weitere Untersuchungen könnten auch Aufschluss geben über den Aufenthalt und die Mobilität der frühen Menschen im Alpenraum. Der berühmte "Ötzi" existierte erst viel später vor 5.300 Jahren. |

Enthalten in

Heimatwelten

Zur Übersicht