Kirche Birk

Enthaltene Objekte

Dokumente

|

2017

- 2018 Die Kirche St Mariä Geburt in Birk ist eine der ältesten noch bestehenden Marienkirchen in der Umgebung. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde an einen älteren romanischen Bau der schlanke frühgotische Chor (Altarraum) errichtet. Die Kirche St Mariä Geburt in Birk ist eine der ältesten noch bestehenden Marienkirchen in der Umgebung. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde an einen älteren romanischen Bau der schlanke frühgotische Chor (Altarraum) errichtet.

| |

|

2000

Am 11. Mai 1942 wurden kriegsbedingt die Marienglocke und die Josefsglocke der Kirche Sankt Mariä Geburt abtransportiert. Sie landeten auf dem sogenannten Glockenfriedhof in Hamburg-Wilhelmshof. Über 100.000 Glocken wurden im Zweiten Weltkrieg... Am 11. Mai 1942 wurden kriegsbedingt die Marienglocke und die Josefsglocke der Kirche Sankt Mariä Geburt abtransportiert. Sie landeten auf dem sogenannten Glockenfriedhof in Hamburg-Wilhelmshof. Über 100.000 Glocken wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen, um daraus Kriegsgerät herzustellen. So auch die Josefsglocke. Die Marienglocke kehrte im September 1947 wieder nach Birk zurück und läutete am Sonntag, den 11. Januar 1948 wieder ein. Bereits im Ersten Weltkrieg waren zwei Glocken der drei 1888 eingeweihten Kirchenglocken beschlagnahmt worden. In Birk ging damals hinter vorgehaltener Hand der Satz um: "Wenn se och noch de Jlocke holle, dann es de Kreech verlore". Kirchenglocken sind aus dem christlichen Leben nicht hinwegzudenken. Darüberhinaus haben sie auch eine weltliche Bedeutung wie das Neujahrsläuten oder in manchen Orten der Uhrschlag. Auch läuteten Glocken in den ersten Monaten des Jahres 2022 für den Frieden im Ukrainekrieg. Früher spielten sie auch eine wichtige Rolle als Alarmglocken bei Gefahren. Die Erweiterung des Glockengeläuts in Birk durch die neuen Glocken der evangelischen Friedenkirche zu Beginn des 21. Jahrhunderts war Anlass genug für Heinrich Hennekeuser, die Geschichte aller Glocken im Birker Bereich und ihr Schicksal zu dokumentieren, siehe Dokument. Sein Beitrag endet mit den Schlussversen aus Schillers Lied von der Glocke: Sie bewegt sich, schwebt! / Freude dieser Stadt bedeute, / Friede sei ihr erst Geläute! |

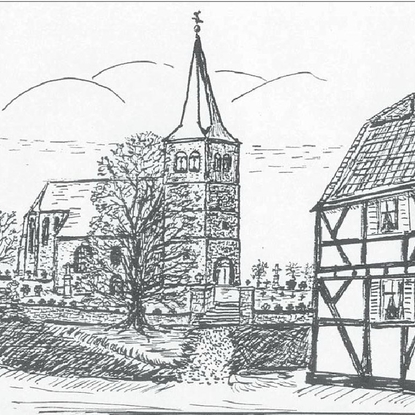

Bilder

Das von Lehrer Johann Scharrenbroich 1818 erbaute Fachwerkhaus in der Mitte des Bildes wurde 1856 von dessen ledig gebliebenen Tochter Veronika der Kirche in Birk als Stiftung für wohltätige Zwecke vermacht. Das Haus hieß danach „Veronikastift“ und diente lange Zeit der Gemeindeschwester Maria Höck als Wohnung. Durch die Erweiterung der Pfarrkirche mit neuem Turm 1888 verblieb zwischen Kirche und benachbarter Bebauung nur ein enger Fußpfad. Dicht neben dem Veronikastift stand die uralte Gaststätte und Schnapsbrennerei Scharrenbroich, vormals Dick und Kuttenkeuler. Im rückwärtigen Saal fand eine Zeit lang bis 1846 Schulunterricht statt. Durch die dichte Bebauung um die Kirche war die Dorfstraße so eng, dass ein Gegenverkehr nicht möglich war. 1930 wurden beide Häuser mit umgebenden Gebäuden verkauft und abgerissen.

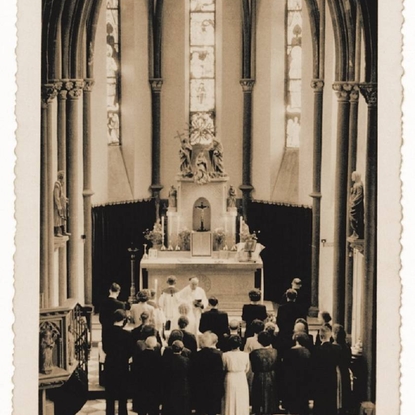

Das Bild zeigt die Trauung des Brautpaares Horst Niehusen und Elisabeth Hennekeuser am 8. September 1951 vor Pfarrer Anton Michels und umgeben von den Verwandten.

Abgesehen von der persönlichen Erinnerung, die mit diesem Bild verbunden ist, soll hier der damalige Zustand des Altarraumes mit dem Hochaltar geschildert werden. An der Stelle des von Dr. Aumüller 1854 beschafften neugotischen Hochaltars aus Holz, dessen Aufsatz um 1930 erheblich reduziert wurde, errichtete man nach Zeichnung und Kostenanschlag des Regierungs- und späteren Diözesanbaurats Karl Band aus Köln und nach Beschluss des Kirchenvorstands vom 14. Januar 1940 den nur 20 Jahre lang bestehenden Hochaltar aus Naturund Kunststein. Die geringen schriftlichen Unterlagen und mageren Protokolle jener Zeit lassen keinen Aufschluss über Material, Bildhauer und Kosten zu. Es ist lediglich bekannt, dass der Maurermeister Josef Sinzig aus Schreck die Angleichung des Chorbodens und die Verlegung der Stufen vornahm.

Eine Weihe des Altars hat nicht stattgefunden, weil angeblich die Mensaplatte gebrochen war und deshalb das Messopfer nur auf der losen Altarplatte mit eingeschlossenen Reliquien dargebracht werden durfte.

Der Altaraufsatz war reliefartig mit einem Netz von Rauten und darin eingefügten Lilien überzogen. Auf ihm standen die Holzfiguren aus dem früheren Hauptaltar, oben die Gruppe der Marienkrönung mit der Dreifaltigkeit, darunter in zwei seitlichen Stufen die Heiligen Vincenz von Paul, Matthias, Nikolaus von Tolentino und Philippus Neri.

Von den bunten Chorfenstern sind nur noch vier Scheiben in der Friedhofskapelle vorhanden. Leider ist von der neugotischen Kanzel mit den vier Kirchenlehrern Ambrosius, Augustinus, Hieronymus und Gregorius nichts mehr erhalten oder Teile sind unbekannt verschwunden. Vorhanden sind noch die an den Chorwänden stehenden Figuren der Eltern Mariens, St. Joachim und St. Anna.

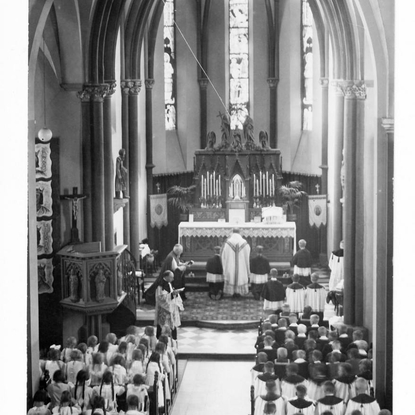

Der Innenraum der Kirche wird beherrscht vom mächtigen neugotischen Hochaltar aus Holz, den die Gebrüder Peter und Heinrich Klein aus Köln im Jahre 1854 herstellten. Von ihnen stammt auch die Kommunionbank mit der Darstellung des Abendmahles nach Leonardo da Vinci. Die übrigen Gegenstände, wie Kanzel und Baldachine über den Figuren sowie die Glasmalereien im Chor, entsprechen ganz dem damaligen Empfinden.

Nach wiederholten Umgestaltungen des Inneren ist nunmehr die Architektur, insbesondere auch die des wertvollen gotischen Chores aus dem 13. Jahrhundert, deutlich in den Vordergrund gerückt. Die Ausmalung des Gliederungssystems im Chor entspricht dem mittelalterlichen Befund.

Die Ideenskizze von Heinrich Hennekeuser beruht auf alten Baubeschreibungen und einer Rekonstruktionszeichnung von Jörg Schulze. Im Jahre 1800 wurde zwischen dem gotischen Chor und dem ursprünglichen romanischen Turm ein schlichter Saalbau errichtet. Vor der Kirche stand bis 1827 die mächtige alte Dorflinde. Sie war möglicherweise einmal die Gerichtslinde des Dingstuhls Birk. Das Fachwerkhaus wurde 1818 von Lehrer Scharrenbroich errichtet.

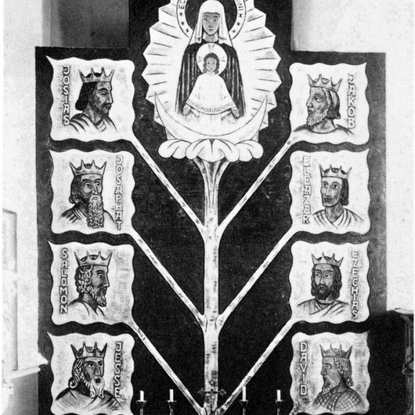

Am 4. September 1932 erteilte der Kirchenvorstand dem Kirchen- und Kunstmaler Felix Lüttgen aus Kripp bei Remagen den Auftrag zum Ausmalen der Kirche. Wohl auf Anregung von Pfarrer Anton Michels schuf Felix Lüttgen im Rahmen des Auftrages auf der eigens für den Seitenaltar vorbereiteten Kopfwand des Seitenschiffes die Darstellung des Stammbaums Jesu Christi oder der so genannten „Wurzel Jesse“. Das Thema ist am Beginn des Matthäus-Evangeliums beschrieben.

Die Arbeit wurde in Ritztechnik auf frischem Putz ausgeführt.: Aus einem stilisierten Baum ragen links und rechts je vier Äste empor. Auf deren Blätter sind, angeführt von Jesse und David, insgesamt acht Könige des Biblischen Juda dargestellt. Über der als Lotosblume ausgebildeten Baumkrone stehen Maria und Jesus hinter der offenen Mondsichel zu ihren Füßen. Die Gloriole oder der Heiligenschein Mariens trägt die Umschrift : Ecce Ancilla Domini – Siehe die Magd des Herrn. Auf dem Saum von Jesu Obergewand steht der Satz: Et Verbum Caro Factum Est – Und das Wort ist Fleisch geworden. Maria und Jesus stehen in einer Strahlenmandorla. Die dunkle Fassung der Altarrückwand ist später der bildlichen Darstellung angepasst und aufgehellt worden.

Felix Lüttgen war ein Künstler, der zu seiner Zeit neue Wege in der Gestaltung christlicher Kunst suchte, dies wie mehrere andere, zum Beispiel Dominikus Böhm in der Architektur und Peter Hecker in der Malerei sowie die Beuroner Schule überhaupt. Von ihm sind Arbeiten in Bornheimer Kirchen bekannt, insbesondere das große Christusmosaik an der Altarrückwand in St. Josef in Bornheim-Kardorf. Leider waren die Arbeiten vielfach von Unverständnis, in Birk sogar in der Zeit des Entstehens von antisemitischen Bemerkungen begleitet. Bei der Restaurierung der Kirche im Jahr 1960 wurde das Werk ohne vorherige Ankündigung zerstört.

Die Aufnahme von der Empore der Kirche St. Mariä Geburt entstand zu Beginn des Gottesdienstes: Der Zelebrant, ein Benediktinerpater, verrichtet mit den Messdienern das Stufengebet. Links kniet auf dem schön geschnitzten Betstuhl der Kölner Weihbischof Wilhelm Stockums. Vor ihm steht auf gleicher Seite Pfarrer Anton Michels, der das Stufengebet mit den Gläubigen gleichzeitig verrichtet. Rechts am Pfeiler steht ein weiterer Priester, vermutlich der Pfarrer von Seelscheid. Das vordere Mittelschiff ist gefüllt von Firmlingen der letzten fünf Kommunionjahrgänge, darunter auch Messdiener und unsere Geschwister Theo und Elisabeth.

Bei dem festlich geschmückten Hochaltar handelt es sich um den neugotischen Holzaltar von 1854, dessen obere Aufbauten mit einem Gespreng aus Fialen wegen angeblich erheblichen Holzwurmbefall bis 1932 nach und nach entfernt wurden. Die bunten Glasfenster des Glasmalers Peter Grass, Köln, von 1867 mit Darstellungen aus dem Marienleben und von den Heiligen Augustinus und Monika kamen danach besser zur Geltung, wurden jedoch 1960 ebenfalls ausgeräumt. Das genaue Datum der Firmung ist durch den am gleichen Tag vom Bischof in das Protokollbuch des Kirchenvorstandes eingetragenen Visitationsvermerk dokumentiert.

Enthalten in

Zur Übersicht