Wahlscheider Weiler & Ortsteile

Enthaltene Objekte

Dokumente

In 1871 wohnten im Aggerhof 77 Personen in 17 Wohngebäuden. Personen von links: 2. wahrscheinlich „Brass Hann“; 4. Gastwirt und Brennereibesitzer Peter Wester; daneben weitere Angehörige der Familie Wester; ganz rechts: Gustav Hohn, Aggerhof (Vater... In 1871 wohnten im Aggerhof 77 Personen in 17 Wohngebäuden. Personen von links: 2. wahrscheinlich „Brass Hann“; 4. Gastwirt und Brennereibesitzer Peter Wester; daneben weitere Angehörige der Familie Wester; ganz rechts: Gustav Hohn, Aggerhof (Vater der Gebrüder Otto und Emst Hohn). In dem „Brennes“ befindet sich heute eine Imbißstube. Der Dachaufbau ist nicht mehr vorhanden. Emst Hohn, Aggerhof, weiß noch, daß der Schornstein Stein für Stein abgebrochen wurde. Auf einer Riesenrutsche glitten die Steine nach unten. Der Hohner-Bach plätscherte damals noch durch den Aggerhof (heute verläuft der Bach vom Hause Dr. Lohmar bis zum Hause Boddenberg unterirdisch). Die auf dem Bild erkennbaren Schutzmauem (aus Sandstein) grenzten die Chaussee von dem Hohner-Bach ab. Auf den beiden Mauern ließ sich früher Wahlscheid’s Jugend gerne nieder. Hier legten die Katechumenen und Konfirmanden die mit einem Lederriemen zusammengebundenen Unterrichtsutensilien wie Bibel usw. ab, wenn sie auf Pfarrer Kauert warteten. Im „Mathilden-Stift“ (heutiges Wohnhaus des Emst Hohn), das noch im 2. Weltkrieg alte Menschen beherbergte (Vorgängerin des evangelischen Altenheimes), fand damals der Katechumenen- und Konfirmandenunterricht statt. Die „Pueschde“ (Burschen) von Wahlscheid machten sich ein Vergnügen daraus, in gebückter Haltung durch den Kanal unter der Straße zu laufen. Neben der rechts erkennbaren Mauer führte eine Treppe hinunter zum Hohner-Bach; hier kühlten die „Hohn’s Jonge“ die in Kannen befindliche Kuhmilch. Der Platz vor dem Aggerhof, den man in Anspielung auf den 3. Ehemann vom „Brass Hann“ im Volksmund auch „Nöres-Platz“ nannte, war unter den Nationalsozialisten zeitweise Propaganda-Zentrum. Zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft verfugten die wenigsten Haushalte über ein Radio. Andererseits legte Hitler Wert darauf, daß seine Reden auch den letzten Bewohner eines Dorfes erreichten. Um dies zu ermöglichen, installierten die Nationalsozialisten im Giebel des Aggerhofes einen Lautsprecher und ließen die Reden Hitlers über den Vorplatz durch die Straßen Wahlscheid’s erschallen. |

Bilder

Der Hohner-Bach verläuft vor dem Haus „tösche“ (zwischen) Garten und Wiese. Der Garten, in dem es u.a. „Schavuel“ (Wirsing), „Schlot“ (Salat), „Öllich“ (Zwiebel), „Koenschlöt“ (Feldsalat) und „Knueschele“ (Stachelbeeren) gab, stand immer im Mittelpunkt der Einwohner.

Nach Angaben von Ernst Kürten befand sich früher im Garten „et Schnickhüüschen“ (Schnitthaus oder Schreiner-Werkstatt), das der Großvater von Otto Specht handwerklich zur Herstellung von Holzstielen genutzt haben soll. Ein Wasserrad zum Antrieb von Geräten soll ebenfalls hier gestanden haben. Gegenüber dem Haus Dr. Lohmar befand sich ein Weiher; der Hohner-Bach war hier gestaut.

Bis zu dem „Schnickhüüschen“ rodelten früher die Kinder die „Aacherjaß“ (Aggergasse; heutiger Pestalozziweg) hinunter. Dieser Weg war noch im vorigen Jahrhundert die einzige Verbindung aus dem Aggerhof zur St. Bartholomäus-Kirche und Schule.

Hugo Schiffbauer, der heute in dem Haus Specht wohnt, wurde von Vorfahren überliefert, daß in dem Haus früher Gottesdienste stattgefunden haben sollen. Dies ist durchaus möglich, da die Protestanten während der Wirren der Reformationszeit eine Zeitlang die St. Bartholomäus-Kirche nicht betreten durften. Ebenso soll sich laut Hugo Sch. damals in dem Haus eine Gaststätte mit Kegelbahn befunden haben. Auch das ist glaubhaft, da sich die Bewohner aus den entfernten Weilern – insbesondere früher – nach einem Gottesdienstbesuch gerne zusammensetzten. Man war meist miteinander verwandt, sah sich die ganze Woche nicht und hatte sich viel zu erzählen.

Das Pastorat wurde urkundlich das erste Mal 1609 erwähnt.

Pfarrer Wilhelm Kauert hatte in den 30er Jahren das „Hohndersch“ (Hühnerhaus) aus der Scheune in das Pastoratsgebäude hinter seine Küche (auf dem Bild rechts) verlegen lassen, nachdem Wahlscheid’s bekannter Räuber August Eimermacher (dazu an anderer Stelle mehr) einige Hühner gestohlen und geschlachtet hatte. An dieser Sicherheitsvorkehrung erkennt man, wie wichtig damals Hühner auch für einen Pfarrerhaushalt waren.

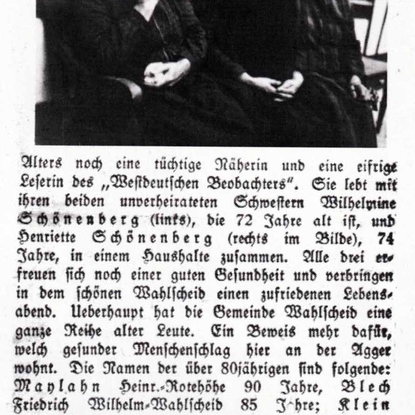

Im unteren Bereich der „Aacherjaß“ stand die „Honnichsburch“. (damaliger Eigentümer: Albert Weber; heutige Besitzer: Familie Niebaum). Hier wohnten früher – nach einer Erzählung von Frau Emma Steeger – die nachstehend abgebildeten drei Damen Schönenberg. Weil diese „so süß“ waren, nannte man ihr Haus die „Honnichsburch“.

Auf dem Bild sieht man Minchen und Jettchen und in der Mitte: Hannchen Specht geb. Schönenberg. Jettchen Sch. leitete über viele Jahre das „Mathilden-Stift“ im Aggerhof. Ein Zeitungsartikel aus 1934, der nachstehend abgedruckt ist, berichtet von den Damen.

Der Eigentümer (vom Fotografen 1891 als Einsiedler bezeichnet) sitzt vor seinem „Jehööch“ (altes Haus). Viele „Kruffes“ (kleine Räume) hatte der Anbau links; hier wohnte nach dem 1. Weltkrieg die Familie Zimmermann mit 9 Kindern.

Die kleinen Räume im atmungsaktiven Fachwerkhaus waren kuschelig. Strahlenbelastung aus Baumaterial kannte man nicht.

Nur die Weidenbäume deuten daraufhin, daß vor dem Haus – von der Bäckerei Specht kommend – der Hohner-Bach herfloß. Im Bild rechts sind die Münchhofener Straße als damaliger schmaler Weg und ein weiteres – inzwischen abgebrochenes – Fachwerkhaus erkennbar; möglicherweise handelt es sich um die frühere „Näelschmitt“ (Nagelschmiede) der Familie Brass. „Brass Hann“, die Oma der „Kürten Jonge“ war eine resolute Frau.

Dazu Enkel Emst Kürten, Münchhof:

Um die Einkommenslage etwas zu verbessern, hielt sie Schweine. Obwohl sie keine Waage besaß, konnte ihr hinsichtlich des Gewichtes der Schweine keiner etwas vormachen; sie ermittelte mit einem Bandmaß den Umfang des Tieres und konnte so das genaue Gewicht des Schweines bestimmen.

Viele Sommerfrischler spazierten über die Lindenallee zum Schloß Auel, das wegen einiger Attraktionen als Anziehungspunkt für Erholungssuchende galt. Auch viele Wahlscheider Familien spazierten am Sonntag mit den Kindern zur „Burg“ (Schloß Auel).

Von „Bürjermeester’s Matta“ (Marta Breunsbach) wußte Dr. Max Koch, Münchhof, daß deren Vater in den Jahren 1880/1890 die Lindenbäume im Auftrag der Bürgermeisterei Wahlscheid gepflanzt hatte. Fräulein Marta Breunsbach war rd. 60 Jahre treue Haushälterin bei Bürgermeister Schmitz und dessen Ehefrau in Münchhof; sie erhielt für diese treuen Dienste einen hohen Orden des Staates.

ln Neuemühle, wo wahrscheinlich erstmals im 18. Jahrhundert gesiedelt worden sein dürfte, lebten im Jahre 1875 in 2 Wohnhäusern 9 Personen. Eigentümer der „Neue Mühle“ in 1872: Wilhelm Steinsträßer

Rechts sieht man den Mühlenteich. Im Tiefgeschoß des Fachwerkhauses befand sich das oberschlächtige Mühlenrad. Hier lief das Bachwasser von oben in die Schaufelfacher des Mühlrades. Die Fächer füllten sich, wurden schwer, drückten nach unten und setzten somit das Mühlrad in Bewegung. Wenn ein Mühlbach starkes Gefälle hatte, traf man in der Regel ein unterschlächtiges Mühlrad an.

Vorhanden waren zwei Mühlsteine. Es wurde Schrot für Viehfutter gemahlen. Wilhelm Naaf, Aggerhof, schärfte von Zeit zu Zeit die Mühlsteine. Unter großer Staubentwicklung behaute er die Steine; d.h., er machte die Rillen wieder scharf.

Das „Müllejässchen“ führte am heutigen Haus Dunkel vorbei direkt in die Mühle.

Personen von links: in der Tür des „Schnieder’s Huus“ August Lindenberg mit Pfeife; 2. am Spinnrad: Julie Lindenberg geb. Radermacher; 3. Frau Lindenberg, genannt „Franz Bill“ (sie hatte in ihren hohlen Zähnen „Stöppchen“, die sie beim Essen herausnahm und auf den Tisch legte); 4. Kind Otto Lindenberg (im Kleidchen!) und 5.?

In 1875 wohnten in Heiden 36 Personen in 7 Häusern.

.

Ins Auge fiel schon immer die Villa Haas (heute Leonore Bonow).Der Keller wurde mit Bruchsteinen – meist von darauf spezialisierten oberbergischen Maurern – gebaut. Es handelte sich um hammerrechte Steine, die aus heimischen Grauwacke-Steinbrüchen kamen. Jeder Stein mußte mit Geschicklichkeit und Kraft zugehauen werden. Die Villa wurde 1911 errichtet.

Leonore Bonow, die heutige Eigentümerin, zu dem Haus: „Es war das erste Haus, das Architekt Fritz Becker aus Siegburg-Mülldorf plante. Es ist eigentlich stillos, weist aber Merkmale des Jugendstils und der Gründerjahre auf und ist geschlossen in seinem Anblick.“

Der Auelerhof ist lieblich eingeschlossen von Feld und Wald. Im Jahre 1871 wohnten dort 145 Personen in 31 Häusern. Aus der „Dell“ wo sich heute der Kinderspielplatz befindet, ging man den „Steier’s“ (Steeger) Berg hoch zum Heiligenstock . Das evangelische Altenheim steht auf dem „Rösemig“.

Im Auelerhof herrschte durch die gleichnamige Gaststätte und das dort befindliche Postamt bereits früher ein reges Leben.

Landwirtschaft im Auelerhof betrieben nach dem 1. Weltkrieg: Otto Hohn (heute Helmut Hohn als letzter Landwirt im Jrongk), Otto Kirschbaum (heutiges Anwesen Zimmermann, Haus Säemann) und Emil Wasser. Von 1928 bis ca. 1933 befand sich in der Gaststätte Aggerufer eine Molkerei und Käserei der Firma Flockerts Söhne, Köln. Die frisch angelieferte Milch der Wahlscheider Bauern (damals lieferten sie noch nicht direkt nach Köln) wurde in großen Bassins für Schichtkäse gesäuert.

Der „Fließengarten“ bestand nur aus einem Haus. Wilhelm Fischer mit seinen fünf Söhnen (davon betätigten sich vier als Gastwirte in umliegenden Großstädten), Schwiegertöchtern und Tochter Julie Schaub geb. Fischer (sitzend rechts; Mutter von „Schaub’s“ Jenny Bender).

Das Foto stammt aus der Zeit kurz vor dem 1. Weltkrieg. An der Haustür erkennt man die Hausnummer 1, obwohl nur ein Haus im Fließengarten stand.

Die bestickte Kappe des im „Sorge“ (Korblehnsessel) sitzenden Familienoberhauptes war sein Markenzeichen. Seine lange Porzellanpfeife zündete er mit einer „Fimp“ (Holzspahn, der in die Ofenglut gehalten wurde) an.

Auch in Krisenzeiten sorgten die Männer dafür, daß die Pfeife nicht ausging. Hugo Ingersauel vom Berg soll in Notzeiten „Kliesomenkaaf’ (Kleesamenspreu) geraucht haben. Wenn der Klee reif war, wusch er ihn und drehte ihn durch die „Wannmüll“. Die Spreu rauchte er in der Pfeife.

Das Haus und die Straße lagen auf gleicher Höhe. Sie waren durch einen Grünstreifen voneinander getrennt. Die an der Hauswand befindlichen Kellerlöcher, durch die im Herbst die Briketts und Kartoffeln in den Keller gelangten, wurden im Winter mit Heu, Stroh oder Kuhmist dichtgemacht.

1945 mußte das Haus – nach der Explosion des Munitionszuges am Wahlscheider Bahnhof – abgebrochen werden. Im Hintergelände errichtete „Schaub’s Jenny“ in den Jahren 1946/48 den „Neubau“ Wahlscheider Straße 48.

In dem auf dem Bild erkennbaren alten Haus eröffnete Kurt Schaub (Vater von Horst und Christa) sein Elektro-Haushaltwaren-Geschäft.

Im Jahre 1871 wohnten hier 37 Einwohner in 12 Häusern.

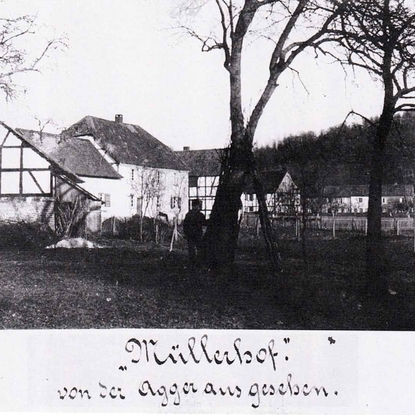

Der Hohner-Bach, der heute am Hause Boddenberg auf direktem Wege in Richtung Agger (Schiffarth) fließt, nahm früher einen Umweg über den Müllerhof. Er verlief hinter Lindenberg’s Schlachthaus (Opa des damaligen Bürgermeisters Rolf Lindenberg) und nannte sich hier „Müller-Bach“.

Landwirt Rudolf Kiel mit seinem Ochsen oberhalb Schiffarth beim „Eijjen“ (Eggen). Die „Äet“ (Egge) wurde zum Arbeitseinsatz auf dem „Äeteschledden“ (Eggenschlitten) befördert.

In Schiffarth wohnten im Jahre 1872 insgesamt 39 Personen in 6 Häusern und 7 Haushaltungen, die ausnahmslos evangelisch waren. Schiffarth gehörte zusammen mit Brückerhof und Hitzhof zur Gemeinde Scheiderhöhe/Amt Lohmar bis zur kommunalen Neugliederung in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ob der Schiff-/Nachenbau bei der Namensgebung eine Rolle spielte, ist nicht bekannt.

Am Berghang im Vordergrund des Bildes liegt Schiffarth. Im Hintergrund die herrliche Aggeraue. Frau Otto Lindenberg, Mathilde geb. Stöcker, Auelerhof (früher wohnhaft in Röttgen), kann sich erinnern, als junges Mädel in dem in der Aggeraue gelegenen „Spich“ (feuchte Stelle bzw. alter Aggerarm) beim Heumachen geholfen zu haben. Das „Spich“ erstreckte sich vom Brückerhof bis nach Stolzenbach. Wenn die Agger Hochwasser hatte, füllte sich das „Spich“ schnell mit Wasser auf.

Nachstehend eine Anekdote von Rudolf Kiel und seinem Ochsen, erzählt von den Eheleuten Karl Müllenbach, Hofferhof, und Friedrich Mylenbusch, Müllerhof, sowie Paul Hohn, Heiligenstock:

Während andere Bauern ihren Zugtieren bei der Arbeit kurze Kommandos gaben, unterhielt sich Bauer Rudolf Kiel mit seinem Ochsen. Wenn er beim Pflügen wendete, sagte er z.B.: „Dienst wie vorhin“ oder „Das ganze kehrt“. Rudolf und sein Ochse pflegten die Arbeit ganz bedächtig zu erledigen. Wenn er morgens oben auf der Ley mit seinem Ochsen zur Bestellung des Ackers angekommen war, dauerte es nicht lange, bis er wieder ausspannte und sich die beiden zum Mittagsmahl nach Hause begaben. Rudolf soll auch zum Ochsen gesagt haben: „Ich muß dich strafen“, schlug aber mit seinem Stock nicht auf den Körper des Ochsen, sondern auf das Geschirr. Das Halten eines Ochsen war im Hause des vorgenannten Rudolf Kiel Tradition. Schon Schwiegervater Lemmer hatte den Ochsen „Hannes“, dessen Stärke bekannt war.

Auf der Postkarte vom 31.12.1913 schrieb Wilhelm Wasser, geb. 1866 (auf dem Bild im Hintergrund), aufgewachsen in Honsbacher Mühle,später nach der Heirat wohnhaft in Oberlüghausen: „Umseitige Karte stellt den großartigen Vogelfang 1913 dar.“

Im Bild vorne: Karl Wasser geb. 1865 (Bruder von Wilhelm). Im Hasenberg und Sprengbüchel verfugte die Familie Wasser, Honsbacher Mühle, über umfangreichen Grundbesitz. Auf dem Bild sieht man, daß die Jungbäume, in denen Vogelkäfige hängen, gestutzt und von Blättern befreit sind. Ein Fangnetz (genannt: „Blitz“) ist auf der planierten Fläche aufgespannt. Im Hintergrund befindet sich offenbar der Vogelherd. Mit einer „Lockpitsch“ (Lockdrossel) lockte man die Vögel an.

Kixbirk lag südwestlich des heutigen Wasser-Hochbehälters Oberschönenberg.

Im Volksmund nannte man das Anwesen: „Villa Eimermacher“. In der Tür steht Fritz Bräunsbach, Aggerhof.

Hier wohnte – wenn er nicht in der „Blech“ (Gefängnis) saß – Wahlscheid’s bekannter „Spetzboov“ (Spitzbube) August Eimermacher mit seiner leiblichen Mutter (“et Maal“ = Amalie) und seinem Stiefvater Peter Eimermacher. Et Maal, „en Schionz“ (nachlässiges „Frauenzimmer“), hatte Sohn August mit in die Ehe gebracht.

Vater Peter E., gelernter Zimmermann, war „ne Fuulhoof" (Faulpelz). Er hatte jahrelang einen für „sing Jehööch“ (das Innere eines renovierungsbedürftigen Hauses) fertig gezimmerten Dachstuhl vor dem Haus liegen lassen. Schließlich verrottete das Holz.

Wenn sich Kinder seinem Haus näherten, um ihn zu zanken, „dät äe schängen“ (schimpfen) und „stööfte“ (jagte) sie fort. Für die Kinder hieß es dann „kaaschte oder tirre jön“ (laufen gehen).

Der Spruch „Die unendliche Heimatliebe des Peter Eimermacher“ fiel den Wahlscheidem ein, wenn sie die Ruine „Kixbirk“ vor Augen hatten (überliefert von Emst Hohn, Aggerhof).

Zuletzt schlief Peter E. vor Angst, das Haus könnte zusammenbrechen, unter seinem Küchenherd. Das schien ihm der sicherste Platz zu sein. „Debennen“ (Drinnen) war natürlich alles „knüselich“ (schmutzig). Überall, wo man hinschaute, war „Knies“ (Schmutz).

Gebrüder Hugo und Emil Klein, Kleefhaus:

“Eines Tages hörten wir ein lautes Krachen. Als wir am Fenster hinausschauten, sahen wir eine Staubwolke über „dr Kixbirk“. Unser Vater sagte sofort: „Dö es däm Pitter sing Huus zesammen jefalle.“ (Da ist dem Peter sein Haus zusammengefallen.)

Wir liefen hin und sahen, daß die Mittelwand, die zuletzt noch im Obergeschoß stand, umgefallen war. Peter kehrte noch eine kurze Zeit draußen mit seinem Besen und begab sich dann wieder in das Innere des Hauses, als wenn nichts geschehen wäre.“

Das sehr schöne Fachwerkhaus mit seiner idyllischen Lage ist in einem guten Zustand erhalten. Otto Hohn, der Eigentümer des Hauses, ist im Besitz eines Lageplanes, den der Graf von Nesselrode wahrscheinlich im 18. Jahrhundert anfertigen ließ. Die benachbarten Höfe, u.a. der Hitzhof und der nicht mehr bestehende Auelshof, gehörten früher zum Nesselrodischen Grundbesitz.

Zwischen den Lorbeerbäumen stehen von links: 1. und 2.: Bedienstete; 3.: Johann Wilhelm Hohn mit langer Pfeife; 4.: Amalie Hohn geb. Piel;5.: Lydia Hohn geb. Fischer

Enthalten in

Räume

Zur Übersicht