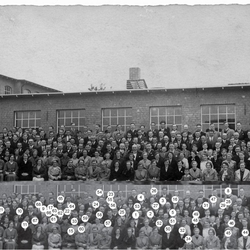

Belegschaft der Armaturenfabrik Johann Fischer

Die Armaturenfabrik Johann Fischer in der Hermann-Löns-Straße war damals der größte Industriebetrieb in Lohmar und hatte 1945 etwa 1000 Mitarbeiter. Auf dem Foto von etwa 1935 ist die Belegschaft dieser Zeit zu sehen:

1. der Eigentümer Johann Fischer, 2. Martin Köb, 3. Hubert Pohl sen. 4. Fred Allmann, 5. Ludwig Hallberg, 6. Karl Schwarzrock, 7. Heinrich Kirschbaum, 8 ? Otto, 9. Wilhelm Schmitz (de stürmesch Well, Kirchstr.), 10. Josef Dreck, 11. Maria Keller (et Mütti), 12. Heinz Müller (Sohn vom Zeitungsausträger Jakob Müller), 13. Josef Pollerhoff, 14. Heinrich Boddenberg, 15. Gertrud Kiel, geb. Piller, 16. Matthias Bouserath, 17. Wilhelm Müller (Kirchstr.), 18. Georg Müller, 19. Willi Klug, 20. Jean Pütz, 21. ? Mahlberg, 22. Willi Kurtsiefer, 23. Gerhard Schönenborn, 24. Heinrich Emmerich, 25. Wilhelm Schüchen, 26. Josef Kiel, 27. Wilhelm Krieger, 28. ? Niethen, 29. Wilhelm Kurtsiefer (Kieselhöhe), 30. Hermann Bindhammer, 31. Wilhelm Kümmler, 32. ? Altwickler, 33. Gertrud Eschbach, 34. Rainer Fischer, 35. Hubert Dilly, 36. Stefan Fischer, 37. Heinz Keller, 38. Maria Demmer, 39. Hedwig Otten, 40. Hubert Krämer, 41. Franz Stauf, 42. Heinrich Könsgen, 43. Karl Lürken, 44. ? Lüdenbach, 45. Henny Eiteneuer, 46. Lieschen Kehrenbach, 47. Roland Piller, 48. Käthe Harnisch, 49. Karl Krauthäuser?, 50. ? Altwickler, 51. ? Roland?, 52. Änne Eschbach, 53. Bernd Arenz?, 54. Adolf Schierenbeck, 55. Viktor Brüll, 56. ? Burger, 57. Irmgard Gärtner, 58. Johannes Lüdenbach, 59. Leni Weingarten, 60. Betty Möres, verh. Bindhammer, 61. Gerta Broicher, verh. Bürvenich?, 62. Josef Fischer, 63. ? Schneider, 64. Paul Engeländer, 65. ? Lux?, 66. ? Knipp, 67. Kätti Niethen, 68. ? Krieger, 69. Johanna Paffrath (Gebermühle), 70. Johann Weiher und 71. ? Wolff.

Information

Quellenangabe

Lohmar in alten Zeiten, Bd. 2, S. 110,111

Autor(en)

Hans Dieter Heimig| Zuletzt angesehen: | 25.04.2024, 19:53 |

| Bisher angesehen: | 954 mal |

Querverweise

Zugehörige Dokumente

|

1924

- 1988 1924 wurde sozusagen der Grundstein gelegt für einen der ersten Industriebetriebe in Lohmar, als Johann Fischer im Keller seines Wohnahauses eine Werkstatt eröffnete. Angefangen mit Gravierarbeiten kamen später die Herstellung von Armaturen (z. B.... 1924 wurde sozusagen der Grundstein gelegt für einen der ersten Industriebetriebe in Lohmar, als Johann Fischer im Keller seines Wohnahauses eine Werkstatt eröffnete. Angefangen mit Gravierarbeiten kamen später die Herstellung von Armaturen (z. B. Post-, Telefonstecker), Produktionsmaschinen, Werkzeugen und zuletzt die Kunststoffverarbeitung hinzu. Über die Entwicklung vom Handwerk- zum Industriebetrieb berichtet Wilhelm Pape ausführlich in dem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter (Dokument).

|

Zugehörige Bilder

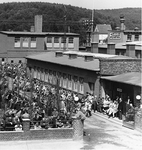

Auf dem Luftbild, das 1958 gemacht wurde, ist ein kleiner Teil der Armaturenfabrik Johann Fischer zu sehen, das Sägewerk Sauer und das ganze noch kaum bebaute Areal zwischen Waldweg und Hardt. Vorne links an der Hermann-Löns-Straße ist das Pförtnerhäuschen der Fabrik Fischer. In dem Firmengebäude auf der anderen Straßenseite war nach dem Krieg das erste Lohmarer Kino untergebracht. Daneben ist das Sägewerk Willi Sauer mit dem Wohngebäude an der Straße, das auch das Geburtshaus des Fabrikanten und Heimatforschers Bernhard Walterscheid-Müller ist, der am 21.7.1991 verstarb.

Das Haus am rechten Bildrand gehörte damals der Familie Werner und später Rolf Sieben, der es weiterverkaufte. Bei dem Neubau, der gerade errichtet wurde, handelt es sich um das Haus Rettke. Das dahinter liegende Grundstück mit dem niedrigen Gebäude, in dem sich eine Werkstatt befand gehörte Josef Dunkel. Er wohnte damals noch nicht im Korresgarten und hat später das Haus Nr. 26 (auf dem Bild nicht mehr zu sehen) gekauft und mit seiner Frau bezogen. Das Haus hatten die Eheleute Ravenstein errichtet. Sie dind nach Australien ausgewandert. Gegenüber liegen die Baracken, die bald abgerissen und durch die Villa Fischer ersetzt wurden. Heute befindet sich hier ein moderner Wohnpark. Rechts daneben die beiden Häuser Jüngling (Nr. 25 und Nr. 27). Hinter dem Kino am linken Bildrand erkennt man Im Korresgarten das Haus Klette, bei dem ein kleiner Tierpark war. Zur Zeit der Aufnahme war schon die Familie Oleschkowitz Eigentümer dieses Hauses, die einen kleinen Holzhandel führten (siehe daneben die Baracke mit dem Vorplatz. Später hat August Oleschkowitz in Donrath das Sägewerk von Peter Jakobs übernommen, das sein Sohn Walter ausgebaut hat. Neben der Baracke erkennt man das Haus von Peter Buchholz, der 1971 bei der Firma Dr. Dieter Goerrig GmbH tödlich verunglückte. Schräg darüber ist das Haus Schwertner, heute Bungart und darüber das Haus (Nr. 10) der Schwestern Gertrud und Änne Orth. Oberhalb, auf der anderen Seite des Weges „Auf der Hardt“ ist das Haus des Peter Scheidt. Das große Doppelhaus wurde in den 1930er Jahren gebaut. Links lebte die Familie Heinrich Eimermacher und rechts Heinrich Knipp mit seiner Ehefrau, „et Knepps Bäreb”. Heute wohnt hier die Familie Peter Schneider. Oben am Waldrand ist das Anwesen der Familie Goerrig (heute Deisenroth). Die Dr. Dieter Goerrig GmbH stellte dort Chemikalien für die Textilindustrie her.

In den Baracken auf dem Platz waren in der Nazi-Zeit etwa 80-100 russische Zwangsarbeiterinnen und ungefähr 20 französische Kriegsgefangene untergebracht. Die Frauen gingen jeden Morgen in Vierer-Reihen, bewacht von Lohmarer SA-Leuten, zur Fabrik Fischer und abends wieder zurück. Meist gingen sie singend mit herrlichen russischen Gesängen auf den Lippen oder eine Sängerin sang vor, und die anderen sangen im Chor nach (der Erzähler meinte, es liefe ihm jetzt noch eine Schauer den Rücken herunter, wenn er sich an diese schönen Stimmen und Gesänge erinnere). Dort stand später bis 2018 die Villa des Stephan Fischer, der, als sein Vater am 1.9.1957 mit 70 Jahren verstarb, die Leitung der Firma übernahm. Die Firma Fischer wurde 1924 mit einer kleinen Werkstatt im Keller des Wohnhauses des Graveurmeisters Johann Fischer in der Hermann-Löns-Straße gegründet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten nahm man Armaturen für die Ausrüstung von Maschinenanlagen und Poststecker ins Programm auf und damit ging es ab 1929 steil aufwärts, so dass bei entsprechender Erweiterung des Werkes 1942 schon 800 und 1945 sogar 1000 Mitarbeiter in der Armaturenfabrik beschäftigt waren (Quelle: W. Pape, LHBL Nr. 20, 2006).