Exponat-Suche

|

1911

- 1920 Fast 4000 Lichtmasten gehören der Stadt Lohmar, mehr als die Hälfte mit quecksilberhaltigen Leuchtstofflampen Die Straßenlaterne der Zukunft soll nicht nur Fahrbahnen und Wege erhellen, sie soll auch auf die Tierwelt Rücksicht nehmen und als... Fast 4000 Lichtmasten gehören der Stadt Lohmar, mehr als die Hälfte mit quecksilberhaltigen Leuchtstofflampen Die Straßenlaterne der Zukunft soll nicht nur Fahrbahnen und Wege erhellen, sie soll auch auf die Tierwelt Rücksicht nehmen und als Tankstelle für Elektroautos dienen. In Lohmar soll die intelligente, digitale Beleuchtung bald in einigen Straßen erprobt werden (siehe Dokument). Elektrisches Licht ist überall vorhanden. Das war nicht immer so. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg leuchteten in Deutschland vor allem gasbetriebene Laternen. In Lohmar wurde 1910/1911 neben einer zentralen Wasserversorgung (Brunnen, Pumpenhaus) im freien Feld im Wiesenpfad ein Aerogengaswerk gebaut. Das Gaswerk bestand aus dem Gaserzeuger mit einer stündlichen Leistung von 36 cbm und einem Gasbehälter mit einem Fassungsvermögen von150 cbm Aerogengas. Neben der Belieferung der Lohmarer Bevölkerung mit Luftgas wurde auch eine bescheidene Straßenbeleuchtung eingeführt. Das Gaswerk wurde von der Firma Aerogen GmbH betrieben und lieferte Luftgas für die 15 Straßenkandelaber, das Rathaus und einige Privathäuser. An der Hauptstraße stand in einer Entfernung von etwa 150 – 200 Meter, meist an Wegeabzweigungen, je eine Gaslaterne. Im restlichen Gebiet des Dorfes waren sie noch dürftiger aufgestellt. Der Schlossermeister Wilhelm Pape, Geburtsjahrgang etwa 1848, betreute in Lohmar das erste Gas- und Wasserwerk recht und schlecht. Im früheren Waldweg, heute Humperdinckstraße, besaß er eine kleine Schlosserei. Da er keine Vorbildung auf dem Gebiet des Wasserleitungsbaus und einer Gasversorgung besaß, musste er sich mit seinen heranwachsenden Söhnen in die neuen Gebiete einarbeiten. Neben seiner handwerklichen Tätigkeit lief er an dunklen Abenden von Gaslaterne zu Gaslaterne, ein kleines Leiterchen auf der Schulter, um jede Gaslaterne anzuzünden und sie später wieder zum Erlöschen zu bringen. Eine mühselige Arbeit für den etwas mager geratenen Wilhelm Pape. Die Verglasung war regelmäßig von Ruß und Schmutz zu befreien. Im Winter bestand zusätzlich die Aufgabe, die Steigleitungen „Eisfrei“ zu halten. Das Leuchtgas war sehr feucht und dadurch konnte es zu Eisbildungen in den Leitungen kommen. Um dies zu verhindern, wurde Spiritus, ein Alkohol, auf die Düsen der Lampen gegossen. Dieser Alkohol konnte natürlich auch anderweitig genossen werden. Aus diesem Umstand leiten sich zwei Sprichwörter bei übermäßigem Alkoholkonsum ab: „Einen auf die Lampe gegossen…“ und „Der hat alle Lampen an…“ Das gemeindliche Gaswerk hauchte nach etwa 6 - 7 Jahren seines Bestehens sein Leben wieder aus.

| |

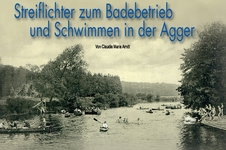

„Wie Sand am Meer“ ist ein altes Bibelzitat und eine Redewendung, die beschreibt, wenn etwas im Überfluss vorhanden ist. In Deutschland stammen Sande und Kiese aus den Ablagerungen, die Flüsse und Gletscher im Lauf von Hunderttausenden und mehr... „Wie Sand am Meer“ ist ein altes Bibelzitat und eine Redewendung, die beschreibt, wenn etwas im Überfluss vorhanden ist. In Deutschland stammen Sande und Kiese aus den Ablagerungen, die Flüsse und Gletscher im Lauf von Hunderttausenden und mehr Jahren hinterlassen haben. Doch der begehrte Rohstoff Sand wird allmählich knapp. Die Nachfrage aufgrund des anhaltenden Baubooms ist nach wie vor hoch. Für ein Einfamilienhaus benötigt man etwa 200 Tonnen Sand. In den 1920er bis 1960er Jahre wurden in Lohmar größere Sandvorkommen abgebaut. Die Sandgebiete lagen zwischen Hauptschule, Südstraße und Heide und im Dreieck Lohmar, Altenrath und Troisdorf. Peter Höndgesberg, Spitzname „Coco“, betrieb in Lohmar am Birkenweg und unterhalb von Lohmarhohn bis Ende der 1960er Jahre größere Sandgruben. Schon als Kind war er dabei, wenn sein Vater Johann mit einem Pferde-Einspänner 2 Kubikmeter Sand aus der Sandgrube an der Straße Lohmar – Altenrath unterhalb des Ziegenbergs zum Bahnhof an der Kirchstraße transportierte, um täglich 2 Eisenbahnwaggons zu beladen. Aufgrund des Baubooms nach dem Zweiten Weltkrieg, eröffnete „Coco“ seine erste Sandgrube. Anhand von Probebohrungen bis in 10 Meter Tiefe erkundete er ein lohnendes Abbaugebiet am Ende der Schmiedgasse in Richtung Birkenweg. 1948 schloss er mit der Gemeinde Lohmar einen Vertrag zur Sandausbeute. Täglich wurden 40 bis 50 Kubikmeter Sand abgebaut. 1961 war das Sandvorkommen erschöpft. Die Gemeinde verfüllte die Sandgrube mit Bauschutt und legte dort in den 1970er Jahren eine Laufbahn für den Sportbetrieb der Hauptschule an. Von 1961 bis 1969 betrieb Peter Höndgesberg unterhalb von Lohmarhohn seine zweite Sandgrube. Über Peter Höndgesberg: Einer der letzten Sandgrubenbetreiber und über die Tradition der Sandausbeute in Lohmar berichtet Wolfgang Weber in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2002, siehe Dokument

| |

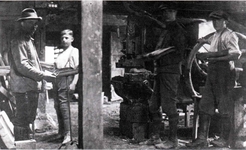

1848 hatte Johann Peter Wilhelms den Grundstein für den Betrieb mit einer kleinen Schmiede für Hufbeschlag und Wagenbau gelegt. Neben seiner Schmiede und Schlosserwerkstatt baute er 1864 ein massives Wohnhaus, in dem alle folgenden Generationen geboren wurden. Davor pflanzte er eine Linde, die heute noch steht. 1880 übernahm sein Sohn August den Betrieb und stattete ihn mit kraftgetriebenen Maschinen wie Drehbank und Bohrmaschine aus. August Wilhelms wurde der stärkste Mann im mittleren Aggertal genannt, was er bei seinem 50. Arbeitsjubiläum 1916 nochmals unter Beweis stellte und mit 64 Jahren in Gegenwart von Gratulanten wie dem Bürgermeister Schmitz aus Münchhof einen 528 Pfund schweren Amboss anhob. Bereits 1911 hatte er den Betrieb auf seinen Sohn Friederich (genannt Fritz) übertragen. Ab 1928 begann die Einzel- und Serienfertigung von Weichenverbindungsstangen für Schienenfahrzeuge und von sonstigen Schmiedestücken für Schienenfahrzeuge. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges übernahm sein Sohn Ernst Wilhelm den Handwerksbetrieb und ließ ihn im Handelsregister als Industriebetrieb eintragen. Er forcierte die Fertigung von Ersatz- und Neubauteilen für Dampflokomotiven und schuf moderne Einrichtungen für die Freiformschmiede (hier können größerer Werkstücke unter Hämmern und Schmiedepressen hergestellt werden). Das Betriebsgelände wurde um weitere 20.000 qm erweitert. Nach dem Kriegsende 1945 änderte sich die Situation. Der Bedarf an Teilen für Dampfloks ging zurück. 1956 nahm die Firma Wilhelms die Produktion von Bauteilen für Walzwerke, Bagger, Gabelstapler, etc auf. Als erster Betrieb in der Bundesrepublik Deutschland wurden Gabelzinken produziert. 1964 stiegen seine Söhne Ernst Friederich und Wolfgang in die Geschäftsleitung ein. Das Fertigungsprogramm der 1980er Jahre umfasste die spanlose und spangebende Stahlverformung zur Herstellung von Kurbelwellen, Druckplatten, Gabelzinken, Baggerzähnen, etc. Zu Beginn der 1990er Jahren änderten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse gravierend. Am 1. Oktober 1993 übernahm das englische Unternehmen MSI Mechforge LTD aus Doncaster in South Yorkshire die Firma Wilhelms. Die Produktion und die Schmiedehämmer wurden nach England verlagert. Wilhelm Pape hat die Firmen- und Familiengeschichte 2001 festgehalten, siehe Dokument.

| |

Peter Adolf Schneider (Spitzname „Struch“) lernte das Schmiedehandwerk bei seinem Vater Peter Wimar Schneider, der eine Gaststätte „Jägersruh“ (später Hubertushof, Achnitz) und eine Schmiede an der Ecke Hauptstraße/Auelsweg betrieb. Die Gebäude wurden 1998 im Zuge des Ausbaus der Straßenkreuzung abgerissen. Anfang der 1920er Jahre baute Peter Adolf ein eigenes Wohnhaus mit Schmiede an der Ecke Bachstraße/Hauptstraße. Eine seiner Hauptschmiedearbeiten war das Beschlagen von Zugpferden. 1960 gab er sein Schmiedehandwerk auf. 1976 verstarb er im Alter von 88 Jahren. Erst nach seinem Tod wurde die Schmiede abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt (Bachstraße 45), in dem seine Enkelin Irene Frings viele Jahre ein Küchenstudio betrieb. Der Schlossermeister Wilhelm Pape wurde 1846 in Lohmar geboren und übernahm mit etwa 30 Jahren die Werkstatt seines Vaters „In der Gasse“, heute Humperdinckstraße 6. Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges hatte er viel zu tun und beschäftigte neben seinen Söhnen weitere Lehrlinge. Die Hauptarbeiten waren das Anfertigen und Reparieren von Schlössern an Haus und Stalltüren. Nebenbei betreute er auch die um die Jahrhundertwende errichtete Straßenbeleuchtung mit Gaslaternen, die einzeln angezündet werden mussten. Das Gaswerk befand sich im Wiesenpfad. Seine beiden Söhne übernahmen nach dem 1. Weltkrieg die Schlosserei und eröffneten Mitte der 1920er Jahre noch dazu eine Eisenwarenhandlung im alten „Hüsers Haus“ (später Handarbeitsgeschäft Niedergesäß) an der Hauptstraße. Wegen der schlechten Wirtschaftslage gaben sie 1929 das Geschäft auf. Auch die Schlosserei wurde geschlossen. Wilhelm Pape starb 1934 im Alter von 88 Jahren.

| |

Die selten gewordene Winterlandschaft mit ergiebigen Schneefällen am 17./18. Januar 2024 nutzten viele Kinder mit Freude zum Schlittenfahren, zumal der Schulunterricht wegen „Unwetter“ (!) abgesagt worden war. An Winterfreuden der 1930er bis Anfang... Die selten gewordene Winterlandschaft mit ergiebigen Schneefällen am 17./18. Januar 2024 nutzten viele Kinder mit Freude zum Schlittenfahren, zumal der Schulunterricht wegen „Unwetter“ (!) abgesagt worden war. An Winterfreuden der 1930er bis Anfang der1970er Jahre und an die legendäre Rodelbahn „Et Hubbelsbähnche“ erinnert Gerd Streichardt in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter aus dem Jahre 2010, siehe Dokument. Die Rodelstrecke befand sich angrenzend an den Park Lohmarhöhe in der Nähe einer Gabelung zweier Waldwege, die in den Ingerberg führten. Die Strecke war nur ca. 200 m lang, hatte aber mehrere tückische Hubbel (Erdverwerfungen), die oft die Schlitten zu Bruch gehen ließen. Auch die beiden Waldwege links und rechts der Gabelung waren beliebte Rodelbahnen; die rechte war besonders lang und gefährlich und wurde deshalb „Todesbahn“ („Dudebahn“) genannt. Die Strecke oberhalb im Ingerberg diente auch als Skipiste. Hier gaben in den 1960er Jahren die Brüder Rolf und Hardy Walterscheid-Müller den Lohmarer Jungs ein paar Tipps, wie man auf Ski die Kurve kriegt. Sie brachten das Können aus ihren Skiurlauben mit. Unbeeindruckt von der Kurventechnik blieb Frank ("Männlein") Haas, der später von seinem Vater Helmut die Allianz-Vertretung in Lohmar übernahm. Er fuhr stets Schuss, meistens ohne Baumkontakt, den steilen Hang hinunter mit einer Textilbremse zum Abschluss. | |

Mit dem Kirch- und Schulweg verbinden sich in der Regel viele Kindheitserinnerungen. Unzählige Erlebnisse und Eindrücke bleiben präsent. Geht man heute durch das Ortszentrum von Lohmar in Richtung altes Kirchdorf sieht die Welt anders aus als in den... Mit dem Kirch- und Schulweg verbinden sich in der Regel viele Kindheitserinnerungen. Unzählige Erlebnisse und Eindrücke bleiben präsent. Geht man heute durch das Ortszentrum von Lohmar in Richtung altes Kirchdorf sieht die Welt anders aus als in den 1950er Jahren. Die Straßen mit den Häusern und ihren Bewohnern in den späten 1950er Jahren beschreibt Hans-Willi Höndgesberg (Jahrgang 1949), der auf der Kieselhöhe in Lohmar aufgewachsen ist, die alte Schule in der Kirchstraße besuchte und in der Kirche St. Johannes im alten Kirchdorf 1960 zur Kommunion gegangen ist, siehe Dokument. In dem Porzellangeschäft der Familie Vogt gegenüber der Kirche kaufte er mit seiner Schwester zum Muttertag die Sammeltassen. Die Heimabende mit den Pfadfindern wurden im Pfarrheim direkt neben der Kaplanei an der Kurve der Kirchstraße verbracht. Hinter dem Pfarrheim lagen die Schulgebäude aus rotem Backstein. Daran anschließend das Wohnhaus von Lehrer Bollmann, im Erdgeschoss der kleine Laden von Herrn Gogol mit Süßigkeiten und Schreibwaren. Gegenüber der Schule waren die Gärtnerei Ramme, die Stellmacherei Schmitz, das Juweliergeschäft Leonard, das Lebensmittelgeschäft Heimig und der Hutladen von Frau Gäb. Die Heimwege der Kinder von der Schule trennten sich meistens an der Hauptstraße. Auch an seinen weiteren Weg über Haupt- und Mittelstraße (Rathausstraße) erinnert sich Hans-Willi Höndgesberg genau und beschreibt die alten markanten Gebäude und die Begegnungen mit ihren Bewohnern. | |

|

Oktober 1923

Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg war die wirtschaftliche Notlage groß. Lebensmittel wurden vor allem in den städtischen Bereichen knapp. Ende Oktober 2023 spitzte sich die Situation zu. Die Kartoffelernte war in diesem Jahr besonders schlecht und... Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg war die wirtschaftliche Notlage groß. Lebensmittel wurden vor allem in den städtischen Bereichen knapp. Ende Oktober 2023 spitzte sich die Situation zu. Die Kartoffelernte war in diesem Jahr besonders schlecht und die Inflation galoppierte. Während die Wahlscheider dank eigener Gärten oder guter Beziehungen zu hiesigen Bauern, Ihren Hunger stillen konnten, traf es die Stadtbewohner von Köln schwer. In ihrer Not setzten sich die an der Bahnstrecke Köln-Overath liegenden Köln-Kalker zu Hunderten in den Zug und fuhren ins Bergische, um sich zu nehmen, was sie brauchten. Sie saßen auf den Dächern und Trittbrettern der total überfüllten Eisenbahn-Waggons. Von den Bahnhöfen Honrath und Overath schwärmten sie in Trupps von 20-50 Mann zu den Bauern bis nach Seelscheid und Much aus. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen. Die Wahlscheider Bauern standen den „Kalkern“ zunächst hilflos gegenüber. Einen gut funktionierenden Polizeiapparat gab es nicht. Die Besatzungsmacht, die sich in dem Kartoffelkrieg zurückhielt, hatte die Bildung von Polizeitruppen unterbunden. Aber mit der Zeit ergriffen die Wahlscheider Gegenmaßnahmen. Die Männer von Wahlscheid setzten sich mit Mistgabeln, Hacken usw. („de ahl Wahlen met de Kaarstip“) in Richtung Bahnhof Honrath in Bewegung, um dort die „Kalker“ abzufangen. Die Wahlscheider besetzten den Hang, der sich zur Kirche Honrath hochzieht. Die Jäger der Gemeinde waren mit ihren Flinten erschienen. Die Geschlossenheit und Kampfbereitschaft der Wahlscheider hatte die „Kalker“ so beeindruckt, daß sie sich in Honrath nicht „an Land“ wagten. Sie fuhren weiter nach Overath... Vielleicht half den bewaffneten Wahlscheidem aber auch die strategisch hervorragende geographische Lage am Hang am Honrather Bahnhof. In seinem Buch "Wie et fröhe woe, Band II" berichtet Siegfried Helser über das Geschehen, siehe Dokument | |

Die St. Franziskus Xaverius Kapelle steht in der Kapellenstraße 45 in Lohmar-Heide. 1734 ließen Bewohner von Heide ein Holzkreuz bei einer sogenannten Volksmission von Jesuitenpatres benedicieren (segnen). Das Holzkreuz wurde in Heide aufgestellt und... Die St. Franziskus Xaverius Kapelle steht in der Kapellenstraße 45 in Lohmar-Heide. 1734 ließen Bewohner von Heide ein Holzkreuz bei einer sogenannten Volksmission von Jesuitenpatres benedicieren (segnen). Das Holzkreuz wurde in Heide aufgestellt und zum Schutz mit einer kleinen Holzkapelle versehen. Auf die Bitte der Heider Bürger, in der Kappelle an den Feiertagen Messen feiern zu dürfen, entschied der Kölner Erzbischof und Kurfürst Clemens August am 31.Okt.1735, dass die Kapelle zwar verbleiben dürfe, verbot aber, darin Messen oder Andachten zu feiern. Die hölzerne Kapelle stand bis 1830. Auf Initiative des Kirchenrendanten Jakob Roth wurde von 1843 -- 1845 eine neue Kapelle gebaut. Die Steine kamen aus einem Steinbruch von Gut Umschoß und dem Tannenbachtal in Lohmarer Wald. 1862 übertrug Jakob Roth das Grundstück an die Pfarrgemeinde Birk. Seine Erben stifteten 1867 80 Reichstaler unter der Bedingung, dass die Kapelle zur Feier einer Messe gesegnet würde. Am 3. Dez. (Fest des hl. Franz Xaverius) 1868 fand die Segnung wahrscheinlich durch Pfarrer Dr Aumüller statt. Um 1900 wurde der Kapellenverein gegründet und der Anbau des Turmes mit 2 kleinen Glocken finanziert. 1975 fand eine grundlegende Renovierung der Kapelle statt. Regelmäßige Gottesdienste wurden bis in das Jahr 2006 gefeiert. Das alte Kreuz wurde 2015 restauriert und in der Kapelle aufgestellt. Die Kapelle ist in der Regel sonn- und feiertags geöffnet. Bis Ende Oktober 2023 findet in der Kapelle in Heide eine Ausstellung zum Thema Heimat statt. In einer Auslage in der Kapelle ist die Geschichte der Kapelle nachzulesen. Der 2022 verstorbene Heimatforscher Heinrich Hennekeuser hat in einer Dokumentationschrift 1985 die Kapellengeschichte ausführlich beschrieben, siehe Dokument.

| |

|

2005

- 2006 Im Frühjahr 2005 ergriffen Helmut Otto (Landhotel und Landgasthaus Naafshäuschen) und Bürgermeister Wolfgang Röger die Initiative zur Gründung einer Bürgerstiftung Lohmar. Sie trugen die Idee an Ihnen bekannte Persönlichkeiten und Unternehmen heran.... Im Frühjahr 2005 ergriffen Helmut Otto (Landhotel und Landgasthaus Naafshäuschen) und Bürgermeister Wolfgang Röger die Initiative zur Gründung einer Bürgerstiftung Lohmar. Sie trugen die Idee an Ihnen bekannte Persönlichkeiten und Unternehmen heran. Schnell fand sich ein größerer Initiativkreis zusammen. Wertvolle Hinweise kamen in dieser Phase von Norbert Lenke, einem Steuerberater aus Rösrath, der 1 Jahr zuvor die Bürgerstiftung Rösrath mitgegründet hatte. Der damalige Rösrather Bürgermeister Dieter Happ hatte den Kontakt hergestellt. Es wurde sehr schnell deutlich, dass eine Bürgerstiftung ein möglichst hohes Stiftungskapital benötigt, um genügend Erträge für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung zu haben. Daher wurde entschieden, einen einmaligen Mindestbeitrag von 5.000 € für Stifterinnen und Stifter festzulegen. Weiterhin war man sich einig, die Bürgerstiftung frei von parteipolitischen Interessen zu halten. Innerhalb weniger Monate fanden sich 24 Gründungsmitglieder, die für die Startphase der Bürgerstiftung ein hervorragendes Stammkapital von 175.000 € (zum Vergleich: Startkapital Rösrath 55.000 €) zusammenbrachten. Die steuerliche Beratung und Betreuung übernahm ehrenamtlich der aus Lohmar stammende Wirtschaftsprüfer Joachim Weyer. Weniger hilfreich war in dieser Zeit ein politischer Antrag der Fraktion Soziale Demokraten zum Thema Bürgerstiftung. Die Fraktion hatte sich neu aus Gaby Trapp-Fischer und Stefan Müller gebildet, nachdem beide aus der SPD ausgetreten waren. Die übrigen Ratsmitglieder unterstützen jedoch die eingeschlagene Linie, die Initiative frei von politischen Beschlüssen und Einflussnahmen zu halten (siehe Dokument). Die Gründung der Bürgerstiftung Lohmar wurde am 1. Mai 2006 auf Schloss Auel gefeiert. Der damalige Innenminister Ingo Wolf weilte an diesem Tag mit seiner Frau bei der Feier zur Wiedereröffnung von Schloss Auel nach umfangreichen Sanierungsarbeiten und nahm gerne die spontane Einladung zur Gründungsfeier der Bürgerstiftung Lohmar wahr.

| |

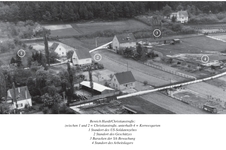

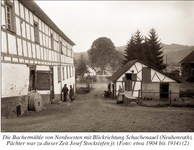

Im Oktober 2010 wurde das brandenburgische Feldheim zum ersten energieautarken Ort Deutschlands gekürt. Daran gemessen war Wahlscheid seiner Zeit weit voraus. Nach erfolgreichen Verhandlungen der Gemeinde Wahlscheid mit dem Landrat des Siegkreises... Im Oktober 2010 wurde das brandenburgische Feldheim zum ersten energieautarken Ort Deutschlands gekürt. Daran gemessen war Wahlscheid seiner Zeit weit voraus. Nach erfolgreichen Verhandlungen der Gemeinde Wahlscheid mit dem Landrat des Siegkreises und dem Elektrizitätswerk Berggeist wurde 1924 die Wahlscheider Elektizitäts GmbH gegründet, die in der Bachermühle ein wassergetriebenes Elektrizitätswerk baute, am 1. Oktober 1924 den Betrieb aufnahm und die Häuser der Bürgermeisterei Wahlscheid mit Strom versorgte. Das Gesellschaftskapital von 108.000 RM setzte sich zusammen aus Gemeinde Wahlscheid 40.000 RM, Freiherr LA Valette 9.000 RM und Einlagen Bürger 59.000 RM. Die Bachermühle - eine Wassermühle - war im Besitz von Otto Freiherr von LA Valette de St. George. Er hatte der Gemeinde angeboten, sie für 50 Jahre zu pachten. Das Wasser für den Mühlenbetrieb kam aus der Agger aus einem Abzweig der angeströmten Fläche des Honsbacher Wehres. Im Dezember 1940 wurde bei einem Hochwasser ein Drittel der Wehrmauer des Stauwehrs unterhalb von Naafshäuschen weggerissen, so dass kaum noch Wasser in den Mühlengraben zur Stromerzeugung gelangte. Der Wiederaufbau des Stauwehrs stellte die Rentabilität des Elektrizitätswerks in Frage. Auf einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung wurde am 6.11.1942 der Verkauf an das RWE beschlossen. Die Gesellschafter wurden ausbezahlt und Wahlscheid hatte keinen Einfluss mehr auf die Stromversorgung. Das Betriebsgebäude wurde teilweise abgerissen. Bachermühle blieb für das RWE ein bedeutender Strom-Verteilungspunkt. Der 2022 verstorbene Realschullehrer und Heimatkundler Hans Warning hat die Geschichte der Wahlscheider Stromversorgung umfassend beschrieben, siehe Dokument. Ausführlich geht er auf die handelnden Persönlichkeiten der damaligen Zeit ein. Er beschreibt u.a. die Auseinandersetzung zwischen dem Freiherrn von LA Valette und dem Bürgermeister Max Koch und dem Beigeordneten Walter Lemmer, die darin eskalierte, dass der Freiherr 1933 eine Anzeige wegen öffentlicher Beleidigung beim Oberstaatsanwalt des Landgerichts Bonn einreichte.

| |

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine erschütterte 2021 die Rahmenbedingungen der Energieversorung in Deutschland und der EU, die abhängig waren von russischen Energieimporten wie Erdgas, Öl und Kohle. 2022 explodierten die Strompreise. Im Jahr... Der russische Angriffskrieg in der Ukraine erschütterte 2021 die Rahmenbedingungen der Energieversorung in Deutschland und der EU, die abhängig waren von russischen Energieimporten wie Erdgas, Öl und Kohle. 2022 explodierten die Strompreise. Im Jahr 2023 rückte die Stromversorgung unter dem Aspekt des Klimaschutzes wieder in den Focus. Sie soll auf dem Weg zur Klimaneutralität einen wichtigen Beitrag leisten. Dabei ist es gerade mal gut 100 Jahre her, dass das elektrische Licht Einzug hielt in das damalige Amt Lohmar. Noch zu Zeiten des Ersten Weltkrieges brannten in den Haushalten Petroleumlampen zur Beleuchtung. Die Laternen der wichtigsten Straßen in Lohmar sowie das Rathaus und einige Privathäuser wurden mit Leuchtgas versorgt, das durch Kohlevergasung von der Firma Aerogen GmbH in Lohmar erzeugt wurde. Erst am 1. März 1922 beschloss der Gemeinderat in Lohmar sich dem Elektrizitätswerk (EW) Berggeist, dessen Aktienmehrheit dem RWE gehörte, anzuschließen. Zuvor war die Versorgung durch ein Elektrizitätswerk auf Lohmarer Stadtgebiet im Wiesenpfad gescheitert. Die übrigen 5 Gemeinden des Amtes Lohmar Altenrath, Breidt, Halberg, Inger und Scheiderhöhe waren schon Monate zuvor an das Schaltnetz des EW Berggeist angeschlossen worden, da sie sich bereits vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges für den Anschluss an Berggeist ausgesprochen hatten. Der 2022 verstorbene Realschullehrer und Heimatforscher Hans Warning hat die Geschichte der Stromversorgung in Lohmar und den Amtsgemeinden recherchiert, siehe Dokument.

| |

Der Heimatverein Birk blickt auf eine über hundertjährige Vereinsgeschichte zurück (Gründungsjahr 1920). Drei Jahrzehnte (1984 – 2014) führte Dr. Jörn Hansen als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Er verstarb im Alter von 83 Jahren am 14. Juni... Der Heimatverein Birk blickt auf eine über hundertjährige Vereinsgeschichte zurück (Gründungsjahr 1920). Drei Jahrzehnte (1984 – 2014) führte Dr. Jörn Hansen als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Er verstarb im Alter von 83 Jahren am 14. Juni 2023. 36 Jahre lang hat der Verein in 24 Chronikbänden die Geschehnisse von 1979 – 2014 mit Berichten und Bildern festgehalten. Sie beginnen mit der Neujahrswanderung 1979 im Band 1 und enden mit dem Hinweis auf das 1. Boule-Turnier im Birker Dreieck im Band 24. In diese Zeit fallen das Algerter Dorffest mit der Einweihung des Algerter Kreuzes 1989, das 75jährige Vereinsjubiläum 1995, die Einweihung des Schwibbogens am Eppendorfplatz 2003 und die Feier zu 700 Jahre Birk 2010. Dr. Jörn Hansen hat 2016 in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter eine Übersicht über interessante und bemerkenswerte Ereignisse zusammengestellt, siehe Dokument.

| |

|

1914

- 2023 Am 14.Juli 2023 fand der Spatenstich für den neuen Modepark Röther in der Raiffeisenstraße 13 statt. Hier entsteht bis Ende 2024 ein Modehaus mit einer Verkaufsfläche von 5600 qm über 2 Etagen. Reiner Sieben verfolgte als alter Firmenchef der Firma... Am 14.Juli 2023 fand der Spatenstich für den neuen Modepark Röther in der Raiffeisenstraße 13 statt. Hier entsteht bis Ende 2024 ein Modehaus mit einer Verkaufsfläche von 5600 qm über 2 Etagen. Reiner Sieben verfolgte als alter Firmenchef der Firma Kümpel das Geschehen mit gemischten Gefühlen. Bis zum Verkauf im Jahr 2016 an Röther stand das Areal im Eigentum der Familie Kümpel-Sieben. Hier war der Sitz der Firma Kümpel über 3 Generationen. Die Ursprünge gehen zurück auf Peter Kümpel II, der 1914 das alte Fähr- und Forsthaus „Zur Alten Fähre“ in Lohmar gekauft hatte und dort auch eine Tischlerei betrieb. Er erkannte schon früh die große Zukunft des Kunststoffs und nutzte ihn für den Innenausbau. 1939 gründeten Peter Kümpel II und sein Sohn Peter Kümpel III den Kunststoffverarbeitungsbetrieb „Peter Kümpel & Sohn, Kunststoffverarbeitung und Erzeugnisse aus Plexiglas“. 1978 wurde die Einzelfirma in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt und nach dem Tod von Peter Kümpel III im Jahr 1989 übernahm sein Schwiegersohn Reiner Sieben die Firmenleitung. Heute ist Geschäftsführer und Firmeninhaber sein Sohn Frank Sieben, der 1996 die Firma „Kümpel- Kunststoff-Verarbeitungswerk-GmbH“ gründete, in der die Firma „Peter Kümpel & Sohn KG“ verankert ist. Die Grundstücke für den ehemaligen Firmensitz waren von 1958 bis Mitte der 1970er Jahre gekauft worden. 1972 wurde das Verwaltungsgebäude an der Raiffeisenstraße bezogen. Die betrieblichen Zwänge für einen Neubau der Betriebsgebäude wurden über die Jahre immer größer. 2013 hatte man sich selbst um Grundstückskäufer bemüht, um die Umsiedlung auf eine neues Gewerbegrundstück zu finanzieren. Die Projektentwicklungs GmbH „INWO Bau“ aus Baden-Württemberg machte ein Angebot und wollte hier ein Einkaufsmeile mit einigen Filialisten errichten. Parallel dazu hatte Michael Röther, ebenfalls aus Baden- Württemberg, der Stadt gegenüber sein Interesse erklärt, ein Modehaus zu errichten. Er war von Klaudia Herrmann - Projektentwicklerin der Lohmarer Höfe – auf den Standort aufmerksam gemacht worden. Die Stadt entschied sich für den Modepark und stellte der Firma Kümpel eine neue Gewerbefläche an der Raiffeisensstraße zur Verfügung. 2018 siedelte die Firma in das neue Betriebsgebäude um. Wilhelm Pape hat die Firmen- und Familiengeschichte "Kümpel" in einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten, siehe Dokument.

| |

Die Burg aus dem 11. Jahrhundert ist dicht am Kirchturm gebaut, nur ein schmaler Gang trennt beide, über den in früheren Zeiten eine Verbindungsbrücke zwischen dem oberen Stockwerk der Burg und dem Inneren der Kirche, die im 12. Jahrhundert erbaut... Die Burg aus dem 11. Jahrhundert ist dicht am Kirchturm gebaut, nur ein schmaler Gang trennt beide, über den in früheren Zeiten eine Verbindungsbrücke zwischen dem oberen Stockwerk der Burg und dem Inneren der Kirche, die im 12. Jahrhundert erbaut worden ist, führte. Der romanische Kirchturm hat, da die Burg einen besonderen Bergfried nicht besaß, für Verteidigungszwecke dienen müssen. Nach alter Überlieferung soll vom Burgkeller aus ein Fluchttunnel nach Schloss Auel geführt haben. Im Jahre 1117 wird der Rittersitz erstmals urkundlich erwähnt. Auch in Honrath war die Reformationszeit eine bewegte Zeit. Pfarrer Peter Lemmer verteidigte anfangs des 17. Jahrhunderts trotz Vertreibung und Kerkerhaft unerschrocken seinen evangelischen Glauben. Das in den 80er Jahren gebaute Gemeindezentrum heißt „Peter-Lemmer-Haus“. Heute ist die Kirche wegen ihrer Akustik über die Grenzen hinweg bekannt als Veranstaltungsort für klassische Musik. Die Postkarte zeigt die Burg Honrath in den 30er Jahren. | |

|

1942

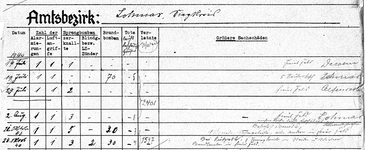

- 1948 Die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre hat der katholische Pfarrer (1938 – 1960) Wilhelm Offergeld wie ein Tagebuch in der "Chronik der Pfarre Lohmar“ niedergeschrieben. Die Lohmarer Bevölkerung hat nicht nur durch die Kriegsereignisse sehr... Die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre hat der katholische Pfarrer (1938 – 1960) Wilhelm Offergeld wie ein Tagebuch in der "Chronik der Pfarre Lohmar“ niedergeschrieben. Die Lohmarer Bevölkerung hat nicht nur durch die Kriegsereignisse sehr gelitten, sondern war in den ersten Nachkriegsjahren Flüchtlingsströmen, Hochwasserkatastrophen und auch Plünderungen und Raubzügen marodierender Zwangsarbeiter ausgesetzt, bis sich 1948 die Lage beruhigte. Neben dem Bericht aus der Pfarrchronik, sind Kriegserlebnisse in Donrath nachzulesen, siehe Dokument.

| |

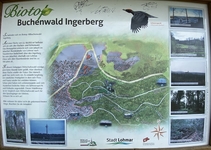

Der Ingerberg liegt im Nordwesten des Lohmarer Waldes auf dem Höhenrücken zwischen dem Jabach- und Auelsbachtal. Auf einer Fläche von 6,6 ha hat die Stadt Lohmar 2008 hier eine Naturwaldzelle ausgewiesen. Sie besteht aus einem Eichen- und Buchenwald... Der Ingerberg liegt im Nordwesten des Lohmarer Waldes auf dem Höhenrücken zwischen dem Jabach- und Auelsbachtal. Auf einer Fläche von 6,6 ha hat die Stadt Lohmar 2008 hier eine Naturwaldzelle ausgewiesen. Sie besteht aus einem Eichen- und Buchenwald mit bis zu 200 Jahre alten Bäumen. Die Buchen- und Eichenwaldbestände wurden aus der Bewirtschaftung herausgenommen, der Wald sollte sich selbst überlassen bleiben. Auf großen Informationstafeln des Heimatvereins Lohmar an den beiden Ingerbergs-Wanderwegen ist Wissenswertes nachzulesen. Nach Plänen aus 2022 will die Stadt Lohmar aufgrund eines Antrages der Koalition aus Grünen, SPD und UWG hier einen Bewegungs- und Erlebnispfad anlegen mit Sportgeräten finanziert aus den Mitteln des Projektes „Moderne Sportstätten“ des Landessportbundes. Mit viel Aufwand und Energie haben die Lohmarer Heimatforscher Bernhard Walterscheid-Müller und Johannes Heinrich Kliesen die geschichtliche Entwicklung des Ingerbergs untersucht und dabei Marksteine der Lohmarer Siedlungsgeschichte entdeckt. Nach dem Aufstieg über den Forstweg am Ende der Buchbitze erreicht man ca. 200 Meter nach der Wegegabelung in Richtung Algert/Inger den Standort des ehemaligen Ingerbergshofes. Bei Ausgrabungen im Jahr 1980 wurden hier eine Menge Reste aus Stein und Holz und Keramikscherben gefunden, die ins 10. Jahrhundert zurückreichen. Um 1500 wird der Ingerbergshof erstmalig schriftlich erwähnt, nach 1790 findet sich der Name nicht wieder. Warum der Hof spätestens um 1800 von seinen Bewohnern aufgegeben wurde, ist ungeklärt. Etwa gleichzeitig mit der Siedlung Ingerbergshof stand am Fuße des Ingerbergs im Auelsbachtal ein Schleifkotten (kleine Hütte), wo das Werkzeug (Rindenritzeisen, Schälmesser, etc.) von Wald- und Loharbeitern geschliffen wurde. Die Lohrinde wurde zum Gerben von Tierfellen geschält. Die Lohe ist ein aus der Rinde junger Eichen gewonnener Extrakt, der für die Zurichtung von Tierfellen zu Leder verwendet wurde.

| |

Ein ökololgisch bedeutsames Projekt präsentierte der Landesbetrieb Wald und Holz NRW zusammen mit dem Lions Club Siegburg, dem Heimatverein Lohmar und der Fischzucht A. Pilgram GmbH am 19.042023 der Presse. Initiiert hatte das Naturschutzprojekt der... Ein ökololgisch bedeutsames Projekt präsentierte der Landesbetrieb Wald und Holz NRW zusammen mit dem Lions Club Siegburg, dem Heimatverein Lohmar und der Fischzucht A. Pilgram GmbH am 19.042023 der Presse. Initiiert hatte das Naturschutzprojekt der ehemalige Leiter des Kreisgesundheitsamtes und Mitglied des Lions Club Erich Klemme. Über seine früheren beruflichen Kontakte zum Vorstandsmitglied des Heimatvereins Wolfgang Röger hatte er den Heimatverein für eine Kooperation gewonnen. Auszug aus der Presseeinladung des Forstamtsleiters Stephan Schütte:: "....der Lohmarer Wald ist bekannt durch seine historischen Teiche, die im Mittelalter von der Abtei Siegburg zur Versorgung mit frischem Fisch angelegt wurden. Heute befindet sich der Lohmarer Wald im Besitz der Landesforstverwaltung NRW, die sich gemeinsam mit dem Fischereibetrieb Pilgram um den Erhalt der historischen Teichanlagen kümmert. In der Nachbarschaft der Teiche gibt es wertvolle Heidemoorrelikte, so auch in der Nähe der sog. 12-Apostel-Teiche. Vor über 150 Jahren wurde durch die damalige preußische Forstverwaltung die Heidemoore durch die Anlage von Gräben entwässert, um auch hier Waldbestände anzulegen. Aus heutiger Perspektive war dies damals ein Fehler, denn Heidemoore sind auf Grund der hohen biologischen Vielfalt ein seltener und unbedingt zu schützender Lebensraum. Im vergangenen Sommer konnten ein kleines Heidemoor in der Nähe der 12-Apostel-Teiche durch eine Spende des Lionsclubs Siegburg in Höhe von 5600 € mittels Verschließung der Gräben durch einen „Tonpfropfen“ wieder renaturiert werden. Jetzt nach dem Winterhalbjahr wird der Erfolg dieser Maßnahme sichtbar. Durch die Anhebung des Wasserstandes kann sich dort jetzt die noch relikthaft vorhandenen Heidemoor wieder gut entwickeln und so als ein wertvoller Lebensraum für seltene Pflanzen (Gagelstrauch, Königsfarn, Sonnentau, Moorlilie, eiförmige Sumpfbinse, Sumpf-Johanniskraut, gewöhnlicher Pillenfarn) und Tiere (Ringelnatter, Libellen) gesichert werden. Zusätzlich dient diese Wiedervernässung dem Klima- und Hochwasserschutz. Zum einen speichern Moore bei Ihrem Wachstum viel CO2, zum andern saugen die Moose bei Starkregenereignissen wie ein Schwamm das Wasser auf und geben es dann langsam wieder ab. Dadurch werden Hochwasserspitzen abgepuffert..." Es ist zu wünschen, dass dieses erfolgreiche Projekt sich fortführt in dem Projekt "Teichlandschaft Lohmarer Wald" des Strukturförderprogramms des Landes "Regionale 2025 Bergisches Land" . Projekträger ist die Stadt Lohmar. Der Presseartikel des Generalanzeigers vom 25.04.23 und die Beschreibung der Intinitative "Trittsteine" von Erich Klemme sind in dem Dokument nachzulesen.

| |

Sein Bruder Joseph hatte eine Hauslehrerstelle in Schloss Auel beim Freiherren Philipp de La Valette St George und übernahm die Verantwortung für die Erziehung und Schulbildung, nachdem ihre Mutter früh (1828) verstorben war. Johann Gregor wohnte im Gasthaus Lindenberg in der Hunschaft Höhe (Oberstehöhe) und ging in Neuhonrath zur Schule. Er fiel schnell durch seine Flinkheit und seinen gesunden Geist auf. Der damalige Lehrer Weeg in Neuhonrath, der neben dem Schulamt auch den Küsterdienst nebenan in der katholischen Kirche verrichtete, nutzte die Fähigkeiten und förderte den Jungen. Von Höhe zog Johann Gregor um in das Gut Rosauel, das zur Herrschaft Auel gehörte. Hier fühlte er sich sehr wohl. Schwerer fiel ihm das Einleben, als er nach Schloss Auel zu seinem Bruder umziehen musste. Besonders die Eingewöhnung an die strengen Tischsitten machten ihm Probleme. Seine nächste Station war danach der Umzug in das Schulhaus Neuhonrath, als sein Bruder zum Nachfolger des ausgeschieden Lehrers Weeg an die katholische Volksschule Neuhonrath berufen wurde. Hier wurde er schon zur Unterrichtung kleinerer und größerer Mitschüler eingesetzt. 1837 - 1838 besuchte er in Lohmar die Präparandenschule. Hier wurden junge Männer auf die Aufnahme in ein Lehrerseminar vorbereitet. Er wohnte bei dem Dorfschullehrer Johann Klein im Schulhaus, dass gleichzeitig Wohnung des Lehrers war. Ende 1838 trat Johann Gregor eine Unterlehrerstelle an der katholischen Mädchenschule in Elberfeld an. Seine soziale und karitative Einstellung zeigte Johann Gregor als er in Neuhonrath den „Armen-Kranken-Verein“ gründete. In Elberfeld war er Gründer und Initiator vieler sozialer Einrichtungen, von denen das bedeutenste Werk der „Elberfelder Gesellenverein“ war, aus dem das Kolpingwerk entstanden ist. Der 2022 verstorbene Lohmarer Realschullehrer und Heimatforscher Hans Warning hat den Aufenthalt von Johann Gregor Breuer in Lohmar beschrieben mit interessanten Einblicken in das damalige gesellschaftliche Leben, siehe Dokument.

| |

|

12. März 2023

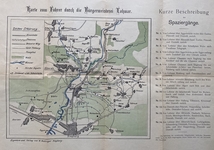

Zu einer sonntäglichen Wanderung entlang der Agger und durch die Wahner Heide hatte das Vorstandsmitglied des Heimatvereins Lohmar Wolfgang Weber eingeladen. Die Nachfrage war so groß, dass nicht alle Teilnehmerwünsche erfüllt werden konnten.... Zu einer sonntäglichen Wanderung entlang der Agger und durch die Wahner Heide hatte das Vorstandsmitglied des Heimatvereins Lohmar Wolfgang Weber eingeladen. Die Nachfrage war so groß, dass nicht alle Teilnehmerwünsche erfüllt werden konnten. Schließlich trafen sich 35 Wanderer am Startpunkt an der Gaststätte „Zur alten Fähre“ an der Aggerbrücke nach Altenrath, in der Nähe der alten Aggerfurt durch die die Agger überquert wurde, bevor es eine Brücke gab. Die Wanderung führte entlang der Agger in Richtung Troisdorf bis zum Gedenkkreuz an die drei ermordeten Lohmarer kurz nach dem 2. Weltkrieg. Von dort ging es zum Aufstieg auf den Güldenberg (Höhe 110 m) zur Ringwallanlage aus der Eisenzeit. Sie wurde 1936 bei Ausgrabungen entdeckt und ist als Bodendenkmal geschützt. Auf dem weiteren Weg lagen die naturkundlichen Highlights mit dem Kronenweiher und dem Fliegenbergmohr, ehemalige Moore, die sich allmählich wieder zurückbilden. Entlang des Waldrandes ging es weiter in Richtung Aggeraue. Der (Wahner) Heidecharakter mit den offenen sandigen Flächen war deutlich zu erkennen. An dem Heiligenhäuschen der Familie Engels unter den drei Rotbuchen wurde Rast einlegt. Der nächste Halt war in der Aggeraue an einer Stelle, wo eindrucksvoll verfolgt werden konnte, wie die Agger sich ihr Bett gräbt und mäandriert, wenn man sie ihrer Natur überlässt. Nach Überquerung der Aggerbrücke in Siegburg/Troisdorf und einem Zwischenstopp auf dem Gelände des Kanu Club Delphin Siegburg mit freundlicher Bewirtung durch Guido Trompetter („Beim Guido“) ging es zurück entlang der Agger in Richtung Lohmar. Die Ruine Ulrather Hof, das Denkmal "Förster Kleinschmidt", die Widdauer Wiesen, der Widdauer Hof und die Restfundamente des von Engländern errichteten Barackenlagers in der Besatzungszeit nach dem 1. Weltkrieg waren Wegbegleiter und eindrucksvolle geschichtsträchtige Monumente. Am Ziel an der Burg Lohmar waren zwar alle von der über 4stündigen Wanderung geschafft, aber hellauf begeistert von den Eindrücken und Informationen. Mit einem herzlichen Applaus für den Organisator und Wanderführer Wolfgang Weber vom Heimatverein Lohmar endete die Tour. AusführlichenWander-Tour-Beschreibung, siehe Dokument. | |

|

2002

- 2003 In den Jahren 2002/03 wurde das Brückenbauwerk als Teil der Ortsumgehung Lohmar errichtet. Es verbindet die damals neu geschaffene Anschlussstelle Lohmar Nord an der Donrather Kreuzung mit der Autobahn A 3. Die Umgehung führt ca. 3 km über die... In den Jahren 2002/03 wurde das Brückenbauwerk als Teil der Ortsumgehung Lohmar errichtet. Es verbindet die damals neu geschaffene Anschlussstelle Lohmar Nord an der Donrather Kreuzung mit der Autobahn A 3. Die Umgehung führt ca. 3 km über die Autobahn bis zur alten Anschlussstelle zwischen Lohmar und Siegburg auf die Bundesstraße B 484. Die neue Brücke war erforderlich, weil aus Richtung Norden der Verkehr die Autobahn in einer Linkskurve überfahren muss. Die Brücke wurde in einem Stück aus Spannbeton von der Firma von der Wettern aus Köln errichtet. Sie hat nur eine Fahrspur und ist ca. 160 m lang. Die Baukosten beliefen sich auf rund 3 Millionen Euro. Jürgen Morich hat in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter die Bauphase beschrieben und in eindrucksvollen Bildern festgehalten, siehe Dokument.

| |

|

1666

- 1958 Der Backeshof wird bereits 1666 in der Erbhuldigungsliste urkundlich erwähnt und lag in der Flur und Gewannebezeichnung „Backesgarten“. Sie gehörte neben dem Griesberg (heute Kieselhöhe), dem Vogtshof, dem Linden- und Schmitthof sowie der Mühle zum... Der Backeshof wird bereits 1666 in der Erbhuldigungsliste urkundlich erwähnt und lag in der Flur und Gewannebezeichnung „Backesgarten“. Sie gehörte neben dem Griesberg (heute Kieselhöhe), dem Vogtshof, dem Linden- und Schmitthof sowie der Mühle zum Oberdorf. Mitte des 19. Jahrhunderts teilte sich die Ortsbesiedlung in Lohmar in das Kirchdorf, das Unterdorf und das Oberdorf. Das Haus- und Hofgrundstück befand sich auf den Parzellen 372 und 371, heute Bachstraße 6. Die Hofanlage ist ursprünglich ein landwirtschaftliches Anwesen des 17.-18. Jahrhunderts gewesen. 1836 erscheint urkundlich der Gastwirt Nikolaus Weingarten in Lohmar. Er ist in der Ur-Flurkarte von 1823 im Backesgarten als Eigentümer des Flurstücks 372 eingetragen. 1846 ist Johann Weingarten Wirt und Barriereempfänger, d.h. er hatte entweder von der Rheinprovinzialverwaltung oder der Gemeinde die Erlaubnis zur Chausseegelderhebung für die Finanzierung und Unterhaltung der neuen Straße von Beuel über Siegburg nach Overath (Chausseebau um 1845) erhalten. 1895 wurde der Hof mit Gaststube an Wilhelm Lehr verkauft. Er ließ keine Gelegenheit aus, weiteres Kulturland um seinen Hof und auch weiter abgelegene Gemarkungsteile zu kaufen. 1900 hatte er einen Besitz von 4 Hektar 24 AR und 52 Meter. Trotzdem reichten die Ackerlandflächen nicht aus für eine Vollbauernstelle. Wilhelm Lehr war nicht nur Ackerer, sondern auch Holzschneider und Fährmann an der Agger. Er verstarb 1906. Die Geschichte um den Backeshof hat Lothar Faßbender ausführlich in einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter beschrieben, siehe Dokument. Er bietet interessante Erkenntnisse über die ersten Siedlungsansätze des Areals wischen der heutigen Rathausstraße, Bachstraße, Poststraße und Hauptstraße. Es wird deutlich, dass die historische Kulturlandschaft mit dem vorherrschenden kleinbäuerlichen Landbesitz, wie auch anderswo im Dorf, relativ schnell zerstört worden ist.

| |

|

26. Oktober 2019

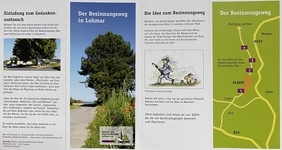

Am 26.10.2019 wurde mit zahlreichen Gästen am Algerter Arma-Christi-Kreuz der Besinnungsweg eröffnet. Hier steht die erste von vier Tafeln, die entlang des alten Pilgerweges in Richtung Ingerberg/Lohmar den Wanderern Denkanstöße geben sollen. Der... Am 26.10.2019 wurde mit zahlreichen Gästen am Algerter Arma-Christi-Kreuz der Besinnungsweg eröffnet. Hier steht die erste von vier Tafeln, die entlang des alten Pilgerweges in Richtung Ingerberg/Lohmar den Wanderern Denkanstöße geben sollen. Der ehemalige Apoptheker Dr. Johannes Bolten hatte die Idee, die er mit dem ehemaligen HGV- Vorsitzenden Gerd Streichardt und dem Heimatverein Lohmar umsetzte. Die Tafeln enthalten Texte zu den klassischen Tugenden Gerechtigkeit, Maßhalten, Mut und Weisheit und deren Gegenteil Ungerechtigkeit, Größenwahn, Feigheit und Torheit. Sie knüpfen an die griechischen Philosophen Platon und Sokrates an. Die Lohmarer Glaskünstlerin und Buchautorin Brigitte Simon hat ihre Gedanken auf dem Besinnungsweg in einem Buch beschrieben, siehe Dokument. | |

|

1800

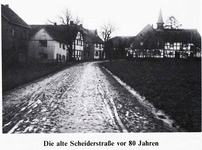

- 2023 Lohmar-Scheiderhöhe, Scheiderhöher Str. 44/46 Die in der Denkmalliste der Stadt Lohmar aufgeführte „Fachwerkhofanlage“ wurde um 1800 erbaut. Zwischen 1849 und 1900 wurde das Gebäude als Schule und Wohnung für die Lehrer mit ihrer Familie genutzt.... Lohmar-Scheiderhöhe, Scheiderhöher Str. 44/46 Die in der Denkmalliste der Stadt Lohmar aufgeführte „Fachwerkhofanlage“ wurde um 1800 erbaut. Zwischen 1849 und 1900 wurde das Gebäude als Schule und Wohnung für die Lehrer mit ihrer Familie genutzt. Das mietfreie Wohnen war Teil des Gehalts. Um 1900 wurde aus Platzbedarf ein neues Schulgebäude nebenan errichtet (jetziger Kindergarten). Bis Mitte der 50er Jahre wohnten verschiedene Lehrer mit ihren Familien im dem Haus. Nach Schließung der Schule in Scheiderhöhe wurde das Haus von der Gemeinde an die Familien Mester vermietet, die das Haus 1979 kauften. Seit 2010 sind Martina und Horst Furk die Besitzer. Mehrfach sollte das Haus wegen der geplanten Straßenverbreiterung abgerissen werden. Dies konnte durch den Rhein-Sieg Kreis und dem Landeskonservator verhindert werden, als Kompromiss wurde die Eingangstreppe demontiert. In den Räumlichkeiten befindet sich nun ein Atelier für Malerei und Schmuckdesign von Martina Furk. Weitere Künstlerinnen nutzen die oberen Räume als Atelier. In direkter Nähe des Fachwerkhauses befindet sich die Kunsthalle des Vereines „LohmART“ (alte Gymnastikhalle der Schule). Hierdurch ist der Standort zu einem Treffpunkt der bildenden Kunst geworden. Cronik: 1825 Bewohner Anton Steinbach (Parzelle 119, spätere Schule) 1848 Der Rat kauft das Haus von Daniel Miesenbach (Gerber und Gastwirt) für 2195 Reichsmark 1849 Lehrer Peter Becher nimmt den Schulbetrieb auf (nach Umbauarbeiten und Komplettierung der Inneneinrichtung, jetzt Haus-Nr. 6) 1864 Gemeinde Scheiderhöhe mit 846 Einwohner bevölkerungsreichstes Amt in Lohmar 1874 Anbau für weiteres Klassenzimmer für 7.600 Mark 1877 Lehrer und Küster bewohnen das Schulhaus, der Lehrer Peter Becher verstarb mit 57 Jahren nach 33 jähriger Tätigkeit 1877 Herr Wilhelm Stolzen für 1 Jahr Lehrer, Gehalt 62,50 Mark plus freiem Wohnen 1879 Wilhelm Bitzer wird Lehrer, 3 jährige Probefrist, Jahresgehalt 1.050 Mark und freies Wohnen und Nutzung Garten und Stallung 1894 Wilhelm Bitzen wegen Fehlverhalten suspendiert 1894 Nachfolger Baltasar Josef Heinzen nahm sich am 5 Juli 1895 das Leben 1895 24. Juli öffentliche Anzeige für neue Lehrerstelle 1895 Neuer Lehrer Johann Mungen bezieht Lehrerwohnung mit Familie 1948-1953 Familie Breuer bewohnen das Haus als Lehrerfamilie. Herr Breuer gibt auch Musikunterricht in Klavier und Gitarre im Haus. 1969 Die Gemeinde Lohmar will im Zuge der geplanten Straßenverbreiterung das Haus abreißen 1974 wieder geplanter Abriss. Der Rhein-Sieg Kreis und der Landeskonservator verhindert den Abriss. Als Kompromiss wurde die Eingangstreppe demontiert. 1979 Die Gemeinde Lohmar verkauft das Fachwerkhause für 50.658 DM 2010 Kauf des Fachwerkhauses durch Martina und Horst Furk und Eröffnung eines Ateliers für Malerei und Schmuckdesign

| |

|

1804

- 1968 Die Schule in Scheiderhöhe blickt auf eine 164 Jahre lange wechselvolle Schulgeschichte zurück, siehe Dokument. Die Schule in Scheiderhöhe blickt auf eine 164 Jahre lange wechselvolle Schulgeschichte zurück, siehe Dokument. In der Freiheit Scheiderhöhe lebten wohlhabende Adelsfamilien, Gutsherrn und Lehensmänner, deren Kinder teilweise überregionale höhere Schulen besuchten. Anfang des 19. Jahrhunderts waren von 142 Anwesen 36 größere Höfe, welche je einen steuerbaren Jahresreinertrag zwischen 5 bis 27 Reichstalern nachwiesen. Der Schulvorstand von Scheiderhöhe beauftragte erst am 20. Juli 1817 Paul Grames zu Kirchscheid und Anton Arends vom Hammersch mit dem Kauf des Hauses Nr. 1 vom Ackersmann Anton Steinbach. Der Kaufpreis betrug 2560 Franc. In diesem Schul- und Rektoratshaus fand 31 Jahre lang Unterricht für die Kinder der weitgestreuten Gemeinde statt. In den vergleichbaren Gebieten (Höfe und Lehensgüter) um Honrath, Schlehecken, Inger oder Birk legte man Wert auf bessere Ausbildung und finanzierte erforderliche Schulhäuser. Scheiderhöhe besaß als einzige „nur“ eine Rektorats- oder Vikarieschule. Schließlich fasste der Gemeinderat am 1. März 1848 den Beschluss, die Schule von der Vikarie zu trennen und entschied sich, das Anwesen des Gerbers und Gastwirts Daniel Meisenbach (Parzellennummer 119) für 2165 Reichstaler zu kaufen. Das Fachwerkhaus war als Schullokal mit einer Lehrerwohnung, bei günstiger Mittelpunktlage neben der Kapelle geeignet. Nach einigen Umbauarbeiten und der Komplettierung der Inneneinrichtung konnte Lehrer Peter Becher den Schulbetrieb 1849 aufnehmen. Damit war eine eigene, den Ansprüchen gerecht werdende Gemeindeschule für rund 120 schulpflichtige Kinder vorhanden. Zum Schulbezirk zählten: Bacherhof, Berfert, Brückerhof, Feyenberg, Gammersbach, Gammersbachermühle, Hagerhof, Hammersch, Hammerschbüchel, Haus Sülz, Helmgensmühle, Heppenberg, Hitzhof, Höngesberg, Hoverhof, Kellershohn, Kirchscheid, Klasberg, Knipscherhof, Kreuzhäuschen, Meigerhof, Meigermühle, Muchensiefen, Oberscheid, Pützrath, Reelsiefen, Rodderhof, Rottland, Scheiderhöhe, Scherferhof, Schiffarth, Schönrath, Schöpgerhof, Sottenbach, Wielpütz. 1874 kritisierte der Schulpfleger und die obere Schulbehörde das nunmehr 25 Jahre benutzte Schullokal. Man einigte sich auf den Anbau eines aus Ziegelsteinen zu errichtenden weiteren Klassenzimmers zum Betrag von 7600 Mark, worüber 1876 die Vergantung (Auftragsvergabe an den Mindestbietenden) durchgeführt wurde. Im Schulhaus konnte dem Küster längerfristig eine Wohnung vermietet werden, so dass Schule, Lehrer und Küster wieder in einem Hause vereint waren. Der Lehrer oder der Küster war in der Doppelfunktion auch Organist. Ein ständiges Problem auf der Scheiderhöhe war der vorgeschriebene wöchentliche Religionsunterricht für die kleine Gruppe evangelischer Kinder und der häufige Lehrerwechsel. Das änderte sich als 21. September 1895 Johann Mungen in sein Amt eingeführt wurde. Er unterrichtete viele Jahre annähernd 100 Kinder. Am 21. Dezember 1908 beschloß der Rat der Spezialgemeinde Scheiderhöhe endlich die Einrichtung der zweiten Schulklasse. Am 1. November 1911 wurde der Schulamtsbewerber Wilhelm Krautheuser aus Siegburg als Volksschullehrer der 2. Klasse ernannt. Während der bedrückenden Zeit der Kriegsjahre konnte Johann Mungen den Schulbetrieb auf seine verdienstvolle Art notdürftig aneinanderhalten. Lehrer Wilhelm Krautheuser verließ die Schule am 24. Oktober 1928. Johann Mungen wurde zum 1. April 1930 nach 35 Scheiderhöher Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Die Schule hatte zu dieser Zeit noch 64 Schüler. Sein Nachfolger Lehrer Heinrich Vetter wurde am 18. Juni 1942 zur Wehrmacht einberufen. Der Lohmarer Lehrer Josef Schmitz, später mit ihm abwechselnd auch Lehrer Grunenberg, übernahmen die Vertretung als Schulleiter. Wie an den übrigen Volksschulen des damaligen Siegkreises konnte auch auf der Scheiderhöhe am 11. September 1945 zunächst für die Grundschuljahrgänge der Unterricht wieder aufgenommen werden. Die Schule hatte seit Anfang des Jahres wegen der Kriegswirren geruht. Lehrerin Frau Christine Grell aus Altenrath übernahm den ersten Unterricht. Unter sehr erschwerten Verkehrsbedingungen machte sie täglich zu Fuß den Weg von Altenrath über den Sülzfluss zur Schule. Der außerplanmäßige Lehrer Heinrich Breuer aus Niederkassel trat am 3. Januar 1946 seinen Dienst an der hiesigen Schule an. Es waren an diesem Januarmorgen 76 Schulkinder erschienen. Alle Schuljahrgänge mußten in Scheiderhöhe nunmehr von Lehrer Breuer allein unterrichtet werden. Am 7. November 1949 wurde die notwendige Erweiterung der Schulräumlichkeiten durch den Bau eines dritten Klassenraumes durch den Gemeinderat mit einem Kostenaufwand von 20000 DM beschlossen. Am 14. November 1949 konnten mit gemeindlichem Hand- und Spanndienst die Ausschachtungsarbeiten für den Anbau beginnen. Der Schulerweiterungsbau konnte am 18. Dezember 1950 geweiht und seiner Bestimmung übergeben werden. !953 wurde heinrich Breuer vesrsetzt. Auf ihn folgte mit der Verfügung des Regierungspräsidenten vom 27. Februar 1954 der Hauptlehrer Heinrich Kurscheidt aus Lohmar, bisher als Lehrer in Birk tätig. Zur auftragsweisen Verwaltung einer Schulstelle kam Paul Demmer am 11. April 1961. Am 25. März 1963 wurde Hauptlehrer Heinrich Kurscheidt in einer würdigen Feier in den Ruhestand versetzt. Am 20. Juli 1964 trat der Hauptlehrer Fritz Küpper die Leitung der Schule an. 1967 übernahm er die Schulleitung in Birk und Paul Demmer wurde mit der Führung der Scheiderhöher Schule und Lehrerin Gabriele Wirtz mit der Unterrichtung der Kinder in der Klasse I beauftragt. Am 21. März 1968 verfügte der Regierungspräsident die Auflösung der Schule. Ab 1. August 1968 wurden die Hauptschüler (5.–9. Schuljahr) in das neu errichtete Hauptschulsystem in Lohmar integriert. An der verbliebenen Grundschule wurden am 16. August 1968 nur noch 38 Kinder gezählt. Nach eine Elternbefragung sollten nur 9 Kinder in Scheiderhöhe verbleiben. Nach 164 Jahren wechselvoller Schulgeschichte schlossen sich 1968 die Tore der katholischen Volksschule auf der Scheiderhöhe.

| |

Eine sagenhafte Anekdote (siehe Dokument) rankt sich um die „sauren Wiesen“ im Auelsbachtal unterhalb von Lohmarhohn, die südwestlich durch den Damm des Hochwasserrückhaltebeckens begrenzt werden. Hier soll ein schwedischer Reiterhauptmann während... Eine sagenhafte Anekdote (siehe Dokument) rankt sich um die „sauren Wiesen“ im Auelsbachtal unterhalb von Lohmarhohn, die südwestlich durch den Damm des Hochwasserrückhaltebeckens begrenzt werden. Hier soll ein schwedischer Reiterhauptmann während des 30jährigen Krieges zwischen 1618 und 1648 im Schlamm versunken sein. Die Sage wurde vom Historiker Peter Kemmerich, dem früheren Burgherrn und Landwirt „Hendrich“ Wasser sowie vom Konrektor der Lohmarer Volksschule Josef Grunenberg sogar in der Schule gerne erzählt.

| |

|

1395

- 2022 Die Flur „In der Freiheit“ verleiht dem unter Denkmalschutz stehenden Gut im 19. Jahrhundert seinen Namen. Urkunden aus dem 14. Jahrhundert ist zu entnehmen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Ritter Hermann von der Seldunck erster namentlich... Die Flur „In der Freiheit“ verleiht dem unter Denkmalschutz stehenden Gut im 19. Jahrhundert seinen Namen. Urkunden aus dem 14. Jahrhundert ist zu entnehmen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Ritter Hermann von der Seldunck erster namentlich bekannter Besitzer des Gutes war. Dies geht insbesondere aus einem Erbpachtbrief der Kunigunde von Aldenacher (Algert) vom 16. Mai 1395 hervor. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts gehörte das Rittergut dem bergischen Geschlecht von Waldenburg, genannt Schenkern. Der bedeutendste Sitz der Familie im Rhein Sieg Kreis war Haus Rott bei Sieglar. Nachdem der letzte männliche Sproß Hugo Eberhard von Waldenburg 1715 in einer „donatio inter vivos“ das Haus Freiheit an seine Verwandten verschenkt hatte, ging bald danach der Besitz in nicht adelige Hände über. Durch Heirat wurde er 1836 an die Freiherren von Francken weitergegeben. In der Zeit von Adolf von Francken, der von 1851 -1965 Gemeindevorsteher von Inger war, werden östlich vom "Schenkerhof" die neuen Gebäude in der heutigen Form errichtet. Sein Sohn Karl Ludwig Philip Hubert Freiherr von Francken übernimmt das Gut. Er war von 1892 bis 1906 Bürgermeister der Bürgermeisterei Lohmar. Seine erste Sorge galt dem Ausbau der Jabachtalstraße, 1893. 1970 übernahm die in Sankt Augustin-Mülldorf alteingesessene Familie Franz Halberg von der Familie Osthoff das Gut. Ausführlich beschreibt Heinrich Hennekeuser in seinem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter Größe, Wirtschaftsweise und Naturalleistungen des Gutes, siehe Dokument. Ein Investor plant durch Um- und Neubau hier 23 Wohneinheiten zu errichten. Das Gros der Gebäude soll erhalten bleiben. | |

|

26. Dezember 1934

In den 1930er Jahren war es in Lohmar noch üblich, am zweiten Weihnachtstag den Stephansritt zu veranstalten. Am 26. Dezember, dem Stephanstag, ist das Fest des ersten christlichen Märtyrers, des hl. Stephanus. In vielen Gegenden ein echter... In den 1930er Jahren war es in Lohmar noch üblich, am zweiten Weihnachtstag den Stephansritt zu veranstalten. Am 26. Dezember, dem Stephanstag, ist das Fest des ersten christlichen Märtyrers, des hl. Stephanus. In vielen Gegenden ein echter Brauchtumstag. Stephanus wird als Patron der Pferde angerufen. Bernhard Walterscheid- Müller hat die Geschichte des weihnachtlichen Stephansausritt festgehalten, siehe Dokument. Lohmar zählte 1927: 32 Pferde, 164 Kühe und Ochsen, 82 Schweine, 136 Ziegen. Die ältesten Bauernsöhne und Fuhrleute, die Beckers, Höndgesbergs, Schultes, Jabächer Klein u. a. sammelten sich mit ihren Pferden am Backeshof (heute Im Backesgarten) und ritten über die Buchbitze und den Ingerberg bis zum Endziel, dem Lokal Franzhäuschen, wo sie Anton Salgert bewirtete. | |

|

1911

- 2022 Rechtzeitig zum ersten Advent 2022 hat der Lions Club Lohmar den Adventskalender aufgelegt. Das Motiv zeigt Scheiderhöhe mit Blick um die Ecke des historischen Fachwerkhauses "Kunst im Fachwerk" auf die Kirche. Die Kirche Kreuzerhöhung Scheiderhöhe... Rechtzeitig zum ersten Advent 2022 hat der Lions Club Lohmar den Adventskalender aufgelegt. Das Motiv zeigt Scheiderhöhe mit Blick um die Ecke des historischen Fachwerkhauses "Kunst im Fachwerk" auf die Kirche. Die Kirche Kreuzerhöhung Scheiderhöhe blickt in diesem Jahr auf 111 Jahre Entstehungsgeschichte zurück. Am Sonntag, den 9. Juli 1911 wurde der Grundstein für eine neue Kirche der Pfarrei gelegt. Ursprünglich sollte die alte Pfarrkapelle aus dem Jahre 1803 erweitert werden. Da deren Zustand zu schlecht war, beschloss der Kirchenvorstand 1906, den Neubau einer Kirche in Angriff zu nehmen. Letzendlich plante man eine Kirche für 440 (!) Seelen. Architekt Stumpf aus Bonn konnte 1908 die Baupläne fertigstellen, die die Kirche in der heutigen Form zeigen. Die Baukosten wurden mit 36.000 Mark kalkuliert. Es wurde teurer als geplant. Die Baukosten erhöhten sich auf 49.262,38 Mark. Die Finanzierung erfolgte über eine Hauskollekte. Eine große Herausforderung war der Transport der Steine, die aus einem Steinbruch bei Reelsiefen mittels Feldbahn und Pferdefuhrwerk den Berg hinauf nach Scheiderhöhe gekarrt werden mussten. Kurz vor Fertigstellung der Kirche stürzte im Februar 1912 der Glockenturm ein. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. Die Ursache konnte nicht eindeutig ermittelt werden. Mit vereinten Kräften gelang es das Bauwerk zu vollenden, so dass am 29. Januar 1913 die neue Kirche eingeweiht werden konnte. Eine ausführliche Beschreibung der Entstehungsgeschichte entnehmen Sie dem Dokument. | |

|

1989

- 2022 Mit vielen Ehrenamtlern aus der Naturschutzgruppe hatte der Heimat-und Geschichtsverein Lohmar - heute Heimatverein Lohmar - 1989 die 10 Morgen (2,5 ha) großen „Sauren Wiesen“ unterhalb von Lohmarhohn in schweißtreibender Handarbeit wieder... Mit vielen Ehrenamtlern aus der Naturschutzgruppe hatte der Heimat-und Geschichtsverein Lohmar - heute Heimatverein Lohmar - 1989 die 10 Morgen (2,5 ha) großen „Sauren Wiesen“ unterhalb von Lohmarhohn in schweißtreibender Handarbeit wieder vernässt. Eine Maßnahme, die ursprünglich dem Tier- und Pflanzenschutz diente. Rund 30 Jahre später erfährt sie durch die Trockenheit in Folge des Klimawandels eine neue zusätzliche Relevanz, wenn es darum geht, auch regionale Wasserkreisläufe zu stärken und das Klima zu kühlen. Der alte Entwässerungsgraben wurde damals verbreitert und mit den verzweigten Kleingräben zu einer offenen Wasserflächen angestaut. Schon nach kurzer Zeit kehrten Feuersalamander, Bergmolche, Wasserfrösche und zahlreiche Wasserkäfer und Liebellenarten ein. Die Pflege des Geländes wurde in alter bäuerlicher Tradition und Handarbeit durchgeführt und die Wiese mit der Sense gemäht und das Schnittgut auf Heuböcken gestapelt (siehe Dokument). Die „Sauren Wiesen“ gehören zum Hochwasserrückhaltebecken Auelsbach, das 1982 durch den Aggerverband errichtet wurde. Es hat ein Fassungsvermögen von ca. 57.000 Kubikmeter und soll vor einem 50 jährlichen Regenereignis schützen. Nachdem der Aggerverband laut Aggerverbandsgesetz seit 2004 nicht mehr die Aufgabe des Hochwasserschutzes hat, wurde das Eigentum der Stauanlage 2016 auf die Stadt Lohmar übertragen. Der (Rest-)Wert der Anlage wurde auf 118.132,00 € festgelegt. Nach dem Hochwasser im Juni 2013 beschloss die Stadt Lohmar das Stauvolumen des Rückhaltebecken auf ein 200 jährliches Regenereignis zu ertüchtigen. Es dauerte bis Mitte 2022 bis die Pläne im Stadthaus offengelegt wurden. Danach wird die Dammkrone um ca. 3 Meter erhöht und das Auffangvolumen auf 166.000 Kubikmeter erweitert. | |

Der Ziegenberg ist eine Erhebung von 124,3 Meter an der westlichen Stadtgrenze von Lohmar an der Agger gelegen. Er ist in der letzten Eiszeit als Sanddüne entstanden. Von Lohmar aus erreicht man ihn direkt rechts hinter der Aggerbrücke nach Altenrath... Der Ziegenberg ist eine Erhebung von 124,3 Meter an der westlichen Stadtgrenze von Lohmar an der Agger gelegen. Er ist in der letzten Eiszeit als Sanddüne entstanden. Von Lohmar aus erreicht man ihn direkt rechts hinter der Aggerbrücke nach Altenrath über einen schmalen Wanderpfad. Bei Ausgrabungen fand man hier Pfeilspitzen aus der Ahrensburger Kultur aus der Altsteinzeit. Die Menschen dieser Zeit vor etwa 12.500 Jahren waren hochspezialisierte Rentierjäger. Aus einem Schriftwechsel von 1930 des Lohmarer Bürgermeisters Ludwig Polstorff mit dem Regierungspräsidenten Köln geht hervor, dass auf dem Bergkegel ein Herr Klein privat eine Kriegergedächtnisstätte errichtet hatte. Es soll dort auch ein Aussichtsturm aus Rundhölzern von 6 – 8 Metern Höhe gestanden haben. Da in dieser Zeit die Bergkuppe noch frei von Baumbestand war hatte man bis in die 1930er Jahre einen weiten ungestörten Blick über Lohmar und das untere Aggertal. Siehe auch den Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter 2016, Dokument.

| |

Der Straßenname Eisenmarkt könnte darauf schließen lassen, dass es hier einmal einen merkantilen Eisenmarkt gegeben hat. Doch die Heimatforscher schließen das aus, zumal es auch kaum vorstellbar ist, dass es für 160 Einwohner, die Lohmar am Ende des... Der Straßenname Eisenmarkt könnte darauf schließen lassen, dass es hier einmal einen merkantilen Eisenmarkt gegeben hat. Doch die Heimatforscher schließen das aus, zumal es auch kaum vorstellbar ist, dass es für 160 Einwohner, die Lohmar am Ende des 18. Jahrhunderts hatte, einen solchen Markt gegeben hat. In den bisher bekannten schriftlichen und mündlichen Überlieferungen seit dem 16. Jahrhundert findet sich nicht ein einziges Mal der Begriff Markt am Ende mit „t“ geschrieben. Die Bezeichnungen waren u- a- „Isermarcken“ und „Ißermarck“. Erst in der sogenannten Urflurkarte von 1823 ist dann plötzlich „Eisen-Markts Garten“ zu lesen. Für die Heimatforscher ein offensichtlicher Fehler der Kartografen wegen ihrer Unkenntnis der etymologischen (sprachkundlichen) Herkunft des Wortes Mark. Sie machten daraus Markt = Handelsplatz. Mark oder Marck bedeutete im Mittelalter Land, Flur, Grenzmarkierung. Für den Begriff Iser könnte nach dem Lohmarer Heimatforscher Wilhelm Pape ein historischer Bezug auf Eisen gegeben sein. 1565 gab es für den Isermarck zu Lohmar den Dienstreiter Wymar van der Soltz, der seinem Dienstherrn mit Pferd und Harnisch (eiserner Helm und Brustpanzer) dienen musste. Daraus könnte man schließen, dass sein Hof und seine Ländereien „die Mark derer in der Eisenrüstung“ kurz: „Eyser Mark“ hießen. Dienstreiter waren Privilegierte der weltlichen Herrscher, deren Besitztümer von Abgaben befreit waren. Die Güter und Höfe hießen deshalb auch „Freie Güter“ und „Sattelgüter der Dienstreiter“. Im Landmaßbuch von Lohmar von 1746 sind u. a, Eysermarks Erben aufgeführt. Das Sattelgut am Isermarcken selbst ist nicht mehr aufgeführt. Warum das ehemalige Gut des Wymar van der Soltz seine Bedeutung unter den Lohmarer Höfen verlor, ist nicht bekundet. Gründe dafür könnten Erbteilungen gewesen sein. Sattelgüter behielten nur solange ihre Funktion, wie Hof und Ländereien eine bestimmte Größe hatten. Das Haus Eisenmarkt 20 und das nebenstehende Haus Nr. 22 sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die größeren Überbleibsel des ehemaligen Sattelgutes aus dem Spätmittelalter. Das Teilstück Eisenmarkt zwischen Bachstraße und Hauptstraße wird volkstümlich auch Saujässje /Saugässchen genannt. Der Name soll aus der früheren Schweintrift zur Eichelmast im Lohmarer Erbenwald stammen. Urkundlich kann dieser Name nicht nachgewiesen werden. Um 1750 wird dieser Pfad im Landmaßbuch als "Kirchpetgen" entlang der Guttenhoffs Scheueren (Scheune) bezeichnet. In einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 1998 setzt sich Johannes Heinrich Kliesen (1924 – 2017) mit dem Rätselraten um den Eisenmarkt und um vergessene Höfe auseinander, siehe Dokument.

| |

50 Jahre lang war Lohmar von besonderer Bedeutung für die Kölner Familie Rohloff. Etwa um 1910/15 kaufte Albert Rohloff, der in Köln mit seiner Frau Margarete eine private Handelsschule gegründet hatte, ein großes Grundstück am südlichen Ende der... 50 Jahre lang war Lohmar von besonderer Bedeutung für die Kölner Familie Rohloff. Etwa um 1910/15 kaufte Albert Rohloff, der in Köln mit seiner Frau Margarete eine private Handelsschule gegründet hatte, ein großes Grundstück am südlichen Ende der Hauptstraße als Wochenend- und Altersruhesitz. Am nördlichen rechten Rand des Grünstücks baute er ein Haus im Stil der Gründerzeit, das heute noch steht (Hauptstr. 126). Er nannte es „Alberts Rast“ und ließ den Namen in großen Lettern über den Eingang schreiben. Die Familie reiste am Wochenende mit der Bahn an, und da die Bahntrasse des „Luhmer Grietche“ direkt hinter dem Grundstück verlief, warfen sie in Höhe ihres Grundstücks das Gepäck aus dem Zug, damit sie es nicht vom Bahnhof den langen Weg zurücktragen mussten. Nach Alberts Tod im Jahr 1924 wurde das Grundstück unter seine beiden Söhne Albert und Walter und seiner Tochter Hilde aufgeteilt. Hilde erhielt den von der Straße aus gesehen rechten Teil des Grundstücks mit dem Haus, dass sie 1937 an eine Familie Hoeck verkaufte. Die beiden Söhne errichteten auf den bislang unbebauten Grundstücken Wochenendhäuser. Das Haus von Walter im mittleren Teil des Grundstücks (Hauptstr. 128) wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wegen der herrschenden Wohnungsnot zwangsverwaltet. Das Ferienhaus auf dem linken Grundstücksteil (Hauptstr. 130) von Albert Rohloff wurde 1944, als das Haus in Köln im Krieg zerstört wurde, zur Dauerwohnstätte der Familie. Da das ursprüngliche Wochendhäuschen viel zu klein war, wurde es in den 1950er Jahren ausgebaut. Das Grundstück war parkartig angelegt, das Haus stand an der hinteren Grundstücksgrenze. Für die fünf Enkel war es ein Kinderparadies. 1960 übernahmen Sohn Gerd Rohloff und seine Frau Christel mit ihren drei Kindern Cornelia, Barbara und Albert das Haus. Als 1961 die alte gepflasterte mit Linden gesäumte Hauptstraße verbreitert wurde, verlor das Grundstück nach und nach seinen Charme für die Familie Rohloff. Die Autobahn wurde immer lauter und die Firma Walterscheid expandierte und rückte näher. Schließlich wurde 1966/67 das Grundstück an die Eheleute Doris und Dieter Zibell verkauft. Sie bauten 1968 vor das Wohnhaus eine BP-Tankstelle mit anschließender Werkstatt. 1986 wurde Herr Büchling neuer Eigentümer, ließ Haus und Tankstelle abreißen und errichtete einen neuen Tankstellenkomplex. Cornelia Lewerenz (geb. Rohloff) hat ihre Kindheitserinnerungen für die Lohmarer Heimatblätter 2018 festgehalten und Gerd Streichardt berichtet über ein Wochendhaus an der Hauptstraße, siehe Dokument.

| |

|

1938

- 1945 Scheiderhöhe war bis zur kommunalen Neuordnung 1969 eine selbstständige Gemeinde und Mittelpunkt der umliegenden Ortschaften. Neben der Kirche gab es eine Volksschule mit zwei Klassenräumen und acht Klassen. Zwei Lebensmittelläden von Heinrich Bonn... Scheiderhöhe war bis zur kommunalen Neuordnung 1969 eine selbstständige Gemeinde und Mittelpunkt der umliegenden Ortschaften. Neben der Kirche gab es eine Volksschule mit zwei Klassenräumen und acht Klassen. Zwei Lebensmittelläden von Heinrich Bonn und Heinrich Faßbender boten alle Artikel des täglichen Gebrauchs an. Die Festlichkeiten wurden in zwei Gasthöfen gefeiert, im nördlich gelegenen Gasthof Höderath und der im südlichen Teil gelegenen Gastwirtschaft von Hugo Weeg (heute Royal-Albert-Hall). Der Gründer der Firma ABS Albert Blum, Jahrgang 1930 hat einige persönliche Erinnerungen über Begebenheiten in Scheiderhöhe, inbesondere in den Kriegszeiten festgehalten (siehe Dokument). Unter anderem beschreibt er in einer Anekdote die Zuverlässigkeit des eingesetzten „Volkssturms“ bei der Bedienung der Geräte in der Kommandozentrale Scheiderhöhe für die im weiten Umkreis gelegenen Scheinwerferbatterien, sowie die Angriffe der Jagdbomber auf Wielpütz und Muchensiefen.

| |

Das Dorf Lohmar (Honschaft, Nachbarschaft) hatte um 1770 rund 160 Einwohner, die in etwa 50 Häusern wohnten. Aus dem Wertier- und Landmaßbuch von 1746 sind die Bestitzverhältnisse zu entnehmen. Zu dieser Zeit bestehen in Lohmar an Höfen das... Das Dorf Lohmar (Honschaft, Nachbarschaft) hatte um 1770 rund 160 Einwohner, die in etwa 50 Häusern wohnten. Aus dem Wertier- und Landmaßbuch von 1746 sind die Bestitzverhältnisse zu entnehmen. Zu dieser Zeit bestehen in Lohmar an Höfen das Pastoratsgut (Widdenhof), der Backeshof, der Frohnhof, der Pützerhof, der Bachhof, der Burghof, das Korfer Gut, der Vogtshof, Steinhof, Wolfshof, Nietterhof, Rengrathsgut. Die vielen Einzelhöfe erweckten den Eindruck, als ob sich ein Höfeverband zu einem Dorf zusammengeschart hätte. Zwischen den Höfen entstanden im Laufe der Zeit die vielen Kleinsiedlungen, so dass die ursprünglich getrennten Ortsteile Burg, Kirchdorf, Ober- und Unterdorf zusammenwuchsen. Die Angelegenheiten des dörflichen Gemeinschaftslebens regelte das Lohmarer Nachbarbuch. Es war am 10. November 1767 neu angelegt und von 23 Einwohnern unterschrieben worden, nachdem das alte Nachbarbuch von 1581/1644 verschlissen und unleserlich geworden war. Bereits die Präambel des Lohmarer Nachbarrechts geht unmissverständlich auf die enge Bindung der Dorfgemeinde mit dem Erbenwald ein. Übersetzt in die heutige Sprache heißt es: "Gleichwie bekannt ist, dass das Dorf Lohmar berechtigt ist, im Lohmarer Wald Stock und Sprock (dürres Holz) zu sammeln, das Vieh im Weid- und Schweidgang (Schweidgang meint eine allgemein und gemeinsam genutzte Fläche zum Weiden des Viehs) zu hüten, wie auch zur Eckerzeit den Auftrieb der Schweine nach Ordnung des Waldbuches vorzunehmen, sowie gemeinschaftlich das nötige Gras als Viehfutter zu krauten, so wird jetzt festgestellt, dass durch die Vermehrung der Haushaltungen im Dorf und durch Unangesessene aus anderen Orten Tag und Nacht Leute in den Wald schleichen und dadurch die Dieberei mehr und mehr zunimmt." Das Nachbarbuch enthält insgesamt 40 Punkte oder Paragraphen. Die meisten sind mit Strafen (Geldbußen) bewehrt). Im Punkt 33 heißt es zum Beispiel: Beim Verlassen des Dorfes oder der Rückkehr soll ein jeder Nachbar die Dorftore verriegeln. Falls Tore offenstehen, sind die Nachbarn zum Verschließen verpflichtet, bei einer Strafe von 12 Albus (1 Reichstaler = 78 Albus). In dem Dokument ist das Nachbarbuch ausführlich beschrieben. | |

|

2003

Die Diskussionen um den Ausbau der Windkraft an Land haben in der ersten Jahreshälfte 2022 wieder Fahrt aufgenommen. Bis 2026 sollen nach dem Willen der Bundesregierung 1,4 % und bis 2032 dann 2 % der Bundesfläche für Windräder zur Verfügung gestellt... Die Diskussionen um den Ausbau der Windkraft an Land haben in der ersten Jahreshälfte 2022 wieder Fahrt aufgenommen. Bis 2026 sollen nach dem Willen der Bundesregierung 1,4 % und bis 2032 dann 2 % der Bundesfläche für Windräder zur Verfügung gestellt werden. Nach den Koalitionsverhandlungen in NRW wollen CDU und Grüne bis 2027 1000 zusätzliche Windkraftanlagen errichten. Konflikte mit Bürgerinnen und Bürgern und beim Artenschutz sind vorprogrammiert. Vor gut 20 Jahren hatte die Stadt Lohmar wegen dieser Konflikte im Flächennutzungsplan eine Vorrangfläche für Windräder ca. 600 m westlich des Algerter Ortsrandes zwischen Algert und Kröhlenbroich ausgewiesen, um zu verhindern, dass im Stadtgebiet Windräder errichtet werden können. Man ging davon aus, dass auch auf der Vorrangfläche bei dem dort herrschenden schwachen Durchschnittswind Windkraftanlagen nicht wirtschaftlich zu betreiben sind. Umso überraschter war man, als 2003 die Firma Hakon aus Essen den Bau von 2 Windrädern mit einer Nennleistung von je 1800 kW beantragte. Die Firma hatte sich die Flächen von dem damaligen Eigentümer von Gut Freiheit/Inger über einen Pachtvertrag schon gesichert. Letztlich wurde das Projekt nicht weiterverfolgt. Man darf gespannt sein, wann der Bau von Windrädern wieder ein Lohmarer Thema wird.

| |

|

1940

Am 4. November 1940 gab es einen gewaltigen Knall und die einst stolze Sottenbacher Brücke stürzte ein (siehe Dokument). Das Hochwasser hatte einen Brückenpfeiler unterspült und die Brücke zum Einsturz gebracht. Teile fielen in die Agger und wirkten... Am 4. November 1940 gab es einen gewaltigen Knall und die einst stolze Sottenbacher Brücke stürzte ein (siehe Dokument). Das Hochwasser hatte einen Brückenpfeiler unterspült und die Brücke zum Einsturz gebracht. Teile fielen in die Agger und wirkten wie ein Staudamm. Hart betroffen von den Überflutungen waren der Kreuzerhof und das Haus der Familie Klein. Opa Karl Klein konnte von der Feuerwehr nur in einer Zinkwanne gerettet werden. Da es keinen Fährbetrieb mehr gab, bauten die Männer einen Notsteg. Später bauten Soldaten einen stabileren Fußgängersteg. Die Planungen, 1945 die Sottenbacher Brücke wieder aufzubauen, wurden wegen der hohen Kosten nicht ausgeführt. Stattdessen baute man einen provisorischen Steg in Pontonbauweise an der Stelle am Kreuzerhof, wo auch 1940 ein solcher erbaut war. Dieser Steg wurde bei Hochwasser an einer Seite losgemacht, auf der anderen Seite der Agger trieb er dann mit der Strömung, so wurde verhindert, dass er vom Hochwasser weggerissen wurde. Später kam hier eine hochwassersichere auf hohen Stelzen stehende Holzbrücke, die man in weiser Vorsehung mit Rammböcken schützte. Die Sottenbacher Brücke war 1870 auf Betreiben des Lohmarer Bürgermeisters Wilhelm Peter Orth genehmigt und von dem Lohmarer Bauunternehmer und Besitzer des Jabachgutes Friederich Wilhelm Sapp als fünfbogige Steinbrücke errichtet worden. Mitte des 19 Jahrhunderts wurde die Agger zwischen Sottenbach und Donrath noch mittels Furt und Fähre überquert. Der Mann, der zum Zeitpunkt des Brückenbaus die Fähre bediente, kannte man weit und breit unter dem Namen „et Fahrwellemsche“, mit Bürgernamen hieß er Wilhelm Klein.

| |

|

2006

Ein recht bedeutender Bergbau in Lohmar fand in der Grube Moritz am Holzbach (Tannenbach) unterhalb von Lohmarhohn statt. Direkt am Wegesrand nach Heide liegt noch eine große Halde aus sogenanntem tauben Gestein, dass für den Bergmann keinen Nutzen... Ein recht bedeutender Bergbau in Lohmar fand in der Grube Moritz am Holzbach (Tannenbach) unterhalb von Lohmarhohn statt. Direkt am Wegesrand nach Heide liegt noch eine große Halde aus sogenanntem tauben Gestein, dass für den Bergmann keinen Nutzen hatte und direkt am Stollen oder Schacht abgelegt wurde. Der Holzbach, der westlich von Heide entspringt, versickert etwas unterhalb der Halde in einem ehemaligen Schacht, der verfüllt ist, und tritt nach ca 100 m am Ende des Wasserabzugsstollens, einige Meter tiefer wieder zutage und mündet in den Auelsbach. Zu der Anlage gehörte auch ein Zechenhaus, das der damalige Bürgermeister Orth 1857 genehmigte und auch noch nach der Jahrhundertwende dort stand. Der Abbau von Kupfer, Blei- und Zinkerzen erfolgte in den Jahren 1842 - 1872. Den Verkaufswert der Blei- und Zinkerze dokumentieren Zahlen aus dem Jahr 1871: 15 t Stückblende - Summe 305,00 Tlr; 10 t Graupenblende - Summe 168,10 Tlr.; 5 t Bleierz - Summe 256,20 Tlr. Eine ausführliche Darstellung ist in dem Dokument nachzulesen. | |

|

1945

- 1948 Am 10. April 1945 wurde nach wochenlangem Artilleriebeschuss und Bombenangriffen die Kreisstadt Siegburg nach heftigen Straßenkämpfen von den amerikanischen Streitkräften eingenommen und am gleichen Tag auch Lohmar militärisch besetzt. Die... Am 10. April 1945 wurde nach wochenlangem Artilleriebeschuss und Bombenangriffen die Kreisstadt Siegburg nach heftigen Straßenkämpfen von den amerikanischen Streitkräften eingenommen und am gleichen Tag auch Lohmar militärisch besetzt. Die Bevölkerung litt Not. Die Kommunalverwaltungen waren zusammengebrochen. Riesengroß waren die Schwierigkeiten auf allen Gebieten des täglichen Lebens. Die amerikanische Führung erkannte, dass schnellsten eine provisorische Verwaltung eingerichtet werden musste. In Lohmar wurde als politisch unbelasteter Fachmann Josef Lagier aus Heppenberg mit der Wahrnehmung der Geschäfte als Amtsbürgermeister betraut. In Personalunion sollte er gleichzeitig die Gemeinde Wahlscheid mitverwalten. Nach zwei Monaten wurde er von Richard Schmidt abgelöst. Es wurde den Amts- und Gemeindeverwaltungen erlaubt, Beratende Ausschüsse mit höchstens zehn Personen einzurichten. Die erste Sitzung des Ausschusses fand am 12. Oktober 1945 statt. Um die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an den örtlichen Verwaltungen über die Beratenden Ausschüsse hinaus zu erweitern, erließ die britische Militärregierung im November 1945 Richtlinien für die kommunale Selbstverwaltung. Statt der beratenden Ausschüsse sollten jetzt Gemeindevertretungen vorgeschlagen und von der Militärregierung eingesetzt werden. Der Gemeindevertretung gehörte neben dem Bürgermeister zwölf Mitglieder an. Zum Amtsbürgermeister wurde am 29. April 1946 Ferdinand Hein (zugleich Gemeindebürgermeister von Scheiderhöhe) gewählt. Der bisherige Bürgermeister Richard Schmidt wurde im Juni 1946 zum Amtsdirektor gewählt. Die Aufgaben von Verwaltung und politischem Bürgermeister waren zuvor getrennt worden. Die Verwaltung sollte von einem hauptamtlichen Gemeinde- bzw. Amtsdirektor geleitet werden - dieses System der kommunalen Doppelspitze wurde 1999 abgeschafft und die Direktwahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters durch die Bürgerschaft eingeführt -. Zwei Jahre nach der ersten freien Kommunalwahl 1946 wurde 1948 wieder gewählt. Die großen Gewinner der Wahl waren die CDU und das Zentrum. Unter den berufenen Politikern befand sich keine Frau. Die Nachkriegspolitik war reine Männersache. In einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter 2008, beschreibt Hans Warning Umstände, politische Parteien und Personen, die den materiellen und geistigen Aufbau des Heimatortes zwischen 1945 und 1948 einleiteten, siehe Dokument.

| |

|

1998

Die denkmalgeschützte Honsbacher Mühle ist eine ehmalige Wassermühle und liegt im Norden des Stadtgebietes im Weiler Honsbach. Das jetztige Hauptgebäude wurde um 1808 errichtet. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Honsbacher Mühle 1625 als Besitz... Die denkmalgeschützte Honsbacher Mühle ist eine ehmalige Wassermühle und liegt im Norden des Stadtgebietes im Weiler Honsbach. Das jetztige Hauptgebäude wurde um 1808 errichtet. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Honsbacher Mühle 1625 als Besitz des Baacher Hofes (Cortenbachshof). Vor 1945 wurde der Mühlenbetrieb eingestellt. In den 1980er und 1990er Jahren wurde das Mühlenanwesen als Gasthaus genutzt. Heute dient es als Wohnhaus. Nach dem Erwerb des ca 3500 qm großen Arreals durch die Eheleute Gabriele und Robert Reschke im Jahr 1994 wurden die Gebäude aufwendig renoviert, siehe Dokument. | |

|

1939