Der Ingerberg - Biotop und Markstein Lohmarer Siedlungsgeschichte

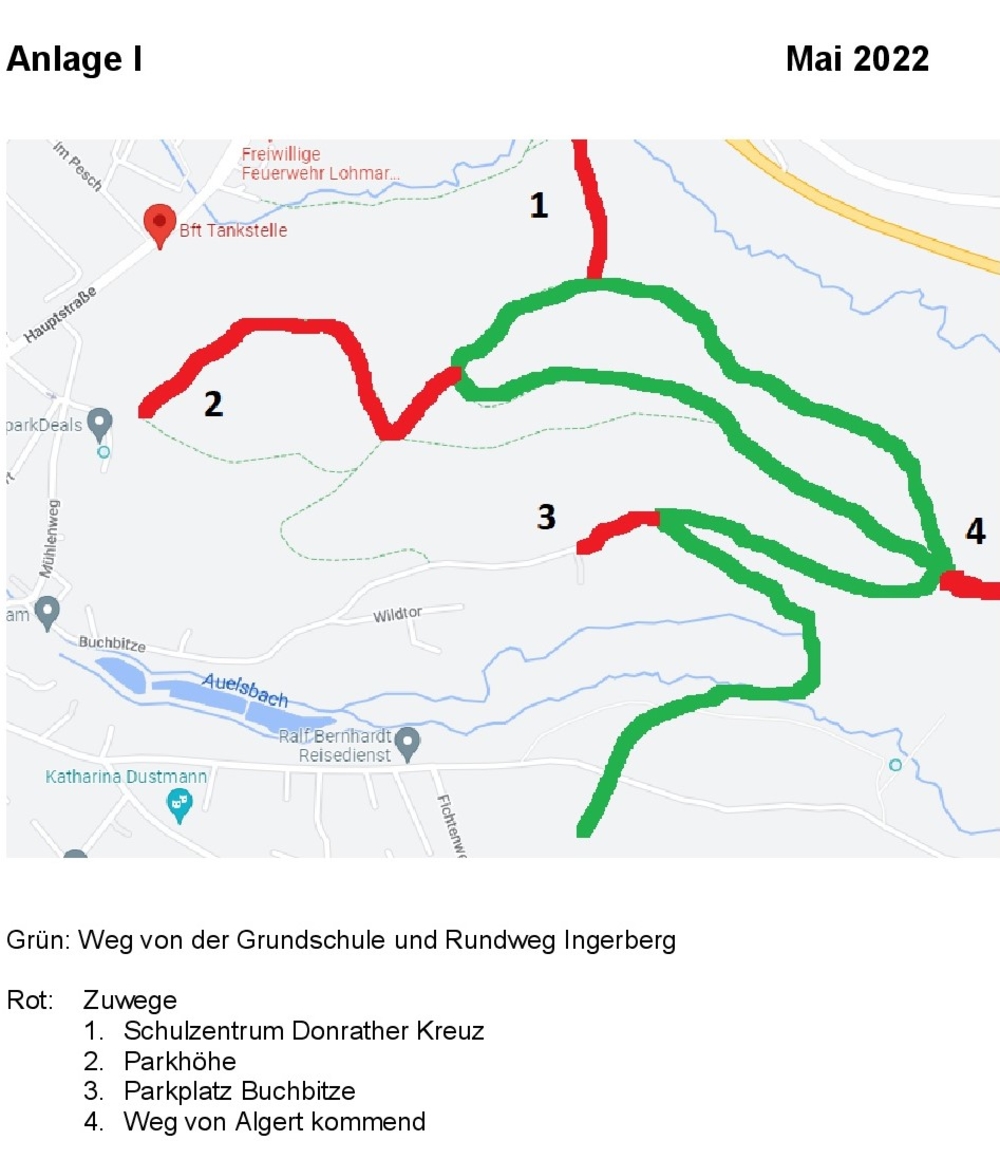

Der Ingerberg liegt im Nordwesten des Lohmarer Waldes auf dem Höhenrücken zwischen dem Jabach- und Auelsbachtal. Auf einer Fläche von 6,6 ha hat die Stadt Lohmar 2008 hier eine Naturwaldzelle ausgewiesen. Sie besteht aus einem Eichen- und Buchenwald mit bis zu 200 Jahre alten Bäumen. Die Buchen- und Eichenwaldbestände wurden aus der Bewirtschaftung herausgenommen, der Wald sollte sich selbst überlassen bleiben. Auf großen Informationstafeln des Heimatvereins Lohmar an den beiden Ingerbergs-Wanderwegen ist Wissenswertes nachzulesen. Nach Plänen aus 2022 will die Stadt Lohmar aufgrund eines Antrages der Koalition aus Grünen, SPD und UWG hier einen Bewegungs- und Erlebnispfad anlegen mit Sportgeräten finanziert aus den Mitteln des Projektes „Moderne Sportstätten“ des Landessportbundes.

Mit viel Aufwand und Energie haben die Lohmarer Heimatforscher Bernhard Walterscheid-Müller und Johannes Heinrich Kliesen die geschichtliche Entwicklung des Ingerbergs untersucht und dabei Marksteine der Lohmarer Siedlungsgeschichte entdeckt. Nach dem Aufstieg über den Forstweg am Ende der Buchbitze erreicht man ca. 200 Meter nach der Wegegabelung in Richtung Algert/Inger den Standort des ehemaligen Ingerbergshofes. Bei Ausgrabungen im Jahr 1980 wurden hier eine Menge Reste aus Stein und Holz und Keramikscherben gefunden, die ins 10. Jahrhundert zurückreichen. Um 1500 wird der Ingerbergshof erstmalig schriftlich erwähnt, nach 1790 findet sich der Name nicht wieder. Warum der Hof spätestens um 1800 von seinen Bewohnern aufgegeben wurde, ist ungeklärt. Etwa gleichzeitig mit der Siedlung Ingerbergshof stand am Fuße des Ingerbergs im Auelsbachtal ein Schleifkotten (kleine Hütte), wo das Werkzeug (Rindenritzeisen, Schälmesser, etc.) von Wald- und Loharbeitern geschliffen wurde. Die Lohrinde wurde zum Gerben von Tierfellen geschält. Die Lohe ist ein aus der Rinde junger Eichen gewonnener Extrakt, der für die Zurichtung von Tierfellen zu Leder verwendet wurde.

Über die verlassenen Siedlungen (Wüstungen) und Ausgrabungsergebnisse hat Johannes Heinrich Kliesen ausführlich berichtet, siehe Dokument.

Information

Dokument

Quellenangabe

Lohmarer Heimatblätter Nr 17 S. 52 - 57; Nr 22 S. 26 -28

Ratsinformationssystem Stadt Lohmar

Autor(en)

Johannes Heinrich Kliesen, Wolfgang Röger| Zuletzt angesehen: | 01.05.2024, 23:46 |

| Bisher angesehen: | 417 mal |

Querverweise

Zugehörige Bilder

Diese Fotografie um die Jahrhundertwende zum 20. Jh., eine Ansicht vom späteren Breiter Weg aus Südwesten gesehen, der zunächst als Feldweg ins „Mühlenfeld“ angelegt war und dann als „Wiesenpfad“ rechts abbog und in nordwestlicher Richtung weiter lief. Die Verbindung mit der Altenrather Straße zum Kirchdorf gab es noch nicht. Das Dorf und sein Raum waren noch nach den Grundsätzen der alten Ordnung geformt und erhalten. Das Dorf war eine überschaubare Ansiedlung von einigen Fachwerkbauten im Unter-, Ober- und Kirchdorf, die Wohn- und Betriebszwecken dienten und deren Einwohner von der Landwirtschaft sowie in persönlich bewusster Gemeinschaft – geregelt durch das Nachbarrecht – lebten. Kurz vor und nach der Jahrhundertwende änderte sich das, da zog es Kölner Unternehmer, Fabrikanten, Geschäftsleute und höhere Beamte im Ruhestand nach Lohmar, die Besitzverhältnisse und damit auch die Bevölkerungszusammensetzung im Dorf veränderten sich. So baute der reiche Kölner Carl Niessen die Villa Friedlinde (nicht auf dem Bild zu sehen), der Oberpostinspektor i.R. August Wagner um die Jahrhundertwende die Villa „Waldfrieden“, die der Rektor Karl Schmidt später kaufte sowie die benachbarte Villa „Haus Mechthilde“ Hauptstraße 13, die der Lohmarer Fabrikant Johann Fischer später von Major a.D. Alfred vom Rath und seiner Ehefrau erwarb.

Der Bruder von Carl Niessen, Arnold Niessen, errichtete das Gasthaus Josef Sapp, jetzige Schwamborn (der massive Baukörper in Bildmitte, rechts daneben ist das Wohnhaus von Carl Knipp). Im Vordergrund sind die Feldfluren „In der Flachshütte“ und „Am Wiesdenpfad“ zu sehen. Die Eisenbahntrasse der Aggertalbahn, die hinter den Häusern der rechten Straßenseite (von Donrath aus gesehen) und dann ab der Jabachsbrücke wieder parallel zur Hauptstraße verlief, kann man nur erahnen. Im Hintergrund ist der Ingerberg als bewaldeter Höhenrücken zu erkennen. Davor, gegenüber den anderen Häusern der Hauptstraße, etwas erhöht die „Villa Maruschka“ des Freiherrn von Linsingen, der später das Anwesen an Karl Maybaum und dieser 1923 an die Fassfabrik Wetter und Endrulat verkaufte. Von denen übernahmen die Schwestern des Ordens vom armen Kinde Jesu die Anlage Lohmarhöhe, deren Gebäudebestand sie erheblich ausbauten. Im Vordergrund sind die Fachwerkgehöfte von rechts nach links Peter Höndgesberg, später Milchgeschäft Barth, das Doppelhaus von Franz Scharrenbroich und Wilhelm Hasberg, heute Wolle- und Handarbeitsgeschäft Niedergesäss.

Zugehörige Medien

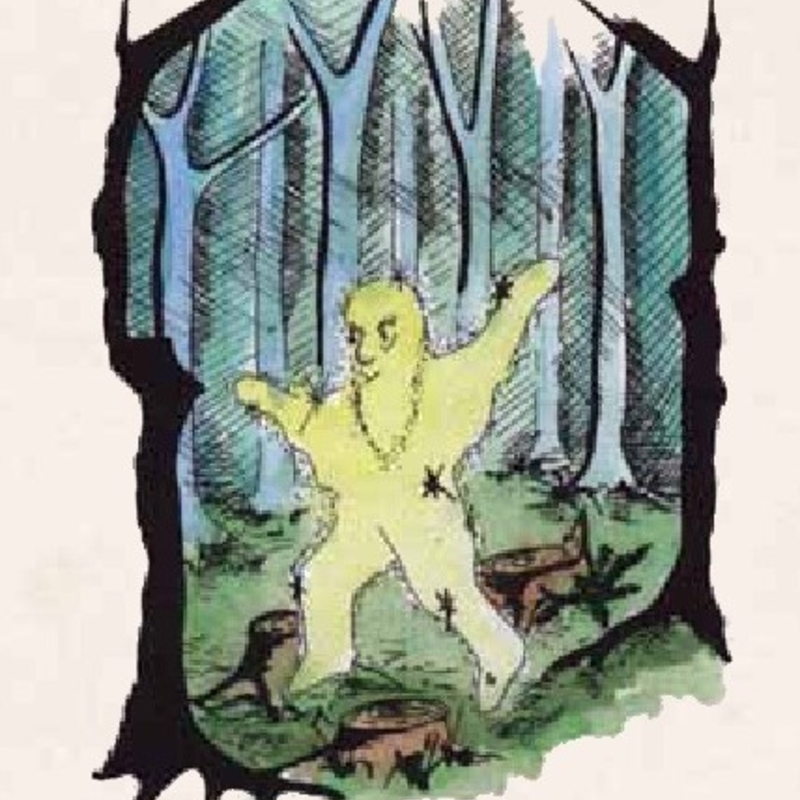

Aus dem Lohmarer Sagen- und Geschichtenbuch erzählt Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart vom Baumgeist im Ingerberg. Die Geschichte wurde von alten Lohmarern erzählt: "...es gab kaum einen, der keine Angst hatte, wenn er auf dem Weg nach Algert und Birk zu Fuß durch "de Holl" bergan gehen musste. Oben standen die großen alten Buchenstämme. Da haben sie ihn gesehen, ganz in weiß leuchtete er, und nur, wenn es dunkel war. Er flimmerte hüpfte auf einem kleinen Platz, wo alte Stümpfe standen hin und her. Auch schaurig krächzen will man ihn gehört haben." Die Erzählung rührt daher, dass die Bewohner des Oberdorfes seltsame Erfahrungen mit dem Ingerberg gemacht hatten. Sie beherzigten früher wohl das zeitgemäße Sprichwort: "Omm bläcke Ingebärch donn Bletz onn Donner ärch" (Auf dem nackten - baumlosen - Ingerberg tun Blitz und Donner arg). Der alte Hohlweg (de Holl) ist einer der alten Eisenwege, der aus dem Raum Köln über Altenrath über die Lohmarer Aggerfurt an der Burg zur Zeithstraße weiter ins Eisengebiet des Siegerlandes führte.

Zugehöriger Ort

Zur Siedlung Ingerbergshof schreibt Wilhelm Pape in „Siedlungs- und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar“, 1983:

Wahrscheinlich hat die Ortschaft Inger dem waldbedeckten Höhenrücken zwischen Jabach und Auelsbach den Namen Ingerberg gegeben. Danach wurde dann der Hof benannt, der am Abhang zum Jabach ungefähr gegenüber der Einmündung der Haiberger Straße auf die Jabachtalstraße lag.

„Hennes up ynerberch“ zählte zu den Mitgliedern der Birker Marienbruderschaft, die 1503 gegründet wurde. Im Jahre 1563 wird im Protokollbuch der Kirchscheider Hofgedinge ein „Hennes am ingerberch“ genannt, der wegen eines Besitztums zu Pützrath an das Hofgericht zu Kirchscheid Abgaben zu leisten hatte. Spätestens 1644 ist der Freihof „ufm Ingerberg“ im Besitz der Familie von Reven; denn im Rent- und Lagerbuch des Amtes Blankenberg von 1644 heißt es: „Item Junker Reven hat noch ein Hof ufm Ingerberg gelegen, so frey ist und in die Hontschaft Lhoemar gehörich. Woraufer zu Feit gehet 1 Pfert“. Im Limitenbuch des Amtes Blankenberg, hier Kirchspiel Lohmar, vom 14. 7.1644 wird der Ingerberger Hof, und zwar der Ingerbergerß Bornen (Brunnen) bzw. der Ingerberger Poell (Wasserloch) als gemeinsamer Grenzpunkt der Honschaften Lohmar, Haiberg und Inger genannt. Auch in den „Erbhuldigungslisten“ des Jahres 1666 wird der „halft ufm Ingerbergh“ genannt. In den sog. „Pele-mêle Notizen“ zur Chronik von Lohmar bekundet Max von Reven, daß er 1672 Besitzer von Haus und Hof Ingerberg ist, zu dem 20 Morgen Land, 4 Morgen Wiese, 42 Morgen Busch und 17 Morgen Biesen (Biesen = Binsen, riedartige Grasfläche; hier vielleicht Wiesen in der Lohmarer Buchbitze oder/und im Jabachtal) gehören. Ein altes Grabkreuz an der Südseite der Lohmarer Leichenhalle trägt die Inschrift: „J.H.S. AD 1694 den 11. August starb die dugendsame Anna auf dem Ingerberg ggD“. Im Wertier- und Lagerbuch von Inger aus dem Jahre 1711 ist der Ingerberger Halffen als Grenznachbar zur Honschaft Inger vermerkt. Ein solches Buch aus der Honschaft Haiberg von 1738 bringt als Grenzbezeichnung „die underste mahr wieß vorg. Ingerbergerhoff“. Aus dem Wertierbuch von Lohmar aus dem Jahre 1746 geht hervor, daß ein „Adolf Hagen aufem Ingerberg“ den Hof besaß, und daß „auß diesem gut die Korfs Erben gekauft haben ein Viert, busch in Ingerbergh“. Ferner wird ein Joes adolf Ingerberg als Nachfolger der Peter Rötgen Erben genannt.

Weitere Namensbelege finden wir 1715 auf der Ploennis-Karte als Freyhof Engerberg (K 9) und 1790 auf der Wiebeking-Karte (K 10). Danach tritt der Hof nicht mehr in Erscheinung. Folglich muß er um die Wende zum 19. Jahrhundert aufgegeben worden sein. Von diesem Hof sind heute lediglich Reste der Fundamente des sog. Ingerbergskeller und -bornen erhalten. Wahrscheinlich hat dieser Hof auch einer Familie den Namen gegeben (siehe oben Joes adolf Ingerberg). In Troisdorf sind 1757 ein Peter Ingerberg und 1822 zwei Landwirte mit dem Namen Johann Ingerberg ansässig.