Lohmarer Wald

Enthaltene Objekte

Vitrinen

Dokumente

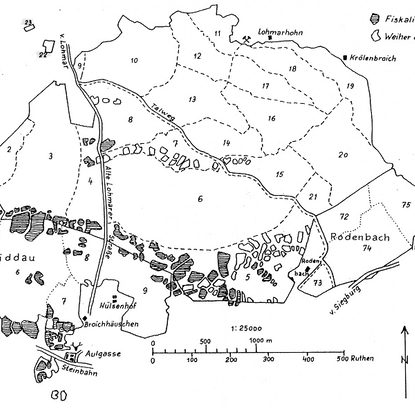

Der südliche Teil des Lohmarer Waldes zwischen Lohmar und Siegburg ist ein von Wanderern und Radfahrern stark frequentiertes Erholungsgebiet. Besonders reizvoll sind die Teichlandschaften entlang der Wegestrecken. Wie diese Landschaft zur Zeit... Der südliche Teil des Lohmarer Waldes zwischen Lohmar und Siegburg ist ein von Wanderern und Radfahrern stark frequentiertes Erholungsgebiet. Besonders reizvoll sind die Teichlandschaften entlang der Wegestrecken. Wie diese Landschaft zur Zeit Beethovens in seinen Bonner Jahren (1770 – 1792) ausgesehen hat, beschreibt Ingmar Gorissen im Jahrbuch 2020 des Rhein Sieg Kreises. Etwa 30 % der Fläche würde Beethoven heute wohl kaum wiedererkennen. Einige Flächen haben sich auch ohne bauliche Maßnahmen dramatisch verändert. Viele Jahrhunderte gab es zwischen Siegburg und Lohmar eine zusammenhängende offene Heide- und Moorlandschaft über 500 Hektar groß. Sie war einzigartig im Rheinland. Der großflächig tonige Untergrund und einige Quellen waren ideal für eine unendliche Zahl an Teichen und Moorgewässern, sowie Sümpfen und Bruchwäldern. Nicht nur in den norddeutschen Hochmooren, sondern auch hier, wurde in dieser Zeit Torf gestochen. Vermutlich wurde auch vom zuständigen Kloster auf dem Michaelsberg der Gagelstrauch regelmäßig abgeerntet. Gagel war früher als „Brabanter Myrthe“ ein in vielerlei Hinsicht wichtiger Strauch: pharmazeutisch, Bier-Ersatz, Mottenkraut. Die Entwicklung dieser bedeutenden historischen Kulturlandschaft und das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur hat Ralf Schneider in seinem Artikel „Weiher im Wertewandel“ für die Lohmarer Heimatblätter beschrieben. Ausführlich geht er auf das Geflecht zur ehemaligen Abtei auf dem Michaelsberg und dem Töpferhandwerk auf der Aulgasse ein. Sein Fazit: Mit seinen zahllosen Weihern präsentiert dieser Forstbezirk mit seiner Fülle naturkundlicher und standortspezifischer Highlights ein besonders typisches Identifikationsmerkmal der alten Abteistadt Siegburg und seines uralten Nachbardorfes der heutigen Stadt Lohmar. So wird an die Abtei auf dem Michaelsberg nicht nur der gleichnamige Berg mit seinen Gebäuden erinnern, sondern auch ein Teil der unter ihrem Einfluss entstandenen Kulturlandschaft.

| |

|

1992

Seit 1979 widmet sich der Heimat- und Geschichtsverein Lohmar dem Vogelschutz im Lohmarer Wald durch das Aufhängen und die Betreuung von Nistkästen. Die traditionelle Nistkastensäuberung 2020 fand am 10. Oktober statt. 5 Helfer-Gruppen hatten sich... Seit 1979 widmet sich der Heimat- und Geschichtsverein Lohmar dem Vogelschutz im Lohmarer Wald durch das Aufhängen und die Betreuung von Nistkästen. Die traditionelle Nistkastensäuberung 2020 fand am 10. Oktober statt. 5 Helfer-Gruppen hatten sich aufgeteilt und kümmerten sich um insgesamt 165 Nistkästen. Die inzwischen verstorbenen Vereinsmitglieder Josef Faßbender und Günther Bremer hatten die Aktion ins Leben gerufen, die seit vielen Jahren von Wolfgang Weber fortgeführt und organisiert wird. Er begleitet bei der Säuberungsaktion die Familiengruppe und erzählt den teilnehmenden Kindern, aber auch den Erwachsenen Interessantes und Wissenswertes über unsere heimische Tier- und Vogelwelt. Anhand der Nestformen und des Nistmaterials werden die "Bewohner" bestimmt und in Bestandslisten erfasst. Die Nistkästen werden auch gerne von anderen Tierarten, wie Siebenschläfer, Wald- und Fledermäusen genutzt. Über die vielen Jahre ergibt sich so ein guter Einblick in diese Tierwelt. Im Wesentlichen kommen folgende Vogelarten vor: Kohlmeise; Blaumeise; Tannenmeise; Haubenmeise; Sumpfmeise, Weidenmeise, Baumläufer und Kleiber. Highlight für die Kinder ist natürlich, einen Siebenschläfer aufzuspüren und die aufgefundenen Vogeleier einer Vogelart zuzuordnen. In Berichten für die Lohmarer Heimatblätter ist die Historie der "Nistkästen" festgehalten. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus 30 Jahren Vogelschutzarbeit wurden 2009 sogar wissenschaftlich bewertet und sind in einem Bericht für die Lohmarer Heimatblätter von Dr. Bernd Freymann und Wolfgang Weber nachzulesen. Auch der Frage nach Auswirkungen des Klimawandels wurde nachgegangen. Es hat sich gezeigt, dass der Nutznießer der Erderwärmung der Siebenschläfer ist und der Verlierer die Kohlmeise. Die Artikel in den Lohmarer Heimatblättern sind als Dokument zusammengefasst. | |

|

1989

- 2022 Mit vielen Ehrenamtlern aus der Naturschutzgruppe hatte der Heimat-und Geschichtsverein Lohmar - heute Heimatverein Lohmar - 1989 die 10 Morgen (2,5 ha) großen „Sauren Wiesen“ unterhalb von Lohmarhohn in schweißtreibender Handarbeit wieder... Mit vielen Ehrenamtlern aus der Naturschutzgruppe hatte der Heimat-und Geschichtsverein Lohmar - heute Heimatverein Lohmar - 1989 die 10 Morgen (2,5 ha) großen „Sauren Wiesen“ unterhalb von Lohmarhohn in schweißtreibender Handarbeit wieder vernässt. Eine Maßnahme, die ursprünglich dem Tier- und Pflanzenschutz diente. Rund 30 Jahre später erfährt sie durch die Trockenheit in Folge des Klimawandels eine neue zusätzliche Relevanz, wenn es darum geht, auch regionale Wasserkreisläufe zu stärken und das Klima zu kühlen. Der alte Entwässerungsgraben wurde damals verbreitert und mit den verzweigten Kleingräben zu einer offenen Wasserflächen angestaut. Schon nach kurzer Zeit kehrten Feuersalamander, Bergmolche, Wasserfrösche und zahlreiche Wasserkäfer und Liebellenarten ein. Die Pflege des Geländes wurde in alter bäuerlicher Tradition und Handarbeit durchgeführt und die Wiese mit der Sense gemäht und das Schnittgut auf Heuböcken gestapelt (siehe Dokument). Die „Sauren Wiesen“ gehören zum Hochwasserrückhaltebecken Auelsbach, das 1982 durch den Aggerverband errichtet wurde. Es hat ein Fassungsvermögen von ca. 57.000 Kubikmeter und soll vor einem 50 jährlichen Regenereignis schützen. Nachdem der Aggerverband laut Aggerverbandsgesetz seit 2004 nicht mehr die Aufgabe des Hochwasserschutzes hat, wurde das Eigentum der Stauanlage 2016 auf die Stadt Lohmar übertragen. Der (Rest-)Wert der Anlage wurde auf 118.132,00 € festgelegt. Nach dem Hochwasser im Juni 2013 beschloss die Stadt Lohmar das Stauvolumen des Rückhaltebecken auf ein 200 jährliches Regenereignis zu ertüchtigen. Es dauerte bis Mitte 2022 bis die Pläne im Stadthaus offengelegt wurden. Danach wird die Dammkrone um ca. 3 Meter erhöht und das Auffangvolumen auf 166.000 Kubikmeter erweitert. | |

Ein ökololgisch bedeutsames Projekt präsentierte der Landesbetrieb Wald und Holz NRW zusammen mit dem Lions Club Siegburg, dem Heimatverein Lohmar und der Fischzucht A. Pilgram GmbH am 19.042023 der Presse. Initiiert hatte das Naturschutzprojekt der... Ein ökololgisch bedeutsames Projekt präsentierte der Landesbetrieb Wald und Holz NRW zusammen mit dem Lions Club Siegburg, dem Heimatverein Lohmar und der Fischzucht A. Pilgram GmbH am 19.042023 der Presse. Initiiert hatte das Naturschutzprojekt der ehemalige Leiter des Kreisgesundheitsamtes und Mitglied des Lions Club Erich Klemme. Über seine früheren beruflichen Kontakte zum Vorstandsmitglied des Heimatvereins Wolfgang Röger hatte er den Heimatverein für eine Kooperation gewonnen. Auszug aus der Presseeinladung des Forstamtsleiters Stephan Schütte:: "....der Lohmarer Wald ist bekannt durch seine historischen Teiche, die im Mittelalter von der Abtei Siegburg zur Versorgung mit frischem Fisch angelegt wurden. Heute befindet sich der Lohmarer Wald im Besitz der Landesforstverwaltung NRW, die sich gemeinsam mit dem Fischereibetrieb Pilgram um den Erhalt der historischen Teichanlagen kümmert. In der Nachbarschaft der Teiche gibt es wertvolle Heidemoorrelikte, so auch in der Nähe der sog. 12-Apostel-Teiche. Vor über 150 Jahren wurde durch die damalige preußische Forstverwaltung die Heidemoore durch die Anlage von Gräben entwässert, um auch hier Waldbestände anzulegen. Aus heutiger Perspektive war dies damals ein Fehler, denn Heidemoore sind auf Grund der hohen biologischen Vielfalt ein seltener und unbedingt zu schützender Lebensraum. Im vergangenen Sommer konnten ein kleines Heidemoor in der Nähe der 12-Apostel-Teiche durch eine Spende des Lionsclubs Siegburg in Höhe von 5600 € mittels Verschließung der Gräben durch einen „Tonpfropfen“ wieder renaturiert werden. Jetzt nach dem Winterhalbjahr wird der Erfolg dieser Maßnahme sichtbar. Durch die Anhebung des Wasserstandes kann sich dort jetzt die noch relikthaft vorhandenen Heidemoor wieder gut entwickeln und so als ein wertvoller Lebensraum für seltene Pflanzen (Gagelstrauch, Königsfarn, Sonnentau, Moorlilie, eiförmige Sumpfbinse, Sumpf-Johanniskraut, gewöhnlicher Pillenfarn) und Tiere (Ringelnatter, Libellen) gesichert werden. Zusätzlich dient diese Wiedervernässung dem Klima- und Hochwasserschutz. Zum einen speichern Moore bei Ihrem Wachstum viel CO2, zum andern saugen die Moose bei Starkregenereignissen wie ein Schwamm das Wasser auf und geben es dann langsam wieder ab. Dadurch werden Hochwasserspitzen abgepuffert..." Es ist zu wünschen, dass dieses erfolgreiche Projekt sich fortführt in dem Projekt "Teichlandschaft Lohmarer Wald" des Strukturförderprogramms des Landes "Regionale 2025 Bergisches Land" . Projekträger ist die Stadt Lohmar. Der Presseartikel des Generalanzeigers vom 25.04.23 und die Beschreibung der Intinitative "Trittsteine" von Erich Klemme sind in dem Dokument nachzulesen.

| |

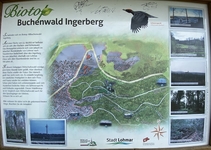

Der Ingerberg liegt im Nordwesten des Lohmarer Waldes auf dem Höhenrücken zwischen dem Jabach- und Auelsbachtal. Auf einer Fläche von 6,6 ha hat die Stadt Lohmar 2008 hier eine Naturwaldzelle ausgewiesen. Sie besteht aus einem Eichen- und Buchenwald... Der Ingerberg liegt im Nordwesten des Lohmarer Waldes auf dem Höhenrücken zwischen dem Jabach- und Auelsbachtal. Auf einer Fläche von 6,6 ha hat die Stadt Lohmar 2008 hier eine Naturwaldzelle ausgewiesen. Sie besteht aus einem Eichen- und Buchenwald mit bis zu 200 Jahre alten Bäumen. Die Buchen- und Eichenwaldbestände wurden aus der Bewirtschaftung herausgenommen, der Wald sollte sich selbst überlassen bleiben. Auf großen Informationstafeln des Heimatvereins Lohmar an den beiden Ingerbergs-Wanderwegen ist Wissenswertes nachzulesen. Nach Plänen aus 2022 will die Stadt Lohmar aufgrund eines Antrages der Koalition aus Grünen, SPD und UWG hier einen Bewegungs- und Erlebnispfad anlegen mit Sportgeräten finanziert aus den Mitteln des Projektes „Moderne Sportstätten“ des Landessportbundes. Mit viel Aufwand und Energie haben die Lohmarer Heimatforscher Bernhard Walterscheid-Müller und Johannes Heinrich Kliesen die geschichtliche Entwicklung des Ingerbergs untersucht und dabei Marksteine der Lohmarer Siedlungsgeschichte entdeckt. Nach dem Aufstieg über den Forstweg am Ende der Buchbitze erreicht man ca. 200 Meter nach der Wegegabelung in Richtung Algert/Inger den Standort des ehemaligen Ingerbergshofes. Bei Ausgrabungen im Jahr 1980 wurden hier eine Menge Reste aus Stein und Holz und Keramikscherben gefunden, die ins 10. Jahrhundert zurückreichen. Um 1500 wird der Ingerbergshof erstmalig schriftlich erwähnt, nach 1790 findet sich der Name nicht wieder. Warum der Hof spätestens um 1800 von seinen Bewohnern aufgegeben wurde, ist ungeklärt. Etwa gleichzeitig mit der Siedlung Ingerbergshof stand am Fuße des Ingerbergs im Auelsbachtal ein Schleifkotten (kleine Hütte), wo das Werkzeug (Rindenritzeisen, Schälmesser, etc.) von Wald- und Loharbeitern geschliffen wurde. Die Lohrinde wurde zum Gerben von Tierfellen geschält. Die Lohe ist ein aus der Rinde junger Eichen gewonnener Extrakt, der für die Zurichtung von Tierfellen zu Leder verwendet wurde.

| |

Die selten gewordene Winterlandschaft mit ergiebigen Schneefällen am 17./18. Januar 2024 nutzten viele Kinder mit Freude zum Schlittenfahren, zumal der Schulunterricht wegen „Unwetter“ (!) abgesagt worden war. An Winterfreuden der 1930er bis Anfang... Die selten gewordene Winterlandschaft mit ergiebigen Schneefällen am 17./18. Januar 2024 nutzten viele Kinder mit Freude zum Schlittenfahren, zumal der Schulunterricht wegen „Unwetter“ (!) abgesagt worden war. An Winterfreuden der 1930er bis Anfang der1970er Jahre und an die legendäre Rodelbahn „Et Hubbelsbähnche“ erinnert Gerd Streichardt in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter aus dem Jahre 2010, siehe Dokument. Die Rodelstrecke befand sich angrenzend an den Park Lohmarhöhe in der Nähe einer Gabelung zweier Waldwege, die in den Ingerberg führten. Die Strecke war nur ca. 200 m lang, hatte aber mehrere tückische Hubbel (Erdverwerfungen), die oft die Schlitten zu Bruch gehen ließen. Auch die beiden Waldwege links und rechts der Gabelung waren beliebte Rodelbahnen; die rechte war besonders lang und gefährlich und wurde deshalb „Todesbahn“ („Dudebahn“) genannt. Die Strecke oberhalb im Ingerberg diente auch als Skipiste. Hier gaben in den 1960er Jahren die Brüder Rolf und Hardy Walterscheid-Müller den Lohmarer Jungs ein paar Tipps, wie man auf Ski die Kurve kriegt. Sie brachten das Können aus ihren Skiurlauben mit. Unbeeindruckt von der Kurventechnik blieb Frank ("Männlein") Haas, der später von seinem Vater Helmut die Allianz-Vertretung in Lohmar übernahm. Er fuhr stets Schuss, meistens ohne Baumkontakt, den steilen Hang hinunter mit einer Textilbremse zum Abschluss. |

Bilder

Der Lohmarer Wald, etwa zwischen Siegburg und Lohmar im Süden und Norden, sowie zwischen Agger und Zeithstraße im Westen und Osten gelegen, war schon vor über 1000 Jahren ein begehrtes Gebiet. Das Kloster Vilich übte nach der Klostergründung 987 mit seiner ersten Äbtissin, der hl. Adelheidis, die erste Lehnsherrschaft über den Lohmarer Markenwald aus. Dazu gesellten sich später die Benediktiner-Abtei Siegburg und das Cassiusstift in Bonn. Die Kanoniker dieses Stiftes der Heiligen Cassius und Florentius (die beiden Stadtpatrone von Bonn) besaßen offiziell seit 1131 in Lohmar den Fronhof (siehe auch Lohmarer HBl Heft 7/1993). Von diesem konnten sie vor Ort über ihren eingesetzten Pächter, auch Halfen genannt, unmittelbaren Einfluss auf den Lohmarer Wald ausüben. Auch die weltlichen Herrschaftskreise wie die von Jülich-Berg und von Blankenberg zogen ihre Vorteile aus den so genannten Waldgerechtigkeiten. Im Laufe der Zeit gingen aber auch immer mehr Waldrechte an Privatpersonen und Familien in Lohmar und Siegburg, sogar nach Troisdorf, Menden und Sieglar. Die Rechte wurden in der Folge von den Ahnen ererbt. So entstand der damalige Begriff der Ahnerben. Der Kreis der an den Erträgnissen des Markenwaldes berechtigten Märkern, die man nach ihrer standesmäßigen Herkunft in Obermärker und Niedermärker einteilte, wurde so mit den Jahren größer. Wegen der vielfältigen Nutzung des Waldes durch eine größere Zahl von Märkern wurden Richtlinien und Regeln aufgestellt. Diese fanden ihren Niederschlag in den so genannten Waldweistümern und in den Waldbüchern. Das älteste noch vorhandene Weistum des Lohmarer Markenwaldes stammt aus dem Jahr 1494. Es wurde nachweislich in den Jahren zwischen 1500 und 1671 zehnmal ergänzt und erweitert und vielleicht auch auf neue Erkenntnisse der Mehrheit der Märker hin verändert. Alle schriftlichen Unterlagen, wie Weistum, Waldbücher und Protokolle wurden in der Waldkiste aufbewahrt. Auch andere wichtige Gegenstände wurden in ihr verwahrt. Dazu gehörten das Waldbeil und das Brenneisen, mit dem die zur Eichelmast berechtigten Schweine gebrandmarkt wurden. Die Waldkiste war mittels dreier Schlösser verschlossen und wurde damals in der Pfarrkirche Sankt Johannes Enthauptung Lohmar deponiert.

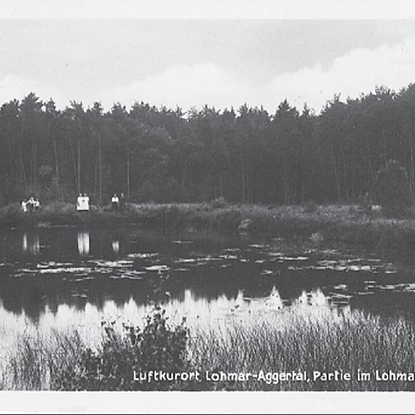

Auf dem Bild Anfang der 1920er Jahre sind mehrere Fischweiher im ehemaligen Lohmarer Markenwald abgebildet.

Auch die Waldkulisse lässt keine genauere Standortbestimmung zu. Es kann sich um den Burgweiher, einen der beiden Weiher am Weg von Siegburg nach Lohmar, oder aber um eine der Weiherflächen der Revierförsterei Aulgasse im königlichen Forst Siebengebirge im Umfeld von Siegburg handeln, die wohl weitgehend von den Mönchen der Abtei Siegburg angelegt worden sind. Es waren mal bis zu 150 Teiche, die teilweise verlandeten und von Oberförster Kleinschmidt 1855 trockengelegt wurden, weil von ihnen die Gefahr des Wechselfiebers ausging. Aufgrund verschiedener größerer Waldbrände wurden 30 Fischteiche, so werden sie nämlich heute wie früher auch von einem Fischzuchtbetrieb (Firma Pilgram, Lohmar) genutzt, als Brandweiher in den Jahren 1899 bis 1902 neu angelegt.

Die Personengruppe im Hintergrund lässt die typische Kleidung der zwanziger Jahre erkennen, die Mädchen in langen weißen Überwurfschürzen, die Jungens in Knickerbocker und Schiebermützen und die Eltern klassisch, dunkel und korrekt mit schwarzem Anzug und Topfhut sowie die Mutter im Kaminrock mit weißer Bluse gekleidet.

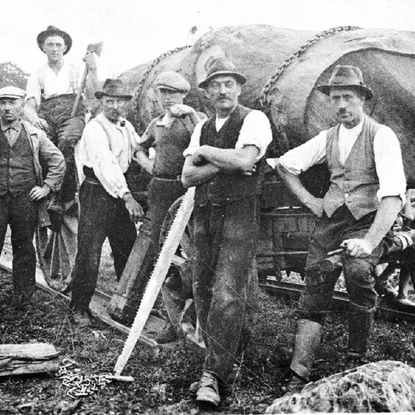

Wie viele Lohmarer verdienten die auf der Fotografie abgebildeten „Waldarbeiter“ (Kleinstunternehmer) beim Abtransport von Stammholz ihr Geld. Die Bäume wurden seinerzeit von Hand mit Trummsägen gefällt, mit Äxten entastet und die Wurzelstöcke mit Platthacken gerodet und danach verbrannt. Mit Rückpferden – so bezeichnet man Pferde, die zum Holzrücken, also zum Transport im Wald gefällter und entasteter Baumstämme zum nächsten befahrbaren Weg verwendet werden – wurden die gefällten Stämme mittels Stahlketten über eine „schiefe Ebene“ aus Holz und unter Zuhilfenahme von Winden auf den Pferdewagen gezogen.

Auf dem Bild sieht man die Wolfseiche, die im Mündungsbereich der Sülz stand. Noch heute gibt es im RSB-Gebiet einen Flur- und Straßennamen der „In den Wolfseichen“ heißt.

Auf dem Foto von 1925 sind von links Peter Krumbe, Jakob Dunkel sen., Peter Höndgesberg jun., genannt „de Schlot“, der Vater von „Schlot“ Peter Höndgesberg sen., Jakob Dunkel jun., Johann Höndgesberg und Josef Becker abgebildet.

Peter Roth war vom 1.11.1920 bis 1.3.1927 Lehrer an der Kath. Volksschule in Lohmar. Im Sommer 1925 oder 1926 machte er mit seiner Klasse einen Waldspaziergang, bei dem das obige Foto entstand.

Zu sehen sind:

1.-4. unbekannt, 5. Paul Burger, 6. unbekannt, 7. Josef? Kiel, 8. u. 9. unbekannt, 10. Josef Hagen, 11. Josef Rörig, 12. unbekannt, 13. Karl Klein (Jabachhof),

14. Heinz Wacker, 15. Jean Burger (Ehemann Höndgesberg (genannt Coco), 18. Willi Pauli, 19. unbekannt, 20. Lehrer Peter Roth, 21. unbekannt, 22. Elisabeth Wacker verh. Sauer, 23. unbekannt, 24. Maria Mahlberg verh. Klug, 25. und 26. unbekannt, 27. Lisbeth Heuser?, 28. unbekannt, 29. Gertrud Piller (Poststraße), 30. Elisabeth Kraheck verh. Schmitz, 31. ? Heuser, 32. Ilse Wacker verh. Pape, 33. Klara Küpper, 34. unbekannt, 35. ? Kemmerich („Mütti“), 36. Katharina Roland, 37. unbekannt, 38. ? Lohmar.

Die Lohmarer Teiche sind nicht nur ein attraktives Erholungsgebiet für Wanderer und zunehmend auch Radfahrer, sondern auch eine über 1000 jährige wertvolle Kultur- und Naturlandschaft, die ursprünglich zusammen mit dem Siegburger Stadtgebiet über 170 Teiche und offene Moorlandschaften umfasste. Seit Jahren versuchen die Staatsfortverwaltung, Bündnis Heideterasse e. V. und ehrenamtliche Kräfte, Bereiche zu revitalisieren. Entwässerungsgräben werden geschlossen und Baum- und Strauchwerk beseitigt, um wieder offene Moorlandschaften mit Torfmoosen, Gagelstrauch, Sonnentau u. a. entstehen zu lassen. Moore sind effektive Kohlenstoffspeicher und in Zeiten des Klimawandels umso wertvoller. Auch wenn es zurzeit noch kleinere Flächen sind, stellen sich schon sichtbare Erfolge ein, die in den Fotos von Nov. 2020 festgehalten sind. Vor etwa 2 Jahren gelang der Wiederfund von Wacholder (einst Hektar-bedeckende Wacholderheiden). Viele Gräben müssen noch geschlossen werden, viel störender Aufwuchs beseitigt werden. Manches sollte auch - wie 1.000 Jahre üblich - wieder beweidet und geplaggt (Boden abstechen) werden.

Auf Initiative und mit finanzieller Förderung des Lions Club Siegburg wurde in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz, der Firma Pilgram GmbH und dem Heimatverein Lohmar im Sommer 2022 im Staatsforst Lohmarer Wald auf einer Lichtung ein ehemaliges Moor wieder "vernässt". Es entsteht eine Ruhezone für die Natur und ein Habitat für Tiere und Pflanzen, die Wasser / Feuchtigkeit und viel Licht benötigen. Ferner sind positive Effekte auf Hydrologie und Mikroklima zu erwarten. Dafür wurden Bäume entfernt, Plastikmüll entsorgt und Entwässerungsgräben durch Dämme mit Flechtzaun und regionalen Tonböden geschlossen.

Es handelt sich um eine ca 1,3 ha große Fläche im Naturschutzgebiet Giersiefen, westlich der "Zwölf-Apostel-Buche". Sie liegt im Gebiet eines der größten Heidemoor- und Feuchtheidegebiete im Naturraum Bergische Heideterrasse und damit des gesamten südlichen Rheinlandes. Einige Pflanzen- und Tierarten, die laut aktueller Roter Liste vom Aussterben bedroht sind, finden hier eines ihrer letzten Refugien. Daneben gibt es im Lohmarer Wald noch eine von zwei historischen Teichbewirtschaftungen Nordrhein - Westfalens. Die bis ins Mittelalter zurückgehende Teichbewirtschaftung prägt das Geländerelief noch heute. Der Betrieb soll nicht gefährdet werden. Als Ersatz für Arten, die in bewirtschafteten Teichen keine Lebensgrundlage finden, sollen historische Teiche reaktiviert und somit ein annähernd ursprüngliches Grundwasserniveau wiederhergestellt werden.

Enthalten in

Heimatwelten

Zur Übersicht