Medien

Filter

Am 12. April 2024 stellte Friedhelm Limbach in der Lohmarer Buchhandlung LesArt sein Buch "Jugendchor WE ALL und Chor DA CAPO 1973 - 2018" vor. Es erinnert an 45 Jahre erfogreiche Chorgeschichte unter seiner Leitung. Viele ehemalige Chormitglieder und Gäste waren gekommen.Gegen eine kleine Spende für die Lohmarer Tafel konnten sie die Chronik mit nach Hause nehmen. Nicht passender hätte die Vorstellung enden können als mit dem Lied "Oh happy day" und den Solisten Jörg Scheid und Karl-Heinz Frankeser und der musikalischen Gästeschar. Ein Lied, das der Chor "DA CAPO" am häufigsten gesungen hat und Friedhelm Limbach sichtlich Feude daran hatte.

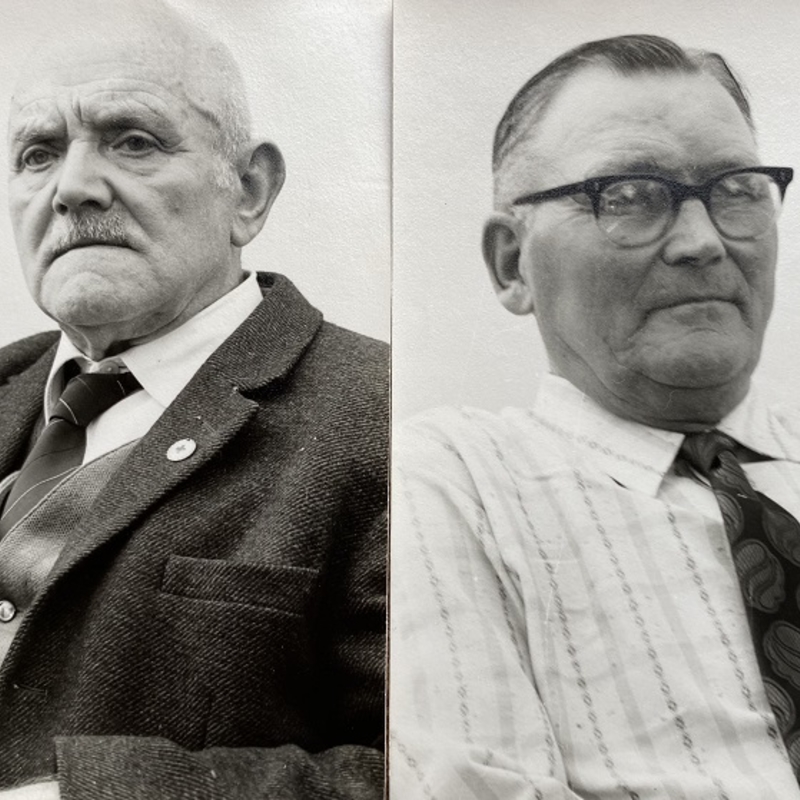

71 Lohmarer Sagen und Geschichten sind von Hans Dieter Heimig und Bernhard Walterscheid-Müller gesammelt und in einer 2. erweiterten Auflage 2008 als Buch herausgegeben worden. 7 Beiträge daraus hat der 1991 verstorbene Bernhard Walterscheid-Müller mit Tonkassette in Lohmarer Mundart vorgelesen. Die Geschichte Nr. 5 "Em Deuvelspötz (Im Teufelsbrunnen)" spielt sich in der Sauren Wiese unterhalb von Lohmarhohn ab. Sie wurde dem Autor von seinem Vater Heinrich Müller mündlich überliefert, der sie wiederum von seinem Vater Johann übernommen hatte.

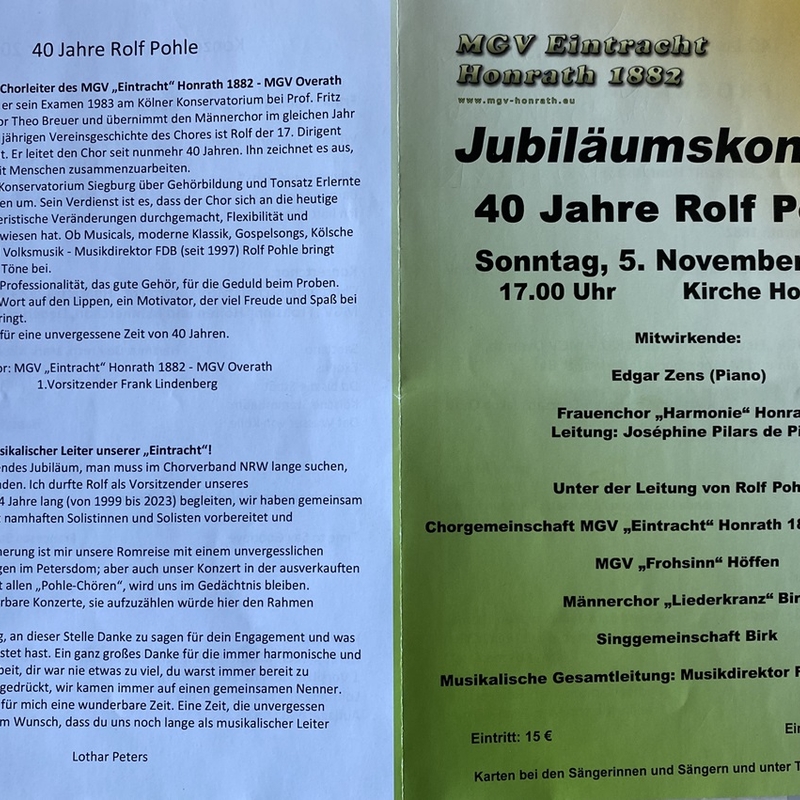

Gut 350 Besucher erfreuten sich am Jubiläumskonzert des MGV Eintracht Honrath zu Ehren Ihres Dirigenten Rolf Pohle in der Honrather Kirche. Gleich 5 Chöre präsentierten musikalischen Hochgenuss mit Begleitung von Edgar Zens am Piano.

Rolf Pohle leitet seit 40 Jahren den Honrather Männerchor. In ihrer Laudatio hoben Bürgermeisterin Claudia Wieja, Vorsitzender Frank Lindenberg und sein langjähriger Vorgänger Lothar Peters hervor, dass Rolf Pohle bereits mit 23 Jahren sein Chorleiterstudium am Konservatorium der Stadt Köln abschloss und im gleichen Jahr (1983) die Chorleitung übernahm. 1987 legte er sein Examen als „Magister Artium“ an der Uni Bonn ab. Es sei ihm gelungen, stets Freude und Spaß am Gesang zu vermitteln und den Chor an die heutige Zeit anzupassen.

Rolf Pohle dirigiert 9 Chöre darunter auch den Meisterchor „Singgemeinschaft Birk“. 1997 zeichnete ihn der Fachverband Deutscher Berufschorleiter mit dem Titel „Musikdirektor FDB“ aus.

Das gemeinsame Schlusslied der Chöre „Time to say Goodbye“ mit Solistin Josephine Pilars de Pilar ist auf dem Video zu sehen und zu hören.

Ende August und Anfang September finden traditionell zunächst die Wahlscheider Kirmes und dann die Lohmarer Kirmes statt. Ein Höhepunkt in Wahlscheid ist das Schörreskarrenrennen am Kirmesmontag, dass 1946 der TV Wahlscheid ins Leben rief. In Lohmar ist es die Gerichtsverhandlung über den Kirmeskerl zum Ende der Kirmes. Der Brauch geht zurück in das Jahr 1912 und wurde von den Lohmarer Junggesellen bis 1960 gepflegt. Später spielte eine lebende Person als „Anton Kermesmann“ den Kirmeskerl. Ihm, auch als "Paijass" (französisch: paillasse = Strohsack, Hampelmann) bekannt, werden alle Missgeschicke und Schandtaten während der Kirmes und während des ganzen Jahres zugeschrieben, über die dann zum Kirmesende eine Gerichtsverhandlung stattfindet.

In dem Audio erzählt Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart über das Geschehen in früheren Jahren. Der Kirmeskerl wurde als Puppe am alten Spritzenhaus am Park der Villa Friedlinde auf eine Stange gesetzt, wo er bis Kirmesdienstag auf seine Gerichtsverhandlung warten musste. Seinen späteren Stammplatz hatte der Kirmeskerl am Balkongeländer vom „Hotel zum Aggerthal“ beim Johann Schnitzler. Das Urteil lautete stets auf Todesstrafe, nur bei der Form der Hinrichtung bestand Spielraum. Mal wurde er an der Aggerbrücke oder am Rudersport im Ziegelfeld ertränkt; ein andermal wurde er verbrannt oder mit einer Guillotine geköpft.

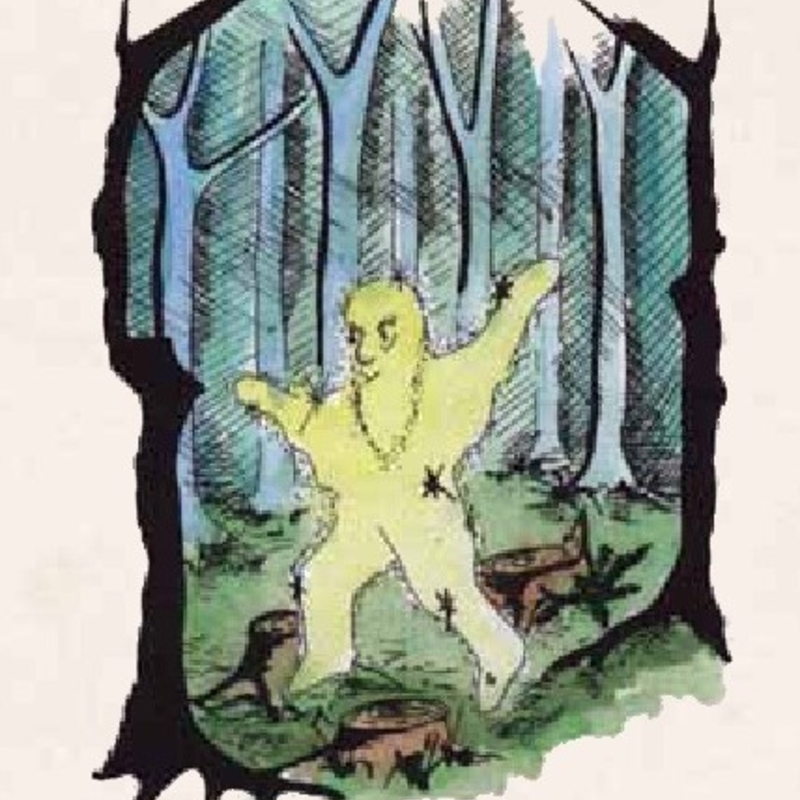

Aus dem Lohmarer Sagen- und Geschichtenbuch erzählt Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart vom Baumgeist im Ingerberg. Die Geschichte wurde von alten Lohmarern erzählt: "...es gab kaum einen, der keine Angst hatte, wenn er auf dem Weg nach Algert und Birk zu Fuß durch "de Holl" bergan gehen musste. Oben standen die großen alten Buchenstämme. Da haben sie ihn gesehen, ganz in weiß leuchtete er, und nur, wenn es dunkel war. Er flimmerte hüpfte auf einem kleinen Platz, wo alte Stümpfe standen hin und her. Auch schaurig krächzen will man ihn gehört haben." Die Erzählung rührt daher, dass die Bewohner des Oberdorfes seltsame Erfahrungen mit dem Ingerberg gemacht hatten. Sie beherzigten früher wohl das zeitgemäße Sprichwort: "Omm bläcke Ingebärch donn Bletz onn Donner ärch" (Auf dem nackten - baumlosen - Ingerberg tun Blitz und Donner arg). Der alte Hohlweg (de Holl) ist einer der alten Eisenwege, der aus dem Raum Köln über Altenrath über die Lohmarer Aggerfurt an der Burg zur Zeithstraße weiter ins Eisengebiet des Siegerlandes führte.

Bei angenehm warmen Temperaturen wurde vor dem Vereinshaus das Heimatvereins in der Lohmarer Bachstraße der Mai 2023 angesungen. Nachdem wie in den vergangenen Jahren den Dorfschönen der Maibaum aufgestellt worden war, überraschte der Singkreis FRICHOLO unter der Leitung von Freidhelm Limbach mit dem "Lohmarlied" zum Maiansingen und Mitsingen. Ein schöner Beitrag zur Verbundenheit und Identifikation mit unserer Heimat. Die zahlreichen Gäste hatten ihre Freude und bedankten sich mit viel Applaus.

In der Tonbandaufzeichnung von 1983 liest Bernhard Walterscheid-Müller die Geschichte vom "Kosakentring" in Lohmarer Mundart vor. Sie handelt von einer Auseinandersetzung der Kathrin vom Katharinenbachshof bei Wahlscheid mit russsischen Kosaken, die die Franzosen nach dem verlorenen Krieg 1812/13 bis über den Rhein jagten und auch hier ihr Unwesen trieben.

Die Kirchenbücher von Honrath, sonst nur äußerst knapp die Personenstände vermerkend, berichten hier über außergewöhnliche Ereignisse:

"Am 15. November 1813 vermerkt der Honrather Pastor, warum er eine Taufe der Tochter der Eheleute Lemmer/ Frackenpohl zu Kleinen Eygen nur verspätet vollziehen konnte: „daß sich diese Taufhandlung verspätet hat, davon waren die Cosacken die Ursache, die ihr Lager zu Schlehecken aufgeschlagen und hiesiche Gegend ganz durchgeplündert haben – bey dem Kriege den die Verbündeten als Rußland, Preußen, Österreich, Schweden, Sachsen, Bayern etc. gegen die Franzosen zuletzt geführt haben.“

Herzlich begrüßte Johannes Wingenfeld als Kommmentator des Karnevalszuges am Rosenmontag 2023 die langjährige Leiterin des katholischen Kindergartens in Lohmar Ursula Muß. Sichtlich gut gelaunt verfolgte sie die vorbeiziehenden Mottowagen und Fußgruppen und freute sich über die große Kindergartengruppe "Ihres" katholischen Kindergartens, die den Zug anführte. 40 Jahre lang hatte Sie mit Kindergartenkindern und Eltern am Zug teilgenommen und sich 2020 verabschiedet. Zum Abschied hatten Ihr eine große Zahl "Ehemaliger" nicht nur als Zugteilnehmer, sondern auch mit einem Abschiedslied "All dat mät se met Hätz, von Aanfang bes zoletz..." im katholischen Pfarrheim einen herzlichen Abschied bereitet.

In der Audioaufnahme erzählt der verstorbene Lohmarer Ehrenbürger und Heimatforscher Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart über den alten Brauch, einen Dorfmaibaum zu setzen. Danach stellten schon im 19. Jahrhundert die "Jonge vom Maijelooch" in der Nacht zum 1. Mai den Maibaum auf und nach der Gründung des Jungesellenverein 1897 "woe et jang on jäbe". Einen Stammplatz hatte der Baum lange Zeit nicht. Er stand nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre auf dem heutigen Rathausvorplatz. Meistens gelang das Aufstellen des Maibaums ohne Probleme, bis auf einmal als "ne fiese Storm opkom" und am anderen Morgen "stond däe Boom wengsch". Mit kräftigen Windböen hatte auch das Vereinkomitee Lohmar beim Maibaumsetzen 2018 zu kämpfen. Trotz schwerem Krangerät gelang es nicht den Baum standfest zu verkeilen. Erst nachdem er um drei Meter verkürzt wurde, konnte er stablilisiert werden. Das Vereinskomitee hatte 2012 den Brauch wieder aufleben lassen.

1919 errichteten die britischen Besatzungstruppen ein Waldlager am Ziegelfeld für ca. 1.000 Soldaten. Die Bevölkerung fühlte sich von den Besatzern unterdrückt. Über sein Verhältnis zu den Engländern berichtet Peter Büscher (Jahrgang 1901) als Zeitzeuge in einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig, das 1983 aufgenommen wurde.

Auf Initiative des Vorsitzenden Hermann Gierlach des Männergesangvereins Frohsinn Lohmar wurde der Film vom deutschen Heimatfilmdienst Axel von Kurz am 12. Mai 1955 hergestellt. Heinrich Kraus, Hermann Gierlach und Kurt Meldau begleiteten den Kameramann bei den Aufnahmen. Der Filmkommentar stammt von Hans Dieter Heimig. Sprecher ist Rainer Böhm.

Der Filmausschnitt zeigt den Festzug der Vereine durch die Poststraße.

Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) hat einige Geschichten aus dem Buch Sagen und Geschichten, 1983 herausgegeben vom Heimat-und Kulturverein Lohmar, auf Tonträger gesprochen. Die Geschichte von den unterirdischen Gängen hat er selbst aufgezeichnet. Viele alte Lohmarer haben bei der Überlieferung mitgewirkt

Hans Dieter Heimig hat im Jahr 1978 einige Gespräche mit alten Lohmarerinnen und Lohmarern auf Tonkassetten festgehalten, u.a. auch mit dem verstorbenen Lohmarer Orginal Josef Kümmler (Jahrgang 1897), bekannt als „Kümmlers Jüpp“ und Peter Büscher, Jahrgang 1901, der auch einige Jahre Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Lohmar war. In dem Audioclip sprechen sie über die Betreiber der Lohmarer/Pilgrams Mühle

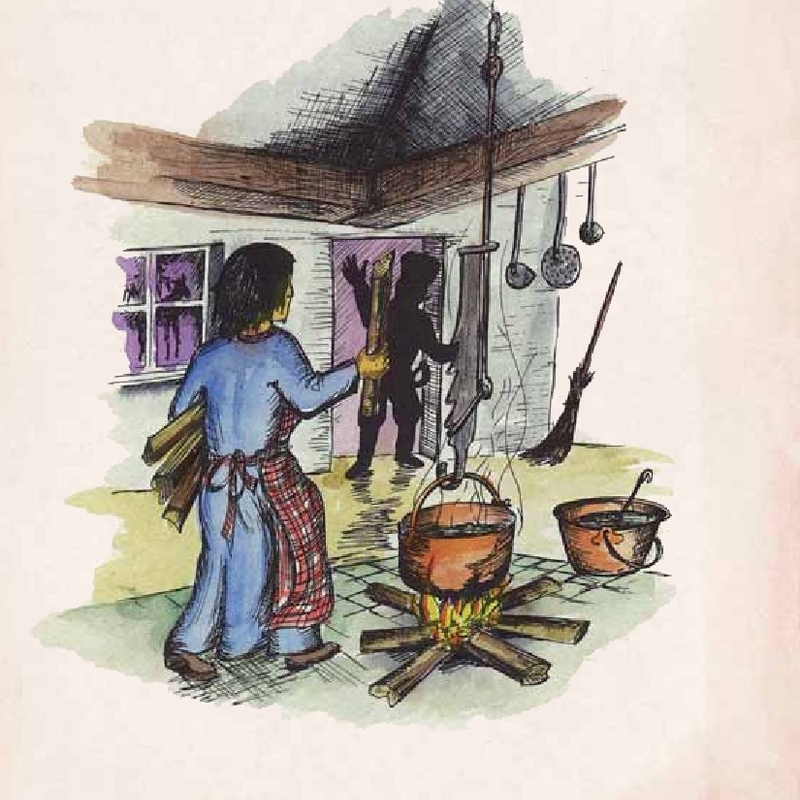

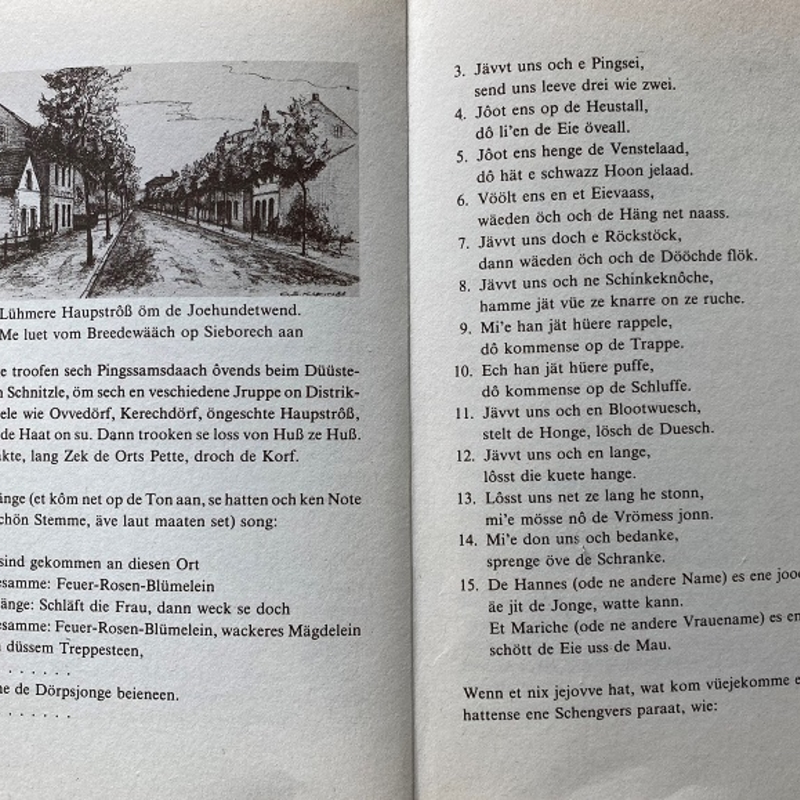

Ein alter Brauch war das Pfingsteiersammeln, das vornehmlich im Rheinland, aber auch im Elsaß ausgeübt wurde. In Lohmar trafen sich die "Pingsjonge" aus dem Jungesellenverein "Pingssamsdach ovends" an der Schnitzlers Eck (heute Lohmarer Höfe) und zogen durch das Dorf von Haus zu Haus. Nach dem Absingen des Pfingstliedes wurden Eier, Speck und sonstige Gaben gesammelt. "Dat Hengehäe" wurde dann am ersten oder zweiten Pfingsttag mit dem ganzen Dorf gefeiert. In Teilen des bergischen Landes geht man heute noch wie eh und jeh zum Pfingsteiersingen. In Lohmar wird dieser Brauch nur noch vereinzelt ausgeübt, wie zum Beispiel von der Straßengenmeinschaft "Am Bungert".

Der verstorbene Ehrenbürger der Stadt Lohmar und langjährige Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsverein Lohmar Bernhard Walterscheid-Müller (5.4.1918 - 21.7.1991) hat diesen Brauch zu Pfingsten sowohl auf Tonkassette als auch schriftlich festgehalten: So auch die Anekdote wie "ene Vremde namens Homuth" die Pingsjonge für Räuber hielt und aus seinem Gewehr Schüsse in die Luft abgab, der Eierkorb aber gerettet wurde.

Am 7. Mai 2021 wurde an der Ecke Rathausstraße/Bachstraße/Mühlenweg vor dem Haus "Dunkels Eck" die Skulptur der "Lohmarer Mühle" - vielen auch als "Pilgrams Mühle" bekannt - der Öffentlichkeit übergeben. Wegen der Corona-Einschränkungen waren nur die unmittelbar am Projekt Beteiligten und Bürgermeisterin Claudia Wieja zur Präsentation eingeladen. Neben der Skulptur wurde eine Infotafel, die die geschichtlichen Hintergründe erläutert und eine von dem Bildhauer und Steinmetz Markus Weisheit gestiftete Ruhebank aufgestellt.

Finanziert wurde das Projekt „Lohmarer Mühle“ durch eine großzügige Spende der Eheleute Margarethe und Dr. Dieter Bretzinger an den Heimat- und Geschichtsverein (HGV) Lohmar. Es war Ihnen ein Anliegen, gemeinsam mit dem HGV ein heimat- und identitätsstiftendes Denkmal in Lohmar zu schaffen. Der Vorschlag der Lohmarer Künstlerin (Kunst im Fachwerk) und Vorsitzenden des Kunstvereins LohmArt Martina Furk und des HGV-Geschäftsführers Wolfgang Röger, das Thema Mühlen aufzugreifen und an die markante Lohmarer Mühle am Auelsbach zu erinnern, fand sofort Zuspruch. Der künstlerische Entwurf von Martina Furk wurde gemeinsam mit Markus Weisheit, Steinmetz- und Bildhauerwerkstatt aus Siegburg und Christian Thiesen, Metallbau Thiesen aus Lohmar zur Fertigungsreife entwickelt und umgesetzt. Als Materialien wurden Gesteinsblöcke aus bergischer Grauwacke und Cortenstahl gewählt. Als Standort wurde die Grünfläche vor dem Haus "Dunkels Eck" mit der Stadt Lohmar abgestimmt. Er liegt sehr exponiert in der Nähe des Auelsbaches unweit des ursprünglichen Mühlenstandortes. Das Grundstück wurde im Zuge der Verlegung der Rathausstraße von der Stadt erworben und als Grünfläche angelegt.

Die Skulptur erinnert an die große technische und kulturgeschichtliche Bedeutung der Wassermühlen. Viele Ortsnamen in der Stadt Lohmar erinnern noch heute daran.

Das Mühlrad wurde nach der Einweihung arretiert und ist nicht mehr beweglich.

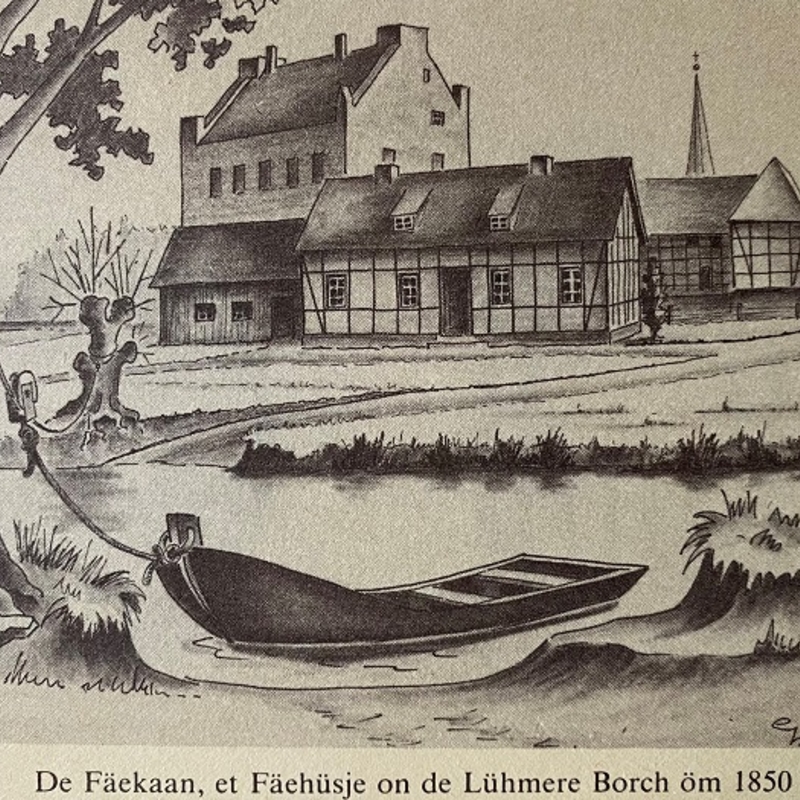

Vom Fährbetrieb über die Agger vor dem Bau der eisernen Aggerbrücke in Jahr 1899 erzählt der verstorbenen Ehrenbürger Bernhard Walterscheid-Müller auf Tonkassette in Lohmarer Mundart.

In einem schriftlichen Vertrag von 1873 ist festgehalten, dass das zur Burg Lohmar gehörende Fährhaus - heute Restaurant "Zur alten Fähre" - an den Ackerer und Holzschneider Wilhelm Lehr verpachtet wurde. Er und seine Frau Sibylla wurden kurz danach Eigentümer des Fährhauses. Sibylla übernahm den kompletten Fährbetrieb. Dieser diente dem Übersetzen von Passanten mit Gepäck und Handfahrzeugen. Zu diesem Zweck war ein Drahtseil über die Agger (etwas oberhalb des Fährhauses) gespannt mit einer Rolle, an der der Holznachen befestigt war. Mittels Drahtseil und Rolle ließ sich der Kahn ohne große Mühe zum anderen Ufer führen. Bald gab es keinen Fahrgast, der sich nicht bedenkenlos der Fahrkunst der »Buchholz-Möön« – wie sie nun genannt wurde – anvertraute. Am Fährhaus, einem kleinen Fachwerkhaus, war ein kleines Glöckchen angebracht, das durch einen Draht von der anderen Aggerseite bedient werden konnte. Der übliche Ruf „Holl rövve!“ (Hol rüber!) war dadurch nicht mehr nötig. Und wenn das Glöckchen ertönte, wusste man, dass jemand von der anderen Aggerseite übersetzen wollte.

Die Gebühren waren sehr niedrig: 10 Pfennig für ein Pferd oder eine Kuh, 3 Pfennig für kleinere Tiere wie Schafe oder Ziegen, auch für eine Handkarre, 5 Pfennig für Erwachsene und 3 Pfennig für Kinder. Die Zahl der Fahrgäste war sehr gering, lediglich bei Kirmes in Lohmar oder Altenrath war mehr zu tun. Die Einnahmen waren also sehr niedrig. Eine kleine zusätzliche Einnahmequelle bestand in der Schankerlaubnis, angedeutet durch einen in der Nähe der Haustür stehenden Wacholderstrauch. So verlief das Fährdienstleben, das bald von Bertram Kronenberg, der am 4. 11. 1893 Anna Catharina Lehr geheiratet hatte, übernommen wurde. Anna Catharina Kronenberg, »et Fahr-Tring« genannt, übernahm den Fährdienst. Von ihr wird erzählt, dass sie öfters zudringlichen Fahrgästen eine Abkühlung verschaffte, indem sie ihnen ein unfreiwilliges Bad in der kühlen Agger verschaffte. Doch sehr bald, nämlich 1899, kam es zur Fertigstellung der Aggerbrücke. Damit hatte dann die Fähre ausgedient und wurde stillgelegt. Kurze Zeit später, am 26. 1. 1901, starb Sibylla Lehr, »de Buchholz-Möhn« und fünf Jahre später, am 17. 6. 1906 Wilhelm Lehr.

1976 ließen sich vor dem Standesbeamten Hans Köb im Lohmarer Rathaus Renate und Reiner Krämer trauen. Beide stammen aus bekannten Lohmarer Familien und engagieren sich seit Gründung in der Bürgerstiftung Lohmar. Renate, geb Braschoß stammt aus der Burg Lohmar. Ihre Mutter Gerta Wasser hatte 1962 die rechte Hälfte der Burg Lohmar geerbt und zuvor den Landwirt Josef Braschoß aus Spich geheiratet. Reiner Krämer war bis 2005 Inhaber und Geschäftsführer der Firma Kudla Elektrobau, die über drei Generationen im Familienbesitz war.

In dem Filmausschnitt von 1976 sind neben dem Brautpaar und dem Standesbeamten die beiden inzwischen verstorbenen Trauzeugen die Mutter des Bräutigams Charlotte Krämer und der Vater der Braut Josef Braschoß bei ihrer Unterschrift festgehalten.

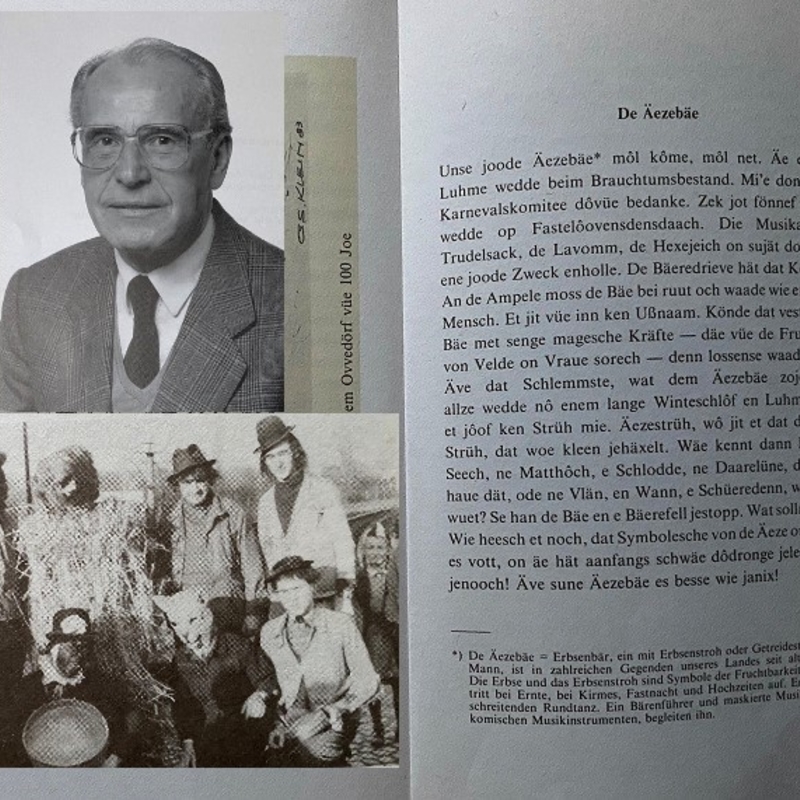

In Zeiten des Corona- Lockdowns wird es 2021 am Karnevalsdienstag keinen Umzug des „Äezebärs“ (Erbsenbär) - eine weitgehend ausgestorbene Tradition, die in Lohmar erhalten geblieben ist und sogar 2008 in der Gründung des Vereins „Ääzebär e. V.“ mündete - durch die Straßen geben. Dieses Brauchtum geht zurück ins 19. Jahrhundert. In Köln ist der „Ähzenbär“ schon 1859 bezeugt als Teilnehmer des Rosenmontagszuges. Im Bonner Land tanzte der Äezebär bei den Heischeumzügen – auch als Köttzoch bekannt – auf den Straßen. Die verkleideten jungen Leute sammelten Speck, Eier, Wurst und Geld ein. Das Erheischte wurde anschließend verzehrt. Bei dem Äezebär-Treiben am Karnevalsdienstag in Lohmar werden die gesammelten Geldspenden einem gemeinnützigen Zweck zugeführt.

Der 1991 verstorbene Lohmarer Unternehmer und Ehrenbürger Bernhard Walterscheid Müller hat das Brauchleben in Lohmarer Mundart festgehalten und berichtet, dass es in Lohmar schon 1913 „ne Äezebäe joof“.

Neben Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter bildet der Karneval im Rheinland die 5. Jahreszeit. Der erste närrische Höhepunkt ist die Proklamation der Tollitäten. In der Session 2020/21 sollten Prinz Wolfgang I. (Boldt), Bauer Rolf (Pauli) und Jungfrau Andrea (Andrè Bläß) von der Tanzgruppe „De Drömdöppe“ die Lohmarer Jecken regieren. Doch der Corona-Lockdown verhinderte nahezu alle Traditionsveranstaltungen, so auch die Proklamationssitzung des KAZI. Das designierte Dreigestirn kann sich aber auf die nächste Session freuen, da die Karnevalsgesellschaft „Ahl Jecke“ sich bereit erklärte, ihre Narrenherrschaft um ein Jahr zu verschieben. Sie wird dann 2022/23 zum „77 jährigen“ die Tollitäten stellen.

Zahlreiche Lohmarer Prinzen kommen aus den Reihen der KG „Ahl Jecke“, angefangen 1952 mit Gerhard Schönenborn. 1976 wurde ihr Gründungsmitglied Bältes I. (Krieger) und seine Frau Anneliese I. von Bürgermeister Hans Günther van Allen proklamiert. Die Sitzung leitete Sitzungspräsident Werner Knorre. Die Regierungserklärung verlas Adjudant Josef van der Viefen. Die Tanzcorps "Lühmere Mädche" und die Kazi-Funken "Rut Wieß" mit ihrem Tanzmarichen Elke Nitsch (verh. Jahnke) und Tanzoffizier Klaus Schröder sowie viele weitere einheimische Kräfte gaben sich die Ehre. Horst König hat Ausschnitte in einer Filmaufnahme über die Gemeinde Lohmar festgehalten.

Der Filmausschnitt erinnert an die legendären Hauptschulsitzungen, die Rektor Hans-Georg Fingerhuth(Vorschaubild) 1963 ins Leben rief und die leider 2013 - auch weil die Haupstschule aufgelöst wurde - nach 50 jähriger Tradition ein Ende nahmen. 36 Jahre organisierte Hauptschullehrer Erwin Rußkowski als Sitzungspräsident den Schulkarneval. Schön, dass er diese Nachwuchs- Förderung der rheinischen Mundart und des Karnevalsbrauchs in dem Verein „Saach hür ens“ fortgesetzt hat und hier weitere fantastische Karnevalssitzungen veranstaltet, wenn nicht gerade wie in der Session 2020/21ein Corona-Virus den Karnevals-Virus überbietet.

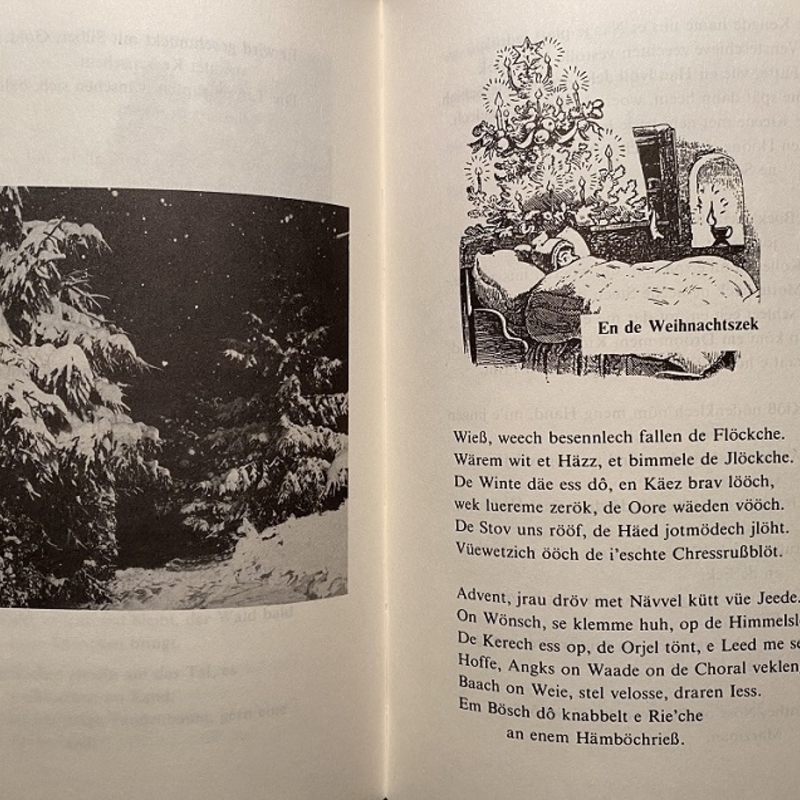

Das Gedicht „En de Weihnachtszek“ hat Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) auf eine Tonkassette gesprochen. In der heimatlichen Mundart „Lühmer Platt“ liest er aus seinem Buch „Heimatliche Winterzeit – Erinnerungen“ vor und lässt uns die weihnachtliche Atmosphäre und Kinderträume in den 1920er Jahren nachempfinden. Ein Auszug des Vortrages ist in der Audiodatei enthalten.

Zwar ist Corona-Pandemie von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2020 gewählt worden, aber auch die Bewegung "Fridays for Future" mit den Themen Klimawandel und Erderwärmung hat die öffentliche Diskussion beherrscht. Viele fragen sich in der winterlichen Weihnachtszeit, ob unsere Kinder zu Hause jemals noch mal eine geschlossene Schneedecke über mehrere Wochen erleben werden - so wie früher.

Wie die Kinder ihre Freizeit im Winter 1928 verbrachten, erzählt Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) in seiner Muttersprache in "Lühmer Platt". Ein Auszug aus einer Aufnahme auf Tonkassette ist auf der Audiodatei zu hören.

1927/28 war ein strenger Winter, in dem die Agger ganz zufror und es noch Eis und Schnee bis in den März gab. Ein Glück für die Kinder, dass kurz zuvor die neue Lohmarer Rodelbahn fertiggestellt wurde. Die neue Bahn begann auf der Höhe des Tannenwaldes ("dem Bläcke") oberhalb der Waldschule und endete über die Hermann-Löns-Straße (damals noch Fahr- und Feldweg) in der Bachstraße. Viele Freiwillige hatten beim Bau der Rodelbahn mitgeholfen: "All hattense ovends bes en de Naach metjehollefe, met Hack un Schöpp, met Ax un Säch." Die vollständige Erzählung wie viele weitere über Brauch, Sitte und Lebensart in Lohmar sind in dem Buch Heimatliche Winterzeit, 1984 von Bernhard Walterscheid-Müller zu finden.

Traditionsgemäß läuft im November die Theatersaison beim Dilettantenverein in Neuhonrath. Die Laienschauspieler strapazieren dann 3 bis 4 mal wöchentlich vor ausverkauftem Haus auf der Baacher Bühne in Neuhonrath die Lachmuskeln der Zuschauer. So war es noch bis 2019. In 2020 mussten leider alle Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Der Filmauschnitt von 1976 erinnert an die Zeit als der Verein im Saal des Gasthauses "Auf dem Berge" in Höffen seine Vereinsbühne hatte. 1976 drehte Horst König unter der Schirmherrschaft des damaligen Gemeindedirektors Albrecht Weinrich ein Film über Streifzüge durch die Gemeinde Lohmar. Eine Videonachbearbeitung durch Wolfgang Hilleke, Honrath wurde durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein Wahlscheid unterstützt.

Den Ausklang des Video-Films "Lohmar live" aus dem Jahr 1989 untermalte die Singgemeinschaft Birk - 8-facher Meisterchor im Chorrverband NRW - mit dem Lohmar Lied. Rolf Pohle hatte es komponiert und der ehemalige Bürgermeister Wilhelm Schulte den Text dazu geschrieben.

Jürgen Morich hatte 1989 den Videowettbewerb der Gemeinde Lohmar gewonnen und in einem Querschnitt die Geschichte des Jahres 1989 in Lohmar in bewegten Bildern festgehalten.

Peter Büscher (geb. 1901) erzählt in einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig im Jahr 1983 über seine Erinnerungen an den Ulrather Hof. Der Ulrather Hof befand sich im Lohmarer Wald nahe der Agger auf dem Weg zum Brückberg in Siegburg. Viele Lohmarer waren um 1900 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges in den Königlichen Werken, das sind die Preußischen Rüstungsbetriebe Feuerwerkslaboratorium und Geschoßfabrik, auf dem Brückberg beschäftigt und gingen zu Fuß oder fuhren mit dem Fahrrad am „Ulerod“ vorbei zu ihrer Arbeit. Der Ulrather Hof ist nach seinen Urahnen, den Herren von Ulroide, die schon 1380 ihr Erbe – den Ulrather Hof – verkauften, benannt. Bei einer Steuerschätzung im Jahre 1565 war der Hof schon verfallen. Aus dieser Zeit stammt noch die heutige Ruine, die man über den Waldweg nördlich der Bundestraße 56 n entlang erreichen kann. Hier findet die jährliche Gedenkfeier der Stadt Siegburg statt zur Erinnerung an drei luxemburgische Kriegsgefangene, die hier am 23 August 1944 ermordet wurden. 1903 entstand bei der Ruine ein Waldrestaurant mit großem Gastgarten, das aber nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegeben und im August 1964 abgerissen wurde, um der Autobahnauffahrt nach Bonn Platz zumachen.

Die Postkarte aus den 1920er Jahren zeigt diese Restauration und nennt Ludwig Finkelberg als Betreiber. Auf einer anderen Postkarte des Ulrather Hofes wird Josef Huhn als Betreiber des Waldrestaurantes, eröffnet 1903 genannt.

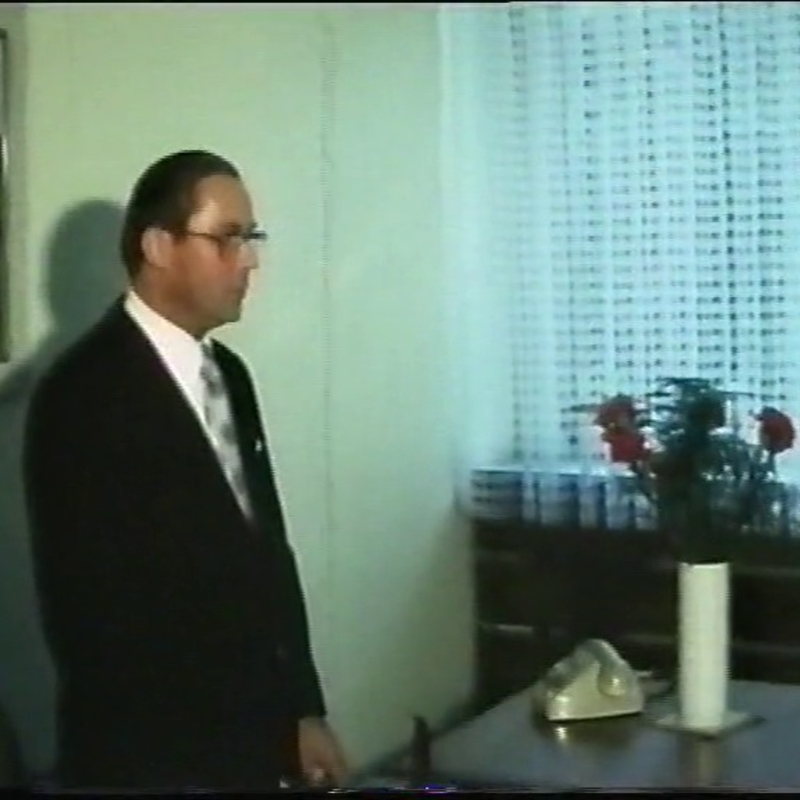

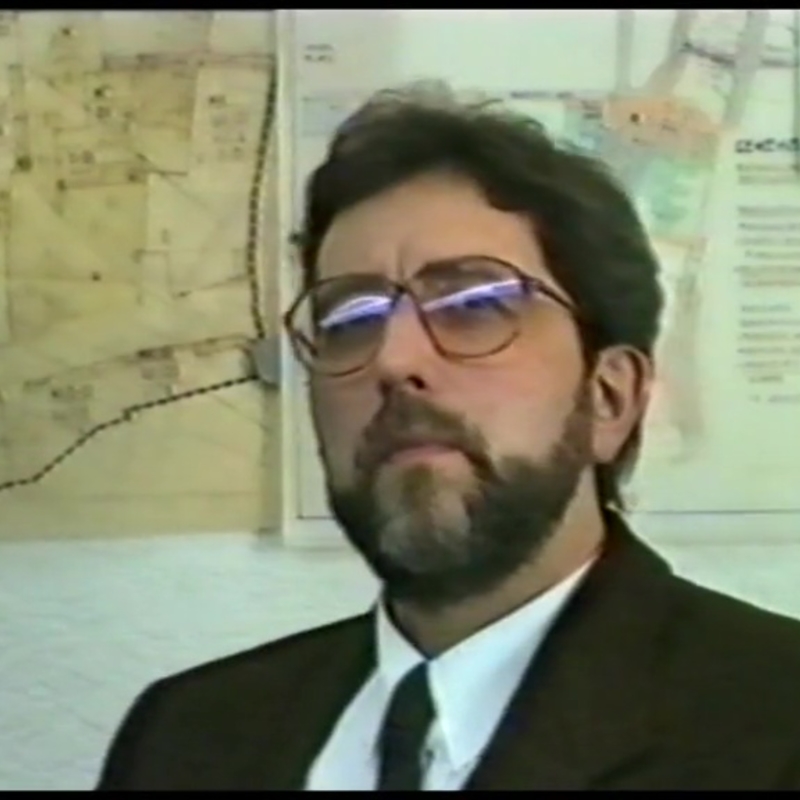

1989 interviewte Jürgen Morich den damaligen Gemeindedirektor Horst Schöpe. Unter dem Thema „Lohmar live“ hatte die Gemeinde Lohmar 1989 einen Videowettbewerb ausgeschrieben. Der Film von Jürgen Morich erhielt den ersten Preis. Er hatte zahlreiche kulturelle und kommunalpolitische Ereignisse sowie Vereinsveranstaltungen festgehalten.

Horst Schöpe war 1959 in den Dienst der Gemeinde Wahlscheid eingetreten. 1984 wurde er zum Beigeordneten der Gemeinde Lohmar und 1988 zum Gemeindedirektor gewählt. 1991 wurde Lohmar Stadt und der Verwaltungschef führte den Amtstitel Stadtdirektor. Am 3.Nov.1994 wählte Ihn der Rat der Stadt Lohmar zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister. Bei der Kommunalwahl 1999 wurde er von der Bürgerschaft direkt gewählt. 2004 verabschiedete sich Horst Schöpe nach 45 Dienstjahren.

In dem Audio-Clip erzählt Josef Kümmler in „Lühmer Platt“, weshalb die Pfarrei Lohmar zur Zeit Pfarrer Düsterwalds Anfang des 20. Jahrhunderts besonders attraktiv war.

Hans Dieter Heimig hat im Jahr 1978 einige Gespräche mit alten Lohmarerinnen und Lohmarern auf Tonkassetten festgehalten, u.a. auch mit dem verstorbenen Lohmarer Orginal Josef Kümmler (Jahrgang 1897), bekannt als „Kümmlers Jüpp“. Josef Kümmler hatte einen Friseurladen in Lohmar an der Hauptstraße 59 – neben der Lindenapotheke -, den später sein Sohn Bruno Kümmler weiterführte. Die Friseurstube war mit Hilfe von Sünner-Korn und Strang-Tabak der Umschlagplatz für Dorfgeschichten. Ein lustiger Ausspruch zu Neujahr 1946 ist in der Vereinschronik der KG „Ahl Jecke“ von ihrem Ehrenmitglied Bernd Palm festgehalten: „Prosit Neujohr, de Katz die hätt kenn Hohr, de Hungk hätt kene Stüpp, dat säht de Kümmlers Jüpp“.

Der Videoausschnitt zeigt das Geschehen um die Kommunalwahl im Jahr 1989. Sie endete im Ergebnis in einer großen Koalition von CDU und SPD. Rolf Lindenberg wurde zum Bürgermeister gewählt. Seine Amtsperiode dauerte bis 1994. Er war der letzte ehrenamtliche Bürgermeister in Lohmar. Danach wurde durch die Änderung der Kommunalverfassung die sogenannte Doppelspitze (Stadtdirektor – Bürgermeister) abgeschafft und der hauptamtliche Bürgermeister eingeführt.

Unter dem Thema „Lohmar live“ hatte die Gemeinde Lohmar 1989 einen Videowettbewerb ausgeschrieben. Der Film von Jürgen Morich erhielt den ersten Preis. Er hatte zahlreiche kulturelle und kommunalpolitische Ereignisse sowie Vereinsveranstaltungen festgehalten.

Die traditionelle Rathauserstürmung am Rosenmontag wurde von der ältesten Lohmarer Karnevalsgesellschaft „Ahl Jecke“ ins Leben gerufen. Der Videoausschnitt aus „Unsere Gemeinde Lohmar“ zeigt den Sturm auf das Rathaus 1976 als das Prinzenpaar Bältes I. und Anneliese I. (Krieger) das Narrenvolk regierte. Bältes Krieger war Gründungsmitglied der „Ahl Jecke“ im Jahr 1946. Gemeindedirektor Weinrich und Bürgermeister Dr. Hans Günther van Allen erklärten den Rücktritt.

1976 drehte Horst König unter der Schirmherrschaft des damaligen Gemeindedirektors Albrecht Weinrich ein Film über Streifzüge durch die Gemeinde Lohmar. Eine Videonachbearbeitung durch Wolfgang Hilleke, Honrath wurde durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein Wahlscheid unterstützt.

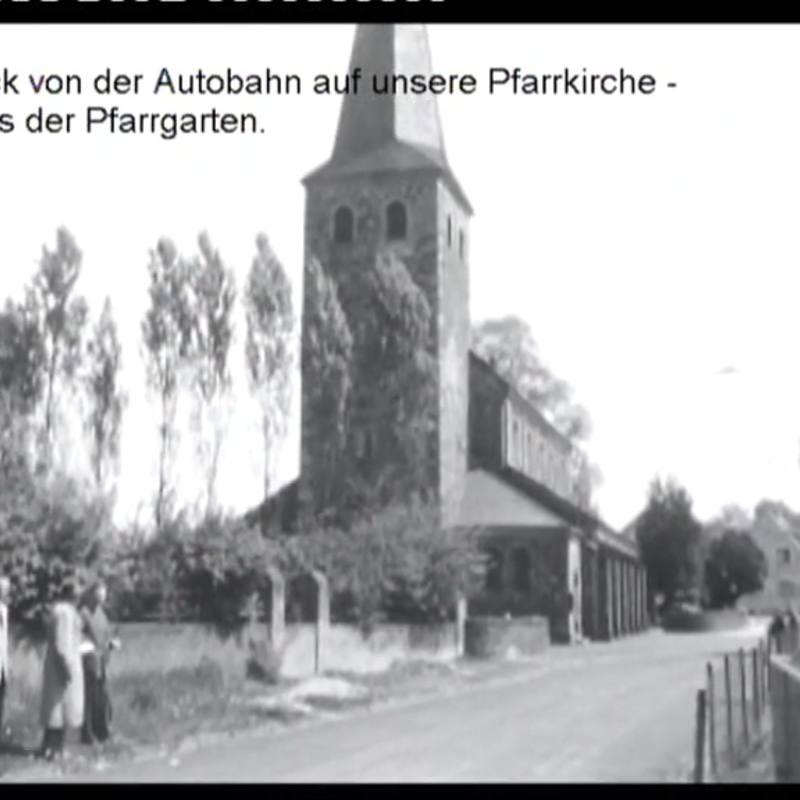

Der Filmausschnitt zeigt die Verabschiedung von Pfarrer Fritz Pleuger im Sommer 1976 in der Wahlscheider St. Bartholomäus-Kirche auf dem Berg.

26 Jahre war Fritz Pleuger Pfarrer in Wahlscheid. Er folgte dem langjährigen – von 1909 bis 1949 - Pfarrer Julius Wilhelm Kauert. Fritz Pleuger hat in seiner Amtszeit viel bewegt und war in der Bevölkerung sehr geschätzt. Er suchte die Nähe zu den Menschen und war dem Vereinsleben sehr zugetan. In den 1960er Jahren wurde die Kirche aufwendig renoviert. Die Arbeiten dauerten mehrere Jahre. In dieser Zeit wurden auch die für damalige Verhältnisse sehr modernen Buntglasfenster des Dürener Künstlers Hermann Gottfried eingebaut. Pfarrer Pleuger musste sich damals viele kritische Meinungen anhören.

Nach seinem Abschied als Pfarrer erhielt Fritz Pleuger noch hohe Auszeichnungen. 1984 wurde ihm von Landrat Dr. Franz Möller das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen und am 1. April 1992 erhielt er das Goldene Kronenkreuz, die höchste Auszeichnung des diakonischen Werkes der evangelischen Kirche. Am 20 September verstarb Fritz Pleuger.

40 Tage nach Ostersonntag ist Christi Himmelfahrt. Der Tag ist seit 1934 in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag und fällt immer auf einen Donnerstag. Schon im Mittelalter wurde Christi Himmelfahrt auch als Vatertag bezeichnet, allerdings im christlichen Sinne, da Jesus zu seinem Vater aufsteigt. Die Rituale des Vatertages haben ihre Wurzeln im 18. Jahrhundert in den USA, als zu einem festgelegten Zeitpunkt die jungen Männer in die Sitten und Gebräuche des Erwachenenlebens eingeführt wurden. Vatertagstouren in Lohmar waren auf der Agger sehr beliebt. Der Videoauschnit aus dem Film "Unsere Gemeinde Lohmar", von Horst König, aus dem Jahr 1976 lässt einen die Gaudi nachempfinden. Die feucht fröhlichen Männergelage sind allerdings auf dem Rückzug. Heute wird Vatertag mehr und mehr als Familientag für Ausflüge genutzt.

1976 drehte Horst König unter der Schirmherrschaft des damaligen Gemeindedirektors Albrecht Weinrich ein Film über Streifzüge durch die Gemeinde Lohmar. Eine Videonachbearbeitung durch Wolfgang Hilleke, Honrath wurde durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein Wahlscheid unterstützt.

Der Filmausschnitt zeigt eine Sitzung des Gemeinderates unter der Leitung des Bürgermeisters (1975-1984) Dr. Hans Günther van Allen mit vielen bekannten Persönlichkeiten aus dem politischen Gemeindeleben, u.a. die späteren ehrenamtlichen Bürgermeister Wilhelm Schulte (1969-1975 u.1984-1989), Rolf Lindenberg (1989-1994) und die hauptamtlichen Bürgermeister Horst Schöpe (1994-2004), Wolfgang Röger (2004-2014).

Das Sportfest 1955 auf dem ehemaligen Sportplatz am Breiter Weg fand großen Zuspruch bei den Zuschauern. Unter der Leitung von Hans Braschoß zeigen die Mädchen- und die Jungenriege des TUS Lohmar (heute TV Lohmar) eine Reihe von Turnübungen. Der Filmausschnit aus "Bei uns zu Haus" hält das Ereignis fest.

Der Filmausschnitt von "Bei uns zu Haus" zeigt eine Übung der Lohmarer Feuerwehr aus dem Jahr 1955. Der Feuerwehreinsatz startete am Spritzenhaus in der damaligen Mittelstraße - dort wo heute das Rathaus steht -. Das Übungsgelände war an der Bachstraße auf dem heutigen Gelände des Evangelischen Altenheims

Der Film zeigt die Kirche Sankt Johannes im Jahr 1955 und einige Akteure aus dieser Zeit. Er ist ein Ausschnitt aus dem Heimatfilm "Bei uns zu Haus", der damals vom Männerchor Lohmar aufgenommen wurde.

Im Park Lohmarhöhe befand sich bis Anfang der 1960er Jahre der erste Kindergarten in Lohmar. Träger des Kindergartens war die Ordensgemeinschaft vom "armen Kinde Jesu". Der Orden wurde 1844 von Clara Fey gegründet.

Einen kleinen Einblick in den Park und die Abläufe im Jahr 1955 gibt der Filmausschnitt aus dem Heimatfilm des Männergesangverein Lohmar.

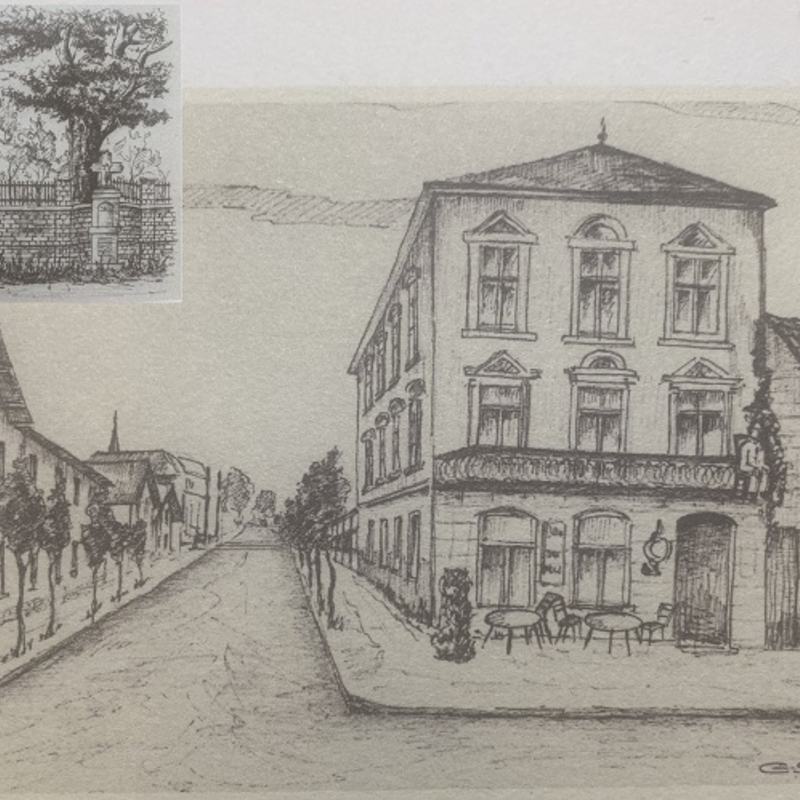

In einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig im Jahre 1978 erzählt Josef Kümmler, Jahrgang 1894 und Peter Büscher, Jahrgang 1901 von der Zeit als das Bürgermeisteramt in Lohmar, Hauptstraße 27 gebaut wurde.

Im April 1908 bezog der damalige Bürgermeister Ludwig Postorff mit seiner Verwaltung das neu errichtete Bürgermeisteramt. Bis dahin hatte er in Donrath residiert. Die Bedeutung von Lohmar als Zentralort des Amtes und seiner Gemeinden nahm seitdem ständig zu.

In einer eleganten S-Form schwingt sich die im Mai 2013 eröffnete an zwei stählernen Pylonen aufgehängte Holzbrücke über die Agger in Wahlscheid. Sie soll für Fußgänger und Radfahrer die Erweiterung des Landschaftsgartens Aggerbogen auf der anderen Flussseite erschließen und die überwiegend kleinen Besucher der Naturschule über die Agger bringen. Auch soll sie das Radfahren im Aggertal verbessern. Mit der Hängebrücke wurden Pfeiler im Flussbett vermieden, die bei Hochwasser die Strömung behindern könnten. Durch die S-Form konnte eine Brückenlänge von 62 Metern untergebracht werden, so dass die Fahrbahn nur eine maximale Steigung von 6% aufweist und damit auch für Rollstuhlfahrer benutzbar ist.

Peter Büscher, Jahrgang 1901, erzählt in einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig im Jahre 1978 u.a. von der Wallfahrt nach Seligenthal und einer möglichen Heiligenerscheinung in der Pützerau in Lohmar.

1689 ging nachweislich die erste Fußwallfahrt von Lohmar zum heiligen Rochus nach Seligenthal. Rochus (1275-1327) gilt als Schutzpatron der Pilger und Reisenden und als Nothelfer bei ansteckenden Krankheiten, insbesondere der Pest. 1709 wurde die barocke Wallfahrtskapelle Sankt Rochus südwestlich des Klosters Seligenthal errichtet. Die Pilger aus Altenrath, Scheiderhöhe und Lohmar gingen vom alten Lohmarer Kirchdorf über den früheren »Thalweg« (hergeleitet von Seligenthal) oberhalb der heutigen Pützerau, vorbei am heutigen Reiterhof Waldeck zur »Zwölf-Apostel-Buche«. Über den Reit- und Wanderweg A 2 vorbei am Haus Rothenbach ging es dann über die Zeithstraße durch den Kaldauer Wald Richtung »Dall« (Thal).

Die Sage vom Heiligensprung bezieht sich auf ein Flurstück in der Lohmarer Pützerau (Pützer(h)au bedeutet die Hau - abzuholzendes Waldgrundstück- des alten Pützerhofes in der Kirchstraße). Hier liegt in der Nähe des Talweges das Flurstück "Der Engelssprung" mit einem kleinen Quell, dem sogenannten Maibronnen. Hier in der Nähe wurden viele Dorffeste veranstaltet. Die alten Leute erzählten sich früher, dass man hier in früheren Jahren eine feenhafte Gestalt erblickt hätte, die gnadenreichen Einfluss ausgeübt hätte.