Die Bürgermeister und ihre Amtsitze

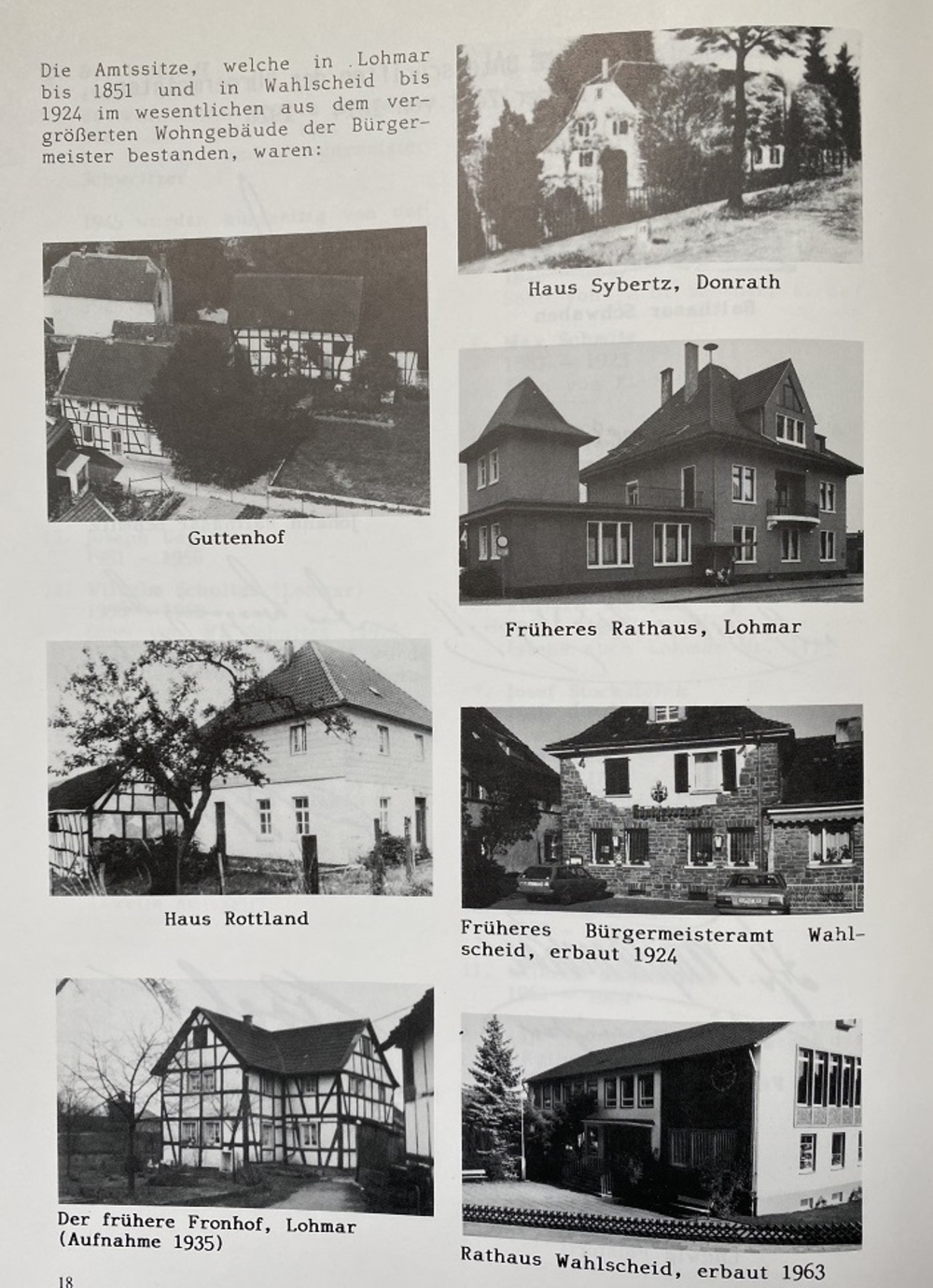

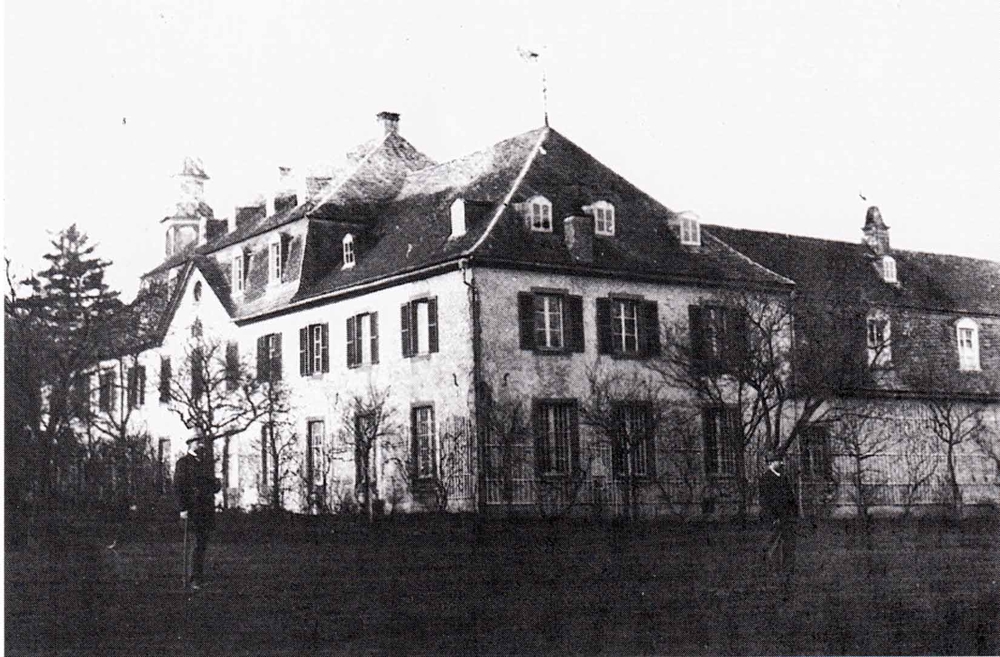

Der erste Bürgermeister der Bürgermeisterei (Marie) Lohmar Freiherr Franz von Gumpertz von Güsten hatte seinen Sitz in der Burg Lohmar und Freiherr Franz von Broe als Bürgermeister von Wahlscheid im Schloss Auel. Die Bürgermeistereien (Marien) wurden in der napoleonischen Besatzungszeit gebildet. Die ersten Bürgermeister unter der preußischen Regierung (ab 1814) waren für Lohmar Balthasar Schwaben, der sein Büro im Guttenhof (Eisenmarkt) hatte und Johann Balthasar Schmitz mit Sitz im Münchhof. In einem Beitrag im ersten Heft der Lohmarer Heimatblätter sind alle Bürgermeister und Amtssitze bis 1986 erfasst (siehe Dokument). Der letzte ehrenamtliche Bürgermeister war Rolf Lindenberg (1989 - 1994). Danach folgten die hauptamtlichen Bürgermeister Horst Schöpe (1994 -2004), Wolfgang Röger (2004-2014) und Horst Krybus (2014-2020).

Mit der Stichwahl am 27.09.2020 wurde Claudia Wieja zur Bürgermeisterin in Lohmar gewählt. Seit der Kommunahlwahl 1999 wird nur noch ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. In der Zeit von 1946 bis 1994 wurden die Städte und Gemeinden durch einen hauptamtlichen Stadt-/Gemeindedirektor (Leiter der Verwaltung) und einen ehrenamtlichen Bürgermeister (Repräsentant) geleitet. Zum ersten Mal rückt mit Claudia Wieja eine Frau an die Spitze der Stadt Lohmar. Am 1. November übernimmt sie für fünf Jahre die Amtsgeschäfte. Ihr Sitz ist das Rathaus in der Rathausstraße. Hier "residieren" die Lohmarer Bürgermeister seit dem Rathausneubau 1966.

Information

Dokument

Quellenangabe

Lohmarer Heimatblätter 1 S. 15 -18

Lohmar in alten Zeiten Bd.1 S.83

Wie et fröhe woe Bd. 1 S.81

Autor(en)

Bernhard Walterscheid-Müller, Wolfgang Röger| Zuletzt angesehen: | 26.04.2024, 09:50 |

| Bisher angesehen: | 1784 mal |

Querverweise

Zugehörige Dokumente

|

1935

- 1939 Das Foto auf dieser Postkarte aus den 1930er Jahren wurde vom Heppenberg aus in halber Höhe über der Dornhecke gemacht. Auf der Rückseite der Postkarte steht: Besucht die herrlichen Sommerfrischen des Aggertales. Man sieht Nr.1 die Jabachtalstraße,... Das Foto auf dieser Postkarte aus den 1930er Jahren wurde vom Heppenberg aus in halber Höhe über der Dornhecke gemacht. Auf der Rückseite der Postkarte steht: Besucht die herrlichen Sommerfrischen des Aggertales. Man sieht Nr.1 die Jabachtalstraße, Nr. 2 das Sägewerk Braun, Nr. 3 und 4 die Häuser Krumbe und Peter Broich, Nr. 5 das Haus von Willibert Jakobs, Nr. 6 das Haus Hasselssiefen auf der Kuttenkaule, Nr 7 das Haus Siebertz (ehemal. Bürgermeisteramt), Nr. 8 Haus Weingarten (de Krockpaasch), Nr. 9 Gaststätte „Altes Haus“?, Nr. 10 Haus Kreuz, Nr. 11 das alte Fährhaus (Fahr Wellem) und 12. das Haus Frecking. Verlag P. Pape, Fotograf, Lohmar-Rhld. (er hatte sein Fotogeschäft im späteren Eissalon auf der Hauptstraße, später in der Kirchstraße Nr. 4 – sein Nachfolger war Willy Küpper) |

Zugehörige Bilder

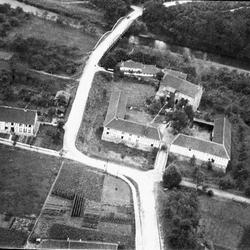

Die Luftbildaufnahme des Guttenhofes zu Lohmar Mitte der 1960er Jahre zeigt das zweigeschossige, zum Eisenmarkt (im Volksmund auch „et Saujässje“ genannt) traufständige Fachwerkhaus mit Satteldach und die grenzständige Scheune im Vordergrund. Der Putzbau, der Anfang der 1970er Jahre abgerissen wurde und das rechte hintere Fachwerkgebäude gehören bereits zur Villa Baumann – heutige Villa Friedlinde – dieses Fachwerkgebäude wird seit September 2008 vom Heimat- und Geschichtsverein Lohmar e.V. genutzt. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1653 zurück. (1653 wurde für das Kirchenlicht und das Läuten der Glocken und andere kirchliche Dienste der Lampenzehnt erhoben). Die Deckenbalken und der Dachstuhl wurden 1790/91 errichtet. 25 Jahre nach dem Bau des Fachwerkgebäudes diente das Gebäude dem Lohmarer Bürgermeister Balthasar Schwaben als Amtssitz.

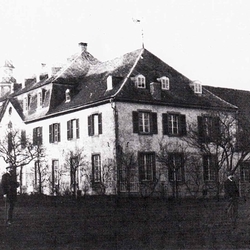

In dieser aus dem 18. Jahrhundert stammenden Fachwerkhofanlage Lohmar-Heppenberg, Sottenbacher Straße 12, im ehemaligen Rottland, residierte von 1826-1839 der Bürgermeister der ehemaligen Samtgemeinde (auch Gesamtgemeinde genannt) Lohmar, Paul Grames. Das Haupthaus wurde 1728 erbaut und ist in der bauhistorischen Gegenüberstellung mit dem Vogtshof in Lohmar, Bachstraße 7, hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbilds zu vergleichen. Das Foto entstand etwa Anfang bis Mitte der 1930er Jahre.

1875 wohnten in Münchhof 38 Einwohner in 7 Wohnhäusern.

Interessante Flurbezeichnung in der näheren Umgebung: „Im Juhpert“ oberhalb der evangelischen Kirche St. Bartholomäus in Richtung Münchhof gelegen (Im Volksmund sagte man „Kuppert“).

Münchhof hatte einen Weiher bzw. Dorfteich. Der Weiher war verhältnismäßig groß. In den 1960er Jahren wurde er zugeschüttet und mit einem Wohnhaus bebaut.

Der Weiler Münchhof – erstmals 1166 erwähnt – ist der älteste Weiler und Kern von Wahlscheid.

Nikolaus Maas, Münchhof, hat erlebt, daß man bei Verlegen der Wasserleitung gegenüber einem der ältesten Häuser von Münchhof, dem „Schmitz-Huus“ (früher „Konsum“), auf Tongefäße, Pfeifen usw. stieß. Man grub damals nicht weiter, weil die Grenze des Nachbargrundstückes erreicht war.

Von den Vorfahren ist überliefert, daß ein unterirdischer Gang von der Grube Pilot im Siefen bis zu dem vorgenannten Haus Schmitz bestanden haben soll.

In der Zeit um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert weitete sich der Ort Donrath, in der Gemeinde Halberg erheblich aus. Donrath war lange Zeit Verwaltungsmittelpunkt der Bürgermeisterei Lohmar, nämlich ab 1851bis 1892 mit Bürgermeister Wilhelm Orth im Haus Siebertz und 1892 verlegte der Bürgermeister Peter Karl von Francken (1892-1906) seine Amtsstube in zwei Räume des an das „Weisse Haus“ angebauten Nebengebäudes, dort wo auf dem Bild der Saaltrakt links neben dem Hauptgebäude später errichtet wurde. Die Gast- und Schankwirtschaft gehörte zu diesem Zeitpunkt Fritz Kreuzer, der am 22.4.1892 die Konzession erhielt im Hause Nr. 5 in Donrath einen Gasthof zu betreiben. Darüber hinaus hatte er eine Handlung in Holz und Baumaterialien, Kohlen, Futter- und Düngemitteln. Am 9.12.1909 erweiterte er seine Gasträume um einen Tanzsaal und eine Kegelbahn. Die jungen Turner des heute bereits 100 Jahre bestehenden Turnvereins Donrath e.V. konnten hier ihre Leibesübungen aufnehmen. Eine spätere Wirtin des „Weissen Hauses“ war wie auf dem Foto der 1920er Jahre ersichtlich Erna Paffrath.