Mundart

Enthaltene Objekte

Dokumente

|

2008

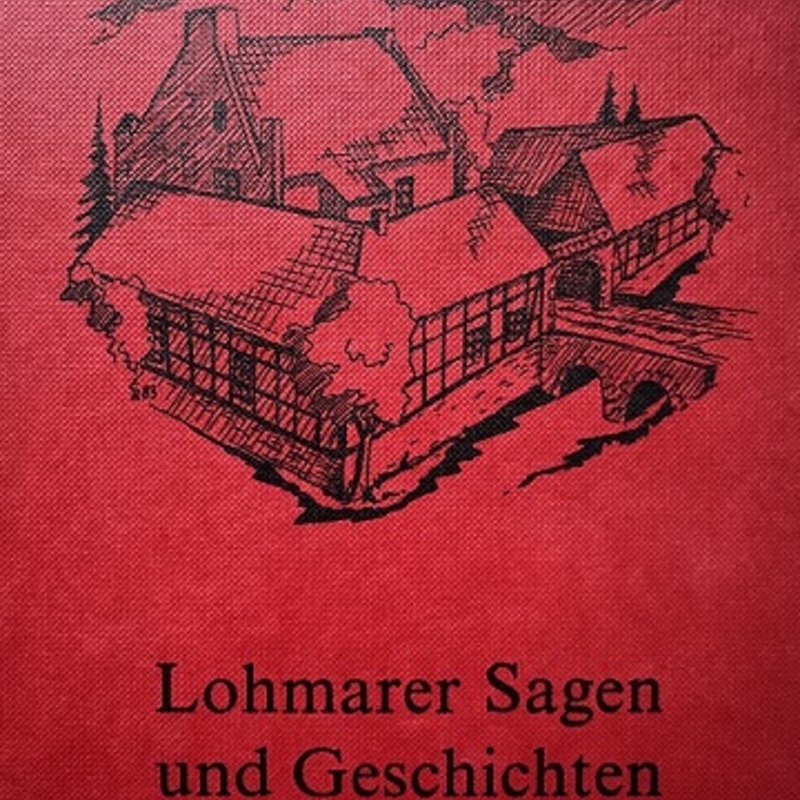

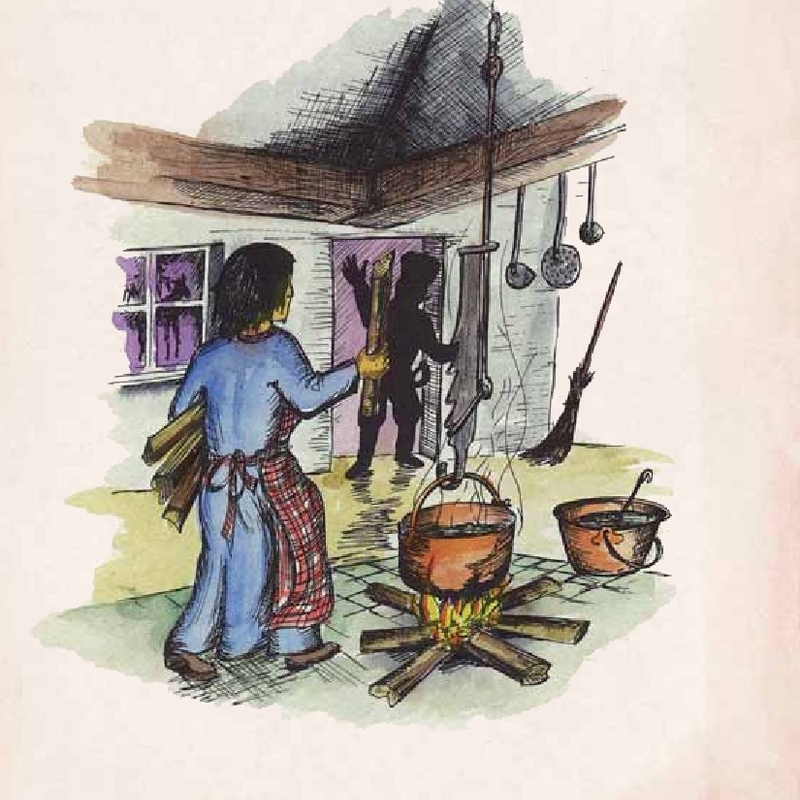

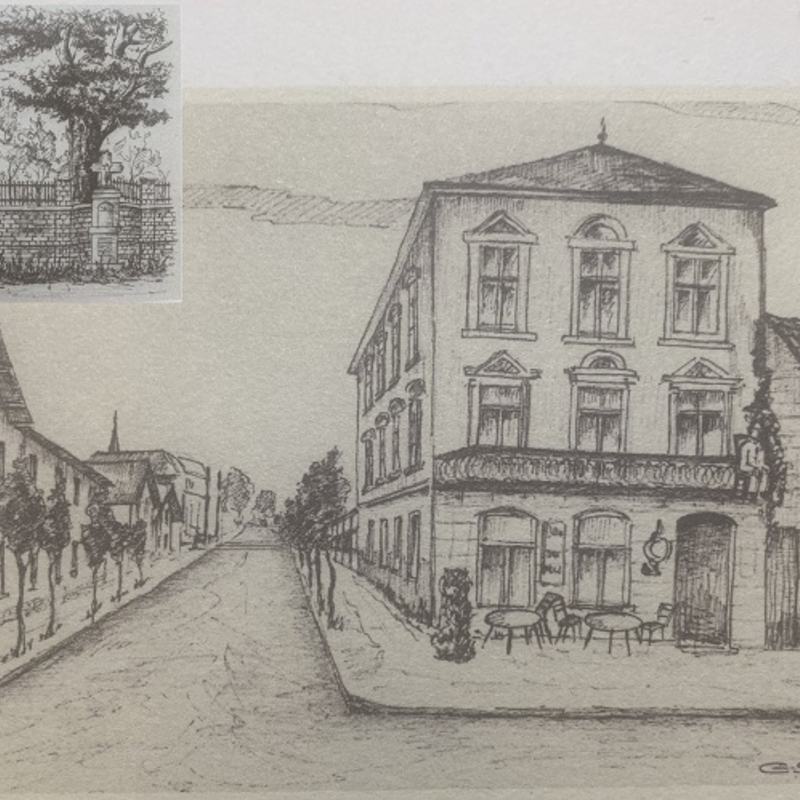

Das Dokument enthält zwei Sagen, die sich um die Burg Lohmar ranken. Sie sind zusammengetragen von Hans Dieter Heimig (Jahrgang 1942) und dem 1991 verstorbenen Bernhard Walterscheid Müller (Jahrgang 1918). Die wunderbaren Illustrationen stammen von... Das Dokument enthält zwei Sagen, die sich um die Burg Lohmar ranken. Sie sind zusammengetragen von Hans Dieter Heimig (Jahrgang 1942) und dem 1991 verstorbenen Bernhard Walterscheid Müller (Jahrgang 1918). Die wunderbaren Illustrationen stammen von Raimund Schüller (1950 - 2018). Sagen sind von Menschen überlieferte Berichte, die an bestimmte Ereignisse oder Tatsachen anknüpfen. Sie spiegeln die Vorstellungswelt der Vorfahren wieder und ihre Einstellung zum Leben. Die Sage "Alte Burg zu Lohmar" geht zurück auf Will Friedland (Siegburger Kreisblatt, 69.Jahrgang, Nr.198), der Lohmar in seiner Einleitung beschreibt: "Und kommst du über einen der Bergpfade her, so mutet sich das Dörfchen drunten im Tale an, wie ein Baum- und Blütenwerk gezaubertes, wunderliches Häusergenist, dessen Giebel verstohlen über den Baumgipfeln hervorlugen. Der Kirchturm nur gibt mächtiger und lauter von seinem Dasein Kunde". Bei der Überlieferung der zweiten Sage "De ongeerdesche Jäng en Luhme" haben viele alte Lohmarer mitgewirkt. Die Erzählungen sind vom Autor Bernhard Walterscheid-Müller zusammengefasst und auch ins Hochdeutsche übersetzt worden. Johannes Heinrich Kliesen ist 2004 der Frage nachgegangen, was dran ist an der Fama vom unterirdischen Geheimgang von der Burg aus bis zum Chor der katholischen Kirche, ob die zugemauerten Rundbögen der Burg zu einem Geheimgang führten. Sein Bericht ist in der Bilderreihe enthalten. |

Medien

Zwar ist Corona-Pandemie von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2020 gewählt worden, aber auch die Bewegung "Fridays for Future" mit den Themen Klimawandel und Erderwärmung hat die öffentliche Diskussion beherrscht. Viele fragen sich in der winterlichen Weihnachtszeit, ob unsere Kinder zu Hause jemals noch mal eine geschlossene Schneedecke über mehrere Wochen erleben werden - so wie früher.

Wie die Kinder ihre Freizeit im Winter 1928 verbrachten, erzählt Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) in seiner Muttersprache in "Lühmer Platt". Ein Auszug aus einer Aufnahme auf Tonkassette ist auf der Audiodatei zu hören.

1927/28 war ein strenger Winter, in dem die Agger ganz zufror und es noch Eis und Schnee bis in den März gab. Ein Glück für die Kinder, dass kurz zuvor die neue Lohmarer Rodelbahn fertiggestellt wurde. Die neue Bahn begann auf der Höhe des Tannenwaldes ("dem Bläcke") oberhalb der Waldschule und endete über die Hermann-Löns-Straße (damals noch Fahr- und Feldweg) in der Bachstraße. Viele Freiwillige hatten beim Bau der Rodelbahn mitgeholfen: "All hattense ovends bes en de Naach metjehollefe, met Hack un Schöpp, met Ax un Säch." Die vollständige Erzählung wie viele weitere über Brauch, Sitte und Lebensart in Lohmar sind in dem Buch Heimatliche Winterzeit, 1984 von Bernhard Walterscheid-Müller zu finden.

Das Gedicht „En de Weihnachtszek“ hat Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) auf eine Tonkassette gesprochen. In der heimatlichen Mundart „Lühmer Platt“ liest er aus seinem Buch „Heimatliche Winterzeit – Erinnerungen“ vor und lässt uns die weihnachtliche Atmosphäre und Kinderträume in den 1920er Jahren nachempfinden. Ein Auszug des Vortrages ist in der Audiodatei enthalten.

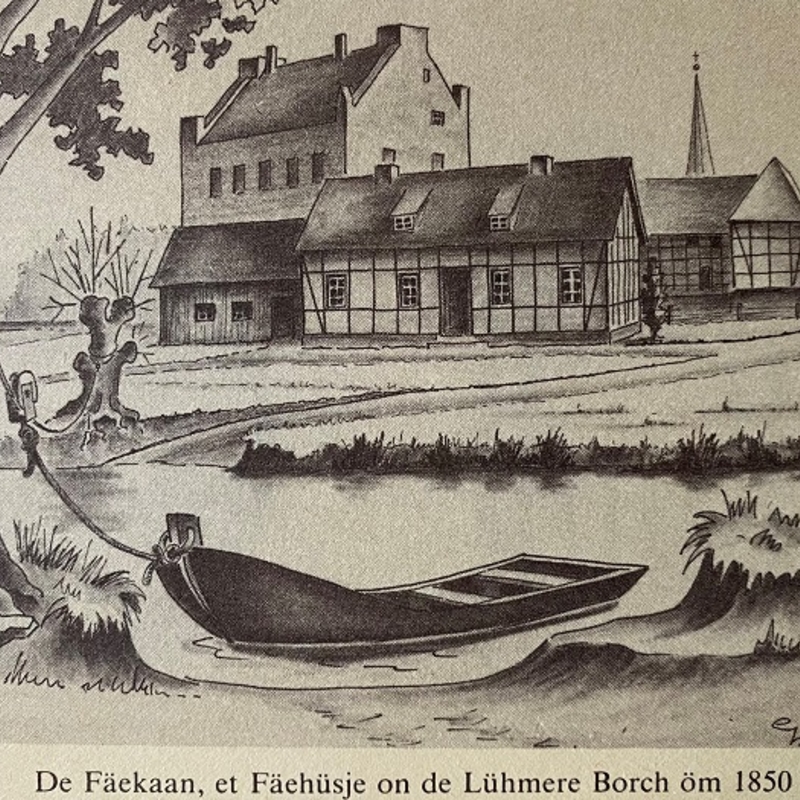

Vom Fährbetrieb über die Agger vor dem Bau der eisernen Aggerbrücke in Jahr 1899 erzählt der verstorbenen Ehrenbürger Bernhard Walterscheid-Müller auf Tonkassette in Lohmarer Mundart.

In einem schriftlichen Vertrag von 1873 ist festgehalten, dass das zur Burg Lohmar gehörende Fährhaus - heute Restaurant "Zur alten Fähre" - an den Ackerer und Holzschneider Wilhelm Lehr verpachtet wurde. Er und seine Frau Sibylla wurden kurz danach Eigentümer des Fährhauses. Sibylla übernahm den kompletten Fährbetrieb. Dieser diente dem Übersetzen von Passanten mit Gepäck und Handfahrzeugen. Zu diesem Zweck war ein Drahtseil über die Agger (etwas oberhalb des Fährhauses) gespannt mit einer Rolle, an der der Holznachen befestigt war. Mittels Drahtseil und Rolle ließ sich der Kahn ohne große Mühe zum anderen Ufer führen. Bald gab es keinen Fahrgast, der sich nicht bedenkenlos der Fahrkunst der »Buchholz-Möön« – wie sie nun genannt wurde – anvertraute. Am Fährhaus, einem kleinen Fachwerkhaus, war ein kleines Glöckchen angebracht, das durch einen Draht von der anderen Aggerseite bedient werden konnte. Der übliche Ruf „Holl rövve!“ (Hol rüber!) war dadurch nicht mehr nötig. Und wenn das Glöckchen ertönte, wusste man, dass jemand von der anderen Aggerseite übersetzen wollte.

Die Gebühren waren sehr niedrig: 10 Pfennig für ein Pferd oder eine Kuh, 3 Pfennig für kleinere Tiere wie Schafe oder Ziegen, auch für eine Handkarre, 5 Pfennig für Erwachsene und 3 Pfennig für Kinder. Die Zahl der Fahrgäste war sehr gering, lediglich bei Kirmes in Lohmar oder Altenrath war mehr zu tun. Die Einnahmen waren also sehr niedrig. Eine kleine zusätzliche Einnahmequelle bestand in der Schankerlaubnis, angedeutet durch einen in der Nähe der Haustür stehenden Wacholderstrauch. So verlief das Fährdienstleben, das bald von Bertram Kronenberg, der am 4. 11. 1893 Anna Catharina Lehr geheiratet hatte, übernommen wurde. Anna Catharina Kronenberg, »et Fahr-Tring« genannt, übernahm den Fährdienst. Von ihr wird erzählt, dass sie öfters zudringlichen Fahrgästen eine Abkühlung verschaffte, indem sie ihnen ein unfreiwilliges Bad in der kühlen Agger verschaffte. Doch sehr bald, nämlich 1899, kam es zur Fertigstellung der Aggerbrücke. Damit hatte dann die Fähre ausgedient und wurde stillgelegt. Kurze Zeit später, am 26. 1. 1901, starb Sibylla Lehr, »de Buchholz-Möhn« und fünf Jahre später, am 17. 6. 1906 Wilhelm Lehr.

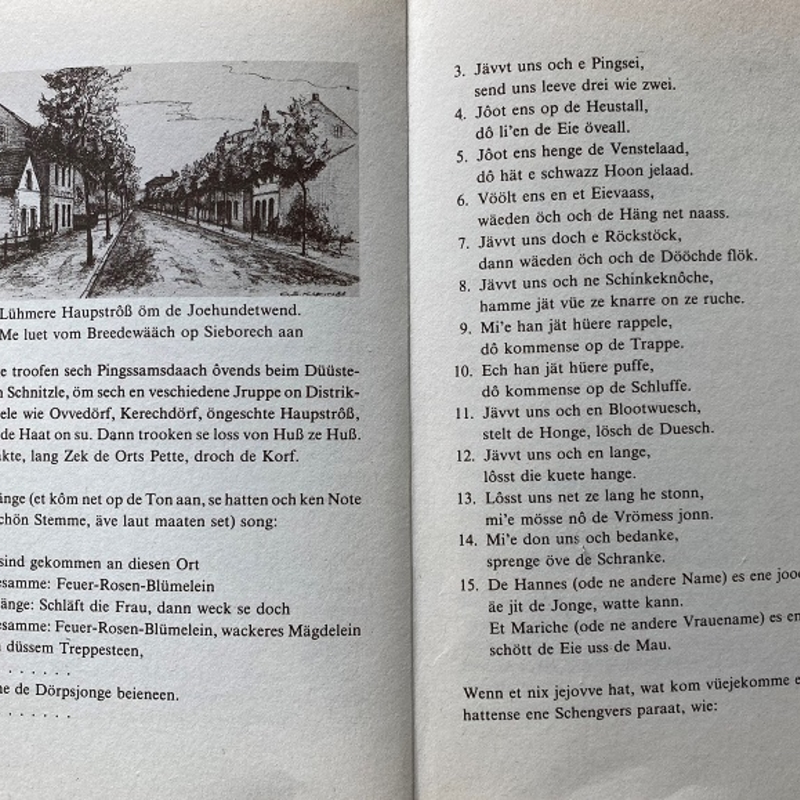

Ein alter Brauch war das Pfingsteiersammeln, das vornehmlich im Rheinland, aber auch im Elsaß ausgeübt wurde. In Lohmar trafen sich die "Pingsjonge" aus dem Jungesellenverein "Pingssamsdach ovends" an der Schnitzlers Eck (heute Lohmarer Höfe) und zogen durch das Dorf von Haus zu Haus. Nach dem Absingen des Pfingstliedes wurden Eier, Speck und sonstige Gaben gesammelt. "Dat Hengehäe" wurde dann am ersten oder zweiten Pfingsttag mit dem ganzen Dorf gefeiert. In Teilen des bergischen Landes geht man heute noch wie eh und jeh zum Pfingsteiersingen. In Lohmar wird dieser Brauch nur noch vereinzelt ausgeübt, wie zum Beispiel von der Straßengenmeinschaft "Am Bungert".

Der verstorbene Ehrenbürger der Stadt Lohmar und langjährige Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsverein Lohmar Bernhard Walterscheid-Müller (5.4.1918 - 21.7.1991) hat diesen Brauch zu Pfingsten sowohl auf Tonkassette als auch schriftlich festgehalten: So auch die Anekdote wie "ene Vremde namens Homuth" die Pingsjonge für Räuber hielt und aus seinem Gewehr Schüsse in die Luft abgab, der Eierkorb aber gerettet wurde.

In dem Audio-Clip erzählt Josef Kümmler in „Lühmer Platt“, weshalb die Pfarrei Lohmar zur Zeit Pfarrer Düsterwalds Anfang des 20. Jahrhunderts besonders attraktiv war.

Hans Dieter Heimig hat im Jahr 1978 einige Gespräche mit alten Lohmarerinnen und Lohmarern auf Tonkassetten festgehalten, u.a. auch mit dem verstorbenen Lohmarer Orginal Josef Kümmler (Jahrgang 1897), bekannt als „Kümmlers Jüpp“. Josef Kümmler hatte einen Friseurladen in Lohmar an der Hauptstraße 59 – neben der Lindenapotheke -, den später sein Sohn Bruno Kümmler weiterführte. Die Friseurstube war mit Hilfe von Sünner-Korn und Strang-Tabak der Umschlagplatz für Dorfgeschichten. Ein lustiger Ausspruch zu Neujahr 1946 ist in der Vereinschronik der KG „Ahl Jecke“ von ihrem Ehrenmitglied Bernd Palm festgehalten: „Prosit Neujohr, de Katz die hätt kenn Hohr, de Hungk hätt kene Stüpp, dat säht de Kümmlers Jüpp“.

Peter Büscher, Jahrgang 1901, erzählt in einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig im Jahre 1978 u.a. von der Wallfahrt nach Seligenthal und einer möglichen Heiligenerscheinung in der Pützerau in Lohmar.

1689 ging nachweislich die erste Fußwallfahrt von Lohmar zum heiligen Rochus nach Seligenthal. Rochus (1275-1327) gilt als Schutzpatron der Pilger und Reisenden und als Nothelfer bei ansteckenden Krankheiten, insbesondere der Pest. 1709 wurde die barocke Wallfahrtskapelle Sankt Rochus südwestlich des Klosters Seligenthal errichtet. Die Pilger aus Altenrath, Scheiderhöhe und Lohmar gingen vom alten Lohmarer Kirchdorf über den früheren »Thalweg« (hergeleitet von Seligenthal) oberhalb der heutigen Pützerau, vorbei am heutigen Reiterhof Waldeck zur »Zwölf-Apostel-Buche«. Über den Reit- und Wanderweg A 2 vorbei am Haus Rothenbach ging es dann über die Zeithstraße durch den Kaldauer Wald Richtung »Dall« (Thal).

Die Sage vom Heiligensprung bezieht sich auf ein Flurstück in der Lohmarer Pützerau (Pützer(h)au bedeutet die Hau - abzuholzendes Waldgrundstück- des alten Pützerhofes in der Kirchstraße). Hier liegt in der Nähe des Talweges das Flurstück "Der Engelssprung" mit einem kleinen Quell, dem sogenannten Maibronnen. Hier in der Nähe wurden viele Dorffeste veranstaltet. Die alten Leute erzählten sich früher, dass man hier in früheren Jahren eine feenhafte Gestalt erblickt hätte, die gnadenreichen Einfluss ausgeübt hätte.

Hans Dieter Heimig hat im Jahr 1978 einige Gespräche mit alten Lohmarerinnen und Lohmarern auf Tonkassetten festgehalten, u.a. auch mit dem verstorbenen Lohmarer Orginal Josef Kümmler (Jahrgang 1897), bekannt als „Kümmlers Jüpp“ und Peter Büscher, Jahrgang 1901, der auch einige Jahre Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Lohmar war. In dem Audioclip sprechen sie über die Betreiber der Lohmarer/Pilgrams Mühle

Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) hat einige Geschichten aus dem Buch Sagen und Geschichten, 1983 herausgegeben vom Heimat-und Kulturverein Lohmar, auf Tonträger gesprochen. Die Geschichte von den unterirdischen Gängen hat er selbst aufgezeichnet. Viele alte Lohmarer haben bei der Überlieferung mitgewirkt

1919 errichteten die britischen Besatzungstruppen ein Waldlager am Ziegelfeld für ca. 1.000 Soldaten. Die Bevölkerung fühlte sich von den Besatzern unterdrückt. Über sein Verhältnis zu den Engländern berichtet Peter Büscher (Jahrgang 1901) als Zeitzeuge in einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig, das 1983 aufgenommen wurde.

In der Audioaufnahme erzählt der verstorbene Lohmarer Ehrenbürger und Heimatforscher Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart über den alten Brauch, einen Dorfmaibaum zu setzen. Danach stellten schon im 19. Jahrhundert die "Jonge vom Maijelooch" in der Nacht zum 1. Mai den Maibaum auf und nach der Gründung des Jungesellenverein 1897 "woe et jang on jäbe". Einen Stammplatz hatte der Baum lange Zeit nicht. Er stand nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre auf dem heutigen Rathausvorplatz. Meistens gelang das Aufstellen des Maibaums ohne Probleme, bis auf einmal als "ne fiese Storm opkom" und am anderen Morgen "stond däe Boom wengsch". Mit kräftigen Windböen hatte auch das Vereinkomitee Lohmar beim Maibaumsetzen 2018 zu kämpfen. Trotz schwerem Krangerät gelang es nicht den Baum standfest zu verkeilen. Erst nachdem er um drei Meter verkürzt wurde, konnte er stablilisiert werden. Das Vereinskomitee hatte 2012 den Brauch wieder aufleben lassen.

In der Tonbandaufzeichnung von 1983 liest Bernhard Walterscheid-Müller die Geschichte vom "Kosakentring" in Lohmarer Mundart vor. Sie handelt von einer Auseinandersetzung der Kathrin vom Katharinenbachshof bei Wahlscheid mit russsischen Kosaken, die die Franzosen nach dem verlorenen Krieg 1812/13 bis über den Rhein jagten und auch hier ihr Unwesen trieben.

Die Kirchenbücher von Honrath, sonst nur äußerst knapp die Personenstände vermerkend, berichten hier über außergewöhnliche Ereignisse:

"Am 15. November 1813 vermerkt der Honrather Pastor, warum er eine Taufe der Tochter der Eheleute Lemmer/ Frackenpohl zu Kleinen Eygen nur verspätet vollziehen konnte: „daß sich diese Taufhandlung verspätet hat, davon waren die Cosacken die Ursache, die ihr Lager zu Schlehecken aufgeschlagen und hiesiche Gegend ganz durchgeplündert haben – bey dem Kriege den die Verbündeten als Rußland, Preußen, Österreich, Schweden, Sachsen, Bayern etc. gegen die Franzosen zuletzt geführt haben.“

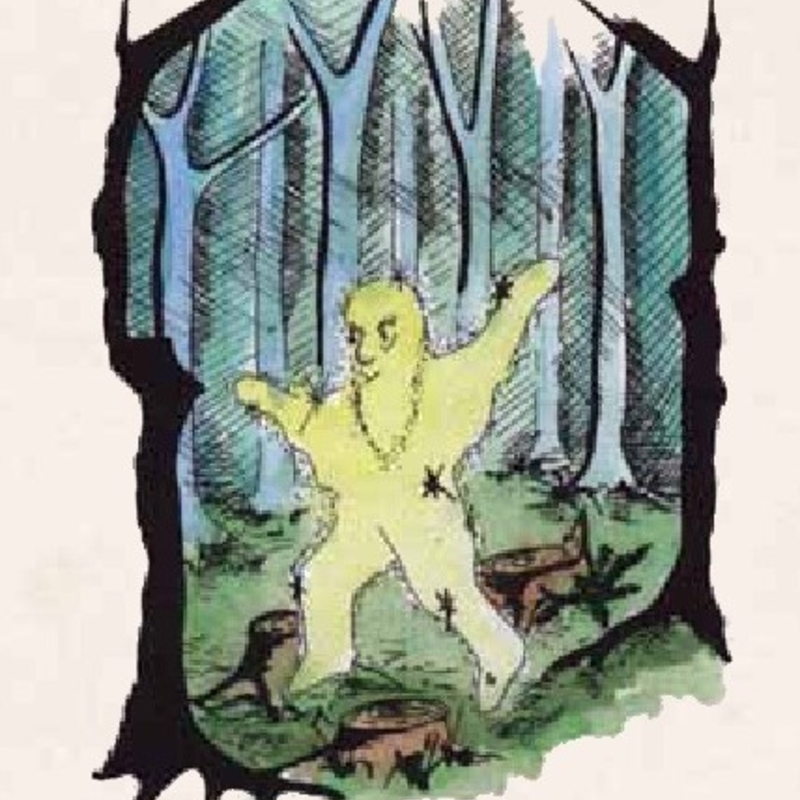

Aus dem Lohmarer Sagen- und Geschichtenbuch erzählt Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart vom Baumgeist im Ingerberg. Die Geschichte wurde von alten Lohmarern erzählt: "...es gab kaum einen, der keine Angst hatte, wenn er auf dem Weg nach Algert und Birk zu Fuß durch "de Holl" bergan gehen musste. Oben standen die großen alten Buchenstämme. Da haben sie ihn gesehen, ganz in weiß leuchtete er, und nur, wenn es dunkel war. Er flimmerte hüpfte auf einem kleinen Platz, wo alte Stümpfe standen hin und her. Auch schaurig krächzen will man ihn gehört haben." Die Erzählung rührt daher, dass die Bewohner des Oberdorfes seltsame Erfahrungen mit dem Ingerberg gemacht hatten. Sie beherzigten früher wohl das zeitgemäße Sprichwort: "Omm bläcke Ingebärch donn Bletz onn Donner ärch" (Auf dem nackten - baumlosen - Ingerberg tun Blitz und Donner arg). Der alte Hohlweg (de Holl) ist einer der alten Eisenwege, der aus dem Raum Köln über Altenrath über die Lohmarer Aggerfurt an der Burg zur Zeithstraße weiter ins Eisengebiet des Siegerlandes führte.

Ende August und Anfang September finden traditionell zunächst die Wahlscheider Kirmes und dann die Lohmarer Kirmes statt. Ein Höhepunkt in Wahlscheid ist das Schörreskarrenrennen am Kirmesmontag, dass 1946 der TV Wahlscheid ins Leben rief. In Lohmar ist es die Gerichtsverhandlung über den Kirmeskerl zum Ende der Kirmes. Der Brauch geht zurück in das Jahr 1912 und wurde von den Lohmarer Junggesellen bis 1960 gepflegt. Später spielte eine lebende Person als „Anton Kermesmann“ den Kirmeskerl. Ihm, auch als "Paijass" (französisch: paillasse = Strohsack, Hampelmann) bekannt, werden alle Missgeschicke und Schandtaten während der Kirmes und während des ganzen Jahres zugeschrieben, über die dann zum Kirmesende eine Gerichtsverhandlung stattfindet.

In dem Audio erzählt Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart über das Geschehen in früheren Jahren. Der Kirmeskerl wurde als Puppe am alten Spritzenhaus am Park der Villa Friedlinde auf eine Stange gesetzt, wo er bis Kirmesdienstag auf seine Gerichtsverhandlung warten musste. Seinen späteren Stammplatz hatte der Kirmeskerl am Balkongeländer vom „Hotel zum Aggerthal“ beim Johann Schnitzler. Das Urteil lautete stets auf Todesstrafe, nur bei der Form der Hinrichtung bestand Spielraum. Mal wurde er an der Aggerbrücke oder am Rudersport im Ziegelfeld ertränkt; ein andermal wurde er verbrannt oder mit einer Guillotine geköpft.

71 Lohmarer Sagen und Geschichten sind von Hans Dieter Heimig und Bernhard Walterscheid-Müller gesammelt und in einer 2. erweiterten Auflage 2008 als Buch herausgegeben worden. 7 Beiträge daraus hat der 1991 verstorbene Bernhard Walterscheid-Müller mit Tonkassette in Lohmarer Mundart vorgelesen. Die Geschichte Nr. 5 "Em Deuvelspötz (Im Teufelsbrunnen)" spielt sich in der Sauren Wiese unterhalb von Lohmarhohn ab. Sie wurde dem Autor von seinem Vater Heinrich Müller mündlich überliefert, der sie wiederum von seinem Vater Johann übernommen hatte.

Auf Initiative des Vorsitzenden Hermann Gierlach des Männergesangvereins Frohsinn Lohmar wurde der Film vom deutschen Heimatfilmdienst Axel von Kurz am 12. Mai 1955 hergestellt. Heinrich Kraus, Hermann Gierlach und Kurt Meldau begleiteten den Kameramann bei den Aufnahmen. Der Filmkommentar stammt von Hans Dieter Heimig. Sprecher ist Rainer Böhm.

Der Filmausschnitt zeigt den Festzug der Vereine durch die Poststraße.

Enthalten in

Heimatwelten

Zur Übersicht