Leben & Freizeit in Wahlscheid

Enthaltene Objekte

Bilder

Auf dem Bild erkennen wir links Karl Wilhelms. Auf dem 2. Auto von links sitzend: unten: Waldemar Frackenpohl, Auelerhof; oben: Paul Kurtenbach, Grünenborn; an der Seite: Max Wasser

In den 20er Jahren hielt das Auto auch in Wahlscheid seinen Einzug und löste die „Jick“ sowie die Kutsche ab. Die Fuhrleute hielten früher mit ihren Pferdefuhrwerken an bestimmten Gaststätten -so auch am Naafshäuschen- an, um ihren Pferden Wasser und Hafer zu geben. Als das 1. Auto am Naafshäuschen anhielt, soll Gastwirt Naaf gewohnheitsmäßig mit einem Eimer Wasser herbeigeeilt sein.

Die „lange Wiese“ zwischen Müllerhof und Kirchbach machten die Jugendlichen im Winter zur Eisbahn, indem sie den Kirchbach anzapften und das Bachwasser in die große Wiese laufen ließen, so daß sich hier eine große Eisfläche bilden konnte. Wahlscheid’s Jugend betrieb hier Eissport; sogar von Seelscheid strömte man herbei. Viele neue Schlittschuhe wurden gekauft und unter die Schuhe geschraubt. Nach einiger Zeit hingen meistens -wie Edith Wasser geb. Lindenberg, Aggerhof, berichtete – Sohle oder Absatz mit Schlittschuh lose herunter. Max Fischer, Haus Dorp erinnerte sich: Lehrer Ackermann bat im Winter 1914 ihn und weitere Schüler zu prüfen, ob die Eisdicke auf der „langen Wiese“ ausreichend sei. Lehrer Ackermann ging anschließend mit der gesamten Klasse auf das Eis.

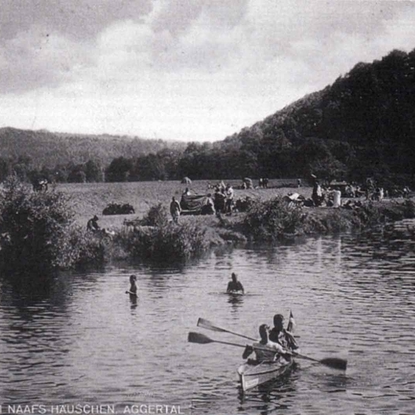

Ein besonderes Vergnügen war es, die Vollendung und den Stapellauf eines Nachen zu erleben. Das vorstehende Bild aus dem Jahre 1921 zeigt solch ein Ereignis.

Personen: von links: 1. Gustav Schönenberg, Aggerhof; 2. Franz Schönenberg, Aggerhof; 3. Peter Wester, Aggerhof; 4. Karl Zimmermann, Katharinenbach; 5. Otto Hohn, Auelerhof; 6. Emil Schiffbauer, Schiffarth; 7. Franz Zimmermann, Katharinenbach; 8. Ida Zimmermann geb. Schönenberg, Aggerhof; 9. Wilhelm Zimmermann senior, Aggerhof; 10. Fritz Schönenberg junior, Aggerhof und 11. Fritz Schönenberg senior, Aggerhof.

Wenn die Agger nach Regen etwas mehr Wasser führte, wurden die Nachen über Agger, Sieg und Rhein bis zum Bestimmungsort überfuhrt. Der Nachen war dann voll mit Wahlscheider Männern besetzt. Viele Nachen gingen nach Mondorf

Nach dem 1. Weltkrieg begann in Wahlscheid ein reges Badeleben. Zwei Untiefen unterhalb der Felswände am „Pastuurschloch“ und „Päädskümpel“ waren für die Badenden nicht ungefährlich. Wahlscheid’s Wirte und der Verkehrsverein setzten sich bereits damals sehr für den Bau eines Freibades ein.

Für die Badeplätze Turnisauel und Wahlscheid schaffte die Gemeinde gemäß Beschluß vom 11.6.1930 Ankleideräume an.

Wie rege der Badebetrieb im Jahre 1929 in Wahscheid war, geht aus einem Bericht des Bürgermeisters Max Koch hervor:

„Das Badeleben an der Agger wurde in den zwanziger Jahren von Jahr zu Jahr beliebter. Man sprach hier statt vom Badewesen vom Badeunwesen. Bürgermeister Max Koch von Wahlscheid schrieb im Juli 1929, daß an einem Sonntag vier Polizisten vollauf damit beschäftigt gewesen seien, die vielen Menschen an die richtigen Stellen zu dirigieren und an den Badeplätzen für Ordnung zu sorgen. Allein am Bahnhof Honrath seien 1340 Personen aus dem Frühzug gestiegen, auf dem Badeplatz bei Wahlscheid habe man 418 Personen gezählt.

An zwei Bahnhöfen hätten abends 2460 Menschen ihre Heimfahrt angetreten.

Der Bürgermeister war eine Strecke an der Agger vorbei gegangen und berichtete über „ein wildes Treiben“ dort: „In den Wiesen standen Autos und Motorräder. Ein großer Motorrad-Club spielte Fußball, ganze Familien und Wanderclubs lagen in den Wiesen, kochten ab und hatten Tische aufgeschlagen. Landwirte zankten sich mit den Fremden. Dabei war ein reger Badebetrieb in der Agger, teils in schamloser Weise ohne Badehose.“

Oberhalb vom Naafshäuschen war die Agger durch das „Wehr Bachermühle“ gestaut.

Wilhelm Steeger, Honsbach, bewirtschafte am Badeplatz am Naafshäuschen ein „Limo-Büüdchen“.

Auf der Postkarte vom 31.12.1913 schrieb Wilhelm Wasser, geb. 1866 (auf dem Bild im Hintergrund), aufgewachsen in Honsbacher Mühle,später nach der Heirat wohnhaft in Oberlüghausen: „Umseitige Karte stellt den großartigen Vogelfang 1913 dar.“

Im Bild vorne: Karl Wasser geb. 1865 (Bruder von Wilhelm). Im Hasenberg und Sprengbüchel verfugte die Familie Wasser, Honsbacher Mühle, über umfangreichen Grundbesitz. Auf dem Bild sieht man, daß die Jungbäume, in denen Vogelkäfige hängen, gestutzt und von Blättern befreit sind. Ein Fangnetz (genannt: „Blitz“) ist auf der planierten Fläche aufgespannt. Im Hintergrund befindet sich offenbar der Vogelherd. Mit einer „Lockpitsch“ (Lockdrossel) lockte man die Vögel an.

Hugo Reißberg, Höffen, holte mit seinem LKW die auf den „Milchböcken“ in den Weilern stehenden Milchkannen ab. Nur wenige Bauern brachten früher zeitweise morgens ihre Milchkannen zum 7.00 Uhr-Zug (Richtung Siegburg). Die Molkerei Schrettenholz in Siegburg zahlte damals 4 Pf pro Liter mehr für die Milch. Wenn Hugo Reißberg die vollen Milchkannen abholte, brachte er die geleerten Kannen des Vortages zurück. In einer Kanne befand sich die sogenannte Magermilch, mit der die Molkerei nichts anfangen konnte. Mit ihr fütterten die Bauern die Schweine und Kälber. Eine Zeitlang brachten die Bauern die Milch zu einer Sammelstelle in den „Jrongk“. In einem kleinen, im Fließengarten stehenden Haus, das bei der Explosion des Munitionszuges am 15. Februar 1945 total beschädigt wurde, hatte die Molkerei Hockerts aus Köln diese Sammelstelle eingerichtet.

Mit der Jick fuhr der „Bröcker Wellern“ Milch aus; er versorgte die Wahlscheider Haushalte. Im Auelerhof machte er gewöhnlich halt, trank sich einen Schnaps und kartete. Es sollen auch schon einmal so viele „Kurze“ gewesen sein, daß das Pferd allein nach Hause gegangen war. Das Bild zeigt, daß Wilhelm offenbar wieder einmal im Auelerhof eingekehrt war, denn die Mannschaft aus der Gaststätte Auelerhof hatte sich seiner Jick bemächtigt. Die Kunden jenseits der Agger mußten, wie Hilde Theis geb. Wilhelms berichtete, meist sehr lange warten. Mitunter wurden sie gar nicht beliefert; der Schimmel kam aber auch schon einmal alleine ohne Kutscher.

In den 1920er Jahren setzte die Motorisierungswelle in Wahlscheid ein. Sehr früh besaßen folgende Personen ein Auto: Friederich Wilhelm Blech, Auelerhof; Max Koch, Bürgermeister, Münchhof; Gustav Koser, Aggerhof; Walter Lemmer, Hermann Schönenberg, Gebrüder Wilhelms und Dr. Zimmermann, alle Auelerhof. Die Automarken "Brennabor" und "Hanomag" waren bevorzugt. Die Schutzbleche und Trittbretter der Autos waren so stark, dass sich mehrere Personen darauf stellen oder setzen konnten. Es war ein seltenes Ereignis , wenn sich einmal zwei Autos begegneten. Trotzdem sollen in den 1930er Jahren zwei Autos der genannten Herren an der Goldenen Ecke (oberhalb Grünenborn) zusammengestoßen sein.

Ebenfalls hielten Motorräder in Wahlscheid Einzug. Karl Oberdörster, beschäftigt bei Bäckermeister Otto Specht im Aggerhof, lieferte mit dem Motorrad Brötchen aus.

Einer der ersten Eigentümer eines landwirtschaftlich genutzten Traktors, aus Schrottteilen aus der Wahner Heide zusammengebaut, war war Walter Zimmermann vom Haus Säemann. Einen "Lanzbulldog" fuhr Fritz Bräunsbach, Aggerhof. Der vollgummibereifte Traktor hatte eine Glühkopfzündung und wurde gewerblich im Mühlenbetrieb in der Mühle Kreuznaaf eingesetzt. Mit einer Glühlampe wurde er morgens vorgeglüht. Den Motor warf man seitlich mit dem herausnehmbaren Lenkrad an. Bei nicht genauer Handhabung lief der Motor rückwärts statt vorwärts. Bei der Aggerregulierung leistete er wertvolle Dienste zum Transport der Steine. Später wurde er an "ne Kirmeskäerl" (einen Kirmes-Karussellbesitzer) verkauft.

In der Nacht zum Pfingstsonntag gingen früher nach einem alten Brauch die jungen Männer - "Pengsjonge" - des Dorfes "Pengseier senge". In Gruppen gingen sie von Dorf zu Dorf, sangen ihre Pfingstlieder und erhielten von den Dorfbewohnern Pfingsteier. Zum Abschluss kehrten sie irgendwo mit ihrem Korb voller Eier ein, schlugen die Eier in die Pfanne und genossen bis in den frühen Morgen hinein bei guter Laune den Eierkuchen. Alte Schachenaueler berichteten: " Hermann Wasser, Honsbacher Mühle, genannt "Bär" freute sich sehr, wenn die "Pengsjonge" nachts zum Eierverzehr bei ihm einkehrten. Dann versetzte er sie mit seinen in großen Fässern lagernden Wein und Trester in gute Laune." Auf dem Bild links im Kinderwagen liegen wahrscheinlich die gesammelten "Pengseier". "Däe Bär" hält schon einen großen Weinbehälter für die Bewirtung bereit. Die Dame rechts trägt in ihrer rechten Hand die "Pann", um die Eier zu backen.

Bis 1884 war Haus Stolzenbach Poststelle für die durch Pferdepostkutschen betriebene Strecke Bonn-Hangelar-Siegburg-Ründeroth. Zeitweise waren acht Briefträger tätig. Mit Inbetriebnaheme der Aggertalbahn wurde 1884 das Postamt Stolzenbach aufgelöst. Es folgten Postämter in verschieden Häusern.

Später waren unter der postalischen Bezeichnung „Siegburg-Land“ in einigen Weilern der Gemeinde Posthalter tätig. Es waren dies per 1931: Otto Wahlen,Kreuznaaf, Otto Oberdörster, Wahlscheid, Rudolf Lindenberg, Münchhof, Wilhelmine Koch, Weeg, Wilhelm Radermacher, Höffen, Wilhelm Breideneichen, Oberstehöhe, Wilhelm Schiffbauer, Kern, Otto Fischer, Agger, Josef Stocksiefen, Bachermühle, Emil Otto, Honrath, Wilhelm Klein,Frackenpohl, Hermann Schauenberg, Scheid. Die Post wurde den vorgenannten Posthaltem von Siegburg aus mit einem kleinen Lieferwagen, der auch Personen – soweit Platz vorhanden war – beförderte, angeliefert.

Die Briefträger hatten die Post auszutragen. Sie waren gern gesehene Leute. Sie sahen und hörten viel und brachten Neuigkeiten unter das Volk. Große Mengen hatten sie nicht auszutragen, aber weite Strecken mußten sie zurücklegen. Briefkästen kannte man noch nicht; die Briefträger drückten dem Empfänger den Brief noch persönlich in die Hand und hatten Zeit für ein „Verzällchen“ (Gespräch). Äußeres Zeichen für die beschwerlichen weiten Fußmärsche sind die Spazierstöcke. Oder waren die Stöcke als Verteidigungswaffe gegen Hunde und Banditen gedacht?. Die Briefträger zahlten damals auch noch Geld – z.B. die Rente – aus.

Mit dem Bau der Wahlscheider Chaussee im Jahr 1844 und der Aggertalbahn (Luhmer Grietche) 1884 setzte ein wirtschaftlicher Aufschwung ein. Auch auf kulturellem Gebiet erlebte man den Anschluss an die große weite Welt. Stadtbewohner kamen zur „Sommerfrische“ nach Wahlscheid. Davon profitierten zunächst die Bewohner des „J(G)rongk“ (Grund = Tal), mit Verzögerung – wegen der räumlichen Entfernung – die Bergbewohner. Die Städter brachten neben „Kultur“ auch „Bildung“ mit. Wenn die zwischen Naaf- und Aggertal lebenden Höhenbewohner etwas vornehmer verkehren wollten, begaben sie sich in den Jrongk, d.h. in den Auelerhof, der gut von Kölner Gästen besucht wurde (es heißt, daß Willi Ostermann hier sein Lied von der „Mösch“ geschrieben hat). Bauern „vom Berg“ sollen ihre Töchter dirigiert bzw. gedrängt haben, zu Tanzveranstaltungen nur in den Auelerhof zu gehen. Dabei hatten sie den Hintergedanken, den Töchtern mit einer „guten Heirat“ ein besseres Leben zu bescheren. Wenn es übertrieben wurde, hatten die Mädels jedoch schnell einen Spitznamen (z.B. „Gebirgsengel“). Hans Karl Kirschbaum, Haus-Dorp, erzählte, daß Otto Kirschbaum, der Wirt „vom Berg in Höffen“, in den 30er Jahren junge Männer aus dem „Jrongk“ mit den Worten „Ihr Weltverbesserer“ begrüßt hat.

Der „Bildungsunterschied“ war auch überregional feststellbar. Je weiter man von Köln entfernt wohnte, desto weniger war man von der „Kultur beleckt“. Die „Volberger“ (Hoffnungsthaler) waren am fortschrittlichsten; man nannte sie wegen ihrer Einbildung die „Volberger Füppede“. Die Wahlscheider mit guter Bahnverbindung nach Köln waren wiederum fortschrittlicher als die Seelscheider. Zwischen den Höhenorten im „Over-Kierspell“ (Oberkirchspiel) und den Dörfern im Tal lagen damals Welten. Man gehörte zwar gemeinsam – bis auf wenige kath. Familien – der evangelischen Kirchengemeinde Wahlscheid (die nördlich gelegenen Orte gehörten allerdings zur evangelischen Kirchengemeinde Honrath) an, ging aber in zwei verschiedene Schulen nach Heide und Wahlscheid. Die Jugendlichen lernten sich erst näher kennen, wenn sie gemeinsam den Katechumen-/Konfirmandenunterricht besuchten.

Begebenheiten

Den früher üblichen Ofen nannte man in Wahlscheid „Venüss“ (offenbar eine Ableitung von dem franz. Wort „Fournaise“). Bei dem Venüss handelte es sich um einen ovalen, gußeisernen Ofen mit Vertiefungen für die Kochkessel. Der auf dem Bild erkennbare... Den früher üblichen Ofen nannte man in Wahlscheid „Venüss“ (offenbar eine Ableitung von dem franz. Wort „Fournaise“). Bei dem Venüss handelte es sich um einen ovalen, gußeisernen Ofen mit Vertiefungen für die Kochkessel. Der auf dem Bild erkennbare kantige Küchenherd löste den Venüss ab. Die älteren Wahlscheider kennen ihn noch als blitzblanken Herd. Die Hausfrau scheuerte die Herdplatte mit Schmirgelpapier und Asche aus dem Ofen. Auffallend waren die seitlichen hellen Keramikteile. Wenn der Wind nicht richtig stand oder die „Fooch“ (Hebel am Ausgang zur seitlichen „Ovenpief“ (Ofenrohr)) nicht richtig eingestellt war, „schwalekte“ (qualmte) der Ofen. Das „Fuhrwerken“ mit dem „Stöchihsen“ (Schüreisen) brachte meist Abhilfe. Rechts auf der Herdplatte stand das „Wasserschiff’. Unter dem Ofen befand sich der „Köllekasten“ (Kohlenschoß), in dem schon mal der „Stäuver“ (Handfeger) lag. Die Ringe bzw. den Deckel über der Feuerung nahm man mit dem „Heerdhöch“ (Ringeheber) bzw. dem „Deckelshaal“ ab. Staubig ging es zu, wenn das „Äscheschöß“ geleert werden mußte. Neben dem Ofen stand meist eine hölzerne Sitzbank. Hier saß Opa, der sich mit einer „Fimp“ Feuer aus dem Ofen für seine lange Pfeife holte. Ein „Füürspönsdöösjen“ kannte er nicht; mit einem Streichholz hätte er das untere Ende der Pfeife nicht erreicht. Später „stôchten“ die Wahlscheider, als es ihnen finanziell besser ging, mit Briketts. Damit eine kleine Glut über Nacht erhalten blieb und man morgens nicht in einer eiskalten Küche das Tagewerk zu beginnen brauchte, legte man über Nacht ein in nasses Zeitungspapier eingewickeltes Brikett in das Feuer. Für den Transport eines glühenden Briketts verwandte man die „Klooch“ (Feuerzange). |

Enthalten in

Räume

Zur Übersicht