Bäuerliches Leben

Enthaltene Objekte

Bilder

Personen von links: sitzend: 1. Helmut Kühler, Mackenbach 2. Hans Imberg, Münchhof 3. Helmut Luttmann, Wahlbusch 4. Günter Brinkmann, Fließengarten 5. Arthur Lohmar, Neuhonrath 6. Karl Heinz Frackenpohl, Weeg 7. Kurt Oberdörster, Mackenbach stehend: 1. Maria Imberg, Münchhof 2. vorne: Elli Unteroberdörster, Haus-Dorp 3. hinten: Margot Müller geb. Klein, Kirchbach 4. vorne: Else Peters, Wahlscheid 5. hinten: Kläre Straube geb. Steeger, Aggerhof 6. hinten: Edith Hartung, Aggergasse 7. vorne: Edith Lohmar, Neuhonrath 8. hinten: Lotti Schiffbauer geb. Fischer, Kreuznaaf 9. vorne: Erika Schiffbauer, Emmersbach 10. hinten: Erika Peters, Wahlscheid 11. Lehrer Brinkmann 12. vorne: Addi Roller geb. Fischer, Aggerhof 13. hinten: Ruth Bienenstein geb. Mylenbusch, Müllerhof 14. Friedei Daniel, Aggerhof 15. Hilde Erbes geb. Lohmar, Müllerhof 16. Margot Weber, Aggerhof

Noch im 19. Jahrhundert waren in Wahlscheid viele himmelblau leuchtende Flachsfelder zu sehen. Anbau, Ernte und Verarbeitung waren sehr mühsam. Die Bauemfamilie wurde damit aber in die Lage versetzt, nach dem Spinnen des Fasermaterials selbst Kleiderstoffe, Leib- und Bettwäsche zu weben. Geld für fertige Handelsstoffe konnte man sich nicht erlauben auszugeben.

Das Spinnrad kam in den Wintermonaten nicht aus der Stube. Während die Männer beim Licht der Petroleumlampe „nöberten“, saßen die Frauen am Spinnrad. Flachs, Wolle und Hanf wurden gesponnen.

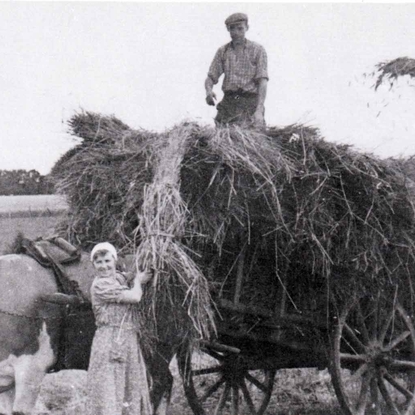

Auf dem Heuwagen liegt ein deutscher Soldat.

Der Maulesel hatte schon im 1. Weltkrieg für das kanadische Militär im Rheinland „gedient“. Dank der guten Pflege des Karl O. wurde der Maulesel ca. 40 Jahre alt. Zuletzt mußte Karl das morgens im Stall liegende Tier mit dem Flaschenzug in die aufrechte Lage hieven.

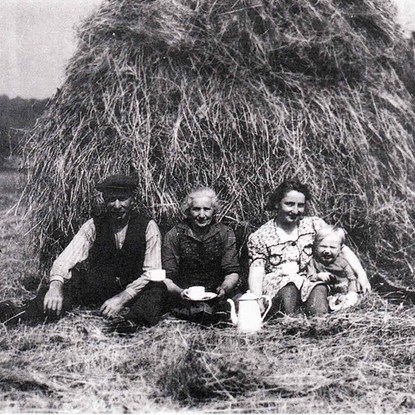

Personen von links:

1. u. 2. Ehel. Lindenberg August und Berta geb. Kirschbaum (Eltern vom „Hamächer“ Otto Lindenberg, Auelerhof) 3. Frau Hugo Riemerscheid, Klara geb. Lindenberg 4. Elli Naaf geb. Lindenberg, Neuheim

Das hohe rechteckige Beladen eines Heuwagens wollte gekonnt sein. Auf dem Hof angelangt, kam das Heu in die Scheune oder über den Viehstall. Von hier warf man es täglich bei Bedarf durch eine Falltür in „et Fooderdänn“ (Futtertenne im Stall).

Personen von links: 1. Hermann Lindenberg 2. Emilie Lindenberg (Großeltern) 3. Olga Breideneichen verw. Lindenberg geb. Lindenberg 4. ehemaliger Bürgermeister Rolf Lindenberg

Bevor das Heu aufgebockt werden konnte, mußte es – nach dem Schnitt angetrocknet auf Gemadden liegend – mit dem Handrechen auseinander – „jespreet“ werden.

Nach dem 2. Weltkrieg erleichterten Heuwender die Arbeit. Wenn Regen nahte, war Eile geboten. Dann wurde das Heu schnell auf Kotten aufgehäuft.

Das Versteckspiel unter dem Heubock war für die Kinder ein besonderes Vergnügen. Auch so manches Liebespaar fand hier eine Gelegenheit zum „Knuutschen“.

Auch an Feiertagen mußte, wenn Regen drohte, „en et Heu jejangen“ werden.

In der fortgeschrittenen Jahreszeit machte man einen 2. Grasschnitt zu Heu, den „Jrohmet“.

Personen von links: 1. mit hochgekrempelten „Maue“ (Ärmel): Hermann Oberdörster, Mackenbach 2. Otto Seynsche, Weeg 3. auf der Mähmaschine: Besuch 4. Karl Lindenberg, Weeg 5. mit „Hällepe“ (Hosenträger): Emst Piel, Wahlscheid-Kirche

Hermann Oberdörster wetzt die „Säßel“ (Sense) mit dem Wetzstein, „Strichsteen“ genannt. Er wurde im Schlotter, einem Ochsenhom, aufbewahrt. Den mit Wasser und Essig gefüllten Schlotter trug der Bauer an einem Ledergürtel. Das Ochsenhorn hatte gegenüber dem Kuhhorn den Vorteil, daß es weniger Krümmung aufwies.

Wir sehen auf dem Bild, daß eine Mähmaschine den Männern das Mähen erleichterte. Das tägliche Stallfutter mähte der Bauer mit der „Säßel“. Es war keine Seltenheit, daß der Bauer abends zu seiner Frau sagte: „môhendemôrjen (morgen früh) öm 5.00 Uhr jôn ech Jraas mähen...“

Um im Sommer der Tageshitze zu entgehen, erledigte der Bauer diese harte Arbeit gern in aller „Herrjötsfröh“ vor Sonnenaufgang. Im übrigen schnitt es sich mit dem Tau im Gras besser.

Das Scheunentor, das vom „Prengel“ verriegelt wurde, ist weit geöffnet.

Personen von links: 1. Max Wasser; 2. Emil Held (ehemaliger Soldat; 3.? 4 Daniel Steinsträßer (Gnaden Daniel), Mailahn; 5. Lotti Schauenberg geh. Klein, Bloch und Spich; 6. ?; 7. hinten: Marta Fick, Lohmar; 8. Paula Spanier, Mailahn; 9. Siegmund Stoßberg, Seelscheid; 10. Kind: Sigrid Pagel geh. Becker, Mailahn; 11. Frieda Stelzer verw. Becker geh. Stoßberg, Mailahn

Max Wasser kam damals mit der Lohn-Dreschmaschine. Die Nachbarn halfen beim Garbenreichen und Strohtransport, damit „et rühmte“.Die Genossenschaft in Wahlscheid erwarb Anfang der 1950er Jahre eine Dreschmaschine, die Otto Stöcker, Grünenbom, bediente und die Walter Zimmermann, Auelerhof, mit seinem Traktor (der erste in Wahlscheid) zur jeweiligen Einsatzstelle fuhr.

Während des Dreschvorganges wurde das Stroh draußen aufgeschichtet. Wenn die Maschine die Scheune verlassen hatte, kam es innen auf die „Schleeß“. Alte Dreschmaschinen wurden noch mit einem Göpel betrieben. Die Zugtiere, die draußen auf dem Göpelplatz fortwährend im Kreis rundgingen, trieben ihn an.

Aber auch den „Flähn“ (Dreschflegel) konnte man in Wahlscheid noch einige Jahre nach dem 2. Weltkrieg im „Schüüredänn“ (Scheunentenne) hören.

Das Dreschen mit dem Flegel übernahmen oft 2 oder 3 Männer gemeinsam. Dabei schlugen sie gleichmäßig im Takt auf die ausgebreiteten Garben, so daß sich eine gewisse Musikalität entwickelte. Es war harte Arbeit, die hungrig machte. Daher heißt es heute noch: „Äe iss wie ne Schüüredrescher.“ (Er ißt wie ein Scheunendrescher)

Nach dem Dreschen wurde das Stroh zu einem „Buusch“ gebunden. Die auf dem Boden liegenden Körner mußten noch vom „Kaaf ’ (Spreu) gereinigt werden. Das machte der Bauer mit der „Wann“, einer Korbschale, die er auf- und abwärts bewegte; er „flappte“. Dabei wurde die Spreu vom Weizen getrennt. Noch heute sagt man: „Du Wannläpper“ oder „Du Flappmann“.

In der Scheune lagerten früher nicht nur Getreide und Heu, sondern auch Eichenbohlen. Wenn ein Mitglied der Bauemfamilie starb, griff man auf diese Eichenbohlen zurück, um einen Sarg zu zimmern.

Personen von links: 1. Frieda Stelzer geb. Stoßberg, Mailahn 2. Karl Maylahn, Rothehöhe 3. Landjahrjunge

Das Laden der „Schobben“ (Getreidegarben), die auf dem Feld zu „Huustem“ (Haufen) zusammengestellt waren, verlangte Können. Mit der „Schößjaffel“ (zweizinkige Gabel) reichte man die Garben hoch. Beim Binden der Garben drangen oft Disteln, die man im Frühjahr versucht hatte auszustechen, in die Hände. Auch an den Stoppeln konnte man sich die Fingerspitzen blutig stoßen. Unangenehm war die „Spieß“ der Gerste, die widerhaarig war und unter die Kleidung drang.

Der Bauer fuhr das Getreide in „et Schüüredänn“ (Scheunentenne) und „stivvelte“ (stapelte) es „em Wesch“ und in dem Raum oberhalb der Tenne, genannt „Schleeß“, einem Gefach aus Holzstangen.

Wenn der Bauer nach der Ernte die Ähren nicht einsammelte, taten dies die Armen aus dem Dorf.

Man war schon fortschrittlich und setzte eine Mähmaschine, auf der Rudolf Stöcker, Röttgen sitzt, ein!

Im Hintergrund ist Hausen erkennbar.

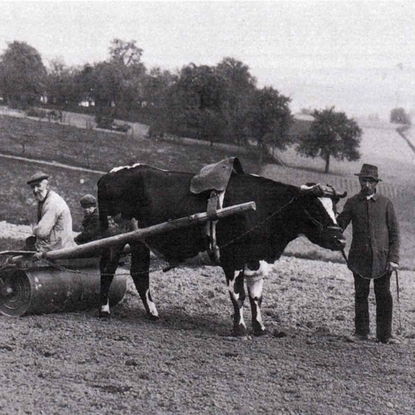

Da der Ochse gegenüber dem Pferd schwerfälliger war, mußte er – hier von Karl Stöcker, Schönenberg – bei vielen Arbeiten geführt werden.

Roggenernte 1938 im „Overkierspel“ in Oberstehöhe, dem sogenannten „Hafer-Spanien“, mit „Seech“ und „Matthöch“.

Personen von links: 1. mit Schnäuzer und „Schwengel“ (Pfeife): August Lindenberg, Kern 4. Paula Wasser, Hähngen 5. Hedwig Frackenpohl geh. Fischer, Oberstehöhe

Auf dem „Kloppstohl met Ampes“ sehen wir Winand Frackenpohl, Oberstehöhe, beim Dengeln (Kloppen) der Seech. Enkel Kurt Frackenpohl schaut ihm zu. Keiner konnte so gut wie die Alten dengeln.

Die Getreideernte mit „Seech“, einer Kniesense, und dem „Matthöch“ (Eisenhaken mit Holzgriff) war mühsam. Mit dem Haken an der linken Hand brachte der Bauer das abzuschneidende Getreide in eine günstige Lage und schlug es mit der Seech an der rechten Hand ab.

Wenn bei großer Hitze die Fliegenplage zu groß wurde, streifte der Bauer dem Ochsen oder dem Pferd ein „Drömm“ (eine Art Fliegennetz) über den Kopf.

Im Hintergrund sieht man Linden (Honrath). Bei dem „Fetz“ (kleiner Junge) handelt es sich um Franz Oberhäuser, früher Linden, heute Rodderhof. Karl Kürten hatte offenbar aus dem 1. Weltkrieg einen Kommißrock mit nach Hause gebracht; er trug ihn bei der Arbeit. Das Bloch (Walze) entwickelte beim Transport über die Straße einen starken Lärm.

Der Bauer, der weder ein Pferd noch einen Ochsen besaß, spannte eine Milchkuh – mit Joch oder Hamen – vor. Die Kuh gab im Falle eines Arbeitseinsatzes etwas weniger Milch und war langsamer. Wenn der Zugkuhbauer, auch „Drievkoh-Buur“ genannt, frischgemähtes Gras einfahren mußte, spannte er die Zugkuh erst gar nicht ein, sondern brachte das Gras mit der Schubkarre oder dem großen Tragtuch ein. Der Kleinbauer nutzte jedes Stückchen Land. Gab es irgendwo ein Fleckchen Wiese, „pöhlte“ er ein Kalb an. Auch die „Over“ (Wegschrägen) mähte er ab.

Wilhelm Remerscheid (später umbenannt in Riemscheid) in den 30er Jahren heim Pflügen in Scheid.

„Baacher“ K.H. Zimmermann:

Ein früherer Landwirt aus Schiffarth trank auch tagsüber gern beim Pflügen auf dem Feld einen Schnaps. Wenn er „kene Dooch mih hat“ (keine Lust mehr hatte), buddelte er die am Furchenende deponierte Schnapsflasche aus dem Erdreich.

Früher sah man den Bauern – mit der Pfeife im Mundwinkel „Hot“ und „Har“ rufend, auf dem Feld hinter dem Pflug oder der Egge, die gemächlich von Pferd, Ochse oder Kuh gezogen wurden, hergehen. Wenn der Bauer mit dem Zugtier aufs Feld zog, verabschiedete er sich mit den Worten: „Bös hell“ (Bis gleich).

Mittags hielten die meisten Bauern „en Ennongde“ (kurzes Schläfchen). Die Arbeit mit der Egge war nicht einfach. Wenn sich Unkraut festgesetzt hatte, mußte die Egge hochgehoben und gereinigt werden. Auch mit dem Streuen von Mineraldünger bzw. Thomasschlacke „murkste sech de Buur av“ (rackerte sich der Bauer ab). Mitunter hatte der Bauer 30 Pfund am Hals hängen und das über Stunden.

Wer mit dem Ochsen arbeitete, mußte in einer ausgeglichenen Gemütslage sein.

Personen – von links: 1. Siegmund Heimann; 3. Friedchen Heimann; 6. Berta Lindenberg geb. Heimann, später wohnhaft in Münchhof; 7. Laura Heimann

Der Rapsanbau ging zurück, als das Petroleum seinen Einzug hielt.

Den Sichelschnitt übernahmen die Frauen, obwohl sie zu Hause im Haushalt und Stall viel „Brassel“ (Unruhe) hatten. Ihnen ging diese Arbeit gut von der Hand. Es mußte hart „jevrößelt“ (geschuftet) werden,zumal man diese Arbeit in tiefgebückter Haltung bei meist glühender Sonne und in – damals noch – knöchellangen Kleidern verrichten mußte. Es war kaum ein Unterschied zur heutigen Kleidung der Nonnen festzustellen. Vorsichtig mußten die Frauen mit der Sichel zu Werke gehen, um die Frucht zu erhalten.

Wenn wir heute Bilder aus der früheren Zeit sehen, wundem wir uns, daß die damals 60jährigen bereits einen gebrechlichen Eindruck machten. Die damalige harte Arbeit zeigte ihre Wirkung. Die Menschen „kröötschten“ (kränkelten) bereits sehr früh.

Kalin hatte, wie man auf dem Bild erkennt, eine Vorliebe für Geranien. Sie lieferte – auch noch im hohen Alter – Butter, Eier und Käse nach Köln-Kalk. Die alten Einwohner können sich noch daran erinnern, daß sie mit dem bis zu 50 Pfund schweren Korb auf dem Kopf zum Bahnhof Honrath ging. Der Kopf war durch ein Kissen geschützt. Den „Botter-Wecken“ im Korb schützte man vor den Sonnenstrahlen durch ein Kappesblatt. Am Arm trug Kalin einen mit Eiern gefüllten Korb.

Der Enkel, genannt „Stüssgen“ führte später das „Geschäft“ weiter.

Die Bauernfamilie ernährte sich von dem, was der eigene Hof hergab. Überschüssige Produkte wie Butter und Eier sowie Vieh verkaufte der Bauer auf dem Markt, um Steuern und Saatgut bezahlen zu können. Die Bäuerin kaufte im „Wenkel“ (Kolonialwarengeschäft) die sogenannte „Wenkelswahr“; das waren in der Regel nur Salz, Zucker, Haferflocken, Reis, Petroleum, Kathreiners (Malz-)Kaffee bzw. „Muckefuck“ (franz.: „moca faux“ = falscher Mokka) und Strangtabak.

Hauptnahrung für die Bauemfamilie waren Kartoffeln, Mehlspeisen und Brot. Fleisch gab es nur an hohen Festtagen. Die Bäuerin kannte keinen Kühlschrank, verfügte aber trotzdem über Vorräte. Oben unter der Kellerdecke – vor Mäusen sicher – hing der Brotkorb. Die Butter befand sich im irdenen Topf oder im kühlen Brunnen, an einer Kette im Eimer hängend. Eine große Menge Bohnen und Kappes waren in „Steendöppen“ eingesäuert. Das Schwein lag eingesalzen im Faß. Würste, Schinken und Speck befanden sich im „Röhches“ (Räucherkammer). Erbsen und Bohnen hingen in Leinensäckchen an den Deckenbalken. „Öllich“ (Zwiebel) und getrocknete Pflaumen für die Milchsuppe sowie Apfelschnitzel lagen auf dem „Ohlder“ (Speicher).

Mit einem Pflug wurden die „Earpel“ (Kartoffeln) ausgefurcht (später „geröddert“). Die „Leser“ sammelten die Kartoffeln in Drahtkörben und schütteten sie in die „Mestekaar“. Die „Strünk“ warf man zum Verbrennen auf einen Haufen. Ein „Kaasch“ (Dreizahn) erleichterte die Arbeit. Das Ernten der Kartoffeln war „kött“ und „schröh“. Schnell waren die Kinder „schmaachtig“ (hungrig); wie froh waren sie, wenn Oma mit dem Korb kam. Sie brachte „Muckefuck“ in großen Emaille-Kaffeekannen und „en Brock“ (Butterbrot). Ein Tuch deckte den Inhalt des Korbes ab. Man setzte sich „beneen“ (beieinander), ließ es sich gut schmecken und hielt einen „Kall“. „Sienöh“ (beinahe) alle Familienmitglieder – von den im Haushalt lebenden Großeltern sowie unverheirateten Onkel und Tanten bis zum heranwachsenden Schulkind (damals gab es noch Kartoffelferien) – waren bei der Kartoffelernte eingespannt. „Dat rühmte“! (Das ging voran!)

Nach getaner schwerer Tagesarbeit aß die Familie abends zu Hause gemeinsam Kartoffelkuchen (“Dejelskochen“) sowie mit Butter, Apfelkraut und „Klatschkäse“ belegte Schwarzbrotschnitten. Man war nicht pingelig; jeder langte mit seiner Gabel in die mitten auf dem Tisch stehende Kartoffelschüssel. Es gab „zebasch“ (reichlich).

Hugo Reißberg, Höffen, holte mit seinem LKW die auf den „Milchböcken“ in den Weilern stehenden Milchkannen ab. Nur wenige Bauern brachten früher zeitweise morgens ihre Milchkannen zum 7.00 Uhr-Zug (Richtung Siegburg). Die Molkerei Schrettenholz in Siegburg zahlte damals 4 Pf pro Liter mehr für die Milch. Wenn Hugo Reißberg die vollen Milchkannen abholte, brachte er die geleerten Kannen des Vortages zurück. In einer Kanne befand sich die sogenannte Magermilch, mit der die Molkerei nichts anfangen konnte. Mit ihr fütterten die Bauern die Schweine und Kälber. Eine Zeitlang brachten die Bauern die Milch zu einer Sammelstelle in den „Jrongk“. In einem kleinen, im Fließengarten stehenden Haus, das bei der Explosion des Munitionszuges am 15. Februar 1945 total beschädigt wurde, hatte die Molkerei Hockerts aus Köln diese Sammelstelle eingerichtet.

Mit der Jick fuhr der „Bröcker Wellern“ Milch aus; er versorgte die Wahlscheider Haushalte. Im Auelerhof machte er gewöhnlich halt, trank sich einen Schnaps und kartete. Es sollen auch schon einmal so viele „Kurze“ gewesen sein, daß das Pferd allein nach Hause gegangen war. Das Bild zeigt, daß Wilhelm offenbar wieder einmal im Auelerhof eingekehrt war, denn die Mannschaft aus der Gaststätte Auelerhof hatte sich seiner Jick bemächtigt. Die Kunden jenseits der Agger mußten, wie Hilde Theis geb. Wilhelms berichtete, meist sehr lange warten. Mitunter wurden sie gar nicht beliefert; der Schimmel kam aber auch schon einmal alleine ohne Kutscher.

Die Bauern mit ihren Helfern halten ihre wohlverdiente Pause nach schweißtreibender Arbeit auf dem Roggen- oder Kornfeld. Im Hintergrund des Bildes sieht man den Wald um die Ortschaft Bich (Beecherbösch). Geerntet wurde mit einem Mäher, der für Gras, Klee und wie auf dem Foto zu sehen ist, für Getreide genutzt wurde. Das geschnittene Getreide wurde von den Helfern mit Halmen gebündelt und zum Trocknen in sogenannten Häuschen aufgestellt. Bei den Nebenerwerblern mit kleinen Getreideflächen wurde das Getreide mit der Sense gemäht oder mit dem Seech (Sense mit kurzem Stiel) geschlagen ebenfalls gebündelt und zum Trocknen aufgestellt.

Früher hatte fast jede Familie ein Stück Vieh (Schaf, Ziege oder eine Kuh), für das Winterfutter und Streu bereitgestellt werden musste. Für die Gewinnung des Strohs – die Körner wurden zu Mehl vermahlen – wurde oftmals Getreide angebaut, das im Winter mit dem Dreschflegel gedroschen werden musste. Ein Dreschflegel besteht aus dem Stock (auch „Rute“ oder „Ger“ genannt) und dem Klöppel. Der Klöppel wird aus Hainbuche hergestellt, am dünneren Ende ein Loch durchgebohrt und mit einem Lederriemen am Stock, der aus Nußbaum oder Eberesche besteht, befestigt. Die Länge des Stocks sollte vom dicken Zeh des Dreschers bis zu seiner Nasenspitze reichen. Zum Dreschen wurden auf dem Dänn (Tenne) zehn bis zwölf Schobbe (Garben) Getreide so zu einem Dreschbett ausgebreitet, dass die Ähren in der Mitte der Tenne lagen. Nun wurde durch mehrmaliges Umlegen der Garben viermal im Takt gedroschen (sehr ausführlich wird das Dreschen von Johannes Buchholz in den „Heimatblätter des Rhein-Sieg-Kreises“ im Jahrbuch 1977 auf der Seite 109 beschrieben – in der Bibliothek des HGV vorhanden). Auf dem Foto von etwa 1915 stehen die Brüder Pape, links Josef und rechts Wilhelm im Eingang ihrer Scheune „Op de Jass“ (auf der Gasse) heute Humperdinckstraße. Beide sind mit ihrem Dreschflegel „bewaffnet“.

Die Herbstferien hießen früher bis in die 1950er Jahre Kartoffelferien. Die Mithilfe von Kindern und Jugendlichen war selbstverständlich und von den Bauern mit eingeplant. Der Lohn für einen Tag war der Preis eines Zentners Kartoffeln. Selbstverständlich gehörte dazu die Kaffeepause mit Zwetschgenkuchen und Platzbroten. Bei einigen Bauern, wo bis zur Dunkelheit geerntet wurde, gab es auch Abendessen mit Buttermilchsuppe mit Zwetschgen.

Der Ernteablauf war so, dass die Rodermaschine oder Rodder vom Pferd, später vom Traktor, gezogen wurde. Die Kartoffeln wurden in Zweiergruppen aufgelesen, in Drahtkörbe geworfen und dann weiter in den bereitgestellten Karren geschüttet. Mit dem vollen Karren ging es zum Hof. Dort wurden die Kartoffeln verlesen oder zum Lagern und Trocknen in die Scheune gebracht. Man unterschied zwischen dicken (Reibekuchen-), normalen und kleinen (Pell-) Kartoffeln. Die beschädigten, grünen oder leicht angefaulten brauchte man für die Schweinefütterung.

Bei der Bildersuche für die drei Bände „Lohmar in alten Zeiten“” kamen manche Überraschungen zutage, so auch bei einem kleinen Gemälde aus dem Nachlass einer Birker Familie. Es handelt sich hier noch nicht einmal um das Original, sondern um ein Foto davon, das Peter Hennekeuser auf der Suche nach alten Bildern fand.

Zum Bildinhalt:

Vor der bekannten Südseite des Dorfes Birk vollzieht sich eine wohlbekannte Szene. Am Spätnachmittag, die Sonne steht schon tief im Westen, ist eine Familie bei der Kartoffelernte. Der Vater hält den etwas zu groß geratenen Sack auf, in den dieTochter den vollen Korb ausgeschüttet hat. Im Vordergrund liest die Mutter in tief gebeugter Haltung die eben aufgeharkten Kartoffeln auf. Beide Frauen tragen entsprechend der Zeit weiße Kopftücher. Der große Weidenkorb, die vollen Kartoffelsäcke, der Stiel der abgestellten Harke, der „Schürreskarren“ und das Kartoffelfeuerchen, alles ist so, als geschehe es in unseren Kindertagen.

Die Proportionen sind dem Maler nicht so gut geraten: Im Hintergrund sind der Kirchturm etwas schmal und das Dach des Schiffes zu mächtig und herunter geschleppt. Am Turm fehlen noch die Zifferblätter der nach 1920 installierten Kirchenuhr. Aber die hier viel zu großen Blitzableiter und das Kreuz auf dem Abschluss des Chordaches

wollte er nicht übersehen haben. Auch der „Kappes“ links neben dem Kartoffelacker ist zu prächtig gediehen. Gut erkennbar ist die früher vorhandene Hecke unterhalb der Gaststätte „Zur Kaiserhalle“ von Rudolf Schmitz. Neben jener steht das alte Häuschen des Heinrich Salgert, das später durch den Neubau des Johann Krengel

ersetzt wird. Über dem Dach der Kornbrennerei von Robert Schwamborn ragt mächtig der schlanke Metallkamin hervor; wir haben ihn später etwas bescheidener gekannt. Die Sicht auf das alte Schulhaus von 1846 ist weitgehend von Bäumen und Sträuchern verdeckt. Im Mittelgrund geht eine Frau die Straße hinunter nach Inger. Licht und Schatten überziehen mit den Wolken die Szene. Und auf Müllers Weide grasen zwei junge Rinder. Selbst zwei Heuböcke aus dem Sommer sind dort

vergessen worden.

Enthalten in

Heimatwelten

Zur Übersicht