Donrath

Enthaltene Objekte

Bilder

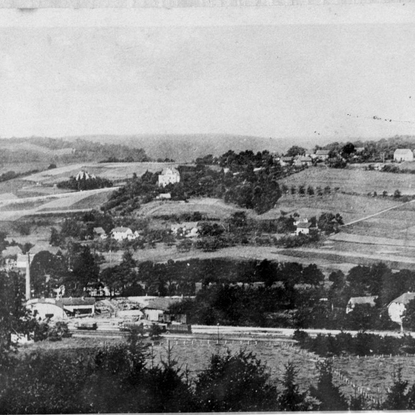

Dieses Foto – eine Reproduktion einer Postkarte – aus der Zeit um 1920 zeigt Donrath mit Blick nach Sottenbach und Heppenberg. Im Vordergrund links das Sägewerk Paul Braun (heute Overath), der Gasthof „Weißes Haus“, rechts der Jörgeshof und daneben, ganz rechts der Bahnhof.

Das ist die wunderschöne fünfbogige steinerne Brücke zwischen Donrath und Sottenbach auf einem Foto, das um 1900 gemacht wurde. Sie ist von 1871 bis 1873 von dem Bauunternehmer Friedrich Wilhelm Sapp – aus dem Jabachhof in Lohmar – errichtet worden und war infolge eines schadhaft gewordenen Pfeilers bei dem Hochwasser der Agger am 4.11.1940 zum Einsturz gekommen (Wilfriedo Becker, Donrath im Wandel der Zeiten, in: Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Marienkirche in Donrath am 4. Juli 1979). Das Hochwasser ist damals von einem unbekannten Schreiber in einem sogenannten „Lohmarer Brief!“ beschrieben worden. Diese Brücke war etwa 300 m aggeraufwärts der heutigen Brücke über die Agger und verband Donrath mit Sottenbach. Auch die Straßenführung war zu dieser Zeit etwas anders. Wenn man von Lohmar kommend auf die Sülztalstraße wollte, mußte man ein Stück nach Donrath hieinfahren, an der „Krockpaasch“ (Haus Weingarten, Donrather Straße 44) links abbiegen, über die Brücke nach Sottenbach fahren und gelangte in einem Bogen in Pützrath bei der heutigen Gaststätte „Flohberg“ auf die Sülztalstraße.

Vorne sind die Bahngleise und dahinter die namenlose Dorfstraße (heute Donrather Straße). Rechts ist der Gasthof „Zum Weißen Haus“ zu sehen, der von Fritz Kreuzer betrieben wurde und in der Mitte das „Hotel zur Aggerburg“ (Donrather Str. 38), das im Besitz der Familie Böttner war. Diese haben die Aggerburg an eine aus Schweden stammende Familie Lönqvist verkauft. Die neuen Eigentümer hatten zuerst auf der anderen Straßenseite (heute Marienkirche) eine Außengastronomie eingerichtet, die sie später hinter das Haus verlegt und zusätzlich für die Hotelgäste noch eine Liegewiese angelegt hatten. Links neben der Aggerburg ist das heutige Haus Gatzweiler (Donrather Str. 36). Es war ursprünglich das Wohnhaus von Ludmilla Böttner („et Aggerburchs Milla“), die sehr fromm war und ihr Haus der Kirche vermacht hat. Die Kirche verkaufte es an die Familie Sieberts, von denen es an Familie Gatzweiler vererbt wurde. Die Pfarrei Lohmar hat von dem Erlös des Hauses in der Kirchstraße in Lohmar eine neue Vikarie (Wohnung des Kaplans) gebaut, in der später das Wasserwerk war. Heute ist dort der Lidl-Parkplatz.

Hinter den beiden Häusern ist Sottenbach zu erkennen. Weiter rechts in der Bildmitte, das letzte Haus in Sottenbach, ist das Haus von Wilhelm Klein („de Trappe Wellem“) und seiner Frau Margarethe geb. Söntgerath. Diese Bezeichnung leitet sich ab von „Trappe“ = Treppen. Das Grundstück lag abschüssig und war mit Treppen erschlossen. Ihr Sohn hatte in Lohmar in der Kirchstraße das „Kleins Büdchen“ betrieben. Er hieß auch Wilhelm und bekam somit auch den Namen „de Trappe Wellem“. Ihre Tochter Katharina („et Trappe Trienche“) bewirtschaftete den kleinen Hof und die andere Tochter Maria („et Trappe Marie“) war eine gute Schneiderin.

Oberhalb von Sottenbach sind die Häuser am Heppenberg zu sehen – am linken Bildrand die „Villa Wilhelmsruh“, die etwa 1926 von Bankdirektor a.D. Paul Engstfeld gekauft und seit dieser Zeit „Villa Engstfeld“ genannt wurde.

Am Sonntag, dem 4.7.1954, wurde die Marienkirche in Donrath durch den Hochwürdigen Herrn Weihbischof Cleven unter der Bezeichnung der „Heimsuchung Mariens“ konsekriert (geweiht). Nach dem Festgottesdienst hatten sich die beteiligten Messdiener am Eingang der Marienkirche für ein Foto aufgestellt.

Von links nach rechts; vordere Reihe: Karl Heinz Raßmes, Bernd Schmidt, Karl Josef Kappes, Manfred Wacker, Hans Dieter Heimig; hintere Reihe: Walter Burger, Helmut Busch, Ewald Tolksdorf, Josef Eschbach und Franz Josef Burger.

Der Görreshof oder auch Jörgeshof in Donrath, Donrather Straße 13, hat seinen Namen mit größter Wahrscheinlichkeit von Georg (Görres oder Jörres) Lohausen erhalten, der am 16.10.1780 Anna Margaretha Kleins heiratete und mit ihr wahrscheinlich diesen Hof bewirtschaftete. Er hatte fünf Kinder, von denen das jüngste Anna Katharina (geb. 1795) hieß und am 1.2.1812 Johann Peter Klein (geb. 1789) heiratete. Dadurch wurde der Lohausen-Hof nach dem Tode von Georg Lohausen zu einem Klein-Hof. Johann Peter Kleins Sohn Johann Anton (geb. 1821) führte den Hof weiter. Er heiratete etwa 1858 Elisabeth Lang (geb. 1834) und hatte mit ihr drei Kinder. Die jüngste Tochter Margarethe heiratete am 16.7.1891 Peter Josef Böttner aus Halberg, wodurch der Klein-Hof zum Böttner-Hof wurde. Im Böttnerhof war von 1914 bis Ende 1923 die Postagentur für Donrath.

Auf dem Foto, das um 1900 gemacht wurde, steht vor dem Haus die Tochter Elisabeth Böttner, die später Wilhelm Balensiefer heiratete. Im Fenster links ist Margarethe Böttner, geb. Klein und daneben ihre Mutter Elisabeth Klein, geb. Lang zu sehen. Links am Schleifstein arbeiten Bedienstete. Rechts sieht man eine typische Schlagkarre, wie man sie noch bis in die 1950er Jahre benutzte.

Auf dem Foto um 1900 erntet Peter Josef Böttner Getreide auf seinem Feld im Donrather Dreieck. Die Familie Böttner in Donrath war eine sehr wohlhabende Familie, was man auch daran erkennen kann, dass Peter Josef um diese Zeit schon mit einer Mähmaschine arbeitet – noch bis in die Mitte der 1930er Jahre hinein war es üblich, von Hand mit der Sense zu mähen. Er geht hinter den Pferden her und lenkt die Mähmaschine, während sein Knecht die Pferde führt. Die hinteren drei Frauen sind Mägde, die das Mähgut zusammenbinden und – hier nicht sichtbar – zu „Koenhuster“ (Kornhäuser) zusammenstellen. Im Vordergrund von links nach rechts sitzen: unbekannt, Elisabeth Böttner, später verh. Balensiefer, Katharina Böttner (ehelos geblieben) und drei Kinder, wahrscheinlich von den Mägden.

Die beiden Böttnerkinder in den weißen Kleidchen haben Strohhüte auf, um die Blässe im Gesicht der Wohlhabenden zu erhalten. Sie brauchten auch sicherlich nicht den Mägden beim Aufsammeln der Ähren zu helfen.

Auf dem Foto ist die Familie Böttner aus dem Görreshof, auch Jörgeshof – heute Böttnerhof – in Donrath vor 1897 zu sehen.

Die drei stehenden Erwachsenen im Hintergrund sind in der Mitte Peter Josef Böttner (geb. 1869) und an seiner linken Seite seine Frau Margarethe, geb. Klein (geb. 1868); an seiner rechten Seite steht seine Schwägerin Anna Katharina Schneider, geb. Klein (geb. 1861). Vor Peter Josef Böttner sitzend ist seine Schwiegermutter Elisabeth Klein, geb. Lange (geb. 1834).

Der Böttnerhof war vorher ein Kleinhof. Peter Josef Böttner aus der Böttnerfamilie in Halberg hatte in die Familie Klein hineingeheiratet. Die Kinder auf dem Foto sind von links nach rechts Elisabeth Böttner (geb. 1892), die später Wilhelm Balensiefer geheiratet hatte – die Eltern des jetzigen Hofbesitzers Ludwig Balensiefer –, Maria Böttner (geb. 1898), die Peter Jakobs geheiratet hatte und Katharina Böttner (geb. 1894), die ehelos geblieben war.

In der Zeit um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert weitete sich der Ort Donrath, in der Gemeinde Halberg erheblich aus. Donrath war lange Zeit Verwaltungsmittelpunkt der Bürgermeisterei Lohmar, nämlich ab 1851bis 1892 mit Bürgermeister Wilhelm Orth im Haus Siebertz und 1892 verlegte der Bürgermeister Peter Karl von Francken (1892-1906) seine Amtsstube in zwei Räume des an das „Weisse Haus“ angebauten Nebengebäudes, dort wo auf dem Bild der Saaltrakt links neben dem Hauptgebäude später errichtet wurde. Die Gast- und Schankwirtschaft gehörte zu diesem Zeitpunkt Fritz Kreuzer, der am 22.4.1892 die Konzession erhielt im Hause Nr. 5 in Donrath einen Gasthof zu betreiben. Darüber hinaus hatte er eine Handlung in Holz und Baumaterialien, Kohlen, Futter- und Düngemitteln. Am 9.12.1909 erweiterte er seine Gasträume um einen Tanzsaal und eine Kegelbahn. Die jungen Turner des heute bereits 100 Jahre bestehenden Turnvereins Donrath e.V. konnten hier ihre Leibesübungen aufnehmen. Eine spätere Wirtin des „Weissen Hauses“ war wie auf dem Foto der 1920er Jahre ersichtlich Erna Paffrath.

Wehe wenn die sonst so friedliche Agger beim Hochwasser tobte! Überschwemmung Donraths Anfang der 1940er Jahre, mit Blick auf den Heppenberg mit Sottenbach. Im Vordergrund sind von links nach rechts zu erkennen: die Krautfabrik von Johann Weingarten, die 1873 erbaute, 1942 noch intakte, gemauerte Aggerbrücke – sie wurde vom Hochwasser zum Einsturz gebracht – Haus Sieberts, der Gasthof „Zur Aggerburg“, und die Gaststätte „Weißes Haus“. Am linken Bildrand zeigt das Foto auf der rechten Aggerseite, im Hintergrund den „Flohberg“, Haus Rottland, an der Straße zum Heppenberg Herchenbachs Haus, die Villa Eugsfeld und Haus Schmitz, bereits im Wasser stehend in Bildmitte, Kleins und Fitlers Fachwerkhäuser, der Kreuzerhof, dahinter Marx, Schwamborn, später Busch und Kleins Häuschen.

In der Einfahrt zum Haus Burger in Donrath stehen etwa 1942 von links nach rechts die Kinder Walter Burger, Elisabeth Burger, verh. Dose und Paul Burger. Im Hintergrund ist das Haus Jacobs (Donrather Str. 58) zu sehen. Die Straße vor den Bahngleisen ist die heutige B 484. Sie führte am rechten Bildrand (hier nicht sichtbar) über die Bahngleise auf die heutige Donrather Straße. Etwa 1938 wurde sie vor dem Bahnübergang weiter geradeaus geführt und erhielt ihren heutigen Verlauf. Sie hatte zur Zeit der Fotoaufnahme noch keinen Namen und hieß bei den Donrathern nur „de neu Strooß“ (die neue Straße). Rechts der Weg, der von der „Neuen Straße“ abzweigt ist der sog. „Schwarze Weg“ (nach dem Belag mit schwarzem Basaltsplitt benannt), der zur Kuttenkaule und zum Haus Hasselssiefen führte. Auf dem Schild an der Abzweigung wird auf das Haus Hasselssiefen hingewiesen.

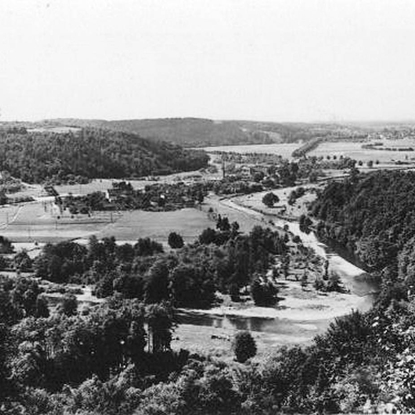

Mit diesem Foto von etwa 1950, einem Blick von der Scherferhardt auf den Aggerbogen der „Donrather Schweiz“ mit dem im Hintergrund aggertalabwärts liegenden Zentralort Lohmar, wirbt die Gemeinde für die Orte Lohmar und Donrath im unteren Aggertal um Sommergäste. Die beiden schön gelegenen Fremdenverkehrsorte (ehemals Luftkurorte) am Zusammenfluss von Agger und Sülz, bieten durch ihre landschaftlichen Schönheiten besten Ferienaufenthalt und Erholungsmöglichkeit. Kurze und ausgedehnte Spaziergänge in den abwechselungsreichen Laub- und Nadelwäldern, durch Wiesentäler und über Höhen mit weiten Fernsichten auf Rheintal, Siebengebirge und Eifel, bringen Entspannung, Gesundung und Lebensfreude.

Der 1898 vom Verkehrs- und Verschönerungsverein erbaute eiserne Aggersteg bei der Dornhecke in Donrath ist in Bildmitte zwischen der Baumschneise zu erahnen. Die Agger mit ihren naturnahen Auen gehört sicher zu den interessantesten Lebensräumen unserer näheren Heimat. In diesem Bild kann man noch wunderbar die unregelmäßigen Uferlinien, Uferabbrüche und -auflandungen, ausgedehnte Mitten- und Gleituferbänke erkennen. Ein naturnahes Fließgewässer mit einer naturraumtypischen Vielfalt an Strukturen und Lebensräumen für spezialisierte Pflanzen- und Tierarten.

Broich und Büchel. Wer kennt sie noch? Es sind ehemalige Ortsteile von Donrath.

Büchel erstreckte sich am Aggerbogen, an dem der Dornheckenweg und die Straßen „In der Hühene“ und Karpenbachweg liegen. Büchel wurde erstmals 1560 als „Buchell“ (Buckel) erwähnt und galt als hochwassergeschützt. Es hatte 1872 in 4 Wohnhäusern lediglich 14 Einwohner. Heute erinnert leider nicht einmal ein Straßenname an diese Siedlung.

Broich wird erstmals 1503 im Birker Bruderschaftsbuch erwähnt. Der Name bedeutet soviel wie Sumpf- oder Moorland und bezeichnet eine alte Siedlungsstelle, die trockengelegt wurde.1644 bestand Broich bereits aus vier Hofanlagen. 1872 wohnten dort 40 Personen in acht Häusern. Montanus schreibt in seinem Buch „Die Helden“, dass am 11.11.1795 mehrere Scharen französischer Soldaten, „die im Aggerthale streiften und plünderten, von den Bauern zu Seelscheid, Neunkirchen und Lohmar angegriffen und mit Verlust mehrerer Todten in die Flucht geschlagen wurden. Dafür rächten sich die Freiheitsbringer mit Mordbrand und legten u.a. zu Broich in Lohmar vier Scheunen und fünf Wohnhäuser in Asche … und erschossen mehrere Landleute, die an jenen Raufereien nicht einmal Antheil genommen hatten.“

Heute erinnert der Straßenname Broicher Straße an den alten Ortsteil. Das Haus Broicher Straße 20 ist als denkmalgechütztes Haus gut erhalten. Anno 1750 wurde das ehemalige Bauernhaus mit Stall errichtet. Eine alte Linde vor dem Haus ist nach Aussage des früheren Eigentümers Walter Delfs 1985/86 einem Sturm zum Opfer gefallen.

In dieser aus dem 18. Jahrhundert stammenden Fachwerkhofanlage Lohmar-Heppenberg, Sottenbacher Straße 12, im ehemaligen Rottland, residierte von 1826-1839 der Bürgermeister der ehemaligen Samtgemeinde (auch Gesamtgemeinde genannt) Lohmar, Paul Grames. Das Haupthaus wurde 1728 erbaut und ist in der bauhistorischen Gegenüberstellung mit dem Vogtshof in Lohmar, Bachstraße 7, hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbilds zu vergleichen. Das Foto entstand etwa Anfang bis Mitte der 1930er Jahre.

Die Amtsbürgermeisterei Lohmar warb 1939 für den Tourismus in Lohmar und Donrath mit einem Prospekt. Die Schutzgebühr betrug 5 Reichspfennig.

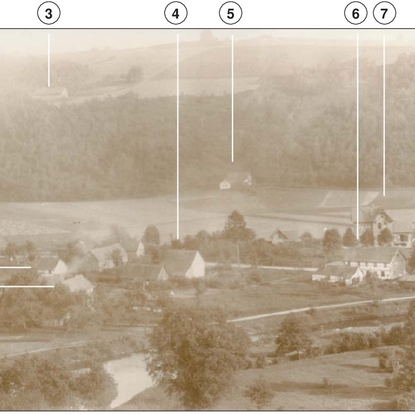

Das Bild zeigt Donrath vor 1900 vom Heppenberg aus gesehen. Im Vordergrund sieht man die Agger mit dem Dornheckenweg. Darüber ist die namenlose Dorfstraße (heute Donrather Straße). Zwischen Dornheckenweg und Dorfstraße links ist Büchel. Im Haus Nr. 1 wohnte Heinrich Burger; Nr. 2 ist Haus Busch. Das große Haus mit dem weißen Giebel (Nr. 4) ist die Stellmacherei Schmitz. AntonSchmitz aus Geber, geb. am 21.6.1859 und gest. am 23.2.1948, kaufte dieses Haus 1886 von Anton Kreuzer und richtete sich darin eine Stellmacherei ein. 1929 übernahm sein Sohn Adolf (geb. am 20.9.1888) den Betrieb. Beide waren exzellente Handwerker, hatten beide den Meisterbrief und waren ehrlich, geachtet und geschätzt. 1942 brannten Werkstatt und Wohnhaus ab. Nun wurde eine größere Werkstatt gebaut, in der Adolf Schmitz noch bis in die 1970er Jahre arbeitete. Nach seinem Tode am 10.4.1979 ist der Betrieb aufgegeben worden. Adolfs Bruder Johann Josef Schmitz (geb. am 14.12.1889 und gest. am 18.12.1971) hatte 1927 in Lohmar in der Kirchstraße 10 eine Schlitten- und Stielfabrikation gegründet, die sein Sohn Willi aus Altersgründen Ende der 1980er Jahre aufgegeben hatte. (Quelle: W. Pape, LHBL Nr. 9, 1995, S. 53 ff).

Rechts im Bild (Nr. 6) ist die Gaststätte „Altes Haus“, die von Joswin Kreuzer betrieben wurde, und darüber (Nr. 7) ist der Bahnhof, in dem zu dieser Zeit auch für Lohmar der Güterverkehr abgewickelt wurde. Ganz rechts das Fachwerkhaus (Nr. 9) ist die Hofanlage Böttner und davor (Nr. 8) das Donrather Spritzenhaus, in dem nach 1910 Fritz Weingarten eine Krautfabrik („Krockpaasch“) und eine Konservenfabrik eingerichtet hatte. Oben links im Bild (Nr. 3) ist ganz schwach Höhngen zu erkennen und darunter am Waldrand (Nr. 5) das Haus Pütz am heutigen Waldweg.

Auf der linken Seite der Agger in Richtung Lohmar gesehen lag das Donrather Fährhaus (heute Donrather Straße 24), in dem auch die Post war. Hier hatte Wilhelm Klein, im Volksmund „de Fahrwellemsche“, einen Fährbetrieb eingerichtet, den er bis zum Bau der Brücke betrieben hatte. Ursprünglich war hier eine Furt, durch die auch von 1705 bis wahrscheinlich 1806 die pferdebespannte Postkutsche, mit Passagieren und Gütern beladen, auf der Strecke von Köln-Mühlheim nach Frankfurt fahren musste.

Aus der Zeit vor dem Betrieb der Fähre und noch bevor Scheiderhöhe 1866 zur selbständigen Pfarre erhoben wurde erzählt man sich noch heute in Donrath eine Begebenheit: Ein Leichenzug zog vom Heppenberg zum Friedhof nach Lohmar. Den Sarg hatte man auf einen Handwagen geladen. Das Ufer der Furt auf der Sottenbacher Seite war etwas abschüssig. Da es geregnet hatte, entglitt den Wagenlenkern der Handwagen und dieser fuhr herrenlos in die Agger, kippte um und der Sarg trieb den Fluss hinunter. Nun mussten die Trauergäste im hüfttiefen Wasser den Sarg wieder einfangen und mit nasser Kleidung den Trauerzug fortsetzen.

In den 1890er Jahren hatte Johann Weingarten aus Donrath in einem Nebengebäude seines um 1870 erbauten Bauernhofes (Donrather Str. 44) eine Krautfabrik („Krockpaasch“) eingerichtet, in der er Rüben- und Apfelkraut herstellte. Auf den Fotos, die zwischen 1895 und 1900 gemacht wurden, ist der Weingartenhof mit den Nebengebäuden zu sehen. Die „Krockpaasch“ war in dem quer verlaufenden Gebäude im Hinterhof. Rübenkraut ist der konzentrierte Saft von Zuckerrüben, ohne deren Pflanzenfasern und ohne Zusatzstoffe. Er ist gleichmäßig dunkelbraun, zähflüssig und entsteht durch Eindicken von Rübensaft, der aus den gekochten Rübenschnitzeln gepresst wird. Johann Weingarten war von Beruf Schreiner und betrieb auf seinem Hof auch eine kleine Schreinerei. Als er mit 65 Jahren am 21.2.1910 verstarb, kam zunächst die Krautproduktion zum Erliegen. Nach dem Tod der Ehefrau Ludmilla geb. Kreuzer am 17.2.1933 übernahm im Zuge der Erbauseinandersetzung ihr Sohn Johann den Hof mit der Krautfabrik. Wann die Fertigung wieder aufgenommen wurde, ist nicht bekannt, jedenfalls hat sein Schwager Theodor Knipp dort im Krieg und nach dem Krieg bis etwa Anfang der 1950er Jahre wieder Apfel- und Rübenkraut gekocht.

Nach dem Tod von Johann Weingarten 1910 errichtete sein Sohn Fritz im alten Donrather Spritzenhaus (Ecke Donrather Str./Dornheckenweg) eine neue Kraut- und Konservenfabrik, die sich „Fabrik für die allgemeine Obstverwertung“ nannte. Fritz Weingarten stellte in seiner neuen Fabrik nicht nur Apfelkraut, Rübenkraut und Konserven her, sondern auch Obstwein, Likör und Schnäpse. Ob er den Wein selber kelterte, ist nicht bekannt. Er hatte auch keinen Alkohol gebrannt, sondern den zugekauften Kornbranntwein für die jeweiligen Schnäpse mit den entsprechenden Essenzen versetzt. Die Rohstoffe für seine Konservenproduktion hatte er teils aus eigenem Anbau und teils von den Bauern und Kleingärtnern aus der näheren Umgebung zugekauft. Einige Etiketten für seine Produkte sind noch erhalten. Leider verstarb Fritz Weingarten sehr früh mit 43 Jahren am 4.2.1929. Danach ist die Fabrik dann aufgegeben und

später abgerissen worden.

Begebenheiten

|

Oktober 1930

- 1939

|

Enthalten in

Heimatwelten

Zur Übersicht