Katholische Kirche Lohmar

Enthaltene Objekte

Vitrinen

Dokumente

|

August 2005

Ein unvergessenes Großereignis fand vom 15. bis 20. August 2005 in Lohmar statt. 3000 ausländische, überwiegend italienische Jugendliche waren hier Gäste im Rahmen des Weltjugendtages in Köln.1986 wurde zum ersten Mal auf Initiative von Papst... Ein unvergessenes Großereignis fand vom 15. bis 20. August 2005 in Lohmar statt. 3000 ausländische, überwiegend italienische Jugendliche waren hier Gäste im Rahmen des Weltjugendtages in Köln.1986 wurde zum ersten Mal auf Initiative von Papst Johannes Paul II. ein Weltjugendtag veranstaltet. Seitdem findet er jedes Jahr und alle 2 – 3 Jahre als internationaler Weltjugendtag statt. 2005 war Deutschland auserkoren. An der Abschlussmesse im Marienfeld zwischen Kerpen und Frechen mit Papst Benedikt nahmen am Sonntag, 21. August ca. 1,2 Millionen Menschen teil. Die meisten der 3000 jungen Gäste in Lohmar waren in Klassenräumen der Realschule, der Hauptschule und der Grundschule Wahlscheid untergebracht, ca. 600 hatten ihre Schlafplätze in Privatquartieren. Sie wurden herzlich aufgenommen und gaben ebenso herzlich mit italienischem Temperament ein „ grazie mille“ für die Gastfreundschaft zurück. Viele freiwillige Helfer arbeiteten ehrenamtlich mit und auf einem Musikfest im katholischen Pfarrheim waren im Vorfeld Spenden gesammelt worden. Als erste große gemeinsame Veranstaltung fand montagabends die Marienfeier in der Jabachhalle statt, die in einer spontanen Polonäse aller Teilnehmer endete. Als letzte Veranstaltung vor der Abreise nach Köln wurde freitags ein Kreuz auf einem „Kreuzweg“ durch den Ort getragen und ein großes Abschiedsfest mit Musik auf dem Parkplatz an der Jabachhalle gefeiert. In dem Dokument sind die Ereignisse festgehalten.

| |

|

15. August 1909

In die Marianische Kongregation der Jungfrauen wurde aufgenommen Sibilla Küpper Präfektin: Maria Eschweiler Weiheakt. Heilige Maria, Muttergottes und Jungfrau! Ich Sibilla Küpper erwähle dich... In die Marianische Kongregation der Jungfrauen wurde aufgenommen Sibilla Küpper Präfektin: Maria Eschweiler Weiheakt. Heilige Maria, Muttergottes und Jungfrau! Ich Sibilla Küpper erwähle dich heute zu meiner Gebieterin, Beschützerin und Fürsprecherin, und nehme mir fest vor, dich nie zu verlassen und weder selbst je etwas gegen dich zu sagen oder zu thun, noch zuzulassen, daß von meinen Untergebenen je etwas wider deine Ehre geschehe. Ich bitte dich daher, nimm mich an zu deiner ewigen Dienerin; stehe mir bei in allen meinen Handlungen und verlaß mich nicht in der Stunde meines Todes. Amen. ~~~~~~~~~~~~~~

|

Bilder

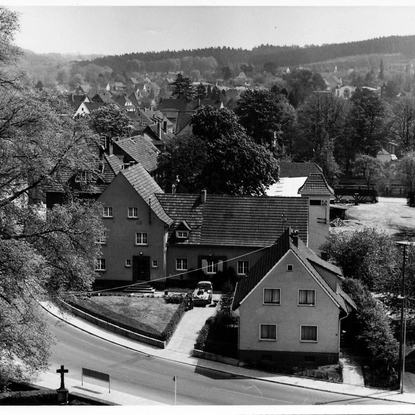

Das Foto wurde im Mai 1965 von der Kirche aus auf das Küsterhaus und die Kaplanei gemacht. Vorne rechts, traufseitig zur Straße, ist das Wohnhaus der Familie Peter Kümpel und dahinter der Bauhof der Baustofffirma Josef Knipp. Vorne mit dem Giebel zur Straße hin ist das Küsterhaus (Kirchstraße 21), das Anfang der 1950er Jahre gebaut wurde. In ihm wohnte der Küster Thomas Kappes mit seiner Familie. Dahinter sieht man die Kaplanei mit dem Anbau des Pfarrheims. Die Kaplanei ist mit einer Spende von Ludmilla Böttner („et Aggerburchs Milla“) 1935/36 gebaut worden. Ab Anfang der 1980er Jahre war dort das Wasserwerk untergebracht. Hinter der Kaplanei kann man noch die Dächer der alten Volksschule erkennen. Außer dem Küsterhaus und dem Haus Kümpel ist der ganze Komplex, einschließlich dem Bauhof und der Häuser Knipp, Ende 2003 abgerissen worden, um dort den Lidl-Markt zu errichten.

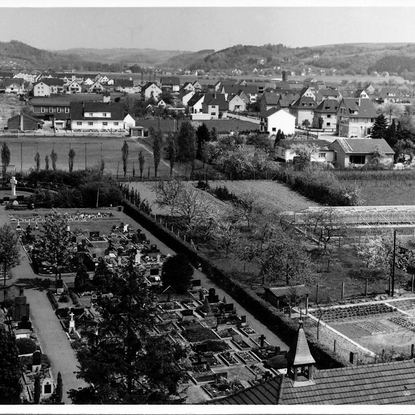

Auf dem Foto vom Mai 1965 schaut man von der Kirche in die Altenrather Straße. Vorne links ist der Friedhof und dahinter der Sportplatz mit Sportlerheim und Turnhalle. Rechts vorne sieht man den Garten der Familie Postertz, dahinter die Gewächshäuser der Gärtnerei Ramme und auf der linken Seite der Altenrather Straße das Haus Klostermann, an dem gerade angebaut wird, dann das Haus Pape (Nr. 17, gebaut 1962), das Haus Schmitz (Nr. 23), das Haus Schwarzrock (Nr. 25) und dahinter das Haus Uiwari (Nr. 27). Auf der rechten Seite ist das Haus Ennenbach (Nr. 10, gebaut 1938) und das Haus Hackmann (Nr. 20, heute MSS, Moderne Sonnenschutzsysteme GmbH), das sich noch im Bau befindet. Auf der anderen Seite der Einmündung des Breiter Weg sind die Häuser Ningelgen (Nr. 22), Völkerath (Nr. 24), Schönenborn (Nr. 26), Lange (danach Opitz, Nr. 28) und das Haus Höfgen (Nr. 34).

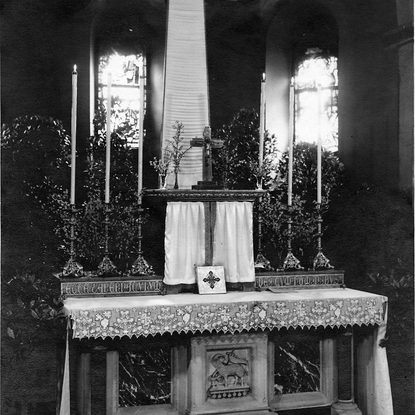

Der Hauptaltar der Lohmarer Pfarrkirche – hier eine Aufnahme von 1947 – ist erst nach der Erweiterung um 1900 angeschafft worden. Vorher war dort ein schlichter Barockaltar mit Säulenaufbau und ein Ölgemälde der Enthauptung Johannes des Täufers vom Anfang des 18. Jahrhunderts, das verschollen ist. Ebenfalls verschollen ist eine 118 Zentimeter große Holzfi gur einer weiblichen Heiligen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die im Turm stand. Der Altartisch war ein Steinaufbau, dem rechts und links zwei Säulen vorgesetzt sind. In der Mitte war ein Relief des apokalyptischen „Lamm Gottes“, das die darunter hängenden sieben Siegel der Apokalypse löste. Rechts und links daneben sind zwei Marmorplatten eingelassen. Auf dem Altar steht der Tabernakel, in dem das Allerheiligste aufbewahrt wird. Dieser deutlich kunstvollere Altar als der heutige ist bei den Renovierungsarbeiten 1965 entsorgt worden.

Von der Hauptstraße kommend war die rechte Seite der Kirchstraße – wie das Foto zwischen 1896 und 1900 zeigt – noch unbebautes freies Feld. Links ist das Gebäude der Volksschule Lohmar von 1856/57 (heute Lidl-Parkplatz) mit Toilettenhaus im Hintergrund. Daneben das 1819 gebaute Küsterhaus, in dem bis 1857 der jeweilige Küster, der auch gleichzeitig Lehrer war, Unterricht erteilte. Es wurde im Herbst 1954 abgerissen.

Dann sieht man den mit einer Mauer umgebenen Fronhof (die Gebäude sind nur ganz schwach zu erkennen), auf dem einige hohe Fichtenbäume stehen. Der Fronhof wird erstmalig 1131 als zum Cassiusstift in Bonn (heute Münsterkirche) gehörig erwähnt. In einem erhaltenen Weißtum von 1555 werden ausführlich die Rechte und Pflichten des Fronhofpächters beschrieben. Durch Verputzen, Verkleiden und Anbauten ist heute leider nichts mehr von dem ursprünglichen Haus zu erkennen. Bis vor einigen Jahren war er im Besitz der Familie Vogt, die früher dort ein Dachdecker- und Sanitärbetrieb und ein Haushaltswarengeschäft hatten.

Neben dem Fronhof sind – ebenfalls von einer Mauer umgeben und mit Fichten bestanden – der Friedhof und dahinter die Pfarrkirche zu sehen. Am rechten Bildrand erkennt man das 1896 neu gebaute Pastorat, die Wohnung von Pfarrer Paul Düsterwald.

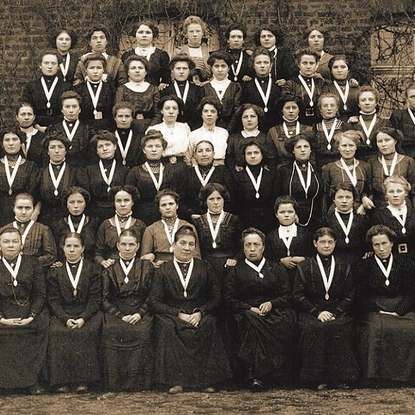

Marianische Jungfrauenkongregation nannte sich die weibliche Katholische Jugend in Lohmar, die 1903 gegründet wurde. Aufgenommen wurde man in den Verein nach der Entlassung aus der Volksschule. Sie hatte 1910 stattliche 75 Mitglieder.

Auf dem Foto von 1910 sind jeweils von links nach rechts in der oberen Reihe zu sehen: 1. Katharina Kirschbaum, verh. Klein (Mutter von Erich und Günter Klein), 2. und 3. Geschwister Scharrenbroich aus Eichen, 4. unbekannt, 5. Elisabeth Herkenrath, verh. Specht, 6. Paula Duffhaus, 7. Sibille Pape; zweite Reihe: 1. ? Küpper aus Ellhausen, 2. und 3. unbekannt, 4. Maria Boddenberg, 5. Settchen Altwickler, 6. unbekannt, 7. Sophie Küpper von Lohmarhohn, 8. Katharina Kemmerich, verh. Urbach (Mutter unseres Autors Karlheinz Urbach, St. Augustin); dritte Reihe: 1. unbekannt, 2. Gertrud Wester, 3. Katharina Fischer, 4. Sibilla Eimermacher aus Broich/Donrath,5. unbekannt, 6. Anna Eschbach aus Ellhausen, 7. Maria Klein, verh. Meiger, 8. Gertrud Hagen, verh. Pohl, 9. Anna Weingarten, 10. Anna Allmann, 11. Josefa Orth, 12. Elisabeth Fischer, verh. Schrahe, 13. Gretchen Orth, 14. Maria Lohr, verh. Distelrath, 15. Gretchen Bouserath; vierte Reihe: 1. Therese Dunkel, verh. Pape, 2.-4. unbekannt, 5. Maria Kemmerich, verh. Schopp, 6. Maria Dunkel, verh. Emmerich, 7. Katharina Altwickler, verh. Höndgesberg (Mutter von Hans Höndgesberg, Kieselhöhe).

Marianische Jungfrauenkongregation war der Verein katholischer unverheirateter Frauen in Lohmar, der 1903 gegründet wurde. Aufgenommen wurde man nach der Entlassung aus der Volksschule. Am 10. Mai 1936 hat sich diese Kongregation nach der Aufnahme der neuen Mitglieder im Pfarrgarten mit Kaplan Hoppe für ein Gruppenfoto versammelt.

Zu sehen sind: 1. Anni Becker verh. Posten, 2. Elisabeth Schopp verh. Scheiderich, 3. unbekannt, 4. Kätti Müller (Schwester von Bernhard W alterscheid-Müller), 5. Sibille Kreuzer verh. Pahl, 6. Margarethe Becker verh. Hessler, 7. Hilde Klein verh. Maiwald, 8. Leni Zimmermann verh. Haas, 9. Leni Weingarten verh. Dienemann, 10. Hilde Schwillens, 11. Irmgard Terhard verh. Peterhensa, 12.-14. unbekannt,15. Änne Pohl, 16. Kätti Scheiderich verh. Altenrath, 17. Margarethe Dunkel verh. Burger, 18. unbekannt, 19. Kätti Weingarten verh. Steinbach, 20. Christine Roland verh. Fichtner, 21. unbekannt, 22. Margarethe Rörig verh. Streichardt, 23. unbekannt, 24. Käthe Reers?, 25. Rosemarie Fischer , 26. unbekannt, 27. Käthe Eschbach verh. Roland Heinrich, Hauptstr. 23 (heute Stadthaus), 28. und 29. unbekannt 30. Maria Wacker verh. Schüller, 31. Maria Nieten, 32. Tilda Nieten verh. Melzer, 33. und 34. unbekannt, 35. Kätti Altwickler verh. Steinbrecher, 36. Anneliese Weingarten (Donrath), 37. unbekannt, 38. Gertrud Piller verh. Kiel, 39. – 41. unbekannt, 42. Lisbeth Kruft verw. Bois, verh. Diebel, 43. Gretchen Kronenberg, 44. Anna ?, 45. Kaplan Josef Hoppe, 46. – 51. unbekannt

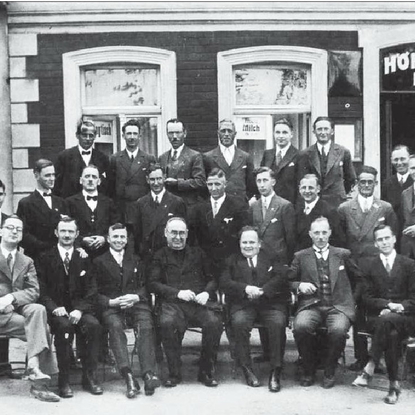

Die kath. Jungschar mit Kaplan Wilhelm Gabriel Graf 1932/33 im Pastoratsgarten. Die Jungen rechts und links halten einen XP-Wimpel . XP ist das früheste christliche Emblem – noch vor dem Kreuz. XP sind die ersten beiden Buchstaben des griech. Wortes Χριστός – Xristos – und wurde seit dem 2. Jahrhundert von den Urchristen

verwendet um sich untereinander zu erkennen.

v.l.n.r., obere Reihe: Bruder von Kaplan Graf, Josef Fembgen, Robert Wagner, Peter Bouserath, Bernhard Müller, Heinrich Bouserath, Heinrich Funken, Albert Piller, Willi Kreuzer, unbekannt, Heinz Harnisch, Bernhard Walterscheid-Müller, Hans Weppler, Johannes Lüdenbach, Bernhard Arenz, Albert Müller.

Mittlere Reihe: Hans Kraheck, Willi Müller, Wilhelm Schmitz, Eiteneuer, Guido Gschwind, Josef Schönenborn, Peter Roland, Theo Schopp, Josef Palm, Gustav Ruhrmann, Peter Höntgesberg, Peter Kümmler, Karl Weiher, Jean Brungs.

Untere Reihe: Kurt Mahlberg, Willi Kümmler, Heinrich Müller, Fritz Roland, Kaplan Graf, Karl Scheiderich, Toni Gschwind, Willi Kudla, Josef Pape.

Der markante Punkt in Halberg ist die Kapelle. Diese wurde 1732 neben dem Thelenhof gebaut. Dabei wurde die Kapelle so platziert, dass man am Altar stehend durch die offene Tür den direkten Blick auf den Kölner Dom hat. 1931 wurde die Kapelle erweitert und 1964 eine Sakristei angebaut. Von 1890 bis 1968 (solange es in Ellhausen einen Schulbetrieb gab) wurde immer freitags eine Schulmesse abgehalten. Ab 1911 wurde zusätzlich in der Kapelle eine Sonntagsmesse gehalten. Seit Oktober 2005 gibt es dort keine regelmäßigen Gottesdienste mehr.

Der eigentliche Ort Halberg besteht seit altersher aus den drei Höfen Pastoratshof, Goswinhof und Thelenhof sowie einer später noch dazu gekommenen Kapelle. Die heutigen Stadtteile Halberg, Heppenberg, Donrath, Weegen, Ellhausen, Grimberg und Naaferberg bildeten bis 1969 eine eigene Gemeinde, die nach dem kleinsten Ort Halberg benannt war.

Die Herkunft und Bedeutung des Namens Halberg ist noch nicht eindeutig geklärt. Eventuell könnte es „Heiliger Berg“ bedeuten. Halberg wird erstmals 1131 in einer Urkunde von Papst Innozenz II. als „Halreberg“ erwähnt.

Pastoratshof

In der vorgenannten Urkunde wird dem Cassiusstift der Pastoratshof bestätigt. Die Einkünfte daraus dienten dem Unterhalt des Pfarrers von Lohmar. 1979 wurde der Hof an seine heutigen Besitzer verkauft. Das Wohnhaus ist wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert.

Goswinhof

Der Goswinhof (auch Henselershof genannt) war bereits vor 1549 im Besitz einer Siegburger Familie. Im Lauf der Jahrhunderte wechselten die Besitzer mehrfach, bis 1971 die Gebäude des Hofes durch Erbteilung einen neuen Besitzer fanden. Heute ist dort eine Pferdezucht untergebracht.

Thelenhof

Der Thelenhof (ab 1822 so genannt) wird auch Vogts-, Roden- oder Schultheißenhof genannt. Als erster Besitzer wird 1565 ein Rurich in der Warden als Eigentümer des Thelenhofes aufgeführt. Im Laufe der Geschichte hatte der Hof etliche Besitzer, bis er 2007 in den Besitz der Familie Penin überging.

Historisch erwähnenswert ist zudem, dass Halberg von 1705 bis 1776 die erste Poststation einer Fahrpost zwischen Mühlheim am Rhein und Heidelberg war. Diese Fahrpost transportierte Personen und Güter, aber keine Briefe. Die Postwagen verkehrten dreimal wöchentlich.

1968 malte Raimund Schüller die Ansicht des Lohmarer Kirchdorfes auf eine Wand im alten Pfarrheim.

Im Gebäude des alten Pfarrheims neben der Kaplanei in der Kirchstr. war zu einem späteren Zeitpunkt das Wasserwerk untergebracht. In den 60er und 70er Jahren probte der Kirchchor in den Räumen und auch der Chor „We All“ (später „Da Capo“) entstand hier. Die Pfadfinder nutzen ebenfalls die Räumlichkeiten und es wurde auch eine Jugend-Disco veranstaltet oder Filmnachmittage organisiert.

2003 mussten mehrere Gebäude an der Kirchstr. wegen dem geplanten Neubau des Lidl-Marktes abgerissen werden. Darunter die alte Schule, das spätere Feuerwehrhaus und auch das Pfarrheim.

Medien

In dem Audio-Clip erzählt Josef Kümmler in „Lühmer Platt“, weshalb die Pfarrei Lohmar zur Zeit Pfarrer Düsterwalds Anfang des 20. Jahrhunderts besonders attraktiv war.

Hans Dieter Heimig hat im Jahr 1978 einige Gespräche mit alten Lohmarerinnen und Lohmarern auf Tonkassetten festgehalten, u.a. auch mit dem verstorbenen Lohmarer Orginal Josef Kümmler (Jahrgang 1897), bekannt als „Kümmlers Jüpp“. Josef Kümmler hatte einen Friseurladen in Lohmar an der Hauptstraße 59 – neben der Lindenapotheke -, den später sein Sohn Bruno Kümmler weiterführte. Die Friseurstube war mit Hilfe von Sünner-Korn und Strang-Tabak der Umschlagplatz für Dorfgeschichten. Ein lustiger Ausspruch zu Neujahr 1946 ist in der Vereinschronik der KG „Ahl Jecke“ von ihrem Ehrenmitglied Bernd Palm festgehalten: „Prosit Neujohr, de Katz die hätt kenn Hohr, de Hungk hätt kene Stüpp, dat säht de Kümmlers Jüpp“.

Enthalten in

Heimatwelten

Zur Übersicht