Gaststätten

Enthaltene Objekte

Vitrinen

Dokumente

|

1913

Die mit einem Poststempel von 1913 versehene Mehrbildpostkarte mit Ansichten des Stadtteils Donrath zeigt im oberen Teil ein Blick von der Villa Stolzenhöh (dieser Name für das Wohnhaus von Rektor Klein auf der Burghardt, rechts vom... Die mit einem Poststempel von 1913 versehene Mehrbildpostkarte mit Ansichten des Stadtteils Donrath zeigt im oberen Teil ein Blick von der Villa Stolzenhöh (dieser Name für das Wohnhaus von Rektor Klein auf der Burghardt, rechts vom Hasselssiefenbach, ist heute bei den Donrathern nicht mehr bekannt) auf die Hauptstraße, von rechts: das „Weiße Haus“, mit dem Hotel und Gasthof zur Aggerburg von Josef und Ludmilla Böttner, daneben Haus Sieberts (heute Gatzweiler), früher ebenfalls Ludmilla Böttner und die bis 1942 noch intakte, stolze Aggerbrücke, die 1873 erbaut wurde. Sie wurde vom Hochwasser zum Einsturz gebracht. Daneben die sogenannte „Krockpaasch“, die Krautfabrik für Apfel-, Birnen- und Rübenkraut (eingedickter Obst- und Rübensaft als Brotaufstrich) von Johann Weingarten, gebaut um 1870 und betrieben bis in die 1950er Jahre. Das Foto links unten, sowie die weitere Postkarte zeigt nochmals das Hotel Restaurant und Pension „Zur Aggerburg“ mit Kegelbahn, Kahnfahrten und „Fischereigelegenheit“. In der Aggerburg war das 13. Telefon in der Bürgermeisterei installiert, hier führte Josef Böttner gleichzeitig die Postagentur. Ab dem 30.11.1920 (Datum der Konzession) führte Olga Lönqvist diesen Gasthof weiter. Das Bild rechts unten der Mehrbildpostkarte zeigt eine malerische Wald- und Aggerpartie, in der „Donrather Schweiz, dem „Ruheplatz für Kurgäste“. Ein Stück stromabwärts ist noch der eiserne Aggersteg bei der Dornhecke zu erkennen. | |

|

2013

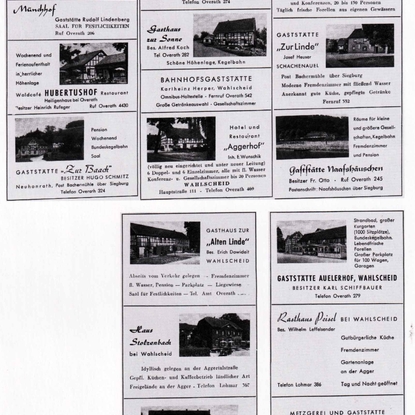

- 2014 Nicht erst seit Zeiten der Corona Pandemie stellt sich bei vielen Gastronomiebetrieben die Frage nach der Zukunft . Viele Gaststättenbetreiber haben aufgegeben. Die Geschichte der Gaststätten des Birker Umlandes bis zum Jahr 2014 ist in Artikeln von... Nicht erst seit Zeiten der Corona Pandemie stellt sich bei vielen Gastronomiebetrieben die Frage nach der Zukunft . Viele Gaststättenbetreiber haben aufgegeben. Die Geschichte der Gaststätten des Birker Umlandes bis zum Jahr 2014 ist in Artikeln von Heinrich und Peter Hennekeuser für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten. Das Gasthaus in der uns bekannten Form entwickelte sich im 19.Jahrhundert. In der Chronik des Birker Pfarres Dr. Aumüller für 1856 ist ausgeführt: "Die Einwohnerzahl im Dorf beträgt gegenwärtig hundertfünfzig, Gastwirtschaften vier!" In den 1950er Jahren gab es in der Birker Kirchengemeinde 11 Gaststätten bei über 1500 Einwohnern. Einige Kneipenschicksale seien kurz erwähnt: Auf dem heutigen Parkplatz an der kath. Kirche stand bis 1930 die Gaststätte und Schnapsbrennerei Scharrenbroich, die von dem Pfarrer Dr. Aumüller nach einer Piusversammlung (Papst PiusIX) 1869 als Piuslokal bezeichnet wurde. Am Standort der Gaststätte Fischer früher Schwamborn (Birkerstr.19) wurde bereits 1791 eine Schnapsbrennerei betrieben. Der Birker Korn entwickelte sich in den 1930er Jahren zum "Birker Nationalgetränk". Ebenso war bereits im frühen 19. Jahrhundert eine Gastwirtschaft an der Stelle der Gaststätte Fielenbach (Birker Straße 13). 1920 kaufte Josef Oligschläger das Anwesen, das dann 1952 von Hermann und Christine Fielenbach übernommen wurde. Die auch sehr bekannte Gaststätte Franzhäuschen bestand bereits 1850 und wurde 1913 von der Familie Anton Salgert übernommen und ausgebaut. In Krahwinkel gibt es die Gaststätte Klink bereits seit 1876. Bekannt wurde sie in den 1960er Jahren als "Bambusbar" mit einem durch Bambusstangen abgegrenzten Raum mit einer Musikbox. Geschlossen wurde 1977 die Gaststätte "Zum alten Panzer" in Geber, die mindesten seit 1864 in Betrieb war. Erhalten geblieben ist in der Nähe von Geber in Gebermühle das Gasthaus "Zum Jabachtal", das am 11.11. 1951 von dem Bierverleger Peter Demmer aus Salgert eröffnet wurde. Geschlossen wurde auch die traditionsreiche Gaststätte Wacker in Breidt, die 1893 eröffnet wurde und Anfang der 1960er Jahr von Franz Josef Wacker und Ehefrau Änni betrieben wurde. Franz-Josef war von 1961 - 1976 auch Bürgermeister der Gemeinde Breidt. Über weitere Gasthausschicksale lesen Sie in dem Dokument.

| |

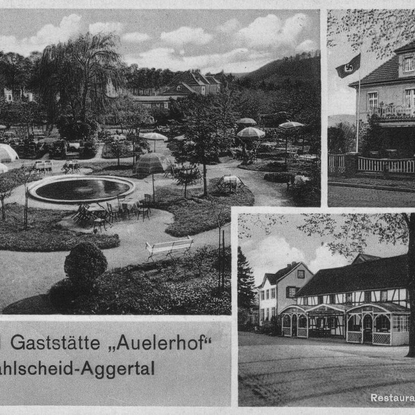

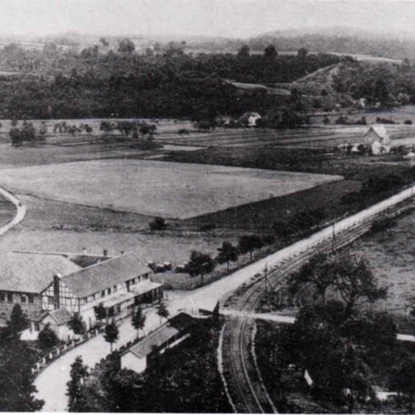

Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Städter ein starkes Erholungsbedürfnis . Nach dem Bau der Eisenbahnlinie im Jahre 1884 kamen viele Stadtbewohner zur Sommerfrische nach Wahlscheid. Während die Gaststätte Aggerhof nur über 2... Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Städter ein starkes Erholungsbedürfnis . Nach dem Bau der Eisenbahnlinie im Jahre 1884 kamen viele Stadtbewohner zur Sommerfrische nach Wahlscheid. Während die Gaststätte Aggerhof nur über 2 Doppelzimmer und 1 Einzelzimmer verfügte, konnten im Auelerhof einschließlich der 2 Dependancen 50 bis 60 Gäste untergebracht werden. Nach dem 1. Weltkrieg setzte in Wahlscheid ein reges Badeleben ein. Die Wirte und der Verkehrsverein drangen damals sehr auf den Bau eines Freibades. In einem Bericht von Bürgermeister Koch aus dem Jahr 1929 habe man allein auf dem Badeplatz Wahlscheid 418 Personen gezählt. Ein Auszug aus einem Wanderbericht von 1900 aus dem Heft "Wanderungen im unteren Aggerthal" von Joseph von der Höhe ist als Dokument festgehalten. Unter dem Pseudonym schrieb Peter-Josef Kreuzberg (1873 - 1939) aus Klasberg. Die Wanderung beginnt in Donrath und geht über Kreuznaaf, Auelerhof, Schloss Auel, Naafshäuschen bis Neuhonrath. Als kleine Episode ist darin der Aufenthalt des Kölners Wilhelm Koch (1845 - 1891), einem der ersten populären Kölner Mundartdichter, im Naafshäuschen beschrieben.

| |

In den Zeiten der Lockdowns wegen der Corona-Pandemie befürchten viele Gastronomiebetriebe, dass sie die Einschränkungen wirtschaftlich nicht überleben werden. Im Jahre 2020 kann niemand voraussehen, wie das Angebot an Gaststätten in den nächsten... In den Zeiten der Lockdowns wegen der Corona-Pandemie befürchten viele Gastronomiebetriebe, dass sie die Einschränkungen wirtschaftlich nicht überleben werden. Im Jahre 2020 kann niemand voraussehen, wie das Angebot an Gaststätten in den nächsten Jahren aussieht und ob das "Kneipensterben" dramatisch zunimmt. Viele Jahrhunderte waren sie Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Sigfried Helser hat in seinem Buch "Wie et fröhe woe" für den Wahlscheider Raum beschrieben, wie reich gesegnet die Dörfer mit Gasthöfen waren und hat vieles in Bildern und Anekdoten festgehalten. Ehemalige Gasthäuser mit großen Sälen wie "Zur schönen Aussicht" und Restaurant und Pension Honrath in Honrath oder der Schlehecker- und Wickuhler Hof finden sich ebenso wieder wie ehemalige gemütliche Gasthäuser "Höck" in Schachenauel (Neuhonrath) und Restaurant Vierkötter in Durbusch. Heute noch haben der Aggerhof, Auelerhof, "Haus auf dem Berge", Naafshäuschen, Stolzenbach und "Zur alten Linde" großen Zulauf.

| |

|

1884

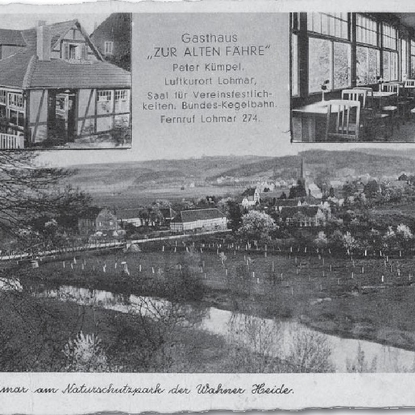

- 1933 Zunächst war das Reisen den privilegierten bürgerlichen Kreisen vorbehalten. Seit den 1860er-Jahren wurde es auch für andere Schichten populärer und wurde zu einer Art Volksbewegung. Zu erhöhter Mobilität trug insbesondere die Eisenbahn bei. Sie gilt... Zunächst war das Reisen den privilegierten bürgerlichen Kreisen vorbehalten. Seit den 1860er-Jahren wurde es auch für andere Schichten populärer und wurde zu einer Art Volksbewegung. Zu erhöhter Mobilität trug insbesondere die Eisenbahn bei. Sie gilt als Geburtshelfer des frühmodernen Massentourismus. Nach Eröffnung des ersten fertiggestellten Teilstücks Siegburg – Overath – Ründeroth der Aggertalbahn im Jahre 1884 war nun auch Lohmar an den Bahnverkehr bestens angebunden und damit für die Stadtbevölkerung gut erreichbar. Lohmar und Umgebung entwickelten sich aufgrund der sehr guten Verkehrsanbindung, der landschaftlichen bzw. Naturschönheit und der vorhandenen Kulturdenkmäler zu einer der beliebtesten Ferienregionen im Kreisgebiet. Mit dem stetigen Anstieg der Feriengäste ging auch ein Ausbau der touristischen Infrastruktur - Pensionen, Hotels, Gasthäuser oder Restaurants - einher. 1925 gab es in dem Ort Lohmar, der seinerzeit 1250 Einwohner besaß, sieben voll konzessionierte Schankstätten. Von den Anfängen des frühmodernen Massentourismus der sogenannten Sommerfrische und ihrer Entwicklung in Lohmar und Umgebung bis 1933 berichtet die Leiterin des Kreisarchivs Dr. Claudia Maria Arndt in ihrem Beitrag im Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises 2022, siehe Dokument.

| |

|

1998

Die denkmalgeschützte Honsbacher Mühle ist eine ehmalige Wassermühle und liegt im Norden des Stadtgebietes im Weiler Honsbach. Das jetztige Hauptgebäude wurde um 1808 errichtet. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Honsbacher Mühle 1625 als Besitz... Die denkmalgeschützte Honsbacher Mühle ist eine ehmalige Wassermühle und liegt im Norden des Stadtgebietes im Weiler Honsbach. Das jetztige Hauptgebäude wurde um 1808 errichtet. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Honsbacher Mühle 1625 als Besitz des Baacher Hofes (Cortenbachshof). Vor 1945 wurde der Mühlenbetrieb eingestellt. In den 1980er und 1990er Jahren wurde das Mühlenanwesen als Gasthaus genutzt. Heute dient es als Wohnhaus. Nach dem Erwerb des ca 3500 qm großen Arreals durch die Eheleute Gabriele und Robert Reschke im Jahr 1994 wurden die Gebäude aufwendig renoviert, siehe Dokument. | |

|

1666

- 1958 Der Backeshof wird bereits 1666 in der Erbhuldigungsliste urkundlich erwähnt und lag in der Flur und Gewannebezeichnung „Backesgarten“. Sie gehörte neben dem Griesberg (heute Kieselhöhe), dem Vogtshof, dem Linden- und Schmitthof sowie der Mühle zum... Der Backeshof wird bereits 1666 in der Erbhuldigungsliste urkundlich erwähnt und lag in der Flur und Gewannebezeichnung „Backesgarten“. Sie gehörte neben dem Griesberg (heute Kieselhöhe), dem Vogtshof, dem Linden- und Schmitthof sowie der Mühle zum Oberdorf. Mitte des 19. Jahrhunderts teilte sich die Ortsbesiedlung in Lohmar in das Kirchdorf, das Unterdorf und das Oberdorf. Das Haus- und Hofgrundstück befand sich auf den Parzellen 372 und 371, heute Bachstraße 6. Die Hofanlage ist ursprünglich ein landwirtschaftliches Anwesen des 17.-18. Jahrhunderts gewesen. 1836 erscheint urkundlich der Gastwirt Nikolaus Weingarten in Lohmar. Er ist in der Ur-Flurkarte von 1823 im Backesgarten als Eigentümer des Flurstücks 372 eingetragen. 1846 ist Johann Weingarten Wirt und Barriereempfänger, d.h. er hatte entweder von der Rheinprovinzialverwaltung oder der Gemeinde die Erlaubnis zur Chausseegelderhebung für die Finanzierung und Unterhaltung der neuen Straße von Beuel über Siegburg nach Overath (Chausseebau um 1845) erhalten. 1895 wurde der Hof mit Gaststube an Wilhelm Lehr verkauft. Er ließ keine Gelegenheit aus, weiteres Kulturland um seinen Hof und auch weiter abgelegene Gemarkungsteile zu kaufen. 1900 hatte er einen Besitz von 4 Hektar 24 AR und 52 Meter. Trotzdem reichten die Ackerlandflächen nicht aus für eine Vollbauernstelle. Wilhelm Lehr war nicht nur Ackerer, sondern auch Holzschneider und Fährmann an der Agger. Er verstarb 1906. Die Geschichte um den Backeshof hat Lothar Faßbender ausführlich in einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter beschrieben, siehe Dokument. Er bietet interessante Erkenntnisse über die ersten Siedlungsansätze des Areals wischen der heutigen Rathausstraße, Bachstraße, Poststraße und Hauptstraße. Es wird deutlich, dass die historische Kulturlandschaft mit dem vorherrschenden kleinbäuerlichen Landbesitz, wie auch anderswo im Dorf, relativ schnell zerstört worden ist.

|

Bilder

Nach alter Tradition betrieb schon im Jahre 1791 eine Frau Siebertz an dieser Stelle eine Schnapsbrennerei. Als Besitzer folgten später die Familien Stauf und Schwamborn. Im Adressbuch von 1894 wurde für die Produkte der „Landwirtschaftlichen Dampf-, Korn- und Zwetschgen-Brannweinbrennerei“ Schwamborn geworben.

Der Slogan lautete: „Trink Birker Korn von Rudolf Schwamborn“. Nachfolger der Familie Schwamborn ist die Familie Fischer.

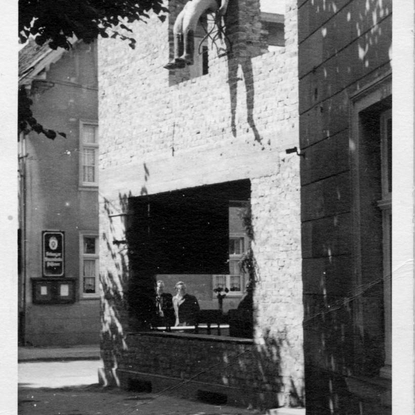

Die Post, gelegen an der Zeithstraße, hatte über einige Jahrzehnte eine große Bedeutung. Sie war Post, Haltestelle für die Busse in Richtung Siegburg, Neunkirchen und Seelscheid/Much und letztlich auch Gaststätte. Uns Kindern war in den 40er und 50er Jahren Peter Weber bekannt in erster Linie als gutgelaunter Postbeamter. Wir bewunderten ihn, mit welchem Geschick er mit nur einem Arm, die Briefe und Karten stempelte oder Monatskarten ausstellte. In den späteren Jahren, als wir Gäste in seiner Gaststätte waren, zapfte er gut gelaunt mit spaßigen Sprüchen das Bier.

Foto: Links die Gaststube, rechts die Räume der Post und die täglich vor dem Haus genutzte Haltestelle. Die Bäume und der Eingangsbereich wurden bei schlechtem Wetter als Unterstellgelegenheit genutzt.

Das Foto des Gasthofs und Pension „Altes Haus“ zeigt den ältesten Gasthof in Donrath um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts. Das gastronomische Gewerbe, erweitert um eine Kolonialwarenhandlung und einen Verkauf von „Zigarren en gros“ wurde von Heinrich Kreuzer geführt. Dieser hatte die Konzession, eine Gast- und Schankwirtschaft im Hause Nr. 11 in Donrath zu führen am 6.11.1886 erhalten. Der Vater von Fritz und Heinrich Kreuzer, Ackerer und Wirt, ist bereits 1851 im „Alten Haus“ urkundlich genannt. Er war lange Jahre bis 1874 Ortsvorsteher von Donrath. In diesen Gasthöfen kehrten nicht nur die Fuhrleute ein, sondern auch zechende Gäste und Sommerfrischler. Hier vollzog sich das gesellige und kulturelle Leben, wurde Theater gespielt, gekegelt, getanzt und auf der Agger in der Waldpartie in der Dornhecke, „der Donrather Schweiz“, Kahn gefahren und gebadet.

In der Zeit um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert weitete sich der Ort Donrath, in der Gemeinde Halberg erheblich aus. Donrath war lange Zeit Verwaltungsmittelpunkt der Bürgermeisterei Lohmar, nämlich ab 1851bis 1892 mit Bürgermeister Wilhelm Orth im Haus Siebertz und 1892 verlegte der Bürgermeister Peter Karl von Francken (1892-1906) seine Amtsstube in zwei Räume des an das „Weisse Haus“ angebauten Nebengebäudes, dort wo auf dem Bild der Saaltrakt links neben dem Hauptgebäude später errichtet wurde. Die Gast- und Schankwirtschaft gehörte zu diesem Zeitpunkt Fritz Kreuzer, der am 22.4.1892 die Konzession erhielt im Hause Nr. 5 in Donrath einen Gasthof zu betreiben. Darüber hinaus hatte er eine Handlung in Holz und Baumaterialien, Kohlen, Futter- und Düngemitteln. Am 9.12.1909 erweiterte er seine Gasträume um einen Tanzsaal und eine Kegelbahn. Die jungen Turner des heute bereits 100 Jahre bestehenden Turnvereins Donrath e.V. konnten hier ihre Leibesübungen aufnehmen. Eine spätere Wirtin des „Weissen Hauses“ war wie auf dem Foto der 1920er Jahre ersichtlich Erna Paffrath.

Dieses alte Fachwerkhaus, inschriftlicht 1690 erbaut, liegt an der Kreisstraße von Kreuznaaf, nach Hausen, Hausdorp, Höffen, Oberstehöhe und weiter nach Marialinden, auf dem Höhenrücken zwischen Agger- und Naafbachtal. Hier in Weeg zweigt die Verbindungsstraße nach Mackenbach hinunter ins Aggertal zur B 484 ab.

Das Bild dürfte kurz nach dem 2. Weltkrieg entstanden sein, als die Eheleute Wilhelmine und Alfred Koch dort neben einem Kolonialwarengeschäft und einer Poststelle („Weeg/Siegburg-Land“) die Gastwirtschaft „Zur Sonne“ betrieben. Die Kegelbahn am linken Bildrand wurde um 1900 vom Vater von Alfred, Albrecht Koch, errichtet, sie war bis etwa 1930 seitlich offen, d.h. nur das Dach war gedeckt und das Balkengerüst aus senkrechten Ständern, Eckpfosten, Riegel und Schwellen war nicht mit Lehm ausgefacht, sondern offen. Neben der Gastwirtschaft war der Vater nebenberuflich als Sattler (auch „Ham[m]acher oder mundartlich „Hamächer“ genannt) und Polsterer tätig. Bis 2006 waren Ulla und Markus Fitzek die Wirtsleute „Zur Sonne“. Nach einem Umbau beherbergte das Haus das Restaurant „Olive bis es am 23. Januar 2012 seine Türen schließen und den Betrieb einstellen musste. Nach gut einem Jahr wurde das Restaurant ab Sonntag, 2. Dezember 2012 durch Annette Klein und Bert Berens als "Vier Jahreszeiten" neu eröffnet. Nach einem weiteren Pächterwechsel hieß das Restaurant "Fachwerk 1690". 2019 wurde der Gastronomiebetrieb eingestellt.

Die heutige Gaststätte, „Flohberg“, Pützrather Weg 1, ehemals Gasthaus „Agger-Sülz-Terrasse“ in Pützrath bei Donrath. Inhaber waren 1913 Johann und Elisabeth Paffrath. Die Sülztalstraße war noch nicht ausgebaut. Das Foto entstand etwa in den 1930er Jahren. Nach mehreren unterschiedlichen Verpachtungen verkaufte schließlich deren Tochter Lisbeth, die Karl Marx geheiratet hatte, die Gastwirtschaft an die Familie Tierfeld, die die Gaststätte in „Flohberg“ umbenannten.

An der Stelle des heutigen Gasthofes Fielenbach befand sich schon während des gesamten 19. Jahrhunderts eine Gastwirtschaft, deren Besitzer nacheinander die Familie Heister, Rudolf Schmitz und zuletzt die Familie Oligschläger waren. Aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt dieses Foto, auf dem die Witwe des Josef Oligschläger als Wirtin Erwähnung fi ndet. Rudolf Schmitz, eine Zeit lang Beigeordneter der Bürgermeisterei Lohmar, errichtete den sogenannten „Kaisersaal“. Hinzu kam später ein Lebensmittelladen im Foto rechts, der jedoch nur kurze Zeit bestand.

Die Kegelbahn war bis ca. 1930 unten offen. Ganz rechts ist die Schmiede erkennbar; sie ist inzwischen abgebrochen. Ferner sind die Scheune links, an das ganz links stehende Wohnhaus Frackenpohl angrenzend, und die weiter rechts stehende Scheune (kommt nur mit dem Dach zum Vorschein) abgebrochen.

In der Gaststätte „Zur Sonne“ betrieben die Eheleute Alfred und Wilhelmine Koch noch nach dem 2. Weltkrieg ein Kolonialwarengeschäft. Darüber hinaus verwalteten sie die Poststelle „Weeg/Siegburg-Land“. In der Gaststätte wurde am Kirmesdienstag die sogenannte „Blocher Kirmes“ gefeiert. Die Gaststätte „Zur Sonne“ war nach dem 1. Weltkrieg die Stammkneipe der sehr unternehmungslustigen jungen Männer aus Bloch. Diese Jungs, an deren Spitze „Heimatdichter“ Hermann Kirschbaum stand, riefen mit freudiger Zustimmung des Wirtes Alfred Koch die „Blocher Kirmes“ ins Leben.

Die Erlaubnis, eine Gast und Schankwirtschaft im Hause Nr. 5 in Geber zu betreiben, wurde dem Betreiberunternehmer Thedor Kellershohn vom Landrat am 2. August 1907 erteilt. Am 18.11.1920 übernimmt Wilhelm Pütz die Gastwirtschaft in Geber. Er ist im Verzeichnis der Gastwirtschaften, Schankwirtschaften und Kleinhandlungen mit Branntwein und Spiritus des Bürgermeisters von Lohmar unter AZ. 4905 vermerkt.

Oberschönrath liegt im Nordwesten von Lohmar an der gemeinsamen Gemeindegrenze mit Rösrath. Umliegende Ortschaften und Weiler sind Fußheide im Norden, Großenhecken und Kleinhecken im Nordosten, Knipscherhof im Osten, Burg Schönrath im Südosten, Rodderhof im Süden sowie Georgshof im Nordwesten bis Westen.

Die ehemalige Gastwirtschaft „Zum Häuschen“ und der Ort Oberschönrath liegen an der Schönrather Straße, der heutigen Kreisstraße K 39. Die Ansichtskarte von der „Gastwirtschaft zum Häuschen“ Anfang des 20. Jahrhunderts aufgenommen, zeigt die Sonnenterrasse der Südwestseite des Fachwerkbaus. Ob man die geschätzten fast 300 Jahre Baudatum auch auf das Wohnhaus übertragen darf, ist fraglich. Dachform und die Entwicklung des Stockwerkbaus gehen in Lohmar eher auf Anfang des 19. bzw. Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Links vom Wohnhaus sieht man einen pferdebespannten Wagen. Das Gebäude war früher zeitweise Poststation. Heinrich Lohmar hat 1896 die Erlaubnis ausgestellt bekommen, in Oberschönrath eine Gast- und Schankwirtschaft zu betreiben.

Noch in jüngerer Zeit war es ein beliebtes Ausflugs- und Speiselokal mit Tennisplätzen, nicht nur für Lohmarer oder Rösrather, sondern auch für manche Kölner Gäste. Dann war das Hotel und Restaurant „Zum Häuschen“ eine Zeit lang geschlossen und als Hotel und Restaurant „Zum Hähnchen Häuschen“ wieder eröffnet worden und wird jetzt (2020) als Landgasthof "Zum Häuschen " geführt.

Rund 150 Meter talaufwärts von der Naafmündung in die Agger liegt die auf dem Bild zu sehende ehemalige Gaststätte mit der Brücke über den Naafbach im Ort Kreuznaaf.

Die alte Provinzialstraße Beuel – Overath führte von Steinhauerhäuschen kommend über die Brücke ins Aggertal oder den Abzweig folgend den Rotsberg hinauf und den Höhenrücken weiter nach Hausen, Höffen, Marialinden usw. und führte somit unmittelbar immer vorbei am Wirtshaus Kreuznaaf, für durstige Pferdefuhrunternehmer die letzte Chance einen Schluck zu sich zu nehmen. Hier grenzte die Gemeinde Halberg an die Gemeinde Wahlscheid. Die Fotografie zeigt die aus Grauwackeplatten gemauerte Brücke und das Gasthaus vor 1918. Auf dem Schild über der Tür wird noch August Rademacher genannt. Die Gaststätte war in drei Generationen in Familienbesitz von Heinrich Rademacher, dem Vater von August Rademacher, der am 2.6.1891 die Erlaubnis erhielt – ohne Einschränkungen und Beschränkungen im Hause Nr. 1 in Kreuznaaf eine Gast- und Schankwirtschaft zu betreiben. Die Konzession wurde seinem Sohn am 15.5.1918 übertragen.

Der Ulrather Hof war ein Hofgut bei Siegburg, von dem heute nur noch ein Mauerrest übrig geblieben ist. Hier wurden 1944 drei junge luxemburgische Kriegsgefangene erschossen, die im damaligen Zuchthaus in Siegburg gefangen gehalten wurden, nachdem sie zunächst zum Tode verurteilt und später zu langjährigen Haftstrafen begnadigt wurden. Eine Gedenktafel und eine jährliche Gedenkfeier der Stadt Siegburg erinnern als Mahnmal an das Verbrechen des Nazi-Regimes. Siehe auch unter Medien "Ulrather Hof".

Im Margarethen-Saal in Schlehecken gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg erste Tanzveranstaltungen. Erzählt wird auch von handfesten Auseinandersetzungen mit den Nachbarn aus Hoffnungsthal um die schönsten Mädchen. Der Margarethen-Saal wurde aber auch noch durch eine andere Begebenheit bekannt. Im Zweiten Weltkrieg lagerten im Saal eine größere Menge Wehrmachtsartikel. In der schlechten Nachkriegszeit wurden aus den Wolldecken Kleider genäht und so entstand die Redensart: „Er kleidet sich auch in Schlehecker Grün.“

Dieses Foto stammt aus dem Jahre 1899. Von rechts Theodor Kellershohn, Helene Panzer geb. Kellershohn, Johann-Theodor Kellershohn mit Kappe und Zigarre. Die Frau mit weißer Schürze ist unbekannt. Der Mann mit dem Fahrrad ist ein guter Gast des Hauses. Im Hintergrund: Zahlreiche Gäste, zum Teil mit Getränken, stellen sich dem Fotografen.

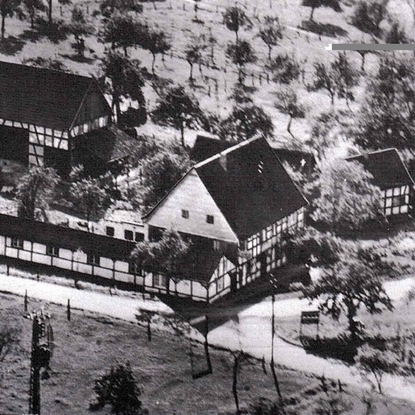

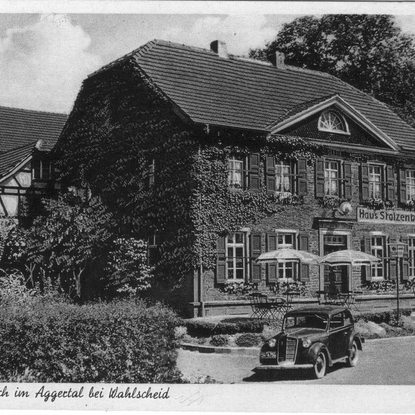

Zwischen den Ortschaften Kreuznaaf und Wahlscheid, in einem der schönsten und wechselvollsten Täler des Bergischen Landes, das Aggertal, wurde der Hof Stolzenbach in den Jahren 1839-1843 von Heinrich Wilhelm Otto erbaut.

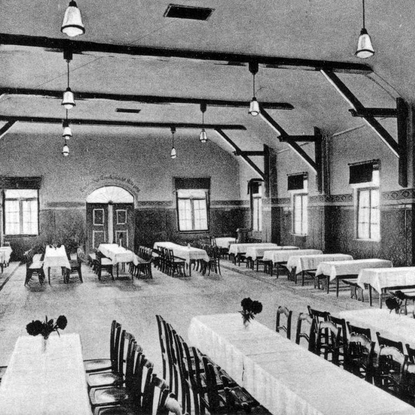

Der auf dem Bild sichtbare hintere Teil des Hofs ist ein auf einem massiven Kellergewölbe errichtetes Fachwerkgebäude. Der Hof wurde bis in die 1950er/60er Jahre intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen sind die letzten 30 Jahre extensiv bewirtschaftet worden. Der in Richtung Straße liegende Teil des Gutshofes, ein Teil des heutigen Restaurants und Cafés „Haus Stolzenbach“ besteht aus Bruchsteinen und war, ab dem die Aggertal-Chaussee als kommunale Fernstraße im Jahr 1845 fertiggestellt war bis zur Neueröffnung des ersten fertiggestellten Teilstücks Siegburg-Overath-Ründeroth der Aggertalbahn am 15.10.1884, eine Post und Telegrafenstelle. Hier hielten früher täglich die zwischen Bonn und Engelskirchen fahrenden Postkutschen, unter anderem um die Pferde zu wechseln. Der Sohn des v.g. Gutsbesitzers Wilhelm Otto war viele Jahre 1. Beigeordneter der Bürgermeisterei Wahlscheid, aber auch Kreis- und Landesdelegierter des Düsseldorfer Landtags. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 1950er Jahre wurde im vorderen Gebäude, des Gutshofs, die Gaststätte „Haus Stolzenbach“ eröffnet, die sich heute durch einige An- Um- und Erweiterungsbauten mit einer ansprechenden Außengestaltung zu einem renommierten Restaurant, einem bekannten Speiselokal mit gediegenen Gesellschaftsräumen, entwickelt hat. Anhand des Oldtimers, ein Mercedes der 170er Baureihe, kann man erkennen, dass das Bild Anfang der 1950 Jahre fotografiert worden sein muss.

Auf dem Gelände des heutigen Edeka Marktes stand früher das Restaurant »Margarethenhof«. Das Gebäude wurde gegen Ende des 19. Jh. von der Familie Carl Knipp als Wohnhaus errichtet, für die damalige Zeit ein herrschaftliches Haus. Da Carl Knipp Rendant der damaligen Bürgermeisterei Lohmar war, richtete er in seinem Haus die Lohmarer Gemeindekasse so lange ein, bis das »Alte Rathaus« an der Hauptstraße unter Bürgermeister Polstorff 1908 bezogen werden konnte. In den nächsten Jahrzehnten war es wieder reines Wohnhaus. Dies änderte sich erst, als das Gebäude wahrscheinlich durch Erbschaft der Margarethe Knipp (auch Eta genannt) zugesprochen wurde, die inzwischen Wilhelm Bendermacher geheiratet hatte. Nun entstand das Restaurant »Margarethenhof«. Als Gäste waren hier die Bewohner des Eisenbahner-Erholungsheimes (später Bergbau-Erholungsheim) in der Villa Therese bis in die ersten Nachkriegsjahre des Zweiten Weltkrieges sehr beliebt und willkommen. Danach betrieb eine Familie Molzner bis Mitte der 60er-Jahre die Gastwirtschaft. Während dieser Zeit errichtete die Familie Bendermacher über der Terrasse einen Anbau, in dem ein Blumengeschäft, dann die Drogerie Starke und schließlich für kurze Zeit die Kreissparkasse unterkamen. Danach pachtete Frau Maria Wölk die Gaststätte bis etwa Anfang der 70er-Jahre. 1974 übernahm Arthur Hoeck das Restaurant, das er »Zum Baumstamm « nannte. Wahrscheinlich aber florierte das Geschäft nicht gut, so dass Arthur Hoeck das Gebäude 1985 an die Wohn- und Gewerbebau Kallscheuer KG in Bonn - Bad Godesberg verkaufte, die 1986 nach Abriss des Restaurants ein Büro- und Geschäftshaus mit dem Plus-Markt errichtete. Später erwarb die Familie vom Manteuffel die Immobilie. Am 17 Juli 2014 eröffnete die Gebrüder Klein-Hessling als neue Eigentümer den Edeka-Markt.

Zwischen 1838 und 1843 hat der aus Effert/Seelscheid stammende Heinrich Wilhelm Otto, der über viele Jahrzehnte erster Beigeordneter der Bürgermeisterei Wahlscheid war, das Haus gebaut. Heute befindet sich in dem im Eigentum der Familie Fischer stehenden Haus ein bekanntes Speiselokal.

Der gleichnamige Bach, der hier in die Agger mündet, entspringt unterhalb des Weilers Hausen.

Das erste Bild zeigt in der Mitte das von Lehrer Johann Scharrenbroich 1818 erbaute Fachwerkhaus. Es wurde 1856 von dessen ledig gebliebenen Tochter Veronika der Kirche in Birk als Stiftung für wohltätige Zwecke vermacht. Das Haus hieß danach „Veronikastift“ und diente lange Zeit der Gemeindeschwester Maria Höck als Wohnung. Durch die Erweiterung der Pfarrkirche mit neuem Turm 1888 verblieb zwischen Kirche und benachbarter Bebauung nur ein enger Fußpfad. Dicht neben dem Veronikastift stand die uralte Gaststätte und Schnapsbrennerei Scharrenbroich, vormals Dick und Kuttenkeuler. Im rückwärtigen Saal fand eine Zeit lang bis 1846 Schulunterricht statt. Durch die dichte Bebauung um die Kirche war die Dorfstraße so eng, dass ein Gegenverkehr nicht möglich war.

Das zweite Foto ist Teil einer Ansichtskarte und spiegelt ein Stück Familiengeschichte aus Birk vor 1930 wider. In der Ansichtskarte, die um 1900 entstanden sein mag, ist oben links, die alte Gaststätte Scharrenbroich in der Dorfmitte von Birk in ihrer gesamten Vorderfront dargestellt. Oben rechts ist die schon klassisch zu bezeichnende Sicht von Süden auf Kirche und Schule dargestellt. Unten links ist eine Ansicht auf Dorf und Kirche von den Wiesen der Scharrenbroichs aus nördlicher Richtung gezeigt. Die freie Ecke rechts enthält die frühere Schreibweise des Ortes „Birck“.

Das dritte Foto, das offenbar im Oktober 1929 entstanden ist, zeigt vor der Haustür der Gaststätte von links Wilhelmine Eich geborene Scharrenbroich mit Sohn und Tochter, Frau Anna Maria Scharrenbroich geb. Broichhausen mit ihrer fast ein Jahr alten Tochter Margot und den letzten Gastwirt des Hauses Toni Scharrenbroich. Die Fassade des Hauses hat durch die große gläserne Werbetafel einer Brauerei einen zusätzlichen Akzent erhalten. Wie dem Autor dokumentarisch bekannt ist, haben die Geschwister Wilhelmine, Maria und Johann (Toni) Scharrenbroich am 23. Oktober 1929 das Haus mit allen Nebengebäuden der katholischen Kirchengemeinde Birk verkauft. Die Gebäude unddas nebenstehende Veronikastift wurden Mitte bis Ende 1930 abgerissen. Das Foto bekundet somit den Abschied der Geschwister von ihrem Elternhaus.

Am 1. Mai 2013 trat das Nichtraucherschutzgesetz in Kraft. Seitdem gilt in der Gastronomie ein uneingeschränktes Rauchverbot. Es wurde damals zum Sargnagel der Kneipen erklärt. Biergeruch und Zigarettenqualm gehörten bis dahin unzertrennlich zusammen. Heute ist das Rauchverbot längst alltäglich geworden. Mit dem Rauchverbot ist auch das früher in Kneipen weit verbreitetes Werbemittel „Streichholzschachtel“ selten geworden. Eine kleine Sammlung erinnert an die „Strichholzdösje“ und an viele Gasthäuser in Lohmar, von denen eine große Anzahl heute nicht mehr existiert - aber nicht wegen des Rauchverbots. Der Lohmarer Winfried Kann hat sie gesammelt und dazu ein Buch herausgegeben mit Kneipengeschichten.

Enthalten in

Heimatwelten

Zur Übersicht