Bräuche & Feste

Enthaltene Objekte

Dokumente

Anfang Oktober ist die Zeit der Erntedankfeste. Leider fallen diese Traditionsveranstaltungen wegen der Korona Pandemie in 2020 aus. Erntedank gab es schon in vorchristlicher Zeit. Einen einheitlichen Termin gab es nicht, außer in der Zeit des... Anfang Oktober ist die Zeit der Erntedankfeste. Leider fallen diese Traditionsveranstaltungen wegen der Korona Pandemie in 2020 aus. Erntedank gab es schon in vorchristlicher Zeit. Einen einheitlichen Termin gab es nicht, außer in der Zeit des NS-Regimes war der Erntedank per Gesetz festgelegt auf den ersten Sonntag nach Michaelis (29.September). In Lohmar findet das erste Erntedankfest traditionell Ende September statt. Es wird von der 1970 gegründetete Dorfgemeinschaft Scheid veranstaltet und hat in der Scheider Tenne beim "Onkel Hugo" seinen Mittelpunkt. Am ersten Oktoberwochenende lädt der Ernteverein Donrath von 1925 nach Donrath ein. Den krönenden Abschluss bildet das Erntefest des Bergischen Heimatvereins "Gemütlichkeit" Oberschönrath von 1896 in Wickuhl. Einmal im Jahr steht ganz Wickuhl Kopf, wenn die Menschen in Scharen den Erntezug sehen wollen und anschließend im Ort abfeiern. Deshalb hatte man 1990 die alte Veranstaltungsstätte die Gastätte "Zum Häuschen" in Oberschönrath durch ein großes Festzelt in Wickuhl ersetzt. Paul Fichtler hat 2011 in einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter (siehe Dokument) die Geschichten und Anekdoten rund um das Erntedankfest, die Gastwirtschaft "Zum Häuschen" und den Bergischen Heimatverein zusammengetragen und erinnert an alte Zeiten, als 1894 aus Anlass eines Richtfestes und eines Geburtstages in einem Waldsiefen unterhalb des Weilers Knipscherhof die Gründungsstunde der Gesellschaft Gemütlichkeit schlug.

| |

|

1993

- 2020 Hatte noch im Jahr 2019 Daniel Schwamborn (Brandoberinspektor bei der Lohmarer Feuerwehr) als St. Martin hoch zu Roß den größten Sankt Martinszug in der Stadt Lohmar mit über 1000 Teilnehmern angeführt, teilte Anfang November 2020 die Waldschule... Hatte noch im Jahr 2019 Daniel Schwamborn (Brandoberinspektor bei der Lohmarer Feuerwehr) als St. Martin hoch zu Roß den größten Sankt Martinszug in der Stadt Lohmar mit über 1000 Teilnehmern angeführt, teilte Anfang November 2020 die Waldschule Lohmar in einem Schreiben an die Schuleltern mit, dass der traditionelle Martinszug leider nicht stattfindet. Der Martinszug, der seit 1926 von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wird, wurde wie andere Brauchtumsveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Damit das Brauchtum an St. Martin nicht ganz zum Erliegen kommt, feiert die Waldschule, wie auch andere Schulen und Kindergärten, den Martinstag am 11.11.2020 in ihrer Einrichtung und verteilt die Martinswecken, die von der Lohmarer Feuerwehr gespendet werden.

| |

|

1984

In seinem Buch „Heimatliche Winterzeit“ erinnert sich Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 19191) an die Chirstmesse am 25. Dezember 1930. Früh um 4.30 Uhr läuteten schon die Glocken der Kirche Sankt Johannes in Lohmar. Der 1930 wiedergegründete... In seinem Buch „Heimatliche Winterzeit“ erinnert sich Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 19191) an die Chirstmesse am 25. Dezember 1930. Früh um 4.30 Uhr läuteten schon die Glocken der Kirche Sankt Johannes in Lohmar. Der 1930 wiedergegründete Kirchenchor hatte unter der Leitung des Organisten und Dirigenten Thomas Kappes mehrstimmige Lieder eingeübt. Der Innenraum der Kirche war mit großen Tannenbäumen geschmückt, die brennende Lichter trugen. Der Kirchenschweizer Karl Nüchel hatte Mühe die vielen Besucher unterzubringen. Lesen Sie den weiteren Ablauf in dem Dokument „Die Christmesse“. | |

Am 24. Dezember von 11.00 bis 12.00 Uhr wird auf dem Kalvarienberg in Neuhonrath von einem Bläserensemble aus dem Blasorchester Neuhonrath ein kleines Weihnachtskonzert zur Erinnerung an Johannes Höver gegeben. Johannes Philipp Höver (1816 – 1864)... Am 24. Dezember von 11.00 bis 12.00 Uhr wird auf dem Kalvarienberg in Neuhonrath von einem Bläserensemble aus dem Blasorchester Neuhonrath ein kleines Weihnachtskonzert zur Erinnerung an Johannes Höver gegeben. Johannes Philipp Höver (1816 – 1864) aus Oberste Höhe ist Stifter der Ordensgenossenschaft der Armen Brüder des hl. Franziskus. Fast in Vergessenheit geraten, wurde ihm zu Ehren 1985 wenige Tage vor der Kirchweih, der „Baacher Kirmes“ in Neuhonrath auf dem Kalvarienberg ein Denkmal an seinem ehemaligen Schulweg von Oberstehöhe nach Neuhonrath gesetzt.

| |

|

1984

Im Jahr der Corona Pandemie 2020 gelten für Silvester erhebliche Kontaktbeschränkungen. Maximal fünf Personen aus zwei Hausständen dürfen sich im öffentlichen Raum treffen. Der Verkauf und Erwerb von Feuerwerkskörpern ist untersagt. In den 1930er... Im Jahr der Corona Pandemie 2020 gelten für Silvester erhebliche Kontaktbeschränkungen. Maximal fünf Personen aus zwei Hausständen dürfen sich im öffentlichen Raum treffen. Der Verkauf und Erwerb von Feuerwerkskörpern ist untersagt. In den 1930er Jahren hätte es solcher Verbote jedenfalls in den ländlichen Gegenden nicht bedurft. Überschäumende Silvesterfeste mit großem Feuerwerk um Mitternacht waren nicht üblich und auch nicht finanzierbar. Am Neujahrstag wurden nach dem Kirchgang auf den Straßen und bei Besuchen von Haus zu Haus die Neujahrsgrüße ausgetauscht. Dienstbare Geister wie Briefträger und Zeitungsbote erhielten ein "Neujöeche" (kleines Trinkgeld). Wie die Lohmarer Urahnen den Jahreswechsel begingen ist nur spärlich berichtet. Aus einem Gedingeprotokoll vom 6. Januar 1671 ist zu entnehmen, dass sich die Walderben des Lohmarer Erbenwaldes am Silvestertag des Jahres 1670 vor der Kirchenhalle auf dem Lohmarer Friedhof getroffen hatten und beschlossen, zukünftig alle Jahre das Waldgedinge (Waldgeding = Genossenschaft) nicht mehr am letzten Dezembertag im kalten Winter abzuhalten, sondern am ersten Montag nach der Kreuzfindung (3. Mai). Der Erbenwald war über ein Jahrtausend eine der wichtigsten Existenzgrundlagen der genossenschaftlich verbundenen Lohmarer Einwohner und einiger Bewohner benachbarter Orte. 1968 war das Ende des Erbenwaldes. Mit etwas mehr als eine Millionen DM wurden die waldberechtigten Lohmarer Bürger entschädigt und der Forst wurde zum Gemeindewald. In dem Dokument sind die Erinnerungen an Silvester aus früherer Zeit festgehalten. | |

|

August 2005

Ein unvergessenes Großereignis fand vom 15. bis 20. August 2005 in Lohmar statt. 3000 ausländische, überwiegend italienische Jugendliche waren hier Gäste im Rahmen des Weltjugendtages in Köln.1986 wurde zum ersten Mal auf Initiative von Papst... Ein unvergessenes Großereignis fand vom 15. bis 20. August 2005 in Lohmar statt. 3000 ausländische, überwiegend italienische Jugendliche waren hier Gäste im Rahmen des Weltjugendtages in Köln.1986 wurde zum ersten Mal auf Initiative von Papst Johannes Paul II. ein Weltjugendtag veranstaltet. Seitdem findet er jedes Jahr und alle 2 – 3 Jahre als internationaler Weltjugendtag statt. 2005 war Deutschland auserkoren. An der Abschlussmesse im Marienfeld zwischen Kerpen und Frechen mit Papst Benedikt nahmen am Sonntag, 21. August ca. 1,2 Millionen Menschen teil. Die meisten der 3000 jungen Gäste in Lohmar waren in Klassenräumen der Realschule, der Hauptschule und der Grundschule Wahlscheid untergebracht, ca. 600 hatten ihre Schlafplätze in Privatquartieren. Sie wurden herzlich aufgenommen und gaben ebenso herzlich mit italienischem Temperament ein „ grazie mille“ für die Gastfreundschaft zurück. Viele freiwillige Helfer arbeiteten ehrenamtlich mit und auf einem Musikfest im katholischen Pfarrheim waren im Vorfeld Spenden gesammelt worden. Als erste große gemeinsame Veranstaltung fand montagabends die Marienfeier in der Jabachhalle statt, die in einer spontanen Polonäse aller Teilnehmer endete. Als letzte Veranstaltung vor der Abreise nach Köln wurde freitags ein Kreuz auf einem „Kreuzweg“ durch den Ort getragen und ein großes Abschiedsfest mit Musik auf dem Parkplatz an der Jabachhalle gefeiert. In dem Dokument sind die Ereignisse festgehalten.

| |

8. November 1950. Die Lohmarer Volksschule blieb geschlossen. Lohmarer Bürger nahmen einen Tag Urlaub: Die Bevölkerung von Lohmar feierte die Diamantene Hochzeit (60 Jahre) von Katharina und Wilhelm Kurtsiefer aus dem Mühlenweg in Lohmar. Lesen Sie... 8. November 1950. Die Lohmarer Volksschule blieb geschlossen. Lohmarer Bürger nahmen einen Tag Urlaub: Die Bevölkerung von Lohmar feierte die Diamantene Hochzeit (60 Jahre) von Katharina und Wilhelm Kurtsiefer aus dem Mühlenweg in Lohmar. Lesen Sie mehr darüber in dem Dokument. | |

|

26. Dezember 1934

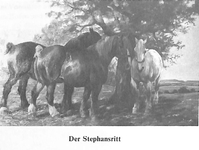

In den 1930er Jahren war es in Lohmar noch üblich, am zweiten Weihnachtstag den Stephansritt zu veranstalten. Am 26. Dezember, dem Stephanstag, ist das Fest des ersten christlichen Märtyrers, des hl. Stephanus. In vielen Gegenden ein echter... In den 1930er Jahren war es in Lohmar noch üblich, am zweiten Weihnachtstag den Stephansritt zu veranstalten. Am 26. Dezember, dem Stephanstag, ist das Fest des ersten christlichen Märtyrers, des hl. Stephanus. In vielen Gegenden ein echter Brauchtumstag. Stephanus wird als Patron der Pferde angerufen. Bernhard Walterscheid- Müller hat die Geschichte des weihnachtlichen Stephansausritt festgehalten, siehe Dokument. Lohmar zählte 1927: 32 Pferde, 164 Kühe und Ochsen, 82 Schweine, 136 Ziegen. Die ältesten Bauernsöhne und Fuhrleute, die Beckers, Höndgesbergs, Schultes, Jabächer Klein u. a. sammelten sich mit ihren Pferden am Backeshof (heute Im Backesgarten) und ritten über die Buchbitze und den Ingerberg bis zum Endziel, dem Lokal Franzhäuschen, wo sie Anton Salgert bewirtete. |

Bilder

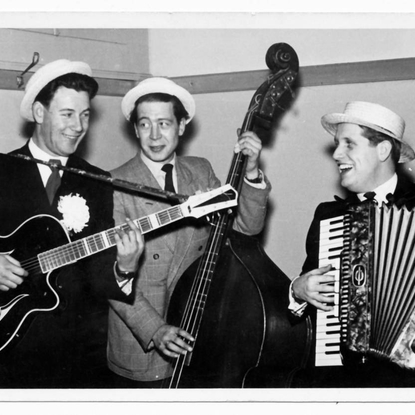

Die drei Musikerfreunde aus Lohmar – von links nach rechts Paul Abel mit Gitarre, Erni Wagner mit Baß und Werner Schönenborn mit Akkordeon – machten bei den verschiedensten Anlässen im Dorf Tanz- und Stimmungsmusik, u.a. auf dem „Schüredenn“ (Scheunentenne) im Hof Höndgesberg auf der Kieselhöhe, wo die Dorfjugend das Tanzen lernte.

Mit großer Beteiligung der Birker Bevölkerung wurden die jährlichen Maifeste gefeiert. Das Foto zeigt das Maikönigspaar Josef Orth aus Birk und Agnes Weiler (Müller) im einem PKW Cabriolet, Marke „Adler“, vor dem gepflegten Fachwerkhaus Merten, Birker Straße. Der Adjutant Josef Oligschläger mit Zylinder, Stehkragen und weißen Handschuhen. Die vier Blumenmädchen sind von links Anneliese Orth (Burand), Christel Nöbel, Paula Meurer, (Schmitz) und Marianne Orth (Salgert).

Am 11. November ist im Kirchenjahr der Martinstag, das Fest des heiligen Martin von Tours. Seit 1979 feierte der katholische Kindergarten Lohmar das Martinsfest jährlich bis 2019 mit einem eigenen Martinszug. Ursula Muß, die von ihren 46 Dienstjahren die meiste Zeit den Kindergarten geleitet hat, erinnert sich:

"Im Jahr 1979 zogen die Kinder und Eltern des Kath.Kindergartens von der KiTa in der Hermann-Löns-Strasse zum Birkenweg. Dort wurde das Martinsfeuer entzündet und die Geschichte des Hl.Martin gespielt und mit dem Bettler der Mantel geteilt. Anschließend zogen wir zurück in den Kindergarten, wo bei einem Umtrunk an die Kinder vom Martin der Weckmann verteilt wurde. Dieses Brauchtum haben wir bis ins Jahr 2019 beibehalten. Die Kinder haben in der Kita ihre Laterne gebastelt und sind dann am Martinstag mit ihren Eltern in Begleitung des St.Martin auf seinem Pferd singend durch die Straßen gezogen. Von der KiTa ging es durch den Korresgarten, Schmiedgasse durch den Bungert zum Park Lohmarhöhe. Die Anwohner haben ihre Häuser zu Ehren des St.Martin geschmückt und einige Familien entwickelten sehr viel Fantasie und Engagement und haben ihren ganzen Vorgarten geschmückt. Einige haben dann auch mit ihren Nachbarn weiter gefeiert, was sich zu einer Tradition entwickelt hat. Am Martinsfeuer wurde die Martinslegende gelesen, wo viele erstmals die Geschichte des Hl.Martin von Tours hörten. Der Martin teilte seinen Mantel mit dem Bettler und anschließend zogen wir zurück in den Kindergarten. Das Feuer wurde weiter von Vätern bewacht, gelöscht, die Feuerstelle aufgeräumt ( 1000 de Tackernadeln der Obstholzkisten aufgesammelt) und die Väter haben dann z.Teil den Abend mit Grillwurst und einem Bier ausklingen lassen. In Begleitung des St.Martin zogen wir dann durch den Mühlenweg zurück in den Kindergarten. Im Kindergarten gab es für die Kinder warmen Kakao und in den ersten Jahren für die Eltern Kakao mit Schuß. Das Blasorchester und die Feuerwehr trafen ebenfalls im Kindergarten ein, erhielten ihren Weckmann und ein warmes Getränk. Es wurde gemeinsam gesungen und glücklich zogen alle dann nach Hause. Für die Vorbereitungen und beim anschließenden Aufräumen standen immer ausreichend Eltern zur Verfügung.

Nach dem Umzug der Kita in die Pützerau sind wir ab 2015 durch die Strassen rund um die Pützerau gezogen. Seit 2005 wurde es ebenfalls zur Tradition, mit den Vorschulkindern und ihren Laternen in das Elisabeth- Hospiz nach Deesem zu fahren, um mit den Bewohnern und ihren Angehörigen Martinslieder zu singen. Dies war für die Kinder und uns immer ein sehr berührendes Erlebnis. Wir wurden liebevoll empfangen."

In den ersten drei Jahrhunderten kannte die Christenheit außer Ostern keine Jahresfeste. Erst ab dem vierten Jahrhundert wurde dem Weihnachtsfest eine eigene Vorbereitungszeit vorangestellt. Der Ankunft (adventus) des Herrn - Geburt Christi - ging ähnlich dem Osterfest eine 40 tägige Fastenzeit voraus, in der dreimal wöchentlich gefastet wurde. In der Westkirche wurde ab dem 11. Jahrhundert dieser Zeitraum auf die noch heute übliche vierwöchige Adventszeit verkürzt. Die orthodoxen Kirchen begehen bis heute noch den Advent sechs Wochen. Seit 1917 wird von der katholischen Kirche das Adventsfasten nicht mehr verlangt.

Die Bräuche des Adventskranzes und des Adventskalenders sind noch relativ jung. Um 1850 hören wir zum ersten Mal davon, Lichter auf einem Kranz anzustecken. Der erste gedruckte Weihnachtkalender 1908 stand noch in der Tradition der Ausschneidebögen: Jeden Tag galt es, aus dem Bogen ein Bildchen auszuschneiden und auf das dafür vorgesehene Feld zu kleben. Die Kalender waren sehr beliebt, um den Kindern die Wartezeit auf das Weihnachtsfest zu verkürzen. Heute haben die Adventskalender 24 Türchen zum öffnen. Seit einigen Jahren gibt der 2009 gegründete Lions Club Lohmar schön gestaltete Adventskalender heraus. Sie können gegen eine Spende von 5 € für einen guten Zweck erworben werden. Hinter den einzelnen Türchen stecken Gewinnlose.

Der symbolische Mittelpunkt des Weihnachstfestes ist für die meisten Menschen der geschmückte Tannenbaum. Die katholische Kirche wehrte sich lange gegen diesen Brauch, dessen Ursprung in heidnischen Traditionen liegt. Erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts sind Weihnachtsbäume in Kirchen erlaubt. Im Heimat- und Geschichtsverein gehört es zur Tradition, vor dem HGV Haus in der Bachstraße einen Weihnachstbaum aufzustellen.

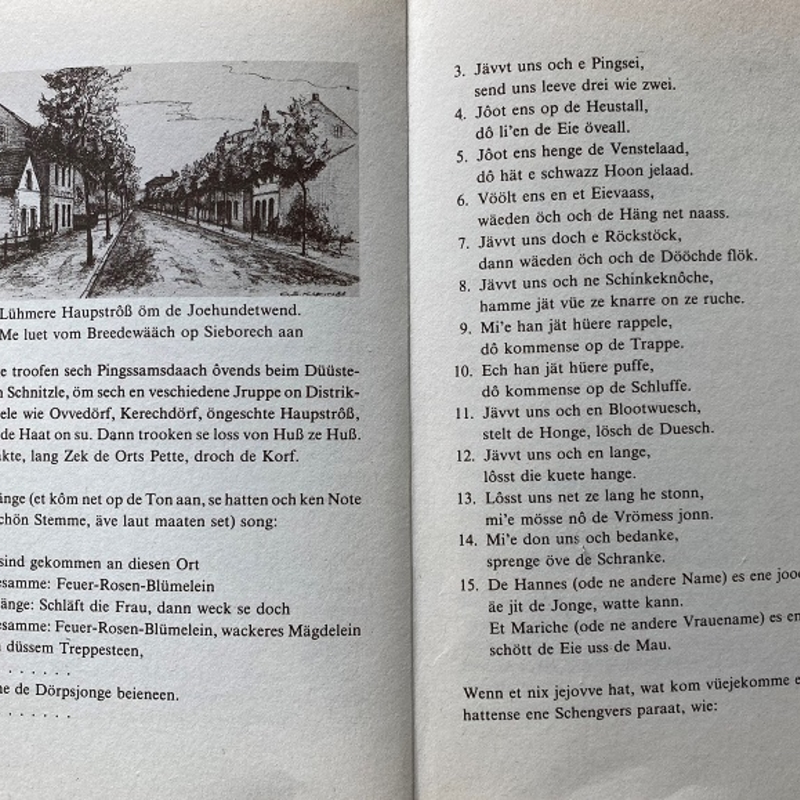

In der Nacht zum Pfingstsonntag gingen früher nach einem alten Brauch die jungen Männer - "Pengsjonge" - des Dorfes "Pengseier senge". In Gruppen gingen sie von Dorf zu Dorf, sangen ihre Pfingstlieder und erhielten von den Dorfbewohnern Pfingsteier. Zum Abschluss kehrten sie irgendwo mit ihrem Korb voller Eier ein, schlugen die Eier in die Pfanne und genossen bis in den frühen Morgen hinein bei guter Laune den Eierkuchen. Alte Schachenaueler berichteten: " Hermann Wasser, Honsbacher Mühle, genannt "Bär" freute sich sehr, wenn die "Pengsjonge" nachts zum Eierverzehr bei ihm einkehrten. Dann versetzte er sie mit seinen in großen Fässern lagernden Wein und Trester in gute Laune." Auf dem Bild links im Kinderwagen liegen wahrscheinlich die gesammelten "Pengseier". "Däe Bär" hält schon einen großen Weinbehälter für die Bewirtung bereit. Die Dame rechts trägt in ihrer rechten Hand die "Pann", um die Eier zu backen.

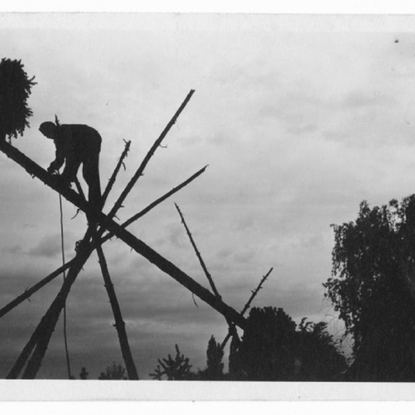

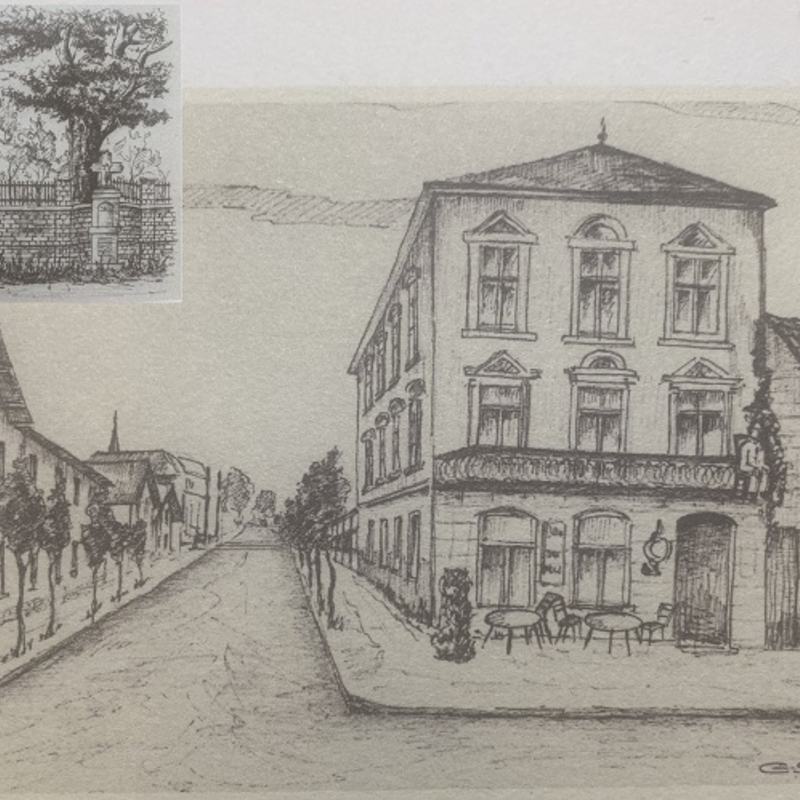

Zur Tradition gehört, dass zum 1. Mai ein Maibaum aufgestellt wird. Damals war es üblich eine Tanne auszuwählen. Lang musste sie sein und nach Möglichkeit bis zur Höhe der Schalllöcher der Birker Kirche reichen. Der Baum stand auf dem Dorf- oder Kirchplatz. Ein Wettbewerb mit den Nachbardörfern war ebenfalls angesagt. Jeder wollte den längsten Baum im Dorf stehen haben. Ein geflochtener Kranz mit bunten Bändern gehörte dazu. Ein übler Brauch, nicht selten, wenn der Baum unbewacht blieb, überstand er die Mainacht nicht und wurde abgesägt.

Zum Aufstellen des Baumes wurden Seile und sogenannte Scheren (zusammengbundene Tannenstämme) eingesetzt. Die Dorfjugend schaffte dies mit viel Geschrei und Hallo.

Medien

40 Tage nach Ostersonntag ist Christi Himmelfahrt. Der Tag ist seit 1934 in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag und fällt immer auf einen Donnerstag. Schon im Mittelalter wurde Christi Himmelfahrt auch als Vatertag bezeichnet, allerdings im christlichen Sinne, da Jesus zu seinem Vater aufsteigt. Die Rituale des Vatertages haben ihre Wurzeln im 18. Jahrhundert in den USA, als zu einem festgelegten Zeitpunkt die jungen Männer in die Sitten und Gebräuche des Erwachenenlebens eingeführt wurden. Vatertagstouren in Lohmar waren auf der Agger sehr beliebt. Der Videoauschnit aus dem Film "Unsere Gemeinde Lohmar", von Horst König, aus dem Jahr 1976 lässt einen die Gaudi nachempfinden. Die feucht fröhlichen Männergelage sind allerdings auf dem Rückzug. Heute wird Vatertag mehr und mehr als Familientag für Ausflüge genutzt.

Das Gedicht „En de Weihnachtszek“ hat Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) auf eine Tonkassette gesprochen. In der heimatlichen Mundart „Lühmer Platt“ liest er aus seinem Buch „Heimatliche Winterzeit – Erinnerungen“ vor und lässt uns die weihnachtliche Atmosphäre und Kinderträume in den 1920er Jahren nachempfinden. Ein Auszug des Vortrages ist in der Audiodatei enthalten.

Zwar ist Corona-Pandemie von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2020 gewählt worden, aber auch die Bewegung "Fridays for Future" mit den Themen Klimawandel und Erderwärmung hat die öffentliche Diskussion beherrscht. Viele fragen sich in der winterlichen Weihnachtszeit, ob unsere Kinder zu Hause jemals noch mal eine geschlossene Schneedecke über mehrere Wochen erleben werden - so wie früher.

Wie die Kinder ihre Freizeit im Winter 1928 verbrachten, erzählt Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) in seiner Muttersprache in "Lühmer Platt". Ein Auszug aus einer Aufnahme auf Tonkassette ist auf der Audiodatei zu hören.

1927/28 war ein strenger Winter, in dem die Agger ganz zufror und es noch Eis und Schnee bis in den März gab. Ein Glück für die Kinder, dass kurz zuvor die neue Lohmarer Rodelbahn fertiggestellt wurde. Die neue Bahn begann auf der Höhe des Tannenwaldes ("dem Bläcke") oberhalb der Waldschule und endete über die Hermann-Löns-Straße (damals noch Fahr- und Feldweg) in der Bachstraße. Viele Freiwillige hatten beim Bau der Rodelbahn mitgeholfen: "All hattense ovends bes en de Naach metjehollefe, met Hack un Schöpp, met Ax un Säch." Die vollständige Erzählung wie viele weitere über Brauch, Sitte und Lebensart in Lohmar sind in dem Buch Heimatliche Winterzeit, 1984 von Bernhard Walterscheid-Müller zu finden.

Ein alter Brauch war das Pfingsteiersammeln, das vornehmlich im Rheinland, aber auch im Elsaß ausgeübt wurde. In Lohmar trafen sich die "Pingsjonge" aus dem Jungesellenverein "Pingssamsdach ovends" an der Schnitzlers Eck (heute Lohmarer Höfe) und zogen durch das Dorf von Haus zu Haus. Nach dem Absingen des Pfingstliedes wurden Eier, Speck und sonstige Gaben gesammelt. "Dat Hengehäe" wurde dann am ersten oder zweiten Pfingsttag mit dem ganzen Dorf gefeiert. In Teilen des bergischen Landes geht man heute noch wie eh und jeh zum Pfingsteiersingen. In Lohmar wird dieser Brauch nur noch vereinzelt ausgeübt, wie zum Beispiel von der Straßengenmeinschaft "Am Bungert".

Der verstorbene Ehrenbürger der Stadt Lohmar und langjährige Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsverein Lohmar Bernhard Walterscheid-Müller (5.4.1918 - 21.7.1991) hat diesen Brauch zu Pfingsten sowohl auf Tonkassette als auch schriftlich festgehalten: So auch die Anekdote wie "ene Vremde namens Homuth" die Pingsjonge für Räuber hielt und aus seinem Gewehr Schüsse in die Luft abgab, der Eierkorb aber gerettet wurde.

In der Audioaufnahme erzählt der verstorbene Lohmarer Ehrenbürger und Heimatforscher Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart über den alten Brauch, einen Dorfmaibaum zu setzen. Danach stellten schon im 19. Jahrhundert die "Jonge vom Maijelooch" in der Nacht zum 1. Mai den Maibaum auf und nach der Gründung des Jungesellenverein 1897 "woe et jang on jäbe". Einen Stammplatz hatte der Baum lange Zeit nicht. Er stand nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre auf dem heutigen Rathausvorplatz. Meistens gelang das Aufstellen des Maibaums ohne Probleme, bis auf einmal als "ne fiese Storm opkom" und am anderen Morgen "stond däe Boom wengsch". Mit kräftigen Windböen hatte auch das Vereinkomitee Lohmar beim Maibaumsetzen 2018 zu kämpfen. Trotz schwerem Krangerät gelang es nicht den Baum standfest zu verkeilen. Erst nachdem er um drei Meter verkürzt wurde, konnte er stablilisiert werden. Das Vereinskomitee hatte 2012 den Brauch wieder aufleben lassen.

Bei angenehm warmen Temperaturen wurde vor dem Vereinshaus das Heimatvereins in der Lohmarer Bachstraße der Mai 2023 angesungen. Nachdem wie in den vergangenen Jahren den Dorfschönen der Maibaum aufgestellt worden war, überraschte der Singkreis FRICHOLO unter der Leitung von Freidhelm Limbach mit dem "Lohmarlied" zum Maiansingen und Mitsingen. Ein schöner Beitrag zur Verbundenheit und Identifikation mit unserer Heimat. Die zahlreichen Gäste hatten ihre Freude und bedankten sich mit viel Applaus.

Ende August und Anfang September finden traditionell zunächst die Wahlscheider Kirmes und dann die Lohmarer Kirmes statt. Ein Höhepunkt in Wahlscheid ist das Schörreskarrenrennen am Kirmesmontag, dass 1946 der TV Wahlscheid ins Leben rief. In Lohmar ist es die Gerichtsverhandlung über den Kirmeskerl zum Ende der Kirmes. Der Brauch geht zurück in das Jahr 1912 und wurde von den Lohmarer Junggesellen bis 1960 gepflegt. Später spielte eine lebende Person als „Anton Kermesmann“ den Kirmeskerl. Ihm, auch als "Paijass" (französisch: paillasse = Strohsack, Hampelmann) bekannt, werden alle Missgeschicke und Schandtaten während der Kirmes und während des ganzen Jahres zugeschrieben, über die dann zum Kirmesende eine Gerichtsverhandlung stattfindet.

In dem Audio erzählt Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart über das Geschehen in früheren Jahren. Der Kirmeskerl wurde als Puppe am alten Spritzenhaus am Park der Villa Friedlinde auf eine Stange gesetzt, wo er bis Kirmesdienstag auf seine Gerichtsverhandlung warten musste. Seinen späteren Stammplatz hatte der Kirmeskerl am Balkongeländer vom „Hotel zum Aggerthal“ beim Johann Schnitzler. Das Urteil lautete stets auf Todesstrafe, nur bei der Form der Hinrichtung bestand Spielraum. Mal wurde er an der Aggerbrücke oder am Rudersport im Ziegelfeld ertränkt; ein andermal wurde er verbrannt oder mit einer Guillotine geköpft.

Begebenheiten

|

8. November 1950

8. November 1950. Die Lohmarer Volksschule blieb geschlossen. Lohmarer Bürger nahmen einen Tag Urlaub: Die Bevölkerung von Lohmar feierte die Diamantene Hochzeit (60 Jahre) von Katharina und Wilhelm Kurtsiefer aus dem Mühlenweg in Lohmar. Das ganze... 8. November 1950. Die Lohmarer Volksschule blieb geschlossen. Lohmarer Bürger nahmen einen Tag Urlaub: Die Bevölkerung von Lohmar feierte die Diamantene Hochzeit (60 Jahre) von Katharina und Wilhelm Kurtsiefer aus dem Mühlenweg in Lohmar. Das ganze Dorf begleitete das Paar auf dem Weg zur Kirche. Vorne spielte der Musikzug Höndgesberg aus Troisdorf. Für damalige Verhältnisse war es außergewöhnlich, dass unter der Bevölkerung eine Diamantene Hochzeit gefeiert wurde. Durch Krankheiten und eine hohe Sterberate wurde die Bevölkerung nicht so alt, wie zu heutigen Zeiten. Auch raffte der Zweite Weltkrieg Soldaten und die zivile Bevölkerung dahin. Die Menschen in Lohmar hatten Nachholbedarf zum Feiern. Der Zweite Weltkrieg war gerade mal fünf Jahre zu Ende und es herrschte noch Not und Armut. Katharina Bohnrath wurde am 3. Juni 1866 geboren, Wilhelm Kurtsiefer am 16. August 1868 in Lohmar. Bei der Heirat in Lohmar waren beide 22 bzw. 24 Jahre alt. Aus der Ehe gingen 12 Kinder hervor, von denen drei Kinder bereits im ersten Lebensjahr starben. Sie wohnten im Haus Mühlenweg Nr. 40. Das Haus war bereits von seinen Eltern aus einer Scheune erbaut worden. Noch Jahre danach wurde in der Bevölkerung von Lohmar über dieses große Ereignis gesprochen. Traurig war nur, dass drei Wochen nach dieser Feier Wilhelm Kurtsiefer am 1. Dezember 1950 im Alter von 88 Jahren verstarb. Seine Frau überlebte ihn noch vier Jahre und starb am 2. August 1954.

| |

|

Oktober 1930

- 1939

| |

|

1929

Am ersten Sonntag im Oktober findet in Donrath traditionell der Erntezug statt. Es ist die größte Veranstaltung des Erntevereins Donrath. Wegen der Corona Pandemie wurde er für 2020 abgesagt. Der Ernteverein Donrath gründete sich im Jahre 1925. Er... Am ersten Sonntag im Oktober findet in Donrath traditionell der Erntezug statt. Es ist die größte Veranstaltung des Erntevereins Donrath. Wegen der Corona Pandemie wurde er für 2020 abgesagt. Der Ernteverein Donrath gründete sich im Jahre 1925. Er versteht sich selbst seit jeher als Verein zur Förderung und zum Erhalt des heimischen Kulturgutes und der ländlichen Gegend (Schutz, Pflege und substanzerhaltende Weiterentwicklung der historischen Kulturlandschaft) um Donrath und im Stadtgebiet von Lohmar. Die beiden Bilder von 1929, vier Jahre nach Gründung des Vereins, zeigen einen der festlich geschmückten Erntewagen, auf dem die Bäuerinnen und Bauern Platz nahmen, bei der Aufstellung des Erntezuges vor dem Sägewerk Braun und zehn junge Schnitterinnen vor ihrem Erntewagen. Der Höhepunkt des Erntedankfestes bildete der Krönungsball, Samstagabends, mit der offiziellen Einführung des Erntepaares im „Weißen Haus“. Nach dem Krieg erholte sich das Vereinsleben rasch, sodass man für viele Schaulustige wieder einen schönen Erntezug organisieren konnte. Auf dem Bild von 1948 ist links das Haus Siebertz (heute Donrather Straße 26) zu sehen, in dem unter Bürgermeister Peter Orth vom 20.2.1851 bis 15.12.1893 die Verwaltung der Landbürgermeisterei Lohmar war. Auf dem Foto von 1949 sieht man den Grimberger Wagen beim Erntezug am 2.10.1949. Vor dem Vierspänner geht eine, den verlorenen schrecklichen Krieg darstellende, Vogelscheuche. | |

|

1929

Über den uralten heimatlichen Brauch, dem Festtag des heiligen St. Martins, ist einiges festgehalten worden. Die Rede ist vom 11. November dem Martinszug der Schulklassen und die Aufführung der Mantelteilung vor den Toren von Amiens (heute am... Über den uralten heimatlichen Brauch, dem Festtag des heiligen St. Martins, ist einiges festgehalten worden. Die Rede ist vom 11. November dem Martinszug der Schulklassen und die Aufführung der Mantelteilung vor den Toren von Amiens (heute am Martinsfeuer), wo der Soldat Martin hoch zu Ross auf einen frierenden Bettler trifft, mit dem Schwert seinen weiten roten Mantel teilt, und die Hälfte seines Reitermantels dem Bettler übergibt. Alle diese Martinsveranstaltungen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar, die einige Jahre vorher, im Jahre 1923 als Freiwillige Feuerwehr Lohmar wiedergegründet wurde, zusammen mit der Lehrerschaft geplant und durchgeführt. Der 1. Martinszug in Lohmar ging am 10.11.1926. Auf dem Bild in Lohmar auf der Schultes Wiese (Hauptstraße 71) wurde die Szene am Martinsfeuer (auch schon mal auf der Schneiders Wiese -heutiges Rathaus -, je nach Aufstellung und Beginn des Zuges an der Brücke oder an der Schule) nachgespielt. Im Jahr 1929 waren die Darsteller Josef Terhart als Sankt Martin und Heinrich Schwellenbach als Bettler, der schauspielerisch, dichterisch und gesanglich begabt war und dies schon oft bei karnevalistischen Vorträgen bewiesen hatte. Der Zug formierte sich im vorgenannten Jahr an der Aggerbrücke und marschierte unter der Begleitung der Schullehrerschaft mit Herrn Richard Müller, Karl Schmidt, Wilhelm Stockberg und Gertrud Wingensiefen zusammen mit den Schulkindern und ihren bunten Fackeln, klassenweise aufgestellt los. Den symbolischen Schimmel konnten die Lohmarer Landwirte in diesem Jahr nicht aufbieten, da es im ganzen Pferdebestand keinen Schimmel gab. Nach dem Martinszug fand dann unter reger Beteiligung der „Großen“ die Verlosung der Martinsgänse, entweder bei Johann Schnitzler oder im Gasthof „Zur Linde" bei Wilhelm Heere, statt. Bernhard Walterscheid-Müller weiß von folgender Begebenheit zu berichten: „Der Hauptlehrer Richard Müller hatte auch eine Gans gewonnen, die ihm am anderen Morgen entlief. Die Schüler der Oberstufe, Helmut Schug und Josef Frembgen erhielten den Befehl zum Einfangen der Gans. Das gelang den beiden schließlich nach 1½ km Weg an der Jabach. Solange hatten sie die Gans geschickt vor sich her getrieben. Nach der erfolgreichen Heimkehr war die Schule gerade aus, wie uns Helmut Schug erzählte.“ | |

|

1. Mai 1935

- 1936 Von 1200 an ist in der höfisch-ritterlichen Welt des Mittelalters der Mairitt und Maigang am 1. Mai nachgewiesen und ab dem 16. Jahrh. auch der Brauch der Mailehen. Die Kirche feiert am 1. Mai das Fest „Josef der Arbeiter“ und in Paris wurde 1889 der... Von 1200 an ist in der höfisch-ritterlichen Welt des Mittelalters der Mairitt und Maigang am 1. Mai nachgewiesen und ab dem 16. Jahrh. auch der Brauch der Mailehen. Die Kirche feiert am 1. Mai das Fest „Josef der Arbeiter“ und in Paris wurde 1889 der 1. Mai als sozialistischer Feiertag festgelegt. Das alles wurde von den Nationalsozialisten aufgegriffen, um in ihrem Sinne am 1. Mai mit viel „Tamtam“ den Tag der Arbeit zu feiern. In dem Buch „Erzeugnisse unserer Arbeit“ der I.G.Farbenindustrie AG, Frankfurt (Main) von 1938, heißt es auf Seite 7: „Aller schaffenden deutschen Menschen Feiertag ist heute, der erste Mai! [...] Tag des Klassenkampfes und des Hasses der Menschen gegeneinander anderswo in der Welt; Tag der Nationalen Arbeit, der Ordnung und der Eintracht bei uns. Bereits zum gemeinsamen Anmarsch auf das Festgelände hörten wir die Ansprache unseres Betriebsführers und unseres Betriebsobmannes, die in dieser alljährlich sich wiederholenden Gemeinschaftsstunde mit herzlichen Worten unserer unentwegten Einsatzbereitschaft und unserem kameradschaftlichen Zusammenhalt Ausdruck verleihen.“ So wird es auch in Lohmar gewesen sein. Die Feierlichkeiten fanden auf der „Schultes Wiese“ (Hauptstraße zwischen Eissalon und Lohmarer LesArt) statt. Der verstorbene Studiendirektor und Heimatforscher Wilhelm Pape berichtet: " Am 1. Mai 1935 findet für alle Schulkinder auf der "Schultes Wiese" eine Versammlung mit der HJ des gesamten Amtes Lohmar und ihren Führern statt. Übertragen wird die Rede des Reichsjugendführers Baldur von Schirach und danach eine Rede Hitlers an alle Partei- und Volksgenossen. Anschließend marschieren Polizei, SA, SS und Mitglieder der DAF (Deutsche Arbeiterfront) über die Hauptstraße durch Lohmar". | |

|

1947

Das „Mailehen“, die Versteigerung heiratsfähiger Mädchen des Ortes, fand in der Regel am Vorabend zum 1. Mai statt. Die Sitte ist uralt und geht darauf zurück, dass die Frauen einmal als Eigentum der Dorfgemeinschaft angesehen wurden, die über ihren... Das „Mailehen“, die Versteigerung heiratsfähiger Mädchen des Ortes, fand in der Regel am Vorabend zum 1. Mai statt. Die Sitte ist uralt und geht darauf zurück, dass die Frauen einmal als Eigentum der Dorfgemeinschaft angesehen wurden, die über ihren Verbleib zu bestimmen hatte. Der Vorsitzende des „Mailehen“, das auch „Maispiel“ genannt wurde, hat eine Liste der infrage kommenden Mädchen (die auch damit einverstanden waren) des Ortes und nennt sie dem Versteigerer („Usklöpper“), der redegewand mit viel Ulk und Humor die Mädchen den Junggesellen anpreist. Das Mädchen, mit dem höchsten Versteigerungspreis, wird Maikönigin und der Ersteigerer Maikönig. Die Mädchen, für die niemand etwas bietet, kommen in das sogenannten „Rötzchen“ und ein mitleidiger Junggeselle nimmt schließlich unter großem Gaudi der Anwesenden für einen ganz geringen Preis den ganzen „Schmiß“ und wird damit „Rötzjesvatter“. Die Ersteigerungsgelder werden zu einem Zehntel kassiert. Die Ersteigerer haben im ganzen Monat Mai ihrem Mailehen gegenüber, das unter ihrem Schutz steht, besondere Verpflichtungen. Für Lohmar sind darüber noch Statuten von 1878 bekannt. | |

|

1. Mai 2022

- 1. Mai 2023 Der Brauch des Maibaumsetzens in Lohmar geht zurück auf Ende des 19. Jahrhunderts und wurde Jahrzehnte lang von dem 1897 gegründeten Junggesellenverein "Gemütlichkeit" Lohmar bis in die 1960er Jahre ausgeübt. Es gehörte zur Tradition, den Baum mit... Der Brauch des Maibaumsetzens in Lohmar geht zurück auf Ende des 19. Jahrhunderts und wurde Jahrzehnte lang von dem 1897 gegründeten Junggesellenverein "Gemütlichkeit" Lohmar bis in die 1960er Jahre ausgeübt. Es gehörte zur Tradition, den Baum mit einem Schild "Den Dorfschönen" zu widmen. Nachdem der Jungesellenverein nicht mehr existierte hat der Heimatverein Lohmar das Brauchtum 1985 wieder aufleben lassen und viele Jahre den Maibaum geschlagen und am Frouardplatz aufgestellt. Seit 2008 hat der HGV sein Vereinshaus in der Bachstraße 12 a und stellt hier am 1. Mai den Maibaum auf, den er den "Dorfschönen widmet: So auch am 1. Mai 2022 und 2023. Urkundlich sind Maibäume und -zweige schon im 13. Jahrhundert bekannt, die als Schmuckmaien, Ehren- oder Liebesmaien verschenkt wurden. Sie sind die historischen Vorläufer des Maibaum, der seit dem 16. Jahrhundert urkundlich erwähnt wird. Er ist die Vergrößerung des Segenszweiges und der Lebensrute, ein Fruchtbarkeit und Segen bringender Baum. Dem geliebten Mädchen wird ein Busch oder Maibaum als Liebeszeichen gesetzt. Oft erfährt er auch eine besonders schmuckreiche Gestaltung. |

Enthalten in

Heimatwelten

Zur Übersicht